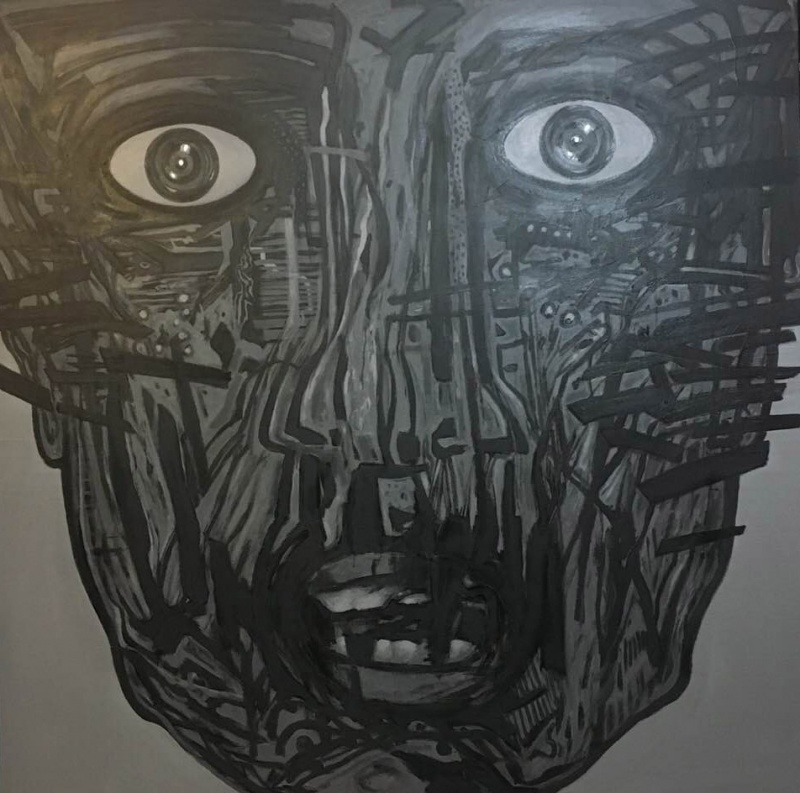

الإنسان المعاصر ما زال يحمل خوف الأجداد

أمام عجز العلوم الطبّية في مقاومة الأوبئة، غالبا ما يتوجّه الناس إلى مصادر أخرى بحثا عن تفسيرات لما يحيق بهم، فإذا لم يعثروا على أسبابها في الأرض، بحثوا عنها في السّماء، وراحوا يؤولون ذلك تأويلا دينيا تصبح معه الأوبئة عقابا سلّطه الله على عباده.

ينتاب الإنسانَ منذ القدم خوفٌ مكين من سائر الفايروسات التي تغيّر نمط حياته، وتفسد سلوكه، وتهدّد وجوده، لاسيّما إذا عجز عن صدّها وتوقّيها، ثم علاجها بما يمكن أن يتوصل إليه علمه.

عندئذ تداخله قناعة بأنها مسألة قضاء وقدر، وأن الله سلّط غضبه عقابا لمن زاغ عن هديه، فيسعى الإنسان عندئذ في البحث عن كبش فداء. أي أنه عندما يحسّ بالعجز، ينأى بنفسه عن الخطاب الطّبّي ليبحث عن أسباب غيبية.

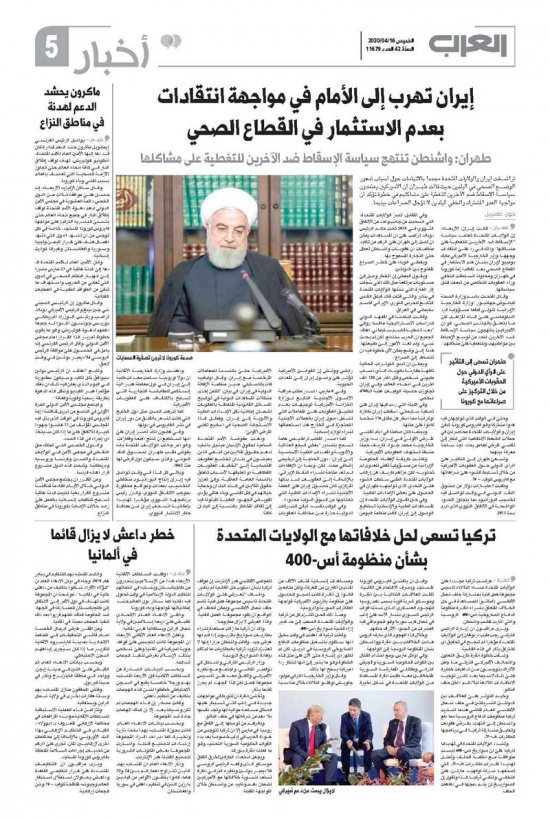

فقهاء ضد العلم

إن مراحل الشكّ والتقلبات السريعة المحيّرة والارتباك المجتمعي تعطي كلها أهمية متزايدة للسرديات القديمة، وبما أن لكل سردية بداية ونهاية، فإن سردية الخلق تفترض هي أيضا نهاية، ومن حق الخالق الذي أنشأ الكون أن يفنيه وقتما يشاء لحكمة لا يعلمها إلاّ هو. فعندما يعمّ الفساد في الأرض، على اختلاف أوجهه، تنتج بالضرورة تهويمات عن ضرورة عقاب فوق طبيعي على رأي القدريين.

ولو عدنا إلى العصر الوسيط لوجدنا أن الطاعون مثّل في أذهان الناس علامة من علامات السّاعة، وصورة من غضب الرّبّ على خطيئة جماعية، ساهم في إذكائها البابا غريغوريوس الكبير، ثم ظهر دجّالون حاولوا استغلال خوف الناس، فحوّلوا أنظارهم إلى اليهود بتهمة تسميم الآبار لنشر الطاعون، فتمّ تعذيبهم وحرقهم أحياء.

وما نشهده اليوم من مظاهر، كالخوف من العدوى، واللمس والقرب، والشك في الأجانب، وسرعة انتشار الميكروبات والفايروسات، والحجر الصّحي الذي عرف بـ”الكرنتينة”، وكذلك الدفن الجماعي، أو حرق جثث الموتى، واتهام الحكام والعلماء بالعجز، كل ذلك عاشته أوروبا عند كل وباء، وخاصة الطاعون الأسود الذي ظهر ما بين عامي 1347 و1353، وأهلك نصف الأوروبيين وملايين من البشر في أماكن كثيرة من الشرق والغرب.

بدل أن يعدل العلم الكفّة أمام الفكر الغيبي، بات في أحيان كثيرة يعزّزه ويغذّي الفكر الكارثي لنهاية العالم

كذلك الشأن في البلاد العربية، وكتب الأخبار تطفح بما آل إليه أمر النّاس حينما اشتدّ بهم الوباء، وكيف قابل الحكام الأزمة. من ذلك مثلا ما رواه ابن إياس في “بدائع الزهور في وقائع الدهور” عمّا ألحقه الطاعون بالدولة المملوكية التي عايشها وشهد انهيارها، وكيف نادى السلطان في الناس أن يصوموا ثلاثة أيام متتالية وأن يخرجوا إلى الجوامع للتضرّع والدعاء.

ورغم أن بعض العلماء المسلمين مثل أبي بكر الرازي توصلوا إلى وصف الطاعون وسبل الوقاية منه بوصفه مرضا معديا، فإن الفقهاء والعلماء أصرّوا على كونه “بلاء من الله بسبب فساد العباد وظلم الحكام”. وما أورده ابن أبي الضياف في كتاب “الإتحاف” من استهزاء الفقهاء في تونس أمثال محمد بيرم الثالث ومحمد بن سليمان المناعي بالكرنتينة، واستدلوا بنصوص فقهية لدعوة الناس إلى التسليم للقدر فـ”من المقدور لا يغني الحذر”.

فهل تغيّر الأمر أمام التهديدات الوبائية الجديدة، وهل غيّرت التهويمات أشكالها في مجتمعاتنا الحديثة، حتى تلك التي يسودها العلم والعقلانية؟

دور الخوف

في الواقع، يقف الإنسان المعاصر أمام الظواهر الوبائية الجديدة علاوة على الحروب البيولويجية المحتملة، نفس موقف أسلافه تقريبا، أي الخوف ثم اللّجوء إلى الغيبيات لتفسير تلك الظواهر، خصوصا إذا عجز الطبّ عن اختراع الترياق الناجع.

رأينا ذلك في أغلب البلدان الإسلامية، مثلما رأيناه في البلدان المتقدّمة، حيث هبّ المؤمنون من الضّفتين يرفعون الأكفّ إلى السّماء تضرّعا، ويرتلون الأوراد درءا للجائحة. فالأوبئة، كما يرى الباحث الفرنسي جيرار فابر، تقود إلى نوعين من ردود الأفعال، الخوف والإنكار، ولكن الاعتبارات الأخلاقية في الحالين تطفو على السّطح، وتغزو حتى الخطاب الطبّي، كما حصل عند انتشار السفلس في نهاية القرن التاسع عشر، حيث تعالت الأصوات المدافعة عن قيم الزواج والوفاء والعفّة.

ولا يزال يحدث حتى في وقتنا الحاضر، كما بيّنت الأميركية سوزان سونتاغ في “الإيدز واستعاراته”، حيث أكّدت أن الإصابة بالسرطان تؤوَّل أحيانا كنتيجة لخطأ، أو سلوك خطير، فسرطان المريء الذي يصيب المدمن على الكحول، وكذا سرطان الرئة الذي يصيب المدخّن، إنما هو عقاب عن حياة غير سليمة. وقس على ذلك بقية الأمراض المعدية. وحتى هذه، تدخّل رجال الدين ليزعموا أنها في عمومها عقوبة إلهية.

ثم إن الخوف من النهاية لا يقتصر على الأوبئة وحدها، بل يشمل العلم أيضا حين يحيد عن غايته، حتى قيل إن العقل والأسطورة يشكلان أحيانا ثنائيّا غريبا. فبدل أن يعدل العلم الكفّة أمام الفكر الغيبي، بات في أحيان كثيرة يعزّزه، ويغذّي الفكر الكارثي لنهاية العالم، فهو الذي وفّر وسائل تدمير الكرة الأرضية وحضارة سكانها في أقلّ من ساعتين، واستحضر فايروسات قاتلة يمكن أن تجتاح العالم في أقل من يومين.

هذا الخوف أطلق عليه الفيلسوف الفرنسي دومنيك لوكور مصطلح “إبستيموفوبيا” (فوبيا المعرفة)، عندما تغيرت نظرة الناس إلى العالم، فبعد أن كان من حملة القيم الإنسانية، تحول إلى موظف خاضع للقوى الاقتصادية والسياسية، وحتى لبعض الجماعات الإرهابية. وقد ساهمت أفلام الخيال العلمي، خاصة تلك التي تتناول ثيمة الكارثة أو القيامة، في خلق نوع من الخوف المتبادل، بين العلماء والمجتمع. العلماء يخافون من أن يقيم المجتمع حدودا لطموحاتهم العلمية، بينما يخشى المجتمع اختراعات تهدد البيئة والحياة بوجه عام.

ولئن عرّف بعضهم الخوف بكونه جماع سلوكيات الدفاع التي تبديها الكائنات الحية في مواجهتها لعوامل بيئية تهدّد بقاءها، فإن الفرنسي جان بيير دوبوي، أستاذ الفلسفة الاجتماعية والسياسية، يعتقد أن الخوف حافز مهمّ إذا ما طُبِّق على تهديدات حقيقية، وأننا، حين نبتكر في أذهاننا كائنات تتهيأ لتدميرنا، نُلزم أنفسنا بالحيطة واليقظة لاتخاذ القرار اللازم، خصوصا بعد أن صار المستحيل ممكنا، بفضل الثورة الرقمية المذهلة.

فعسى أن يدفع الخوف المستشري هذه الأيام جميع الأطراف، شعوبا وحكومات، كي تراجع سياساتها بما يحفظ الأرض من مخاطر، ليس أقلّها هذا الكائن اللامرئي الذي شلّ الكون كله.