الاستعجال في الكتابة فعل إيجابي أم سلبي

في ظل الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم وخاصة العالم العربي وما نشب فيه من ثورات وتغيرات كبيرة، نشأ رأي بات يشبه الإيمان أنه لا يمكن للمبدع كاتبا أو غيره أن يقارب الأحداث العاصفة التي تمر به إلا بعد مسافة زمنية لهضم ما حدث، وهذا ما تبناه الكثيرون معتمدين على ضعف الأعمال التي قاربت الواقع في حينه، ولكن هذا الرأي يمكن تفنيده ببساطة إذا ما وسّعنا من زاوية الرؤية.

للكتابة الأدبية، رواية أو شعرا، منطقها الداخلي الذي تتحكم فيه عدة عوامل تمثل ورشة معقدة، من هذه العوامل اللغة التي هي عماد الكتابة، هي جسد الكتابة الذي به تتأسس الإثارة والتأثير.

اللغة هي العجينة التي بها وفيها تنحت العوالم، هي الصخرة المتكلمة، ثم القراءة وهي جزء مهم ومفصلي في الكتابة، إذ لا كتابة دون قراءة، وكل كتابة هي تأسيس على قراءة حدثت، إما تراكما وإما نقضا وإما موازاة، فالكتابة هي قراءة في القراءة، إننا نمحو كتابة لننسخ أخرى.

أدب استعجالي

تمثل القراءة جزءا أساسيا مما يسمى بالمعرفة التي يتطلبها الإبداع، إذ من خلالها يتم تحصين النص بنصوص أخرى تتقاطع في ذاكرته، للنص ذاكرة، ولكن المعرفة الموضوعية التي تؤسس أسئلة النص تحتاج أيضا إلى معرفة ذاتية وهي الحساسية الشخصية، الذاتية، التي يتمتع بها كل كاتب، روائيا كان أم شاعرا، وبقدر ما تكون القراءة/المعرفة قوية وعميقة تكون بالمقابل المعرفة/الذاتية أكثر صفاء، لأن مرآة الذات التي تنعكس عليها تفاصيل الحياة اليومية تكون صافية غير مغبشة، وبالتالي يكون الالتقاط قويا.

إن المعرفة/القراءة التي تقوم فيها، من خلالها وضدها الكتابة، إضافة إلى المرآة الصافية للمعرفة/الذاتية هي عادة ما تحدد طبيعة علاقة الكاتب بالراهن الذي يعيشه.

الروائي المبدع يحمل استشرافا رؤيويا لذا فهو قادر على كتابة نص جميل مهما كانت المسافة بينه وبين الحدث

لقد قرأنا كثيرا ممّا أطلق عليه مصطلح “الأدب الاستعجالي” من روايات بشكل خاص، وقد أنتجت الثورة الجزائرية (1954-1962) كما العشرية السوداء الدموية في الجزائر (1992-2000) خزانة كاملة من أدب الاستعجال، وقرأنا أيضا ما سمي بنقد “الأدب الاستعجالي”، وهي مقاربات فيها ذم، واستنقاص بمثل هذه النصوص الروائية أو الشعرية التي تولد في لحظة “حدث” تاريخي اجتماعي يهز المجتمع، ويدفع به نحو انقلاب إيجابي أو سلبي.

أعتقد أن مثل هذه القراءات والتي هي كثيرة، جامعية وعامة، ينقصها التمييز بين ما هو إبداعي وما هو سوسيولوجي، بين ما هو إبداعي وما هو شهادة شخصية أو تغطية إعلامية، ولكن في هذا الركام من الكتابات، يمكننا استخراج نصوص فلتت من الاستهلاك ودخلت في باب الخلود، فالروائي المبدع هو الذي يحمل استشرافا رؤيويا وهو بذلك يكون قادرا على كتابة نص جميل مهما كانت المسافة بينه وبين الحدث الذي يكتب عنه، ولنا في التاريخ الأدبي العالمي والعربي والمغاربي أمثلة من النصوص الناجحة الخالدة التي كتبت داخل حركة التغيير التاريخي، كالثورة أو الحرب.

رواية مؤثرة

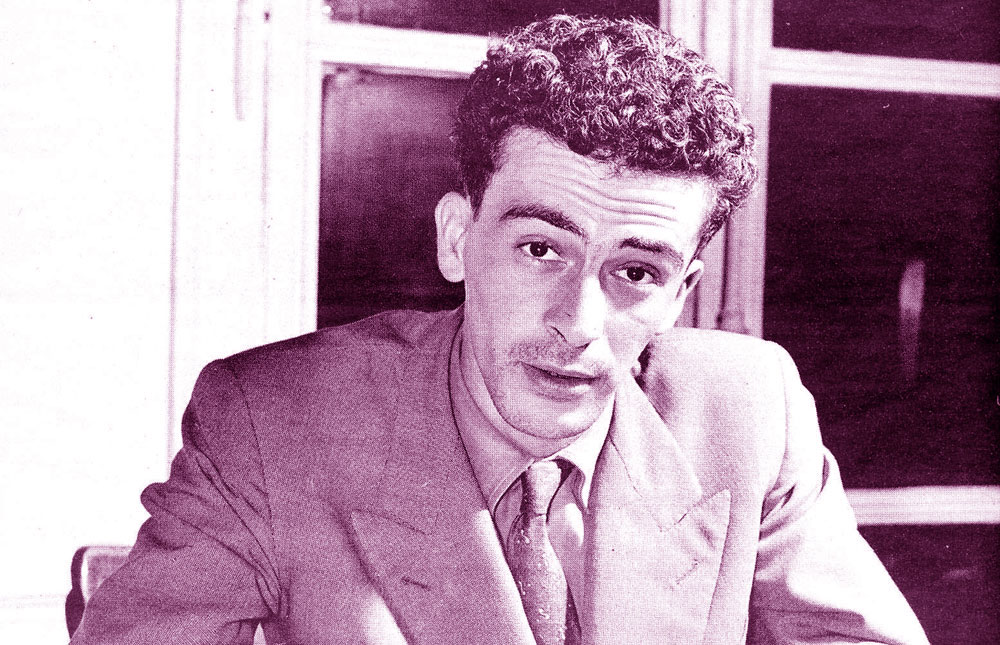

للتدليل على النماذج الناجحة من النصوص الروائية التي كتبت في جحيم الحرب، سأتوقف عند رواية “نجمة” لكاتب ياسين (1929-1989) والتي نشرها العام 1956، بمعنى ذلك أنه كتبها في العام 1955، على أقل تقدير، وهي السنة الأكثر عنفا في ثورة التحرير الجزائرية، وقد استطاعت هذه الرواية أن تشكل عملية انقلابية في الكتابة الروائية الجزائرية والمغاربية، لأنها على الرغم من أنها تتناول موضوع الثورة الجزائرية في لحظة تأججها وعنفها، ولم تبلغ هذه الثورة من العمر إلا العام وبعض أشهر قليلة، اندلاع الثورة كان في فاتح نوفمبر 1954، ولكن الروائي كاتب ياسين تمكن من معايشة اللحظة وتجاوزها في الوقت نفسه وذلك بربطها بما مضى وبما هو آت، ربطها بمظاهرات 8 مايو 1945 من جهة وبالحرية والاستقلال الذي كان قناعة عند الكاتب وكان على مستوى الزمني لا يزال بعيدا، فالحرب التحريرية ستستمر لست سنوات أخرى.

لا أحد من النقاد على كثرة عددهم ومدارسهم ومناهجهم، والمتواجدين شرقا وغربا، في كل اللغات التي انتقلت إليها الرواية، صنف رواية “نجمة” لكاتب ياسين في خانة الأدب الاستعجالي، لأنها نص يتحدث ويتناول قضية مستعجلة “حرب التحرير”، قضية قائمة في الحدث المرئي وفي الزمن المعيش، قضية غير منتهية من حيث الإنجاز التاريخي، ولكن ذكاء الكتابة ورؤية الكاتب هي التي استطاعت أن تحول حدثا استعجاليا، قائما غير منتهي الإنجاز، إلى نص يدخل في باب الخلود.

لقد كانت لرواية “نجمة” لكاتب ياسين سلطة على الكتابة المغاربية السردية والشعرية، فقد أثرت على طريقة الكتابة التي انتهجها محمد ديب قبل تاريخ صدور هذه الرواية وهو ما لاحظناه وبشكل واضح في طريقة الكتابة خاصة في “ثلاثيته: الدار الكبيرة 1952 والحريق 1954 والنول 1957” (هذه تواريخ النشر وليست تواريخ الكتابة) فقد حررته من أسلوب الواقعية البلزاكية ونقلته إلى كتابات تجريبية جديدة قريبة من تيار الرواية الجديدة في فرنسا، وقد تجلى ذلك جيدا في روايته “من الذي يذكر البحر” 1962 أو “الجري على الشاطئ المقفر” 1964، ففي الرواية الأولى أي “من الذي يذكر البحر” نجد محمد ديب قد ذهب بعيدا في التجريد حتى أنه وهو يقارب الحرب والعنف والظلم أراد أن يرسم لوحة سردية على طريقة لوحة “غرنيكا” لبيكاسو، وقد أشار هو نفسه إلى ذلك في الخاتمة التي وضعها للرواية.

كما أننا سنجد الروائي المغربي محمد خيرالدين (1941-1995) يحاول السير على فلسفة كاتب ياسين في “نجمة” فروايته “أغادير” 1967 أو “الشمس العنكبوتية” 1969، ويمكن اعتبار محمد خيرالدين هو أهم كاتب مغاربي تأثر بأسلوب كاتب ياسين وبالأساس في تجربة “نجمة”، وللأسف لم يهتم كثيرا بتجربة هذا الروائي المتميز بالقدر الذي يستحقه.

إننا نعتبر أن أكبر رواية أثرت في تاريخ الأدب السردي المغاربي بالفرنسية هي رواية “نجمة” لكاتب ياسين، وهي الرواية التي كتبت عن الحرب ومن داخلها، أي أنها كتبت المستعجل ولكنها كتبته برؤية معقدة، تجمع الذاتي بالتاريخي، الماضي العام والخاص وارتباطه بحلم المستقبل المتحرر.

فالإبداع الأدبي على الرغم من قاعدته المعرفية الموضوعية التي يقوم عليها إلا أن المحرك والطاقة التي تمر بها هذه العناصر هي الذات، لذلك فالذات الإبداعية في علاقتها الصافية والمعقدة في الوقت نفسه بالواقع في لحظة الانقلاب وقوتها في القراءة والتمييز والفرز هي من تخلصه من “الاستعجال” بمفهومه السلبي وتجعل من الموضوعات الاستعجالية مادة لتنشيط الكاتب والكتابة وتمنحه وهجا مباشرا، باعتبار أن الموضوع المكتوب يجري في ذات الكاتب على المباشر ولكن بطريقته الخاصة، لا كما يجري، في الوقت نفسه، في الواقع.