ثلاثة رسامين من السودان: حلم العربي المحلق في فضاء أفريقي

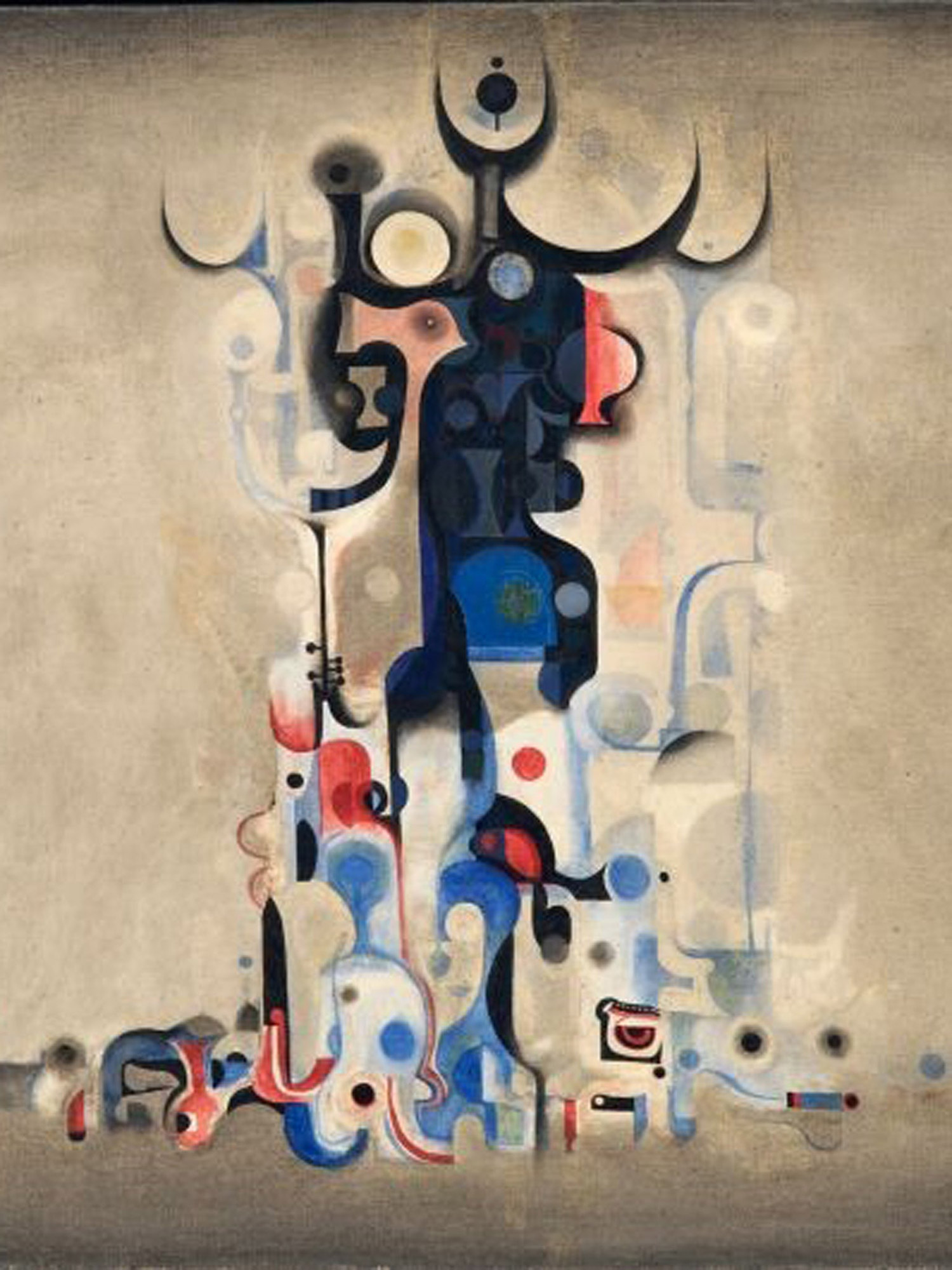

يرى إبراهيم الصلحي أن “حلم “مدرسة الخرطوم” يكمن في استكشاف للهوية السودانية عبر مكونين أساسييْن: الحرف العربي من جهة، ومن الجهة الأخرى الزخرف الأفريقي الذي تراه حولك في كل مكان، ويتبدى بشكل واضح في الصناعات اليدوية التقليدية مثلًا”. ذلك المزج بين اللغة والسحر هو صفة سودانية. وهو ما تعلمه الفنان السوداني المعاصر من الحياة المباشرة. ليست هناك مسافة تفصل بين الأشكال التي تتخذ طالعا أفريقيا بالرغم من أن بنيتها الداخلية تعود إلى أصول عربية. هناك كما يُقال “ثقافة عربية إسلامية لا يمكن أن تنزع عنها العنصر الأفريقي”. في سياق ذلك الواقع يمكن تفسير المكانة التي احتلها “الخط العربي” في الممارسة الفنية في السودان كما في أعمال تاج السر حسن وهو واحد من أكثر الخطاطين العرب إتقانا وتجريبا في الوقت نفسه. يتميز الرسم في السودان بوضوح هويته بسبب عدم انقطاعه عن الحلول الجمالية التي توصل إليها الفنان الأفريقي عبر العصور وهي الحلول التي استفاد منها الرسم العالمي الحديث في مطلع القرن العشرين، كما في محاولات الإسباني بابلو بيكاسو.

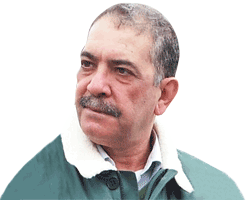

إبراهيم الصلحي

سيد الأشكال التي يبتكرها نغمها.. الرسام الطالع من لوحاته

كان صامتا حين رأيته آخر مرة وهو يتوكأ على عصاه. قال لي بمرح وهو يصافحني “إبراهيم الصلحي لكن هذه المرة بعصا”، ذكرته بلقائنا قبل أكثر من عقد من الزمن في المدينة نفسها. فقال “لم أغب عن هذه المدينة زمنا طويلا. كنت دائما هنا”.

لم أقل له “أنت في الحقيقة كنتَ دائما هناك”، بلده السودان هو ذلك الهناك الذي صار منذ سنوات طويلة يراقب آهاته من خلف ستارة من مطر أوكسفورد “حيث أقيم أنا وأولادي وأحفادي” لم أسأله “أما زلت تنتمي إلى ماضي ذلك البلد الذي يزداد مصيره غموضا مع الوقت؟”، فالصلحي الذي يبلغ اليوم التاسعة والثمانين من عمره، كان يوما ما رمزا وطنيا للتنوير والحداثة في بلد خطفه العسكر وهو في طريقه من النوم إلى اليقظة.

في معرضه الشامل الذي شهدته قاعات تيت مودرن بلندن عام 2013 كانوا يقولون “أفريقيا كلها هنا” غافلين عن أن الفنان الذي كانت أشكاله تتدفق بالسحر الأفريقي كان في الوقت نفسه حريصا على أن يضفي على خطوطه طابعا عربيا، وهو ما جعله ينتمي إلى قلة نادرة من الفنانين العرب الأفارقة الذين استطاعوا من خلال فنهم أن يخلقوا هوية معاصرة هي عبارة عن مزيج هويتن: عربية وأفريقية.

حين كنت أنظر إليه أو أراقبه من بعيد وهو يمشي ببطء وتواضع وثقة كانت أشكاله تمتزج في خيالي بصورته التي لم يفقدها الزمن هالتها. كما لو أن الرجل الذي أراه كان قد طلع لتوه من إحدى لوحاته. فهل صنع الصلحي شيئا يشبهه أم أن الزمن الذي قضاه وهو يبتكر أشكاله قد أعاد صياغته، فصار خلاصة حية لتلك الأشكال؟

ربما سيكون أمرا مستغربا أن يخبرني أحدهم أن الصلحي عاش في إحدى المدن العربية 21 عاما من غير أن يخبر أحدا أنه فنان. حكاية قد لا تكون صادقة مئة بالمئة غير أن جزءا صغيرا منها قد يكون كافيا للكشف عن طبيعة العلاقة الروحية التي تربط الصلحي بفنه.

العائد إلى أصوله بعد غربة

ولد ابراهيم الصلحي في أم درمان عام 1930. فشل في دراسة الطب فاتجه إلى دراسة الأدب، غير أنه ذهب إلى بريطانيا عام 1954 لدراسة الرسم في كلية “سليد” العريقة.

لم يكن ذلك التحول مفاجئا، فلطالما انشغل الصلحي في طفولته بتزيين ألواح القرآن في مدرسة والده الدينية. وهو ما أنقذه من سوء فهم اجتماعي في ما بعد. فبعد أن أنهى دراسته في لندن وعاد إلى الخرطوم أقام ثلاثة معارض شخصية، لم تجذب الجمهور إليها، يومها سأل الصلحي نفسه “لماذا لا يقبل الناس على مثل تلك المعارض؟ لماذا لا يتمتعون بما أقوم به من أعمال فنية؟”. لم يستغرق البحث عن إجابة زمنا طويلا.

لقد اكتشف الصلحي بنفسه أنه يكلم الناس الذين يحبهم بلغة لا يفهمونها. لغة ليست لغتهم كان قد استعارها من الآخر، الذي لم يكن سوى المستعمر. وهنا حدث التحول العظيم في مسيرته الفنية، بل وفي حياته كلها. كانت الزخارف العربية-الإسلامية من حوله تملأ الفضاء بإيقاعاتها التي تشكل خلفية للرقص الأفريقي الذي يهب البيئة خيالا نابضا.

يومها عاد الصلحي إلى اكتشاف مفردات لغته الأصيلة. صار كل ما تعلمه في الغرب مجرد مرجعية تقنية، أما الحقائق الإنسانية فصار يستلهمها من البيئة التي تحيط به. أكان ضروريا أن يغترب الصلحي بفنه لكي يكتشف أن سودانيته هي هوية مزدوجة، تطل به على غنى حضارتين إنسانيتين، العربية والأفريقية؟

أعتقد أن مزاج الفنان المعاصر يتطلب وقوع مغامرة من هذا النوع. وهذا ما كان الصلحي مخلصا له بعمق وشغف.

من المدينة الفاضلة إلى السجن

هل كان تسلّم الصلحي مناصب رسمية، وصولا إلى منصب وكيل وزارة الثقافة في سبعينات القرن الماضي نوعا من محاولة للصلح؟ كان الرجل يسعى بشهادة معاصريه إلى أن ينقل مدينته الفاضلة من سطوح اللوحات إلى دروب وساحات المدينة الواقعية، بعد أن كان قد تعلم الدرس جيدا.

لقد انصبّ همّه يومها على رعاية ثقافة شعبوية ترتقي إلى مستوى هويتها التي هي مزيج بين حضارتين، عربية وأفريقية. وهو العالم الذي اختبره رساما، والذي تكمن غوايته في الأشكال الملهمة التي كان يستعيرها من المرويات والتعاويذ ورسوم الناس العابرين. غير أنه سرعان ما غادر المنصب الإداري إلى السجن، حيث قضى خمس سنوات بتهمة قرابته لأحد المتآمرين على نظام جعفر النميري. وحين أفرج عنه بالصدفة غادر الصلحي السودان إلى الدوحة ليكون مستشارا ثقافيا هناك لأكثر من عقدين من الزمن، وليغادرها إلى أوكسفورد عام 1998 ولا يزال مقيما هناك.

كانت تجربة السجن قد ألهمته كوابيس عالم لم يكن يتوقع أنه سيكون واحدا من أبنائه.

كان ينشئ عالمه الجديد، مدينته الفاضلة بالمعنى السلبي على أنواع مختلفة من الورق، هي ما يمكن أن يسمح له وضعه في الحصول عليه. وهو ما شكل في ما بعد منجما لأفكاره ورؤاه التي ظهرت في رسومه التي نفذها في غربته، التي صارت بالنسبة إليه وطنا بديلا.

مدرسة الخرطوم وقد كانت حلمه

حين اكتشف الصلحي ذاته وأقام صلحا معها، كان يفكر أن ذلك الصلح ربما سيكون نواة لقيام مدرسة فنية جديدة، تجمع بين الحرف العربي من جهة وبين الزخرف الأفريقي من جهة أخرى. كانت روحه تحوم في فضاء الصناعات التقليدية التي مرت العصور بها فلم تطحنها بل زادتها بريقا. كان حلمه يقيم عند حدود وهمية، تكون الخرطوم منارتها، ويقال حينها إن مدرسة الخرطوم الفنية كانت بداية لوعي جمالي جديد، هو بمثابة بوابة تنفتح على جانبيها العربي والأفريقي.

“كان ضروريا بالنسبة إليّ أن يشمّ المشاهد رائحة التراب الأم درماني، ومعها كل ما تحمله من معان تراثية ووجدانية وهو ينظر إلى اللوحة” يقول الصلحي من غير أن يقلقه مصير لوحاته. لقد صارت تلك اللوحات جزءا من تراث الوجدان السوداني، بل إن قدرا عظيما منها تسلل إلى وجدان المشاهد العربي وهو يرعى ببصيرته كائنات فنان عربي كانت في الوقت نفسه تتباهى بأفريقيتها.

هل كان إبراهيم الصلحي محظوظا في الإقامة بين حضارتين؟

العربي الذي كان أفريقيا

كان إبراهيم الصلحي ولا يزال واحدا من أهم الرسامين العرب. يعنيني أنه أغنى الرسم العربي برؤى أفريقية، وهو ما لم يفعله أحد من رسامي شمال أفريقيا من قبله. كانت رسومه تحضر مثقلة بمزاج حداثة مختلفة. يحق للعربي المشرقي أن يصف تلك الحداثة بأنها حداثة عربية لا تشبه حداثتنا. أي حداثة الشرق العربي. لقد قيض للصلحي أن يكون ابنا لحضارتين وكان وفيّا لهما، وهو ما يفتح الباب أمام الفن العربي لفهم العلاقة الجمالية بقارة عظيمة، كان العرب قد ساهموا في خلق أسطورة بعثها. لا يهم أصلا السؤال اليوم عمن كان أكثر تأثيرا من الآخر في شخصية الصلحي: الأفريقي أم العربي؟ فالصلحي باعتباره رساما عالميا صار اليوم أكبر من لغته المحلية. لوحاته تنقل إلى العالم ألم أمّة لا يزال مخاض ولادتها عسيرا. الصلحي الذي التقيته في الدوحة لم يكن بالرغم من حيرته إنسانا يائسا. هناك درجة من الأمل ينبغي تسلقها. يبستم وهو ينظر بعمق إلى عصاه.

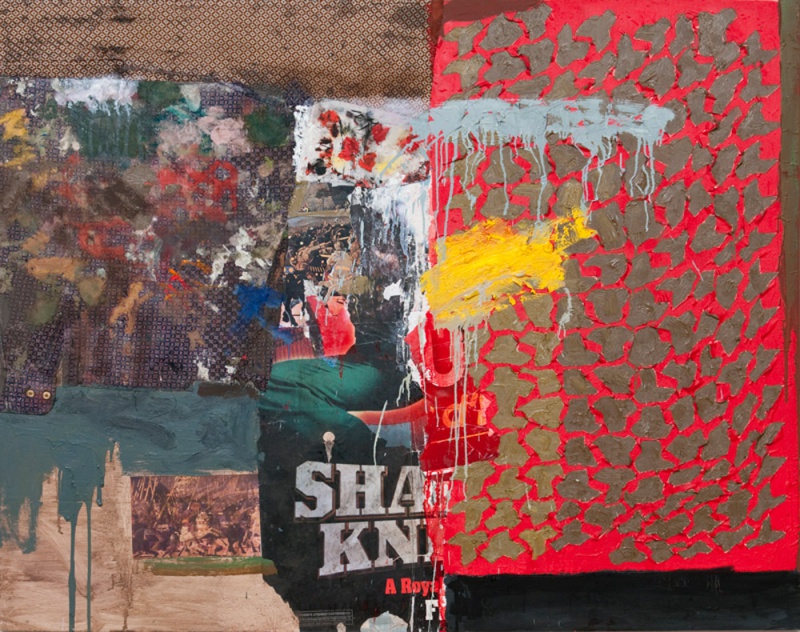

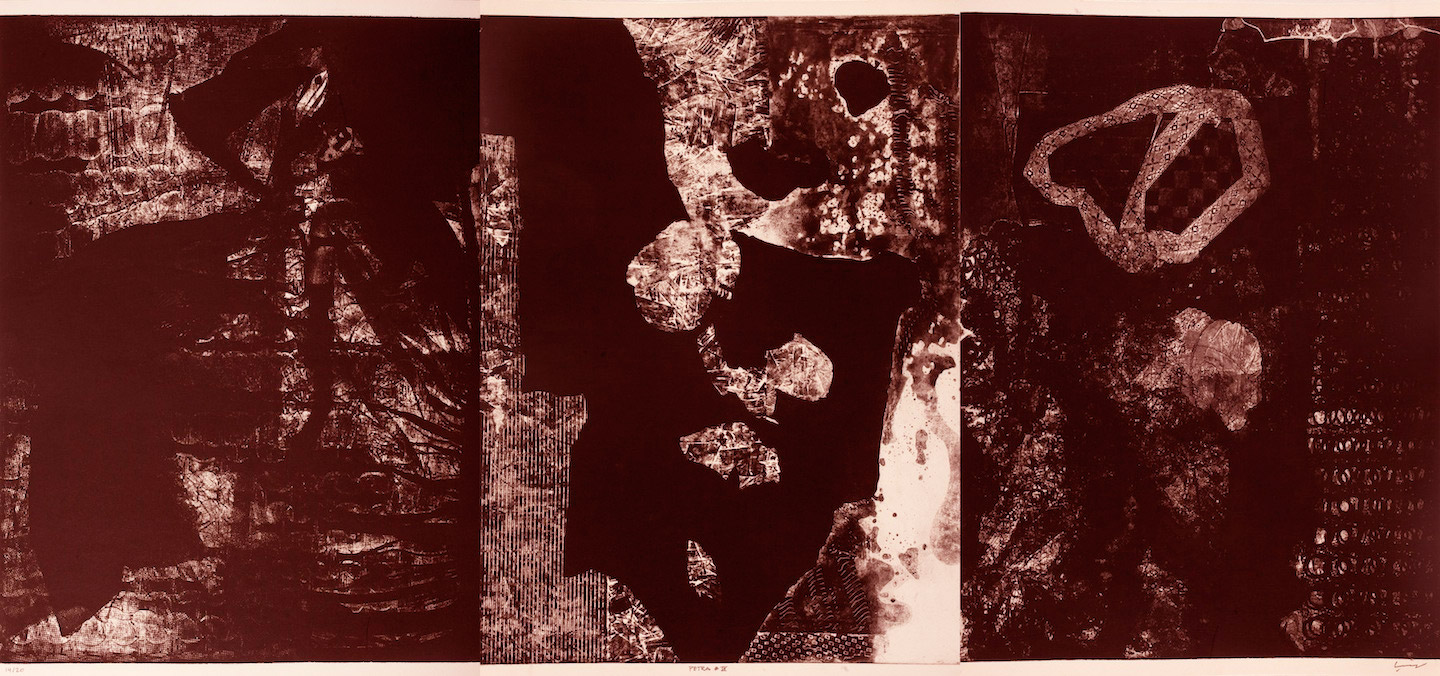

أحمد شبرين

الفنان الذي مزج الحرف العربي بطين أفريقيا

سيكون الفن أفريقيا دائما لكن بطريقة مختلفة مع الثنائي الفريد من نوعه في تاريخ الفن التشكيلي السوداني. إبراهيم الصلحي وأحمد شبرين. جمعتهما نزعة حداثوية استطاعا من خلالها أن يقيما جسرا بين ما هو عربي وما هو أفريقي. في المقابل فقد فرّق بينهما الأسلوب. كان لكل واحد منهما أسلوبه الشكلي في التعبير.

استلهم من عروبته أعز ما لديها

كان الصلحي قريبا من المدرسة الواقعية التعبيرية التي أضفى عليها طابعا سحريا مستلهما من الحكايات والأساطير الأفريقية. أما أحمد شبرين فقد كان حروفيا منذ عام 1961 وبقي مخلصا لهذا التيار الأسلوبي في مختلف مراحل حياته الفنية.

اختلافهما الأسلوبي لا يغيّر من حقيقة كونهما قد شكلا في ستينات القرن الماضي طرفي المعادلة التي أقيمت على أساسها مدرسة الخرطوم الفنية، التي كان لها الفضل في ترسيخ عناصر ومقومات وشروط الرسم الحديث في السودان.

غادر الصلحي السودان إلى بريطانيا لأسباب سياسية، ليقيم في مدينة أوكسفورد في حين فضّل شبرين البقاء في بلده ليمارس عمله معلما لأجيال من الرسامين الذين اكتسبوا منه خبرات لافتة في فن الحفر الطباعي.

سيرة شبرين هي سيرة تحولاته الأسلوبية وقلقه الخلاق، فالرجل الذي علم أكثر مما تعلم كان قد استمد طاقته الروحية من تعلق صوفي قديم بحروف القرآن، يوم تعلم القراءة والكتابة في مدرسة دينية. وهو ما دفعه في ما بعد إلى أن يُدخل الحرف العربي في متاهة جمالية لا تذكّر بالخط العربي التقليدي، بل تنحو بالحرف في اتجاه ذاكرة بصرية ترى صورتها في مرآة الخيال الأفريقي.

أخذ شبرين من عروبته أعزّ ما لديها، الحرف ليكون من خلاله ذلك العربي الأفريقي الذي لا تقلقه هويته المزدوجة. ولد أحمد شبرين عام 1931 في مدينة بربر. درس الفن في الخرطوم، ثم انتقل إلى لندن منهيا دراسته فيها عام 1960.

يومها انخرط في التعليم الجامعي، الذي استطاع من خلاله عبر عقود من الزمن أن ينشئ أجيالا من الفنانين تربت على الفكرة الساحرة التي بشرت بها مدرسة الخرطوم. أن تكون فنانا سودانيا فذلك معناه أن تكون قادرا على المزج بين حضارتين، حضارة وهبتك لغتها هي الحضارة العربية وحضارة عجنتك بخيال سحرتها هي الحضارة الأفريقية.

لم يكن الأمر يسيرا في البداية. كانت المسافة النفسية هائلة بين الحضارتين. فالقبول بإحداهما يعني التخلي عن الأخرى. فالمحيط الأفريقي لم يكن في ظل انتشار حركات التحرر الوطني في مرحلة الستينات من القرن الماضي مستعدا للقبول بما يمكن أن يجره خارج حدوده العرقية والثقافية، كما أن مثقفي السودان يومها لم يكن يسعدهم أن ينكفئوا على ثقافتهم العربية في خيانة واضحة لجغرافيا هي جزء من تراثهم الخيالي الذي وإن كان شفاهيا فإنه يشكل مرجعية ثقافية لا براء منها. لهذا شكّل ظهور مدرسة الخرطوم لحظة مقاومة لتيارين فكريين كانا في طريقهما إلى التصادم. لقد أنسنت تلك اللحظة توحّش التيارين، فصار ممكنا من خلال ما طرحته من مقتربات أن يكون الرسام السوداني عربيا من أفريقيا.

كانت رسوم شبرين قد مهّدت بعناد لذلك المنجز التاريخي، فالرجل الذي سحره صوت وشكل الحرف العربي منذ الطفولة نجح بموهبة لافتة في أن يمزج بين سحر تلك الأصوات وقدرتها على أن تتجسد من خلال أشكال توحي بأشباح لآلهة وثنية. ولم يكن ذلك الإجراء الشكلي مفتعلا، بل انبعث من صميم الصلة العرفانية التي كان شبرين يقيمها مع الحرف العربي باعتباره همزة وصل صوفية.

هوية تقطّعت بها الأسباب

لتاريخ الفن أسئلته المختلفة عن أسئلة التاريخ الثقافي العام. فإذا كان أحمد شبرين حروفيا، فكيف يمكن تقييم تجربته الحروفية في سياق سيرة المدرسة الحروفية العربية الحديثة؟ هنا ترد أسماء كبيرة مثل العراقي شاكر حسن آل سعيد والمصري حامد عبدالله واللبنانية إيتيل عدنان. هل يمكننا أن نضم شبرين إليهم أم أنه يقف بخبرته الأفريقية في مكان آخر؟

أعتقد أن شبرين أضاف إلى الحروفية العربية أكثر مما أخذ منها، فالرجل انفتح بالحروفية على قارة. قارة صارت بسببه تعرف ما

جماليات الحرف العربي. وهو ما لم يفعله أحد من الحروفيين الكبار الذين نجل دورهم في التغيير الفني. شبرين وحده كان رسولا للحرف العربي إلى حضارة كانت تجهله.

بالنسبة إلى مؤرخي الفن العربي التقليديين فإن حكما نقديا من ذلك النوع سيسبب لهم قلقا عميقا، إذا لم يزعجهم. شبرين لم يكن رساما حروفيا عاديا، يمكن ضمه إلى سلالة الحروفيين لينعم برضا المؤرخين والنقاد.

كان مبشرا بالحرف العربي باعتباره رمزا لحضارة قررت أن تمتزج بحضارة أخرى. وهو ما أضفى على الحروفية هالة، لم تكن منها. كان الرجل قد زج بالحرف العربي في مختبر كوني، لم يكن أحد من الحروفيين العرب قد فكر فيه.

بهذا لن يكون شبرين حروفيا مختلفا، بقدر ما تكون حروفيته مختلفة. فإذا كانت جماليات الحرف العربي في سياق التجربة الحروفية العربية قد قدمت إلى متلقّ عربيّ من أجل متعته البصرية فإنها لدى شبرين لم تكن كذلك.

لقد كانت تجسيدا لهوية تقطعت بها السبل. كان شبرين عن طريق الحروفية رسول ثقافة إلى ثقافة أخرى. كان الآخر الذي لم يستغن عن عاطفته الأولية. يمكنني القول إن أحمد شبرين كان قد اكتشف عروبته وأفريقيته في الوقت نفسه عن طريق الحرف العربي.