"سيرة النبي محمد" بعيدا عن الاستعلاء والخوف والجهالة

من حسن حظ المسلمين أن مؤلفة كتاب “سيرة النبي محمد” البريطانية كارين أرمسترونج، كانت راهبة، واكتشفت أن العدل والتسامح والإخاء والمحبة هي جوهر الديانات الإبراهيمية، وكرّست اهتمامها للبحث في علوم الأديان، وتقصّي جذور عنف يبلغ أقصاه نظريا باحتكار الله، وواقعيا بتديين الصراع البشري، إذ “نصّر” المسيحيون عداءهم للمسلمين وجهلهم بهم وأطماعهم فيهم، ولجأ المسلمون إلى “أسلمة” الكراهية المضادة للغرب. ولا أدل على ذلك، في الصفحات الأولى من كتاب “سيرة النبي محمد”، من وصف المؤلفة للإسلام بأنه “أحد الأديان الكبرى لا يزال خارج دائرة النوايا الطيبة… ما يزال يحتفظ بصورته السلبية في الغرب على الأقل، فالذين شرعوا في استلهام أديان مثل دين ‘الزّن’ أو ‘التاويّة’ يندر أن ينظروا نفس النظرة المتعاطفة إلى الإسلام، مع أنه الدين الثالث لإبراهيم الخليل، وأقرب في روحه إلى تراثنا اليهودي المسيحي، فلدينا في الغرب تاريخ طويل من العداء للإسلام… وهو العداء الذي شهد صحوة تدعو إلى القلق في أوروبا”، في الآونة الأخيرة.

في ضوء هذا العداء التاريخي المعقّد يمكن فهم جريمة الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي فتح النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة 15 مارس، وقتل 50 مسلما، وجرح أكثر من 40 بينهم أطفال.

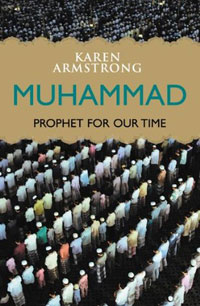

كتاب موجه للغرب

كتاب “سيرة النبي محمد” كان باكورة إصدارات دار “سطور” بالقاهرة عام 1998، وترجمه محمد عناني وفاطمة نصر، عن طبعة نيويورك 1992. في مقدمة قصيرة عنوانها “محمد.. هذا الإنسان” أوضح المترجمان أن الكتاب لا يقدم إلى القارئ العربي المسلم معلومات جديدة عن حياة النبي، فهو موجّه في الأساس إلى القارئ الغربي، بخطاب عقلاني يهدف إلى معرفة الحقيقة، وينزع عنها أساطير ومفاهيم مغلوطة وانحيازات أدت إلى اتخاذ مواقف إزاء “الآخر”، وهو المسلمون والإسلام، وأغلب هذه المفاهيم موروثة عن القرون الوسطى، وأن الكاتبة وضعت هذا الكتاب بعد ترحيب الغرب المبالغ فيه بكتاب سلمان رشدي “آيات شيطانية”، وما صاحبه من موجة كراهية للإسلام. كما كان الواقع المأساوي لمدينة القدس “هو منطلقها لكتابة دراستها، التي نشرت في نيويورك عام 1996 بعنوان “القدس: مدينة واحدة عقائد ثلاث”.

في مقدمة الكتاب تروي كارين أرمسترونج، التي كانت تؤمن بالكاثوليكية، أنها كلّفت عام 1984 بإعداد برنامج تلفزيوني عن التصوف الإسلامي، وبهرها تقدير المتصوفة المسلمين للأديان الأخرى، “وكانت تلك من الصفات التي لم أعثر عليها قطعا في المسيحية! وكان ذلك بمثابة الطعن في كل ما كنت أعرفه ظنا عن الإسلام وأسلّم به”، ودفعها الفضول والشغف والتعطّش إلى معرفة المزيد، فاهتدت إلى القرآن وإلى سيرة النبي، وهي تدرس الحروب الصليبية والصراع في الشرق الأوسط. ولم تعد تؤمن بالمسيحية، أو تنتمي “رسميا إلى أي دين آخر، ولكنني عكفت على مراجعة أفكاري عن الإسلام”، وراجعتْ التجربة الدينية في عمومها، وتوصلت إلى أن رؤى الأنبياء والرسل للحقيقة المتعالية تتشابه تشابها كبيرا. وهذه الحقيقة المتعالية تطلق عليها أديان التوحيد اسم “الله”.

تعتقد الكاتبة أن النبي محمدا أسهم في “التجربة الروحية للإنسانية”، وأنه من الإنصاف الإقرار بهذه الحقيقة، وهذا ما دعاها إلى تأليف هذا الكتاب. وتقرّ بأن “الكراهية القديمة للإسلام تواصل ازدهارها على جانبي المحيط الأطلسي، ولم يعد يمنع الناس أي وازع عن مهاجمة ذلك الدين، حتى ولو كانوا لا يعرفون عنه إلا أقل القليل”.

تعيد هذه الكراهية إلى أصولها التاريخية، حين واجهت أوروبا تحديّا إسلاميا، مع نشأة الدولة الإسلامية في القرن السابع الميلادي، وامتداد الفتوحات الإسلامية على حساب العالم المسيحي، كما فرضت الفتوحات نفسها على نشاط “الكنيسة المسيحية العظيمة في شمال أفريقيا”، وكان لها أهمية حيوية لكنيسة روما، وأمام ما رآه أبناء العالم المسيحي آنذاك خطرا داهما، تساءلوا عما إذا كان الله قد تخلى عنهم، “وأبدى رضاه عن الكفار” الذين وصلوا إلى قلب أوروبا.

على الرغم من خروج أوروبا من ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار الحضارة، فقد استمر الخوف القديم من توسّع الإمبراطورية الإسلامية، “وكان من المحال على المسيحيين الغربيين، بسبب هذا الخوف، أن يلتزموا العقلانية أو الموضوعية إزاء العقيدة الإسلامية”.

وظل هذا الخوف يتغذّى على هجوم علماء الغرب على دين يرونه “عقيدة تجديف في الدين، ويصفون محمدا بأنه المدّعي الأكبر، ويتهمونه بأنه أنشأ دينا يقوم على العنف، ويمتشق السيف لفتح العالم. وأصبح اسم محمد (الذي حُرّف إلى ماهوميت) بمثابة البُعْبع الذي يخيف الناس في أوروبا.

وكانت مسرحيات الإيماء تصوّره في صورة عدو الحضارة الغربية الذي حارب قديسنا الشجاع سانت جورج”. وترسّخت الصورة الذهنية الزائفة للإسلام، إلى اليوم، بل إن المؤلفة تسجل أنها “لا تزال تؤثر في آرائنا ونظرتنا إلى العالم الإسلامي”، وبالطبع إلى الإسلام الذي يخلو جوهره من العنف والتعصب، فهو “دين عالمي ولا يتصف بأي سمات عدوانية شرقية أو معادية للغرب”.

ربما لم تتخلص كارين أرمسترونج، في الجملة السابقة، من ميراثها؛ إذ تصف العدوانية بأنها “شرقية”، وكان بإمكانها تأكيدا للنزاهة البحثية ألا تلحق العدوانية بمنطقة جغرافية، فليس للعدوان وطن، وليس التطرف سمة على معتنقي دين بعينه. والكاتبة محقة في قولها إنه من الخطأ افتراض أن المتطرفين يمثلون العقيدة الإسلامية، ويتساوى في هذا الخطأ اعتبار الخميني “تجسيدا للإسلام”.

لكن أغلب الغربيين لا يعرفون عن الإسلام ما يكفي للحكم عليه، ويؤدي الإعلام أدوارا في هذا الخلط، فنالت فتوى الخميني بإهدار دم سلمان رشدي تغطية أكبر كثيرا من الاهتمام برافضي تلك الفتوى، وخصوصا في مصر والسعودية، إذ عارض الأزهر “الذي يتمتع بمكانة مرموقة.. تلك الفتوى” التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وفي المؤتمر الإسلامي، مارس 1989، أجمعت 44 دولة من مجموع 45 دولة على رفض فتوى الخميني، ولم يحظ هذا الرفض إلا بإشارة عابرة في الصحافة البريطانية.

لا يُسأل أي دين، أو يُحاكم، بالنظر إلى ممارسات أتباعه، أو نهج المؤسسات الناطقة باسمه. وبنظرة موضوعية. وترى المؤلفة أن “الأديان مؤسسات إنسانية، وهي كثيرا ما ترتكب أخطاء خطيرة”، وأن يُحكم على الإسلام من خلال سلوك فئة ما، فهذا يجانب الدقة والإنصاف؛ لأن الإسلام “يتميز بالكثير من المُثل العليا والرؤى التي ألهمت اليهودية والمسيحية… التفسير الإسلامي لعقيدة التوحيد يتميز بعبقرية خاصة، وعلينا أن نتعلّم منه أمورا مهمة، ولقد تزايد وعيي بهذه الحقيقة وبصورة مطردة، منذ أن بدأت أتعرف على الإسلام، والحق أنني كنت أكاد أجهل ذلك الدين تماما حتى سنوات قليلة”.

تصحيح الأخطاء

انطلاقا من المعرفة الجديدة، تنضم كارين أرمسترونج إلى أقلية حاولت تصحيح الأخطاء، والاعتصام بالمزيد من التوازن والتسامح والموضوعية والشجاعة في رؤيتها للإسلام، وقبل أن تستعرض السيرة النبوية، توقفت عن بدايات الكراهية في فصل طويل عنوانه “العدو محمد”.

في هذا الفصل التأسيسي، رصدت الكاتبة الشعور الجمعي المسيحي في أوروبا وخصوصا الأندلس “أمام العملاق الإسلامي الجبّار”، وكان المدّ الإسلامي يمثل تهديدا سياسيا، ويطرح سؤالا لاهوتيا مثيرا للقلق: كيف سمح الله لهذه العقيدة “الكاذبة” بالظهور والانتشار؟ ترى هل تخلى الله عن مناصرة شعبه؟

اندلعت تلك الشرارة في قرطبة، عام 850 ميلادي، حين جهر الراهب بيرفكتوس بأن نبي الإسلام “دجال ومولع بالجنس بل إنه المسيح الدجال نفسه”، وأصرّ على ذلك، وتبعه رهبان وقسس حكم عليهم بالإعدام أيضا، وأحيط “شهداء قرطبة” بالتقديس.

كان هؤلاء ينطلقون في سبابهم للنبي من رؤيا لاهوتية، وزعموا أن النبي “دجال كاذب، نصّب نفسه نبيا ليخدع العالم… وانتهت هذه الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس دينا مستقلا منزّلا، بل بدعة، أو صورة مشوّهة من صور المسيحية، وأنه دين عنف يؤمن بالسيف ويمجّد الحرب والقتل”، وسمع البعض في مناطق من أوروبا بهذه الصيحات، وسرعان ما انطفأت الشعلة.

ثم عادت بعد نحو 250 سنة، وأوروبا توشك أن تصعد إلى المسرح العالمي، وتستعيد أساطيرها التي رسمت “الصورة الوهمية لنبي الإسلام”، فاستمرت على المستوى الشعبي تلك الصورة الذهنية “الخيالية”، وصار النبي محمد “العدو الأكبر للهوية الغربية الناشئة، وأصبح يرمز لكل ما ‘نتمنى’ أن ننفيه عن أنفسنا. وما تزال آثار الوهم القديم قائمة حتى يوما هذا. إذ ما يزال من الشائع عند أبناء الغرب أن يسلموا دون نقاش بأن محمد ليس سوى رجل ‘استغل’ الدين في تحقيق الفتوحات وسيادة العالم”.

نشوء الهوية الغربية، في القرن الحادي عشر الميلادي، ارتبط باختلاق تحدٍ يناسب الطموح، فعثروا على العدو. ونهضت أوروبا بزعامة البابا، وجرى الاستيلاء على “أراضي المسلمين”، في جنوبي إيطاليا وصقلية وشمالي إسبانيا.

وأعلن البابا أوربان الثاني، بمجمع كليرمون بفرنسا في نوفمبر 1095 م، انطلاق الحروب الصليبية “يا له من عار، لو أن هذا الجنس الكافر، المحتقر عن حق، المجرد من القيم الإنسانية وعبد الشيطان، تغلب على شعب الله المختار”، واستدعى فرسان أوروبا “لتحرير قبر المسيح في أورشليم”.

وتمكنوا في الحملة الصليبية الأولى من “فتح أورشليم” عام 1099، وإنشاء مستعمرات في فلسطين، لتحقيق “أحلامهم الخاصة بالمجد وتوسيع رقعة أوروبا البابوية”.

وكشف الصدام بالشرق عن جهل بالإسلام، وكانوا يطلقون على المسلمين صفة رسمية هي “القذارة”. وتمت تغذية الأساطير والأوهام عن الإسلام والمسلمين، وتنميتها وإشاعتها، واتخذت “طابعا أدبيا وهبها حياتها الخاصة”، وحملها الشعر الشعبي إلى الأجيال.

وأرجعت الأساطير سرّ نجاح النبي إلى تدبيره معجزات زائفة، ولم يجد المسيحيون الغربيون “سبيلا إلى تفسير الرؤية الدينية الرائعة والمقنعة التي أتى بها محمد، وإلى تفسير سرّ نجاحها، إلا بإنكار الوحي”، ورؤية الإسلام كبدعة، وأتباعه كفرقة خارجة على المسيحية، بل إن البعض تصيبه “دهشة حقيقية حين يسمع أن المسلمين يعبدون الإله الذي يعبده اليهود والمسيحيون”.

تقول المؤلفة إن رجال الحملة الصليبية الأولى ذبحوا الجاليات اليهودية في وادي نهر الراين، “وكانت تلك أولى المذابح الجماعية في أوروبا. وكُتب العداء للسامية أن يصبح مرضا أوروبيا عضالا أثناء الحملات الصليبية”، ونسج المسيحيون في رواياتهم عن اليهود أوهاما مرعبة، فزعموا أنهم يقتلون الأطفال، ويمزجون دماءهم بخبز عيد الفصح، وأنهم يدبرون مؤامرة كونية للقضاء على المسيحية.

ولم يشهد العالم الإسلامي مثل “هذه الأساطير المعادية لليهودية”، والتي تراها كارين أرمسترونج دليلا على “اضطرابات وأمراض في نفوس الغربيين” الذين فرضوا فصلا عنصريا رسميا يمنع المسيحيين من إقامة أي صلات مع جيرانهم المسلمين واليهود.

وصدرت في مجلسين بابويين عامي 1179 و1215 تشريعات “تربط المسلمين باليهود باعتبارهم العدو المشترك”. وفرض البابا غريغوريوس على المسلمين واليهود ارتداء ملابس مميزة. ثم أعلن البابا كليمنت الخامس (1305 - 1314) أن وجود مسلم على الأرض المسيحية “إهانة لله”، وتزامنت الممارسة الواقعية مع الخطاب الديني، ففي عام 1301 أباد شارل ملك فرنسا “من بقي من المسلمين الصقليين ومن أبناء جنوب إيطاليا”، وبعد سقوط الأندلس عام 1492 بدأ فصل دام، بنشوء محاكم التفتيش التي اضطهدت المسلمين على مدى 300 عام.

دراسة الإسلام

من المفارقات التي تسجلها الكاتبة، أنه في حين “انقضّ المسيحيون على المسلمين يذبحونهم في الشرق الأدنى”، كان آخرون في إسبانيا يجلسون لتلقي العلوم “عند أقدام علماء المسلمين”، وجرى التعاون في مشروع ترجمة “جبار لنقل معارف العالم الإسلامي إلى الغرب”، وحظي ابن سينا وابن رشد بالتبجيل. وهذا انفصام في النفس الغربية التي “ترى في الإسلام صورة لكل ما لا تستطيع هضمه في ذاتها.. المزيج من الخوف والكراهية”، وهذا المزيج يناقض وينكر رسالة المحبة التي أتى بها المسيح، ويمثّل “جرحا عميقا في وحدة المسيحية الغربية وسلامتها”.

ولكن التاريخ شهد تصورات موضوعية للإسلام في القرن الثاني عشر، وأثمر أول ترجمة لاتينية للقرآن، وشرحا لتعاليم إسلامية، وكان “إنجازا رائعا، إذ أتاح أبناء الغرب أول فرصة لدراسة الإسلام دراسة جادة.

ولكن نتائجه كانت محدودة”، بسبب تصاعد مشاعر العداء للإسلام.

وفي عام 1697 كتب بارتلمي ديربيلو “أهم وأصدق مرجع للدراسات الإسلامية والشرقية في إنكلترا وأوروبا حتى مطلع القرن التاسع عشر”، إلا أنه كتب عن النبي “ما يبعث على الأسى قائلا إنه “الدجال الشهير محمد، صاحب ومؤلف بدعة اكتسبت اسم الدين، ونسميها ‘المذهب المحمدي’.

وهناك جهود لباحثين موضوعيين منهم الكونت هنري دي بولانييه، وقد نشر كتابه “حياة محمد”، في باريس عام 1830 ولندن عام 1831، وقدّم فيه النبي “في صورة المبشر بعصر العقل… كان بطلا عسكريا”. ولكن فولتير في عام 1841 كتب مسرحية “محمد أو التعصب”، وعنوانها دال على الكراهية التاريخية.

تخلُص المؤلفة إلى هذه المعادلة “إذا كان الغرب قد استند إلى الأوهام في اعتبار أن محمدا هو العدو. فإن معظم المسلمين كانوا لا يعرفون شيئا عن تاريخ أوروبا” قبل 1200 عام. وتخاطب القارئ الغربي بعقلانية قائلة إن محمدا لم يسع إلى التجربة التي أذهلته في بداية الوحي، وأنه كان تجسيدا “لكلمة الله” بلغة بشرية، وأن إنجازه خلال 23 عاما يرقى إلى مرتبة الإعجاز.