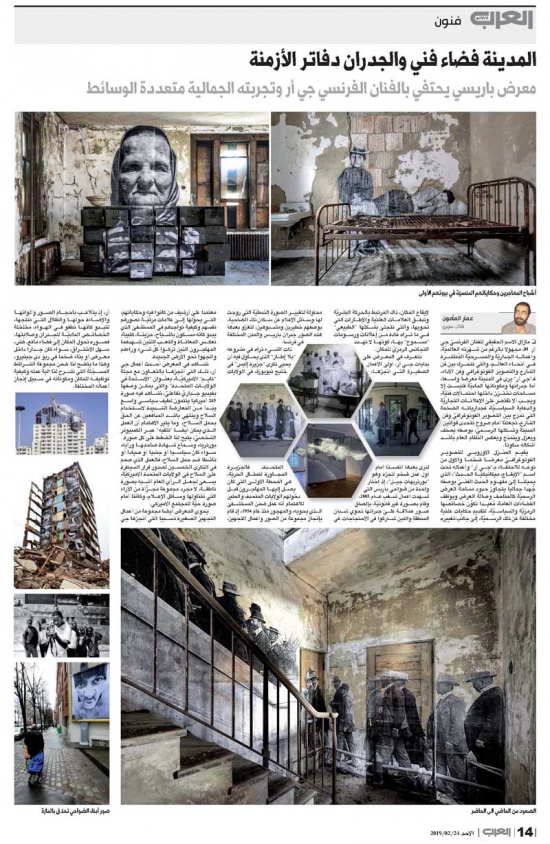

المكان.. رمز أسري واجتماعي فارق

ترسّخ في ذهني الذي أثقلته الذكريات مثل شعبي يفقهه الكبير والصغير “الوكر وكري ولو كان على عود يابس”، والوكر في اللغة هو مرادف لعشّ الطائر، والمعنى الرمزي للمثل الشعبي يتجلّى في الرابط الوجداني الذي يجمع البشر بموطنهم أو وطنهم. وبهذا المعنى يتنصّل المكان من معناه السطحي الواقعي ليتحوّل إلى إيحاء ورمز وجداني شديد الخصوصية.

هذا التعلّق بالمكان -مسقط الرأس أو الوطن- بدأ يخفت توهّجه شيئا فشيئا، عرفت ذلك من خلال سؤال وجّهته لبعض المتمدرسين في معاهدنا عن الأماكن التي تنحدر منها عائلاتهم، فصدمتني إجابة بعضهم بأن أصولهم تعود إلى مناطق يسمونها ولكنهم يعلنون بأنهم لا يعرفونها بشيء من الرضا بل يتعمدون ذلك تنصلا منها ومن الانتماء إليها.

الأمر الثاني الذي استفزني للتطرق للموضوع استحضار بعض المهاجرين من العائلة المـوسعة الذين “انبتوا” انبتاتا كليا وأفنوا أعمارهم في الغربة مع عدم وجـود أي عائق مـادي أو معنوي يحـول دون زيارتهم لأوطانهم في أي وقت شاؤوا.

المسألة لم تعد تنحصر في الإمكان أو الاستحالة بل غدت عقلية يقودها الانبتات بمعنى التنصّل من الجذور الثقافية والحضارية بما فيها المكان. أسرنا ومجتمعاتنا انشغلت بالمظاهر المادية خاصة في المدن الكبيرة، وأهملت المقومات التي تعقد الصلة بين الإنسان والمكان باعتباره حافزا لمفهومي الوطنية والمواطنة معا.

من الصعب جدا استحضار المكان كدلالة واقعية مجسّدة، ولكن المكان يحضر في شكل ذكريات تحددها العلاقات الاجتماعية أساسا، علاقات عاطفية أو أسرية أو اجتماعية عامة. فلم يكن الوقوف على الأطلال في القصائد الجاهلية والعربية القديمة مجرّد سنة شعرية ولكنه دلالة على التشبث بالحياة في المكان والزمان المحددين.

أعود باستمرار لزيارة موطني الريفي ومنزل والدي، الذي أضحى طللا، ويشدني الحنين لأيام الصبا حين كنا نلهو في أحضان الطبيعة وتحيا الذاكرة وتتقد وتصبح الأمكنة الفرعية كالجدار المتهدّم في الباحة وشجرة الزيتون التي شاخت كما شخنا بفعل الزمن، البيدر وسور التين الشوكي وغيرها.. كلها رموز رافقت بدايات العشق ومعرفة كنه الحياة.. حتى الأصوات أتذكرها بحرقة، صوت أبي وهو يزمجر ويأمر ثم يحنو ويرق قلبه، أما صوت والدتي فكأنه يناديني الآن وترسم بشفتيها اللتين أرهقهما الزمن قبلتها على الجبين.

إن التشبث بالمكان هو تشبث بالحياة، فأي ماض مهما كانت مواقفنا منه هو جزء مهم في تكوين شخصياتنا، فهناك من الناس من انقطعت صلتهم بموطنهم الأصلي، وأصبحوا من أهل الحاضرة يقطنون المدن الكبيرة بحثا عن العمل والرزق، ويرفضون بيع قطع صغيرة من الأراضي الفلاحية يمتلكونها في بلدانهم الأصلية وهم في أمس الحاجة لثمنها، ويقولون باستمرار “أرض الوالدين والأجداد من العيب التفريط فيها، إننا نشم من خلالها رائحة من غادرونا رحمهم الله”.

يسألني أولادي: كيف كان جدي، وجدتي، وطريقة لعبكم ودراستكم وعيشكم؟

لا أجيبهم ولكنني أتجشّم مشقة الطريق وأحملهم إلى موطننا الأصلي، وأطلعهم على المكان بجزئياته وتفاصيله الصغيرة، ثم أروي لهم أحداثا تجود بها الذاكرة بعد ترهلها. هنا كان البيدر بما يعجّ به من سنابل القمح والشعير، وهناك كانت شجرة المشمش العملاقة تظلنا في الصيف الحارق حيث كنا نلهو بالحيوانات الصغيرة التي نصطادها. أما هذا الجدار المهدم فهو بقايا بيت الضيافة التي كان جدكم يستقبل فيها ضيوفه.

كانوا يستمتعون بسماع رواياتي ويلحون عليّ بمزيد التذكر لإتحافهم بما غاب عنهم، بهذا العمل أعتقد بأنني أسهم في ترسيخ معنى الهوية والمواطنة في أذهان أطفالي، فمن لا ماضي له لا مستقبل له.

يعتقد بعض المهاجرين أن الوطن عاقبهم لأنه لم يوفر لهم ما كانوا يصبون إليه من حفظ لكرامتهم النفسية والمادية، ولذلك عندما يهاجرون يقيمون مفاضلة غير متكافئة، مادية في جوهرها، بين أوطانهم الأصلية ويلصقون بها كل الصفات السيئة كالفقر والجحود والتخلف وبين أماكن هجرتهم التي يمدحونها بأنها خلصتهم من جهلهم ومن بؤسهم، ولكن المشكلة ليست في التوصيف بل في الانبتات والتنصل من مقومات الهوية وفي نفس الوقت لا يستطيعون الاندماج الفاعل في المجتمعات الغربية الحاضنة.

فالمسألة في جوهرها لا بد أن تقرأ ضمن نسق التربية والمرجعيات ومقومات الثقافة، الأفراد كما الأسرة والمجتمع كلهم مسؤولون عن تجذير وتأصيل معنى المكان بصفته موطنا ووطنا وأمة، يختزل الوجود الإنساني في أبهى تجلياته.