"وحدي".. مونودراما عن الوحدة في مواجهة الواقع والصراعات النفسية

تعلمنا الوحدة الكثير، تؤلمنا لكنها تجعلنا نواجه أنفسنا كما هي، تكشف لنا حقيقة الأشياء دون تجميل أو تظليل، تجبرنا على التفكير في الماضي والحاضر والمستقبل. والوحدة لطالما كانت مطلب أشهر الفنانين وفيها ومنها وعنها صنعوا أشهر أعمالهم الفنية. وعن الوحدة يقدم المخرج التونسي وليد الدغسني مونودراما بعنوان "وحدي" بطلها الممثل أسامة كشكار.

“أخبرني أين يباع النسيان؟ كيف أجد ملامحي السابقة؟ وكيف لي أن أعود إلى نفسي؟” بهذه الكلمات وغيرها الكثير صور لنا الشاعر الفلسطيني محمود درويش صراعه الكبير مع الوحدة، وحدة تمكنت منه رغم شهرته وسفراته وجميع المعارف والأصدقاء الملتفين حوله، وحدة طبعت أغلب قصائده وأشهرها وحولتها إلى صرخة وجودية تجد طريقها بسهولة إلى قلوب تشبه قلبه وتعاني من وحدة قاتلة تنغص عليها حياتها وتسجنها في نقطة الصفر، تدفعها للتفكير في الماضي بكل عثراته، في هواجسها النفسية وصراعاتها مع الأنا المختلفة عن كل من يحيطون بها، والتفكير في الأحلام المؤجلة والعلاقات المنتهية بفعل الواقع.

وحدة درويش هذه هي ذاتها الوحدة التي يستعيرها المخرج التونسي وليد الدغسني في عمله المسرحي الجديد “وحدي” الذي اختار أن يكون مونودراما يلعبها على الخشبة الممثل التونسي أسامة كشكار، متشاركين معا في وحدة المعاناة مع “الوحدة” ومعبرين من خلال نص مشبع بالرموز عن رؤى تتقاطع وتتباين حول الماضي والحاضر والمستقبل.

ومن المعلقة الخاصة بالعرض، نستكشف عمق الوحدة وآثارها على الممثل، فهو بطل العرض الأوحد وبطل المعلقة أيضا، التي يطغى عليها الأزرق بتدرجاته الداكنة كرمز للاستغراق والتركيز والتفكير الشديد الذي يكاد يعصف بالممثل والذي يبدو عقله في الصورة متشظيا ويوشك على التلاشي ولم يتبق منه سوى نصف وجهه الأسفل، فمن سيحكي لنا كل هواجسه وأفكاره ومخاوفه؟ من هنا نتلمس أول مظاهر التفكير وأثاره النفسية على الممثل، وما يمكن أن يبوح به لنا خلال زمن العمل.

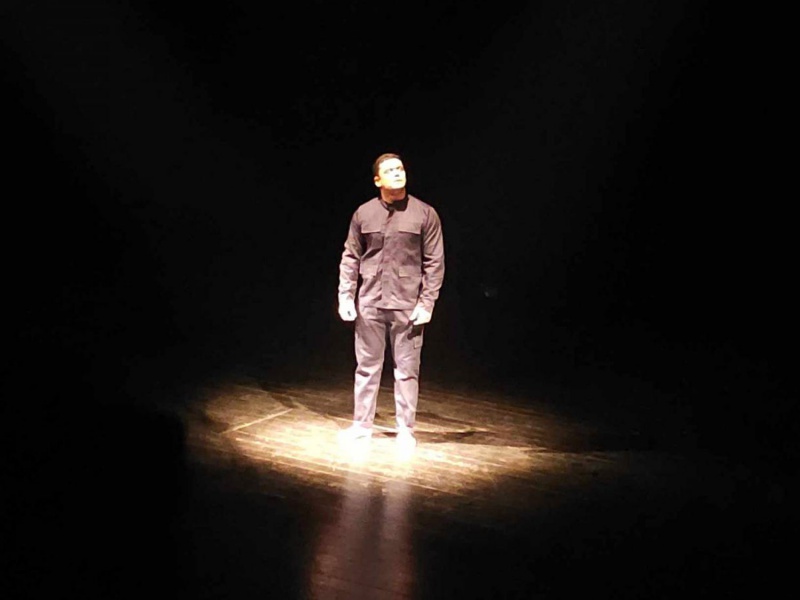

وليس هناك أفضل من المونودراما للتعبير عن الوحدة، فهي نوع مسرحي بطله ممثل واحد، يتحمل المسؤولية الكاملة وحده لإيصال رسائل العمل المسرحي منوعا بين أدواته التشخيصية التي تضع موهبته وقدراته على ميزان النقد والتقييم، حيث تغيب أبرز عناصر السينوغرافيا، ويحضر دورها ثانويا معززا لقدرات الممثل، وحده هو من يستطيع شد انتباه المتفرج إلى العمل أو يصيبه بالنفور منه.

وفي هذا العمل الجديد يواصل الدغسني رهانه على أسامة كشكار، ليمنحه فرصة اللعب على الخشبة، معززا وحدته ومشاعر الضياع والحيرة والصراع مع لاوعيه وطفولته القاسية وأحلامه الموءودة بالإضاءة والفراغ، حيث اعتمد المخرج على الإضاءة المسلطة على الممثل تاركا الخشبة شبه فارغة إلا من بعض الملابس المعلقة في العمق الأيمن منها، يوظفها الممثل في استعادته للماضي والشخوص المؤثرة فيه ومحاولاته للتخلص من تبعيات هذا التأثير عليه، حيث ينقلها من جهة نحو أخرى، ثم ينثرها غاضبا متمسكا بحب لم يكتمل، يرميها بعنف وكأنه يعنف هويات وأشخاص كانوا سببا في حالة التشتت والعزلة والصراع التي يعانيها.

ولأن الشعور بالوحدة قد يدفع بالمرء إلى ظلام نفسي مخيف، وإلى محاولات مستميتة للهرب من الماضي ومحاولة نسيانه، وقد يوقعه في دوامة التفكير في أحداث وأفكار موجعة، طغت الظلال الداكنة على العمل المسرحي، وحتى الإضاءة في تتبعها للممثل بدت مضطربة، تارة يسلط عليه ضوء ساطع وتارة أخرى لا نتبين من ملامحه سوى القليل.

وخلال ساعة كاملة، جسد أسامة كشكار حكاية شاب تونسي في بداية الأربعين من عمره. نحن أمام خريج جامعي درس الأدب والحضارة ليجد نفسه يعمل سائق شاحنة تهريب، وممزقا بين الانضباط للقانون والالتزام بالأخلاق وبين التورط في تهريب كل أنواع البضائع الممنوعة من بينها المخدرات والبشر والأسلحة. سائق يحتفي بأول عطلة له بعد خمس سنوات من السير في طرق وعرة، في كل الفصول، فيغتنمها فرصة ليحكي. هكذا هي الحياة الفراغ فيها لصيق بالتفكير ومحفز عليه.

“أربعون سنة بين أكون أو لا أكون”، يستعيدها الممثل على الخشبة، بنص مليء بالرموز والإشارات للعديد من القضايا المحلية والعربية، فهو لا يهرب البضائع بين تونس والدول الحدودية المجاورة وإنما بلغ بشاحنته أراضيَ أفريقية وعربية منها مصر واليمن وليبيا.

وكلما حكا عن تجربته في إحدى هذه البلدان استعاد بعضا من تاريخها وأحيانا يوظف موسيقى خاصة لإضفاء بعض الكوميديا وكسر حدة الدراما الطاغية على العرض، وهذه قد تبدو محاولة للخروج من الجانب التراجيدي المأساوي الذي تعرف به المونودراما. هو أيضا يستخدم مفردات وأمثلة شعبية ولهجات ترمز للدول التي يمر عبرها سائق الشاحنة في رحلته في الفراغ ورحيله المستمر في طرقات مجهولة.

وأظهر أسامة كشكار تمكنا من الدور، منوعا بين الحكي والرقص، وموظفا صوته لتقمص شخصيات أخرى أثرت في حياته، بدءا من الأب وصولا إلى الصديق الذي عرفه على عالم التهريب، ثم المسلحين الذين يعترضون طريقه والمحامي وحبيبته التي اغتالتها يد الغدر.

هو شاب كأغلب شباب هذا العصر، علمته الحياة أن يخاطر بنفسه مقابل المال، يعيد على مسامعنا مشكلات المجتمع التونسي والفساد الذي استبد به، لكنه يتجه نحو قضايا أكبر تخص المنطقة بأكملها وأبرز التهديدات التي تتربص بها، ليؤكد على مسامع الجمهور “لأول مرة أشعر أنني وحدي دون هدف أو قضية أدافع عنها، يبدو أن جميع القضايا خاسرة،” لكنه يصرخ فينا “أنا هنا لأذكركم لأفكركم ربما يفيق ضمير أحدكم ليضع إصبعه على بيت الداء.”

ولم يلتزم الممثل بزمن مسرحي واضح في استعادته لملامح حياته الماضية وإنما قفز بينها متنقلا بين الماضي القريب ثم البعيد ثم البعيد جدا، ليصل بنا إلى لب المشكل وسبب كل معاناته، علاقته مع والده، الأب العنيف الذي مات وهو يلعب القمار، ولم يترك في ذاكرة ابنه سوى الألم.

يعيش الممثل طوال ستين دقيقة رغبتين متصارعتين الأولى تدفعه نحو التحاور مع صورة الأب والتصالح معها والثانية تجبره على الغضب منه والثورة عليه وعلى كل ما يربطه به. وكأنه يريد أن يعيد صراخ درويش في والده “أتعلم يا أبي ما حل بي؟”

نحن أمام صوتان هما الأكثر تحكما في الممثل، أحدهما يرمز له والثاني يأتيه فجأة ويسبب له ألما فظيعا، إنهما “الهو” و”الأنا” كما يوضحهما فرويد ويجسدان العلاقة الديناميكية بين الوعي واللاوعي. حوار مؤلم وصادم ورمزي يفكك من خلاله الممثل عبر نص كتبه مخرج العمل، كيف يمكن أن تؤثر علاقة الطفل بوالديه في تكوين شخصيته وكامل حياته؟ وكيف يمكن أن تدفعه هذه العلاقة نحو التمسك بالعزلة؟ كيف يتمسك بهربه من الأغلبية التي يرى أنه “يحكمها الجهل والقوة التي يسود بها القوي على الأضعف منه.”

وطوال هذا الصراع الذي يظهر ويختفي، حاول المخرج إضفاء بعد فلسفي على التجربة الإنسانية الفردية، مستعيدا أبرز التغيرات التي ألقت بثقلها على الحياة في تونس، محملا عرضه تساؤلات كثيرة تعيدنا في كل مرة إلى التفكير في سبل التعايش مع الانكسارات الشخصية في ظل واقع اجتماعي غير مستقر ويعيش تحولات جذرية؟

هل الإنسان مخير أم مسير؟ هو أيضا سؤال يطرحه الممثل مشتتا بين كونه صانع حياته وهو من اختار كل ما عاشه وبين أنه “دمية” تسير في طرق فرضت عليها من قوة خارجية.

ورغم أن ذكرى درويش لم تحضر علانية إلا في آخر العرض إلا أن نص المونودراما كان محملا بالكثير من الكلمات التي تعد علامة مسجلة للشاعر الفلسطيني. “أهلا بك في المنتصف المميت، فاتني كل شيء، لقد كبرنا دون أن ننتبه،” هكذا استجمع الممثل قواه ليرحب بنا جميعا، فنحن ذوات / أفراد لا ولن نختلف عنه كثيرا، قد نجد أنفسنا يوما في هذا المنتصف، وربما وصله بعض الحاضرين منا أو تجاوزه آخرون، لكنه هو المنتصف ذاته الذي يشعرنا بأن أشياء كثيرة فاتتنا وربما كبرنا دون أن ننتبه، شغلتنا الحياة والركض نحو الاستقرار المادي عن التفكير فيها، وربما نحتاج وقفة ولو ليوم واحد كما تقول مونودراما “وحدي” لنفكر فيما فعلنا لوحدنا طوال ما مر من أعمارنا، وإلى أي مدى نحن وحيدون؟