نوبل موسم جلد الذّات العربية

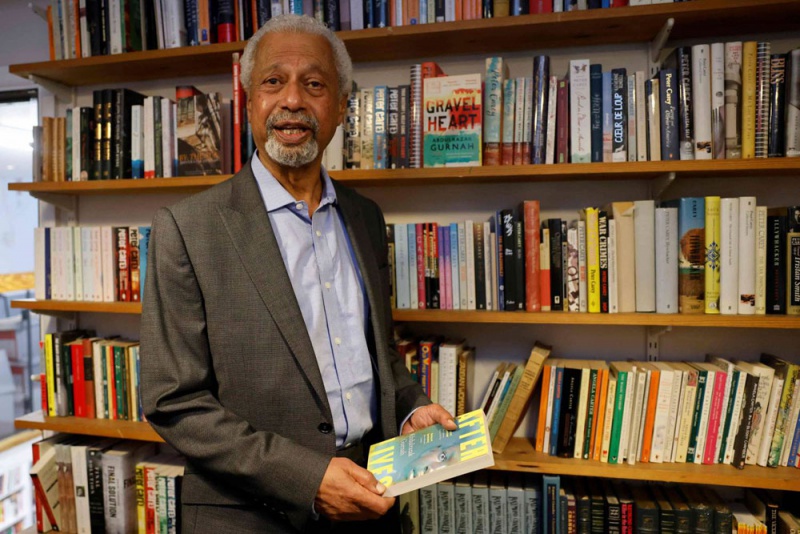

في مثل هذا الشهر من كل عام، يصاب العرب بخيبة، باتت مع الأيام مزمنة كالدّاء الذي لا علاج له ولا شفاء منه، فلم يجدوا في غياب الدواء غير جلد الذّات، بصفة سنوية قارة، ولم نسلم من هذه الظاهرة حتى هذه المرة، رغم أن المتوج بها عبدالعزيز قرنح عربي الأصل، أسمر الجبهة، وإن كتب بلغة الآخر.

كلّ عام تستقبل الأكاديمية السويدية ما بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف ملفّ مرشّح لجائزة نوبل للآداب، فلا تحتفظ في النهاية، أي قبيل فصل الصيف، سوى بخمسة ملفات يُقبل أعضاء اللجنة القارة على قراءتها في سرية تامة، قبل الإعلان عن اسم الفائز، الذي عادة ما يكون مفاجئا لكل متابع ومراهن.

اللجنة تكره الأسماء المكرّسة، أمثال كونديرا وموراكامي ورولينغ وستيفن كينغ وسواهم، ومن النادر أن تكافئ كاتبا فرض حضورا عالميا واسعا، كما حصل في مطلع الثمانينات مع غابريال غارسيا ماركيز مثلا، بل هي تتلذذ بغبن الأقلام المعروفة على نطاق عالمي، وتُخرج من جعبتها كتّابا متوسطي القيمة، أو لا تغادر أعمالهم الدوائر الأكاديمية الضيقة، أو تجازي من اجترأ على حكامه، لاسيما أيام الحرب الباردة، بغض النظر عن قيمة أعماله (جوزيف برودسكي مثلا)، أو تتجاوز كل الاعتبارات الفنية والأخلاقية لتمنحها لمغني روك مرة (بوب ديلان)، ولنصير حاكم سفاح مرة أخرى (بيتر هندكه) في تعارض صارخ مع مواقفها السابقة التي بررت فيها ضمنيا عدم تتويجها عزرا باوند وبورخيس مثلا لسكوتهما عن الطغيان، أو تأييده.

بعضهم رأى في غياب العرب عن الجائزة، مرة أخرى، فرصة للحطّ من قيمة آدابنا، نثرا وشعرا ومسرحا

مفاجأة المراهنين

قبيل ساعات من إعلان الأكاديمية السويدية، نشرت مجلة لوبوان الفرنسية مقالة حاول كاتبها التكهن بمن هم أوفر حظّا للفوز بجائزة هذا العام، فذكر في مجال الرواية الياباني هاروكي موراكامي (الذي قد يلاقي نفس مصير فيليب روث، حيث ظل اسمه يتردد كل عام حتى وفاته دون أن يظفر بها)، والروماني ميرسيا كارتاريسكو، والفرنسية أنّي إيرنو، والهندي سلمان رشدي، والأميركي دون دوليلّو ومواطنته جويس كارول أوتس، والكندية مارغريت أتوود، والكيني نغوجي وا تيونغو، والصومالي عبدالرحمن فرح، والموزمبيقي ميا كوتو، والغوادالوبية ماريز كوندي، والرواندية سكولاستيك موكازونغا، والأنتيغوانيّة جامايكا كينكيد، والروسية لودميا أوليتسكايا.

وأضاف في مجال الشعر الكندية آن كارسون، وفي المسرح النرويجي يون فوس.. وكلها أسماء مرشحة بقوة، وبنسب متفاوتة حسب مكاتب الرهانات الإنجليزية. ولكن اللجنة المانحة راوغت كالعادة كل المتكهنين كما يراوغ ميسّي منافسيه، ومنحت جائزتها لكاتب دون كل تلك الأسماء شهرة وحضورا، هو التنزاني عبدالرزاق سالم قرنح.

وقد بررت اللجنة اختيارها بكون الكاتب عبّر بعمق عن مرحلة ما بعد الكولونيالية، وهو توجه في الكتابة يعيد صياغة السرديات التاريخية على أسس موضوعية، وينقض فكرة المركزية الأوروبية، ولكنها كانت تكون أقرب إلى الصدق في هذه الحالة لو اختارت الكيني نغوجي وا تيونغو، فهو أهمّ من نظّر من الكتاب الأفارقة لمرحلة ما بعد الكولونيالية، ليس بفضح ما اتسم به الاستعمار من ممارسات قمعية بشعة فقط وإنما أيضا برفض استعمال لغته؛ وقد نشر عام 1986 كتابا في هذا الغرض عنوانه “نزع الاستعمار من الذهن”.

وأعقب كتابه بمقالة حملت نفس عنوان الكتاب، نشرت في أغسطس 1987 في جريدة “لوموند دبلوماتيك” الشهرية، قال فيها صراحة “لقد ثرنا دائما، بوصفنا كتّابا أفارقة، على العلاقات الاقتصادية والسياسية من النوع الكولونيالي الجديد مع أوروبا وأمريكا. وهذا جيّد. ولكن إذا واصلنا الكتابة باللغات الأجنبية، وأعلينا من شأنها، أفلا نكرّس على المستوى الثقافي هذا الفكر النيوكولونيالي الوضيع الخانع؟ ما الفرق إذن بين رجل سياسي يصرّح أن أفريقيا لا يمكن أن تستغني عن الإمبريالية، وكاتب يعلن أن أفريقيا لا يمكن أن تستغني عن اللغات الأوروبية”؟

ومنذ ذلك التاريخ هجر نغوجي اللغة الإنجليزية التي درّسها في لندن ونيويورك وكاليفورنيا وصار يكتب رواياته بلغته الأم “الكيكويو” وحدها، حتى يلامس جمهوره الأول مباشرة. والطرّيف أن عبدالعزيز قرنح اشتغل على نصوص الكاتب الكيني الأولى، المكتوبة بالإنجليزية، ودرّسها. ولا يعني ذلك أن الكاتب التنزاني لا يستحق الجائزة، وإنما للإشارة إلى أن في القرن الأفريقي من سبقه في فضح مساوئ الاستعمار وعواقبه الوخيمة، وكان أولى منه بالتتويج، بفضل بحوثه الأكاديمية وأعماله الروائية. ولكنْ للجنة نوبل رأيٌ آخر.

جلد الذات

اللجنة المانحة راوغت كالعادة كل المتكهنين، ومنحت جائزتها لكاتب دون كل تلك الأسماء شهرة وحضورا، هو التنزاني عبدالرزاق سالم قرنح

رحّب بفوز قرنح عدد لا يستهان بحجمه من المثقفين والكتاب العرب، لكونه أفريقيًّا من جزيرة زنجبار، قبل أن تضمّها تنجانيقا عام 1961 وتؤسس ما صار يعرف بجمهورية تنزانيا المتحدة؛ ولكونه من أسرة عربية، يمنية تحديدا، وإن لم يُكتب له تعلمُّ اللغة العربية قبل هجرته نهائيا إلى بريطانيا، نظرا إلى الأحداث الدامية التي شهدها مسقط رأسه.

ولكن هذا الموسم لم يشذّ عن مواسم جلد الذات السابقة، فقد رأى بعضهم في غياب العرب عن الجائزة، مرة أخرى، فرصة للحطّ من قيمة آدابنا، نثرا وشعرا ومسرحا، ورميها بالضعف والقصور عن ملامسة العالمية؛ وزعم آخرون أن تتويج كاتب “عربي” سيغلق الباب أمام الطامعين منّا في نيل الجائزة على مدى عشريتين وحتى نصف قرن، والحال أن الكاتب التنزاني لا علاقة له بلغتنا وآدابها؛ بينما ذهب غيرهم إلى القول إن اختيار قرنح فضح جهل المترجمين العرب، لأنهم لم ينتبهوا له ولم ينقلوا نصوصه إلى قراء العربية في الإبّان، وكأنّ المترجمين العرب مطالبون بقراءة كل ما ينشر في أصقاع المعمورة كلّها، ومطالبون أيضا بالضغط على الناشرين العرب لشراء حقوق هذه الرواية أو تلك وطبعها وتوزيعها في شتى أنحاء الوطن العربي.

وكلّ أولئك تغيب عنهم بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها:

أوّلا، لو عدنا إلى أسماء المتوَّجين وانتمائهم الجغرافي منذ بعث هذه الجائزة العالمية، لألفينا أن الفائز النمطي يتميز في الغالب بالملامح التالية: هو ذكر، غربي، أوروبي في الغالب، مغمور نسبيا، يكتب بإحدى اللغات الأجنبية التي يحذقها أعضاء اللجنة أو المترجمة إليها، وليس من كتاب البيست سيلر، ولا الخيال العلمي أو الجنس البوليسي وما شابه.

فقد فاز بها خمسة وتسعون كاتبًا، ثمانون في المئة منهم أوروبيون أو أميركان، وتوّجت حتى اليوم مئة كاتب وكاتبين، مقابل ست عشرة كاتبة، فقط. وبالتالي فالانحياز واضح لا غبار عليه، وليس لكتاب العربية وسواهم من اللغات غير الأوروبية غير نسبة ضئيلة من ذلك الخُمس المتبقي، قد تأتي بها الصدفة، وقد لا تأتي إطلاقا، نظرا إلى اعتماد لجنة نوبل منطقا مزاجيّا لا يمكن التكهن به مسبقا، وكم من كاتب كبير، في الغرب نفسه، تغاضت عنه.

المترجم العربي لا يمكنه أن يلمّ بكل ما ينشر لاسيما أن مرجعه الأساس ما يصدر باللغات الغربية الكبرى

ثانيا، فوجئ الفرنسيون مثلما فوجئنا، واكتشفوا أنهم لم يترجموا لعبدالرزاق قرنح سوى ثلاث روايات هي “الجنة” و”قرب البحر” و”هروب” (وداعًا زنجبار في الترجمة الفرنسية) وقد صدرت كلها عن داري نشر صغيرتين، أعلنت إحداهما إفلاسها؛ وأن النسخ المطبوعة (طبعات محدودة) نفدت، ولم يبق منها سوى نسختين في فرنسا كلّها. وهذا ليس خاصّا بقرنح وحده، بل بكثير من الكتاب الأفارقة الذين يكتبون بغير الفرنسية، وتبقى أعمالهم بعيدة عن متناول القارئ الفرنسي، أو لا تلقى ناشرا أصلا على غرار أعمال نورالدين فرح الأخيرة. فهل أن ذلك دليل على جهل المترجمين أم أن قانون السوق هو الذي يفرض شروطه؟

ثالثا وأخيرا، مع كل فجر طالع تصدر عبر العالم آلاف العناوين، منها الجيّد ومنها المتواضع، منها ما يستحق أن يترجم ومنها لا يستجيب لذائقة هذا الفضاء الثقافي أو ذاك، فما كل ما ينجح في بلد ما يلاقي النجاح نفسه في البلدان الأخرى.

فكيف يمكن للمترجم، مهما اجتهد، أن يلمّ بكل ما ينشر، لاسيما أن مرجعه الأساس هو ما يصدر باللغات الغربية الكبرى، ولاسيما الفرنسية والإنجليزية، وغالبا ما يتخذها وسائط لتعريب ما يكتب باللغات الأخرى. أي أنه في هذه الحالة رهين ما يكتشفه الغرب، فإن غفل المترجم الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني عن أعمال هامّة، ظلّت تلك الأعمال مجهولة لدى المترجم العربي.

ثمّ إن بعض دور النشر لا تتنازل عن حقوق الترجمة إلا لدور عربية كبرى، ولمترجمين ذوي خبرة، فغاليمار وسوي الفرنسيتان مثلا لا تتعاملان مع صغار الناشرين، بل إن بعض الكتاب يشترطون الاطلاع على كتالوغ الدار ونماذج من ترجماتها المنشورة قبل الموافقة.

أي أن العملية ليست بسهولة كتابة تعاليق على فيسبوك لانتقاد الأدب العربي والتشنيع برجاله ونسائه، مبدعين ومترجمين، ولكننا لا نولي ما وراءها أهمية، عن جهل أو تجاهل، لأننا شعوب تعشق جلد الذات، وتجد فيه تسكينا لأوجاعها وتنفيسا عن مكبوتاتها وتعويضا عن خيباتها، وما أكثرها.