مشاهير الكتاب الجزائريين لا يمثلون حقيقة المشهد الأدبي

تتّسم تجربة الروائي الجزائري فيصل الأحمر بالتنوع في الكتابة والغزارة في الإنتاج، وهو من الأوائل الذين كتبوا في أدب الخيال العلمي وأصدر أعمالا في هذا الشأن، وفي هذا اللقاء مع “العرب”، نتحدث إلى الكاتب حول هذه التجربة، متطرقين إلى عدد من القضايا الثقافية والإبداعية.

الروائي فيصل الأحمر من مواليد الشرق الجزائري، دكتور في النقد المعاصر، يشغل حاليا وظيفة أستاذ محاضر، وقد تنوعت أعماله الأدبية بين الشعر والنقد والرواية وكذا الدراسات والترجمات، ولكن يبقى إسهامه الأهم في مجال أدب الخيال العلمي.

وقد طرق الروائي فيصل الأحمر باب تجربة نادرة عربيا وجزائريا من خلال كتابة رواية الخيال العلمي، وهو تقريبا أول من اتجه نحو هذا النوع من الأدب في الجزائر، مغامرة يقول عنها في هذا الحوار مع “العرب”، إنها “نمط كتابي خاص جدا. موقعه في الأدب العالمي يطرح علينا نحن العرب أسئلة كثيرة حول سبب ندرته عندنا”.

خارطة أدبية

يرى الأحمر أن السبب الحقيقي في ندرة أدب الخيال العلمي عربيا يتمثل في الصلة الإشكالية التي تشكلت عبر الزمن بيننا وبين هذا الجنس الأدبي.

ويوضح قائلا “الغالب عندي هو أن السبب ثقافي وسياسي، فالخيال العلمي أدب افتراضي أي نظري، دوره الأساسي هندسة المستقبل ورسم معالم الزمن الآتي. وبهذا فهو أدب إنسان قوي متحكم في الواقع. ونحن نجد الأنظمة السياسية التي ظلت مهيمنة على العرب منذ الفترة الاستعمارية والمستمرة منذ تلك الفترة أنظمة تنظر إلى العربي كفرد مسلوب الإرادة، ولا تشجع مبدأ التفكير والتحليل الفلسفي للأشياء التي يمكنها رسم معالم أخرى للحياة، وهو مبدأ تحاربه هذه الأنظمة دينيا بخلفية الكفر والتجديف والزندقة العقلية. لهذا يتطور عندنا الأدب الرومانسي كثيرا، فهو أدب الإنسان المغلوب على أمره، مسلوب الإرادة”.

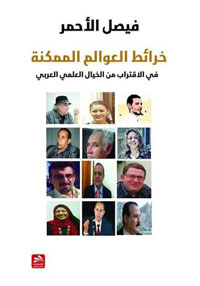

يرسم فيصل الأحمر لهذا النوع من الأدب في العالم العربي خارطة مركبة، حيث يعتقد أن هناك كمّا لا يستهان به من الأعمال التي يمكننا أن نستشفّ منها ملمحا معينا له. فالكثير من النصوص والدراسات وشهادات من دخلوا هذا الفضاء، وهي موثقة في كتاب له صدر عن دار فضاءات الأردنية سنة 2018 بعنوان “خرائط العوالم الممكنة”، دخلوه مشبعين بالولع والحماس والأفكار، وخلص إلى أن الكاتب العربي طوع جنون الخيال العلمي لمتطلبات الذوق العربي، والثقافة العربية، والبعد الجمالي المتماشي مع مخرجات الثقافة والتاريخ العربيّين الإسلاميين، وفي هذا تصرف حميد يدل على عبقرية معينة، كما يقول.

ويستدرك الروائي “إلا أن هذا الحماس يقل عندما ترى الكثير من الكتاب ما زالوا يواصلون الكتابة على كثير من الثيمات وكثير من القوالب المكررة، وهو برأيي كارثة ثقافية، ويدل على شيء واحد. إنه يدل على تكلس في الذوق، وترهل في القدرات العقلية. كما يدل على ميل المثقفين صوب دعم هندسة مجتمعية ماضوية بشكل ما، ودعم عقل ستاتيكي لا يشعر بجدوى القلق، وترسيخ أشكال بالية نعلم أنها بالية ونسمح لها مع ذلك بالاستمرار على حالها”.

لا تخرج الكتابة عند الروائي فيصل الأحمر عن ثلاثة مواضيع يقول إنها “أحد ثلاثة أشياء متكررة دون ملل؛ هي توثيق لحيوات ووقائع أو مشاعر كان الكاتب شاهدا عليها يخشى عليها من الضياع على أديم الزمن، أو هي تأمّل فلسفي في الحياة يهدف إلى البت في المتشابهات والمتداخلات أو مراجعة بعض المسلمات، أو هي محاولة لوضع كلمات على أشياء حميمية جدا تستعصي على القول”.

ويتابع “الكاتب الأول مدوّن اجتماعي والثاني مفكر والثالث شاعر يهدف إلى فتح النوافذ الداخلية وإفشاء الأسرار الجميلة التي تختفي داخل علب وجودنا المتناهي في السرية. وأنا أميل إلى الدورين الثاني والثالث، وأحد المشاكل الكبرى التي أعاني منها هي إيجاد منتصف الطريق بين التأمل الفلسفي وبين النزعة التسجيلية التي تنقل الأحداث والوقائع.. بحثا عن كتابة حية متفاعلة مع المحيط بحساسية عالية ولكنها كتابة فلسفية تدعونا للتفكير في الإنسان وفي الزمن. وأعتقد أنني في روايتَيّ الأخيرتين ‘حالة حب‘ و‘النوافذ الداخلية‘ تحديدا قد اهتديت إلى منتصف الطريق بين الهاجسين”.

المشهد الجزائري

يعترف الروائي فيصل الأحمر أن المشهد الثقافي الجزائري ثري وغني ويقول إنه “شديد التنوع، وربما يكون أكثر حيوية مما هو عليه في كثير من البلدان العربية، والغالب عندي كتفسير لهذا الأمر هو الانتعاش السياسي الذي شهدته الجزائر -لقاء ضريبة باهظة جدا-، بدءا من عام الحراك العربي الأول 1988.. والثراء يأتي أولا من أن البلاد تعرف تقاليد كتابية تتوزع على لغتين واسعتي التداول: العربية ثم الفرنسية، تضاف إليهما الكتابة محدودة التداول -والتي لا تقل أهمية عن الأوليين من الناحية الثقافية- باللغة الأمازيغية”.

ومع كل هذا يرى الأحمر أن الأدب الجزائري يعاني من “سوء قراءة للنصوص، نوع من الدعاية الغائبة للكتاب الجدد في ما عدا نصف دزينة من المشاهير الذين لم يعودوا يمثلون شيئا ولا أحد عدا أنفسهم. ورغم أن المشهد شديد الحركة، كثير الوعود، فإن الواقع الثقافي معتمل ولا ندري جيدا ماذا ولا كيف ستكون مخرجاته. علينا أن نمنح المسيرة الوقت قبل أن نعاين النتائج”.

وبحسب رأيه كانت أهم الإضافات الأساسية التي ساهمت بها للثقافة الجزائرية في الثقافة العربية هي “موقع المرأة في المجتمع؛ بعيدا عن النموذج اللبناني الذي بدا دوما صعب التصدير إلى باقي البلدان العربية، والواقع أن النموذج الجزائري قد أتى أكله باكرا من خلال ظواهر كديمقراطية التعاطي السياسي، ونشر ثقافة التحزب، ودخول العامة في الاهتمام بالسياسة، وخاصة الإدراج الفعلي والكمي للمرأة في الميدانين السياسي والإداري، كما أن المرأة الجزائرية دخلت الميدان الفكري والثقافي بأعداد هائلة أيضا، وقد يكون الانتعاش الكبير للجوار بين اللغتين الفرنسية والعربية لدينا سببا في هذا الأمر. إذ قلّما نجد في بلاد عربية مناضلة نسائية عتيدة تتحول إلى المعارضة السياسية ثم تدخل حكومة البلد كوزيرة للثقافة، كما حدث في الجزائر.. والأمثلة الجزائرية على الدخول الفعلي للمرأة في النمذجة الثقافية وفي الهندسة المجتمعية كثيرة”.

وعن أدوار النقد التي يمكن أن يلعبها في مواكبة مسارات الإبداع يقول فيصل الأحمر “إن مسارات النقد هي مسارات الإبداع أو مسارات الكتابة ومسارات هذه الأخيرة تتبع بالضرورة مسارات الحياة. فليس عبثا أن النقد وجد نفسه مولعا بالظواهر الاجتماعية منذ نصف قرن أو أكثر قليلا، ثم وجد نفسه يميل ميلا بنيويا من ثلاثين سنة.. فقد كان المجتمع العربي ونصوصه في مسيرة البحث عن تمثيلات جديدة للشيء الذي كان بصدد البحث عن مكان له على أديم الحياة غداة الحركات التحررية من الاستعمار: المجتمع. وقد استفرغت النصوص طاقة تأملية واسعة لأجل رسم ملامح مجتمع جديد في المرحلة الأولى، وقد وجد نفسه في المرحلة الموسومة بالبنيوية بصدد البحث عن فهم عميق للظواهر الحياتية/ النصية وهذا ما يتماشى تماما مع المزاج البنيوي”.

وما يحدث، يقول الكاتب أن “النقد يجد نفسه عموما حبيس أحكام سابقة تتعامل مع نصوص اليوم وهي في جوهرها موجهة لقارئ يأتي غدا. النقد الذي كان في جوهره معرفة مشكّلة حول النصوص صار معرفة غير قادرة على أخذ المسافة الكافية لإصدار الأحكام حول النصوص، هذا هو سبب لجوء الجامعيين عندنا في الجزائر -وأشعر أن جميع بلدان العرب تعرف الظاهرة نفسها- إلى الدراسات التي ترتكز على نصوص قديمة مرسمة، متجنبا جديد الساحة الأدبية إلا في ما ندر من الحالات، فيما نلاحظ لجوء النقد الصحافي بحيويته الكبيرة وسرعة أدائه وتداوله الشعبي الواسع إلى عمل اللوبيات والجماعات الضاغطة، إلى الكتابة في إطار مقيت من الشللية واشتغال العصب وحتى الاصطفافات الأيديولوجية، مع استثناء القلة الجادة من نقاد الصحافة المعول عليهم، أما الأعداد الكبيرة فهي لأشباه نقاد بلا ثقافة ولا قدرة على الحكم؛ وهؤلاء يرمون بعمل التحرير الأدبي والثقافي النبيل إلى عمل الإخبار والتغطية وهو ما لا يعول عليه خارج دائرة الدعاية“.