ما جدوى أن تكون قارئا اليوم

تعددت التعريفات للإنسان وما يميزه عن بقية الكائنات التي تشاطره الوجود على هذا الكوكب. إذ عرف بأنه كائن اجتماعي أو مخلوق ناطق أو موجود ينفرد بالقدرة على التفكير. ومن نافلة القول بأن الجدل لا يزال قائما بشأن الأسبقية بين التمكن من التفكير والقدرة على بناء اللغة. فهذا قد لا يضيف كثيرا ولا يجلي لبسا في البحث عن جدوى القراءة والعوامل المؤثرة في اكتشاف عالم داخل العالم.

يولد الإنسان مطبوعا على حب اللعبة وعنده استعداد جيني للمحاكاة والتعبير عن رغباته، لكنه لا يولد قارئا كما يقول سارتر، ولا مجبولا على الشغف بالكتب. ويمكنه الاستمرار في الحياة ويتواصل مع محيطه دون أن يقرأ، ما يعني أن القراءة صفة يتم اكتسابها وهذا ما يخلص إليه الباحث من خلال متابعة ما تناوله المشاؤون في غابة المكتبات ضمن أعمالهم السيرية.

ربما الأديب الإيرلندي جورج برنادشو هو الاستثناء الوحيد في هذا السياق، إذ يقول صاحب “بجاماليون” إنه ولد قارئا، ولا يذكر زمنا يكون فيه أميا. وإذا لم يؤخذ كلام برنادشو حرفيا سيفهم مما يقوله التأكيد على ولائه للقراءة من بداياته المبكرة.

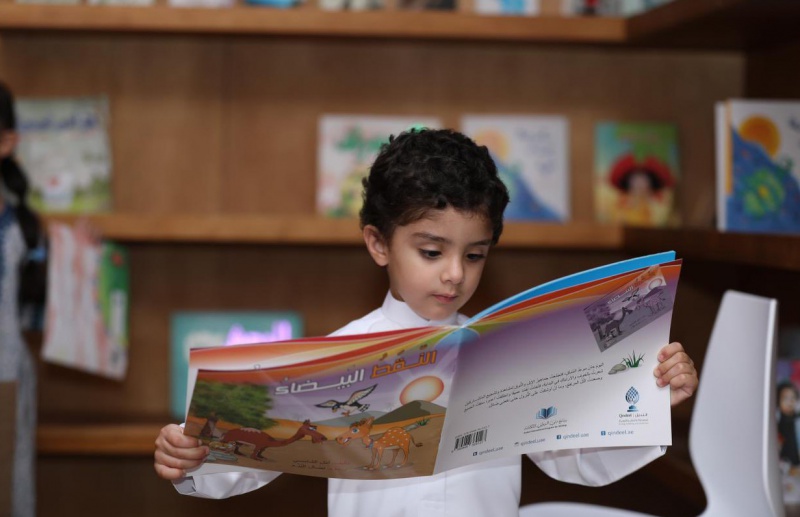

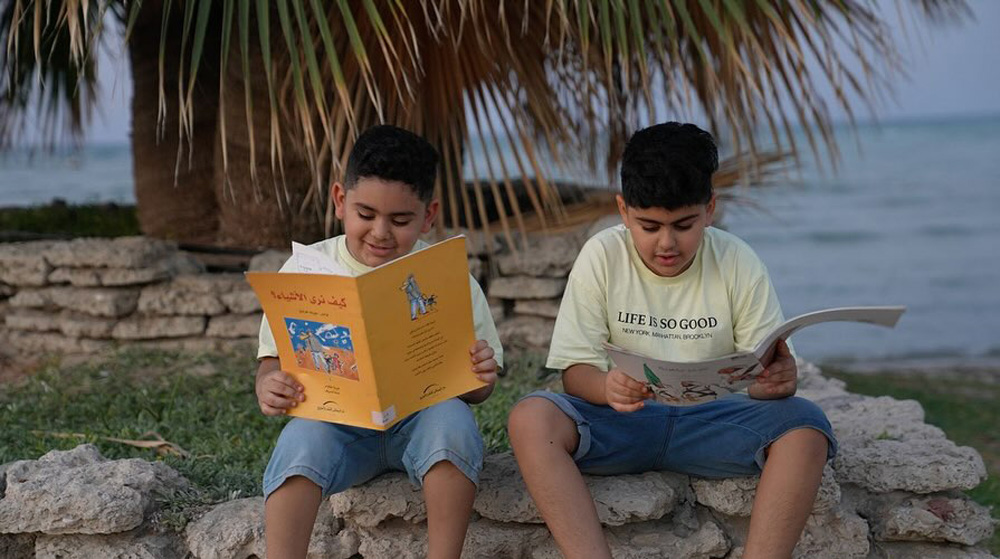

قبل الحديث عن جدوى أن تكون قارئا وذكر الشواهد على دور هذا النشاط العقلي في تحسين جودة حياة الفرد وتحقيق الاستقلالية في التفكير بعيدا عن التبعية للتقليد أو للموجات المخدرة للوعي، لا بد من الإدراك للعوامل التي تلعب دورا في الانفتاح على عالم الكتب، لأنه ليس من المنطق التوقع بأن الاهتمام بالقراءة والكتب يكون بالمستوى نفسه لدى الجميع. لذا من الضروري تحديد ما يجعل من القراءة عرفا بالنسبة إلى البعض، بينما لا يبدو بأن الأمر بذات الوزن من الأهمية لدى غيرهم.

دور البيئة

من الضروري تحديد ما يجعل من القراءة عرفا بالنسبة إلى البعض، بينما لا يبدو الأمر بذات الأهمية لغيرهم

من البداهات التي قد لا تتطلب التذكير بها أن البيئة تأتي في طليعة الأسباب التي تلقي بظلالها على طبيعة الفرد وتكوين شخصيته وما يراه أثيرا في برنامجه اليومي. فمعضم الشخصيات التي سرد نعيم بن محمد الفارسي جانبا من سيرتهم المعرفية في كتابه “القراءة صنعة العظماء” كان للبيئة دور في انكبابهم على الكتب. فقد بدأ سارتر رحلته مع القراءة من مكتبة جده فهو يطلب الإذن من أمه لقراءة مدام بوفاري فتسأله إن قرأت هذا النوع من الكتب وأنت عمرك تسع سنوات ماذا تقرأ عندما تكبر؟ وما من سارتر الطفل إلا أن أجاب سوف أعيشه.

هل صاحب “الدوامة” قد عاش فعلا حياة مطابقة لقراءاته؟ كذلك الأمر لدى صديقته سيمون دو بوفوار، يشير محمد بن نعيم إلى أنها كانت متأثرة بوالدها الذي دأب على قراءة الكتب ومناقشتها، ويعترف بورخيس بأنه قد اكتشف قوة الشعر من خلال والده لافتا إلى أن نشأته الحقيقية كانت في المكتبة إذ أدرك بأن العيش بين الكتب هو قدره. ووجد مربي الأجيال سلامة موسى الطريق إلى عالم القراءة بفضل ابن خالته ميخائيل كما أن طبعه الشخصي الذي كان يميل إلى الانطواء رمى به نحو ملعب القراءة والكتب.

ولا يخرج مصطفى صادق الرافعي عن هذه القاعدة إذ ترك مؤلف “وحي القلم” الدراسة النظامية وشرع في قراءة ما تضمه مكتبة والده من العناوين. وينتفح عقل آنيشتاين أكثر على الأسئلة الكبرى عندما يتصفح “نقد العقل الخالص” فهذا الكتاب يتلقاه هدية من عمه، ويشير الفيلسوف الفرنسي المعاصر آلان باديو إلى أنه لم يتوقع بأن يكون فيلسوفا بل راوده حلم النجومية في السينما لكن عثوره على كتاب جان بول سارتر “نظرية الانفعالات” في مكتبة أمه يضعه أمام قدر آخر.

إلى الآن يدور الحديث عن البيئة الصغيرة وحول الأسرة بالدرجة الأولى ولكن ماذا عن البيئة المجتمعية؟ كما أن هناك تفاوتا بين الأفراد في الاهتمام بالقراءة يوجد أيضا تباين بين المجتمعات في مستوى التثقيف بالقراءة، ما يجدر بالذكر هنا أن غابريال غارسيا ماركيز قد لاحظ في رحلته إلى بلدان أوروبا الشرقية أن المواطن البولندي لا يفارقه الكتاب وهو ينتظر في الطابور أو في محطة الحافلات، وعلى الرغم من سوء الأحوال المعيشية والتحديات الناجمة من الحرب العالمية الثانية التي كان يعاني منها الشعب البولندي، لكن وقتهم اتسع للكتب أكثر من أي شيء آخر.

قد يكون رصد أسباب هذا الاختلاف من وظيفة المهتمين بعلم الاجتماع، وهم أدرى بطبائع الشعوب. لكن لا يصعب على منْ ينقب في سيرة القراء النابغين وجهابذة الفكر فهم العلاقة بين الزمن الذي عاصره هؤلاء وبين أولوية الكتاب في حياتهم، الأمر الذي تستشفه في فصول كتاب “القراءة صنعة العظماء”.

يولد الإنسان مطبوعا على حب اللعبة وعنده استعداد جيني للمحاكاة والتعبير عن رغباته، لكنه لا يولد قارئا كما يقول سارتر

يقول الكاتب والطبيب المصري نجيب كيلاني إن من روافد تكوينه الفكري كانت المجلات والدوريات الثقافية، هذا إضافة إلى سلسلة الكتب الصادرة ضمن مبادرات ثقافية منها سلسلة “اقرأ” و”كتب للجميع” و”قصص للجميع” و”كتابي” و”كتاب الهلال”. كما لا يمكن التغافل عن دور المكتبات العامة التي تم إنشاؤها في نشر ثقافة القراءة.

وقد غرق الكاتب المصري المعروف مصطفى محمود في مكتبة البلدية بطنطا. أكثر من ذلك فإن جل الملهمين في الأزمنة السابقة كانوا من الأسماء البارزة في مجال الثقافة والاجتهاد الفكري، فقد استوحى أنور السادات من سيرة الشيخ محمد عبده آلية تعليم اللغة الأجنبية. ومضى على غراره في قراءة الرواية باللغة الألمانية. وعندما يسافر الكاتب رجاء النقاش إلى القاهرة لاستكمال تعليمه الجامعي لم يشغله ما هو بانتظاره من الدراسة والانخراط في حياة العاصمة والافتتان بمغرياتها، بقدر ما اهتم بالتعرف على الأدباء الذين كان مدمنا على قراءة أعمالهم.

أما جابر عصفور فكان العميد العربي مثله الأعلى وهو يقول في سيرته “زمن جميل مضى” بأنه قد وعد والده بأنْ يقتدي بصاحب “الأيام” في دراسته واهتمامه بالمعرفة. إلى جانب تلك الأسباب المشار إليها سلفا فإن المزاج الشخصي يلعب دورا في خيارات الفرد بما فيها القراءة، فالطابع الانطوائي يقود الأديبة التركية إليف شافاك إلى عالم القراءة، وبالتالي تعوض انقطاعها عن أقرانها الأطفال بمصاحبة الكتب. وعليه فإن القراءة الحرة بخلاف القراءات التي يتطلبها الغرض الوظيفي لا تنشد هدفا مسبقا ولا غاية محددة.

ومن الملاحظ أن معظم الشخصيات التي تتوارد أسماؤها في “القراءة صنعة العظماء” لم تحتف بهم المدرسة، وليست الأكاديميات حاضنة لمآثرهم المعرفية والأدبية. الأمر الذي يحيل إلى ما قاله الروائي الياباني هاروكي موراكامي في كتابه “ما أتحدث عنه حين أتحدث عن الجري” بأن أهم الأمور التي نتعلمها في المدارس أننا لا نتعلم الأمور المهمة.

لا شك أن فعل القراءة يطلق سلسلة من الأسئلة عن جدوى مصاحبة الكتب والوقت الذي يمضيه المرء بجوار المكتبة وتراكم محتوياتها إلى أن تتمدد على مساحات أوسع. ما يجب أن يقرأ؟ وما يمكن أن يقرأ؟ هل من الضروري قراءة كل ما هو بالمتناول من الإصدارات؟ ماذا عن محدودية الزمن وما تأمل أن تجد له متسعا لقراءته؟ بالتأكيد أن الأهم من بين كل ما يلاحق القارئ هو السؤال بشأن جدوى ما ينهمك عليه.

شأن شخصي

لا تختلف القراءة عن سائر النشاطات التي تستهوي الإنسان. ربما يمارس المرء الرياضة في بداياته للتسلية ومن ثم يكون محترفا أو تعجبه لعبة الألوان وإعادة تشكيل الواقع برسوماته البسيطة، قبل أن يتوهج نبوغه الفني، كذلك الأمر في مجال القراءة لا يكون الموضوع أكثر من شأن شخصي قد يتوسل القارئ من الكتب ملاذا أو مهربا من الملل.

عندما أراد كولن ويلسون نشر كتابه الأول “اللامنتمي” سأله الناشر فيكتور غولانز مستغربا كيف يمكن لإنسان على الأرض أن يقرأ كل تلك الكتب؟ فأجاب ويلسون بعفوية بليغة هو الضجر يا صديقي. إذن بخلاف ما يوحي به عنوان مؤلف نعيم بن محمد الفارسي أن ما يحدو بالإنسان نحو غابة الكتب ليس البحث عن العظمة أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية أو ما هو المتعارف عليه حديثا بالمؤثر. في الحقيقة إن القراءة منزهة من كل هذه الغايات. حتى لو نبغ قارئ وأصبح أديبا كبيرا وطبقت شهرته الآفاق في الحقيقة إن الأضواء لا تبدل مزاجه ولا يستهلك وقته بالتسابق على المواقع الساحبة للضوء.

يقول بورخيس “أنا لا آخذ نفسي على محمل الجد على عكس ما يقوم به الناس”، ومن المفارقات اللافتة للنظر في عصرنا أن بموازاة العناوين التي تصدر عن أهمية القراءة وتقريظها وما تقام من الفعاليات في إطار حملة التوعية بقيمة الكتب هناك باستمرار كلام يستنكر العزوف عن الكتب وكساد سوقها. وليس في هذه المعادلة أي أحجية لأن الكثير من المبادرات التي تطلق صحيح أن لها غطاء ثقافيا ومعرفيا، ولكن في الحقيقة تصب مفاعيلها في خدمة دورة العلاقات وتجديد الولاءات والتسويق للأسماء. إلى هنا قد يتدخل صوت مبديا تبرمه من إرجاء الإجابة على السؤال الجوهري حول جدوى القراءة.

لعل ما تقوله الكاتبة دونالين ميلر بأن القراءة تجبرك على أن تكون هادئا في عالم لم يعدْ يسمح بذلك من أفضل ما يكسبك التأنس بالكتب، كذلك يرى الجاحظ أن من فوائد القراءة هي إضافة عقل غيرك إلى عقلك. كما أن متابعة السير في هذا الممر المعرفي تبعد عن العقل شبح التجمد، لا يكون شكل التفكير مع القراءة نمطيا لأن التأطير لايوافق التجدد في الرؤية والتأمل في عالم تمثله أفكار وآراء متباينة. بالطبع أن هذا المسلك يزيدنا ريبة بما هو سائد ومتداول.

ضفْ إلى ما سبق فإن القراءة آلية لاكتساب دراية التحليل وعدم الانجرار مع الأوساط التي تسود فيها الفوضى، إذ يتخذ العقل المدجج بالمعرفة مسافة من الأحداث ولا يرسل الكلام على عواهنه. يتدخل الصوت من جديد متسائلا ماذا عن انفعالات متسارعة لمعشر المثقفين وهم في كل واد يهيمون ألا تعتبرهم أربابا للكتب؟ في الواقع أن من يسن القواعد في الحقل المعرفي هم الأقلية وليس الجموع الذين يقفون عند القشور دون الجوهر. لذا فإن الفئة الثقافية لا يقاس عليها ولا تصلح أن تكون أنموذجا.