ماذا تبقى من الشعر في المسرح؟

ارتبط المسرح بالشعر منذ بداياته في الحضارات الشرقية والغربية، وكان الشعراء يتحكمون في معظم عناصره الأدبية والفنية، يكتبون نصوصه، ويتولون عملية إعدادها وتفسيرها وتهيئة مستلزماتها لتقديمها مجسدة على المسرح، لكن مع ظهور الحداثة تراجع الشعر في المسرح إلى أن اختفى تقريبا، وهو ما يرفضه الكثير من الشعراء والمسرحيين محاولين إحياء العلاقة بين الشعر والمسرح.

العلاقة بين المسرح والشعر ليست فقط كتابية، ففي العصر الإغريقي كان الشعراء يرشدون الممثلين إلى أسلوب أدائهم، ويرسمون حركة الجوقة وإيقاعها، ويعلّمون الراقصين الرقصات الانفرادية والجماعية.

وعُرف عن أسخيلوس أنه كان من أبرع من جسدوا نصوصهم على المسرح، استنادا إلى ملاحظاته الدقيقة الواردة في نصوصه، والتي هي أقرب ما تكون إلى ملاحظات المخرج والمؤلف الموسيقي معا. لذلك جاء أول كتاب تنظيري لفن الدراما للفيلسوف اليوناني أرسطو بعنوان “الشعرية” أو “فن الشعر”، كما تُرجم إلى العربية.

الشعراء مخرجون

يقول الشاعر والكاتب المسرحي الفرنسي جان كوكتو إن المسرح والشعر حصانان من دم جنيّة… كان الشعر وكان المسرح توأم التحول الذي أنجز ابتعاده العبقري عن الأنماط الأولى، والبحث عن تسمية للأشياء ومن ثم اكتشاف الذات. وعبر الطقس ارتجلت الآلهة والمخاوف والشهوات، واستعارت عبورا من ليل الكهف إلى فضاء له قدرة التجسّد، واهتدت إلى الشعر لتبقى، أو اهتدى إليها الشعر لينقلها إلى فضاء يجعلها حاضرة فكان المسرح.

مع ثورة الحداثة وتنامي الواقعية في الأدب الغربي، تحرر المسرح من الشعر وصار الأسلوب النثري هو الطاغي

إن لحظة التقاء الشعر مع المسرح لحظة خاصة يتخلى فيها كل منهما عن بعض سماته ليتجاوزا حدودهما الموروثة في التعريف، فيتخلى النص الدرامي عن كثافته وانشغاله بالخارج، متيحا للأوهام والتخيلات مغادرة ظلامها إلى نهار النصّ الحافل بالرعب والحياة، مستعيرا أوهاما لها قوّة التجسيد، وواقعا جديدا مليئا بالشراسة والمفاجآت المستعارة من الشعر.

ويمكن الاستنتاج من الملاحظات الإخراجية التي تتضمنها بعض نصوص شكسبير، أنه كان يقوم بدور المخرج في فرقته، فهو الذي كان ينظم العرض، ويقود الممثلين ويوجههم لتجسيد أدوارهم. ومن أبرز تلك الملاحظات ما يرد في حوار لهاملت يوجه فيه فرقة الممثلين الجوالة، التي يستعين بها لتقديم أفكاره في قصر عمه وزوج أمه الملك كلوديوس، وتوضيح شكوكه في مقتل أبيه على يده.

وكان موليير يلعب في فرنسا الدور نفسه الذي لعبه شكسبير في إنجلترا، من حيث التفكير والتنظيم وقيادة الفريق المسرحي. ويبدو ذلك جليا في أحد نصوصه المسرحية، التي يوجه فيها إحدى الممثلات، ويحلل لها الدور، ويشرح بعض الجوانب التقنية في التمثيل.

لكن مع ثورة الحداثة، وتنامي الواقعية في الأدب الغربي تحرر المسرح من الشعر، وصار الأسلوب النثري هو الأسلوب الطاغي على الدراما المسرحية.

وقد دافع هنريك إبسن عن التحول إلى النثر بأنه نابع من الواقع. وذهب كتّاب آخرون إلى أن أسلوب الشعر في المسرح أصبح يقف عاجزا عن الاستجابة لمشكلات الواقع الجديد الذي أنتجته البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرأسمالية. إلا أن ذلك لم يحل دون توجه بعض الشعراء إلى كتابة النصوص المسرحية شعرا حتى في القرن العشرين، مثل إليوت، ييتس، سين أوكسي، لوركا وبول كلوديل.

مسرح شعري عربي

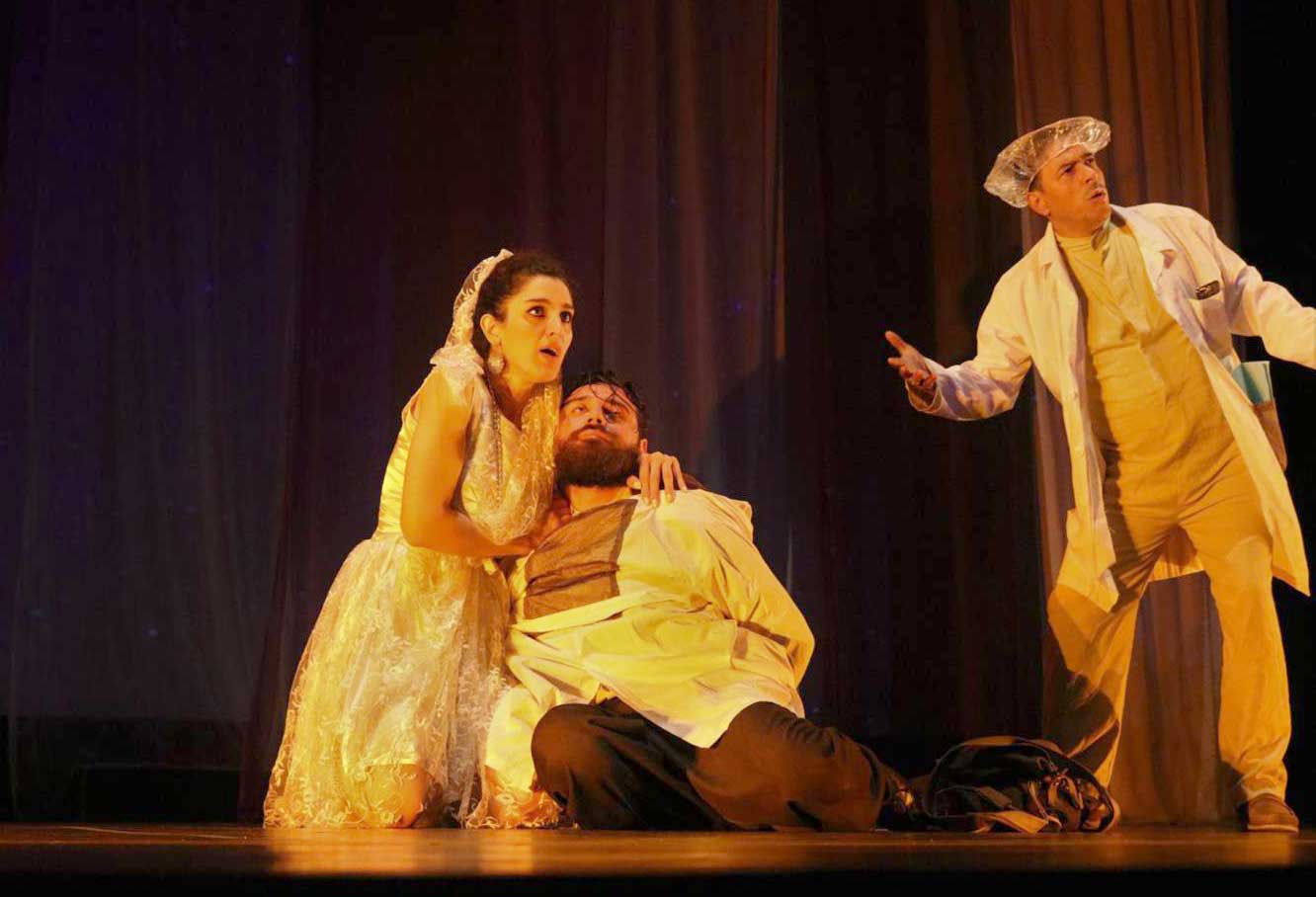

المسرح العربي أيضا بدأ مسرحا شعريا، فمسرحية مارون النقاش الأولى “البخيل”، التي عرضها في بيته ببيروت عام 1847، كانت شعرية موزونة ومغناة من أولها إلى آخرها، والنثر فيها محدود جدا، أي أنها ذات طابع أوبرالي استعار لها ألحانا معروفة، ولا علاقة لها بمسرحية “البخيل” لموليير إلا في الاسم.

ثم قل دور الشعر في مسرحيتيه التاليتين “أبوالحسن المغفل” و”الحسود السليط”، وغلب عليهما النثر المسجوع. ولم يغب الشعر عن مسرحيات أبي خليل القباني، التي استمد معظمها من التراث الشعبي، بل كان جزءا أساسيا فيها يُؤدى غناء.

ويسجل بعض دارسي المسرح أن أول مسرحية عربية شعرية هي “المروءة والوفاء” للشاعر اللبناني خليل اليازجي يعود تاريخها إلى عام 1876، وذلك لكونها عملا شعريا متكاملا استغنى في حواراتها عن النثر استغناء تاما، وحملت بذور العناصر الأولى للشكل المسرحي الشعبي العربي.

محاولة إعادة الاعتبار للمسرح معا وفق رؤية جديدة

وقدم اليازجي بعدها بسنة مسرحية شعرية ثانية عنوانها “الحسناء وكيد النساء”. وكتب بعده شعراء آخرون مسرحيات شعرية تاريخية واجتماعية لكتّاب لبنانيين ومصريين وعراقيين وسوريين وفلسطينيين، منهم نقولا فياض، حنا حبش، الخوري بطرس المكرزل “أستير”، قيصر المعلوف، عبدالله البستاني، أمين ظاهر خيرالله، يوحنا حداد، يوحنا البشعلاني، حنا طنوس، رشيد عطية، عبدالحميد الراضي وغيرهم.

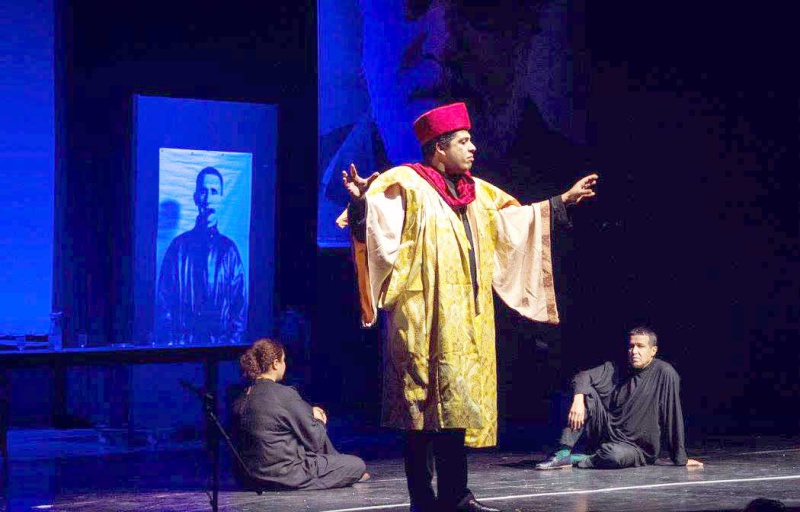

أما أحمد شوقي فهو المؤسس الحقيقي للمسرح الشعري العربي، وذلك بمسرحياته “علي بك الكبير”، “مصرع كليوباترا”، “مجنون ليلى”، “قمبيز”، “عنترة”، “البخيلة” و”الست هدى”. وتبعه شعراء من مصر والجزائر والعراق مثل عزيز أباظة، أحمد زكي أبوشادي، علي أحمد باكثير، عبدالرحمن الشرقاوي، صلاح عبدالصبور، عدنان مردم بك، محمد العيد آل خليفة، محمد البشير الإبراهيم، خالد الشواف وغيرهم.

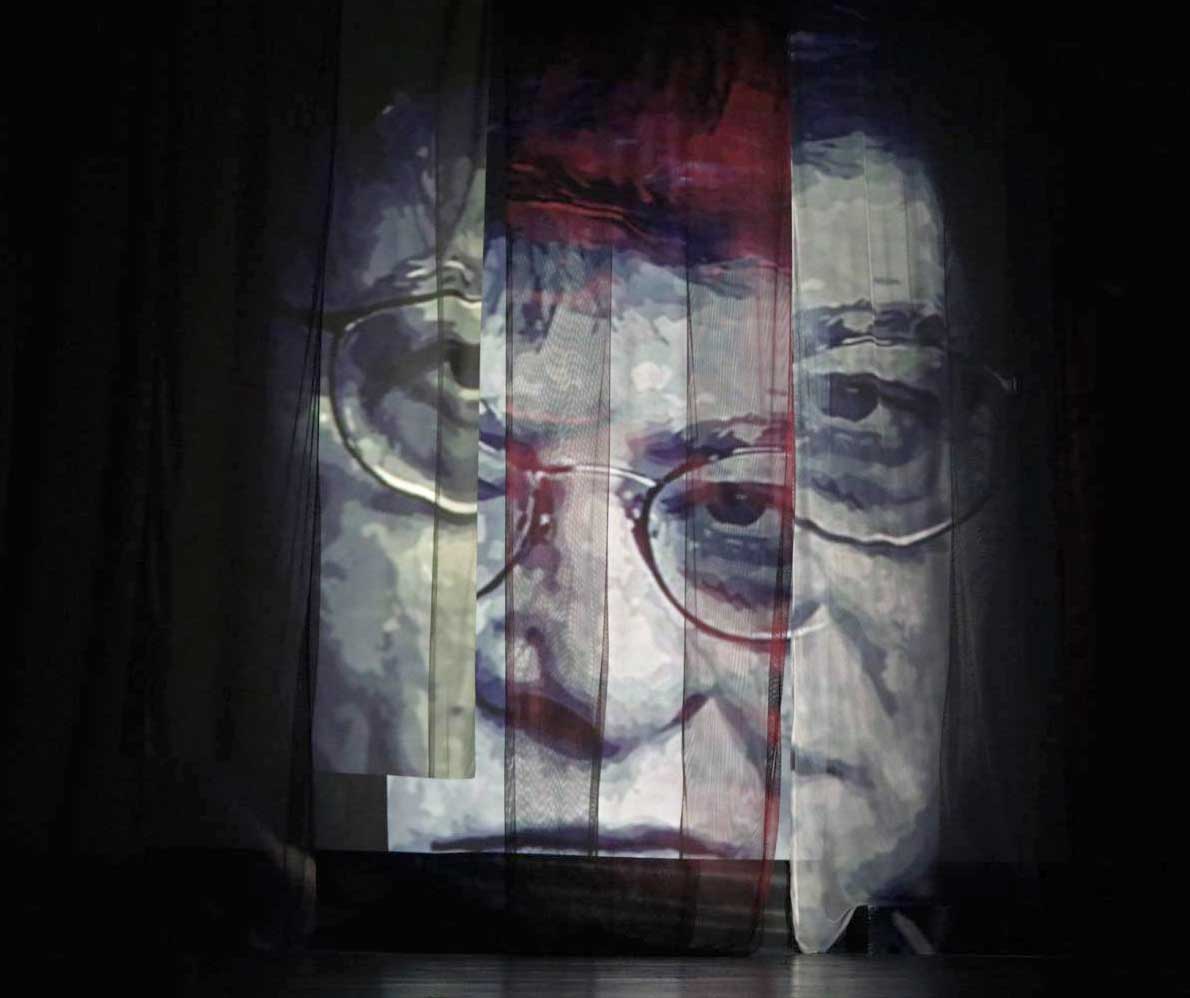

وإذا كان عدد من الشعراء العرب قد كتبوا المسرحية الشعرية في النصف الثاني من القرن العشرين، مثل معين بسيسو، خالد محيي الدين البرادعي، معد الجبوري، خزعل الماجدي، مهدي بندق، فاروق جويدة، مصطفى عبدالغني، فإن المسرح الشعري العربي منذ بدء الألفية الثالثة أصبح ضنينا في العطاء أو نادرا أو يكاد يكون اختفى. وهذا ما دفع الشاعر والكاتب المسرحي العراقي خزعل الماجدي إلى محاولة إعادة الاعتبار له وللمسرح معا وفق رؤية جديدة، وفهم مغاير لحضور الشعر في المسرح ليس في النص المكتوب فقط، بل في جميع عناصر الفن المسرحي (الممثل، العرض، الإخراج، السينوغرافيا والفونوغرافيا)، انطلاقا من قناعته بأن الشعر في المسرح غرق في شكليات النظم الشعري من قافية وبلاغة وأوزان واستعارات وغيرها، وترك روح الشعر التي كان يجب أن تحفّز المسرح كله.

وقد جاءت هذه المحاولة في بيان أطلق عليه الماجدي “بيان المسرح المفتوح”، مع نماذج نصوص مسرحية خاصة به، يهدف إلى إقامة علاقة وثيقة بين الشعر والمسرح، إذ يعدّ اللقاء بينهما اليوم، في رأيه، ضروريا ومهما يقوم على ندية متبادلة وخصوبة، وعلى شوق عميق من أجل أن يزدادا غنى وثروة، وعلى عمق خصيب يكون فيه الشعر مثل الروح الكهربية التي تحفّز وتنشّط المسرح، وتبث روحا جديدة فيه، مثلما تكون شحنة المسرح عاملا على تخليص الشعر من سكونه وأحاديته وركون أدواته.

يقترح الماجدي في بيانه شعرية مسرحية جديدة تتخطى مثالب التجارب التي عرفناها، وتحاول أن تقدم للمسرحيين والشعراء، بشكل خاص، تصورا جديدا للمسرح الشعري الذي يجب أن يكون عليه الشعر الحديث في المسرح الحديث، وفي مرحلة ما بعد الحداثة التي نعيشها اليوم.

وإجمالا يرى أن شعرية المسرح ليس في النص الشعري المسرحي، بل في أكثر من اتجاه، وهي من حيث الطبقات ستكون في المستوى الصوتي عبر فونوغرافيا شعرية مدروسة، وفي المستوى الدلالي عبر سينوغرافيا شعرية مدروسة توفر المعنى العميق للعمل. وأن اتحاد وتخاصب هذه المستويات الثلاثة هو الذي يقدم لنا ذلك الهارموني الوجودي العميق في الشعري والدرامي والحياتي، والذي سيشيع جوا إبداعيا عميقا ينقل المتلقي إلى حالة جديدة من الجمال والوعي والثقافة.

ويخلص الماجدي إلى أن ولادة المسرح الشعري الحديث أصبحت ضرورة أساسية بالمعنى العميق لكلمة شعري في عصرنا المابعدي، فهذا المسرح هو المسرح الحقيقي الذي لا يمكن أن يُصنف كفرع أو تنويع صغير ضمن الأنواع المسرحية، بل هو المسرح ابتداء، لأنه يقف بالضد من كلّ السطحية والعادية التي غمرت المسرح وأغرقته بالأخطاء.