لماذا أنكر بيكاسو تأثره بالفن المستعربي؟

يعد الرسام الإسباني بابلو بيكاسو من أهم فناني الحداثة، معه تغيرت فكرة الجمال وآلية التذوق، وتأسست نزعات فنية جديدة بداية من مدرسته التكعيبية، لكن بعيدا عن أهمية بيكاسو التي لا اختلاف عليها، فقد باتت تشبه المقدسات التي تصل بالبعض إلى حد منع نقدها. لقد تأثر الفنان العالمي بالفن الزنجي الأفريقي وهو ما لم ينكره، لكنه لم يذكر مطلقا تأثره بالفن العربي وطرق زخرفه، خاصة وأن مسقط رأسه مالقة تعج بآثار المعمار العربية التي استلهم منها الفنان.

يشكل كتاب “بيكاسو المالقي: وفن المستعربين الأندلسيين” للشاعر والتشكيلي والباحث العراقي شاكر لعيبي ضوءا عميقا لاستكشاف العلاقة بين الثقافات والفنون بين الشرق والغرب، حيث تقوم فرضيته الأساسية على أن هناك تأثيرات متبادلة، وليس تأثيرا من طرف واحد.

من هذا المنطلق جاء العنوان الفرعي للكتاب “بحث في التثاقف التشكيلي”، حيث يتتبع من خلاله الباحث تأثرات بيكاسو بشكل خاص، وغيره من فناني أوروبا الكبار عامة، بجماليات الفنون الإسلامية على اختلاف أشكالها، التي تركت أثرا عميقا في فن المستعربين، كاشفا عن استلهامات مهمة في سياق تجربته الفنية.

ثلاثة تحفظات

يقدم لعيبي منذ بدء كتابه، الصادر هذه الأيام عن “دار ظلال وخطوط” الأردنية، ثلاثة تحفظات منهجية قبل الخوض في موضوع وصفه بالصعب، يقول “الأول، يتعلق بالقيمة الكبيرة التي صارت ‘شعبية‘ لبيكاسو والتي تجعل العودة إليه، وإعادة قراءته كأنها مساس بسلعة ذات قيمة ثمينة، بل معالجة غير مستحبة لأيقونة تشكيلية ثابتة في القرن العشرين، خاصة إذا طرحت تساؤلات لا تطمئن للأفكار الشائعة. يترافق مع هذا أن حساد بيكاسو كانوا على الدوام من الكثرة بمكان عالميا، وقد ضربوا خبط عشواء أحيانا بسبب الغيرة من تفوقه البلاستيكي وتجدده الدائب وتحولاته المثيرة. وفي هذا الإطار منحتْ شعبية بيكاسو قيمه لجميع الثقافات والشعوب والجماليات التي ما انفكت تفتش فيه عن شيء منها”.

ويضيف “هكذا وجدنا نقادا من أميركا اللاتينية يعزون تفاصيل بعض أعماله إلى منحوتات أميركية لاتينية، وعربا يعتقدون أنه من أصول عربية، وحسب مراجعة حديثة للمصور السينمائي خوسيه لويس ألكاينه في مجلة كامرامان الإسبانية، فإن لقطات الشريط السينمائي ‘وداعا للسلاح‘ للمخرج فرانك بورزيج المأخوذ عن رواية إرنست همنغواي، قد تكون ألهمت بيكاسو لوحة الغورنيكا. وأمثلة كثيرة غير ذلك مما يدل على عالمية وعمق الهموم التي خاض فيها الفنان الإسباني”.

أما التحفظ الثاني كما أورده لعيبي يتعلق بالثقافات والجماليات الهامشية في العالم التي لا مكان تقريبا لها في المراكز الثقافية للسرديات الكبرى أو ماورائيات السرد. وإذا ما قيل إن التاريخ يكتبه المنتصرون، نستطيع القول بنوع من الثقة إن تاريخ الفن يكتبه المنتصرون أيضا. فقد أفاد فنانو السرديات الكبرى دائما من الجماليات الهامشية أو المنسية وفنون الشعوب المسْتعمَرة، وأحيانا نهبوها تماما كم نهبت آثارها، دون أن تمنح تلك الجماليات لوقت طويل إلا مكانة فلكلورية أو فن المواطن الأصلي “الأهلي، ابن البلد”.

ويذكر هنا مربع ماليفليتش المأخوذ من الصوفية الصينية، وتعريف نقطة كاندنيسكي المستلهم حرفيا من الهندسة والرياضيات العربية الإسلامية، وغير ذلك. فقد أفاد الكثير من الفنانين من جهل مواطنيهم بثقافة الآخر وغياب المعنيين بها أنفسهم في لحظة معينة، وهو ما يجعل الأمر قريبا في بعض الحالات من التحايل الثقافي.

أما في حالة بيكاسو فهناك شيء لا هو من هذا ولا من ذاك، لأن وضعه بصفته أندلسيا من مالقة، وقريبا للغاية ليس فقط من فن المستعربين، إنما من الفن الإسلامي في نموذجه الأندلسي، وعدم إشارته إلى ذلك إلا بشكل عابر جدّا، يبدو وكأنه يستهدف طمر إرث ثقافي قديم كان في ما سبق متقدما لكنه صار، في اللحظة التي تألق الفنان بها في القرن العشرين، موسوما بالتخلف والرجعية والموات. وقد كتب بيكاسو تاريخه الفني وفق ما يودّ بصفته منتصرا.

التحفظ الثالث الذي يتقدم به لعيبي في كتابه يتعلق بالوسيلة الموضوعية التي نتجاوز فيها قدر الإمكان مشكلتي القيمة الاستثنائية الشعبية لبيكاسو التي تمنع تقريبا إعادة قراءة بعض أعماله، أو مراجعة بعض فتراته، ثم الكيفية التي تستعاد الثقة فيها أثناء قراءة العناصر التي لا يود بعض الفنانين إظهارها للعلن لسبب من الأسباب. في الحالة الأولى سنضع بيكاسو في مواجهة ماتيس المعترف صراحة بمراعاته، وفي الثانية سنضعه في مواجهة مواطنيه الإسبان الذين اكتشفوا عودته إلى فن المستعربين واستلهامه منه دون أي إشارة دقيقة من طرفه.

ويعترف الباحث أن الأصل الأول الذي استثار هذه الدراسة يقع في أمرين؛ الأساسي منهما: لا يخص بيكاسو مباشرة، وهو تتبع التأثيرات الصوفية والروحانية الشرقية، الإسلامية خاصة لدى فنانين اعترفوا بدرجات متفاوتة بها، مثل ماتيس، كاندينسكي، ماليفيتش وبول كليه ومارك توبي وهنري ميشو، وأحيانا كثيرة مارك روتكو. وكان الموضوع محور محاضرات المؤلف، لسنتين اثنتين، أمام طلبة الماجستير في المعهد العالي للفنون والحرف بجامعة قابس، جنوب تونس.

تأثرات بيكاسو

يمر لعيبي في مقدمته على مجموعة من الأعمال التصويرية التي تظهر فيها من قريب وبعيد نزعة للموتيفات والتلوين الزخرفي، مع حيطة شديدة من مصطلح زخرفي واستخدامه العربي الراهن. ويتساءل: من أين استلهم بيكاسو يا ترى هذه الموتيفات الهندسية الثرية المنجزة ببراعة وحداثة وقوة؟

من مالقة غالبا حيث ولد، ومن الأندلس التي كانت في بداية القرن ما زالت موسومة أكثر من اليوم بمياسم الفن العربي الإسلامي، خاصة على مستوى العمارة وتزيين البيوت بالزليج المشهور.

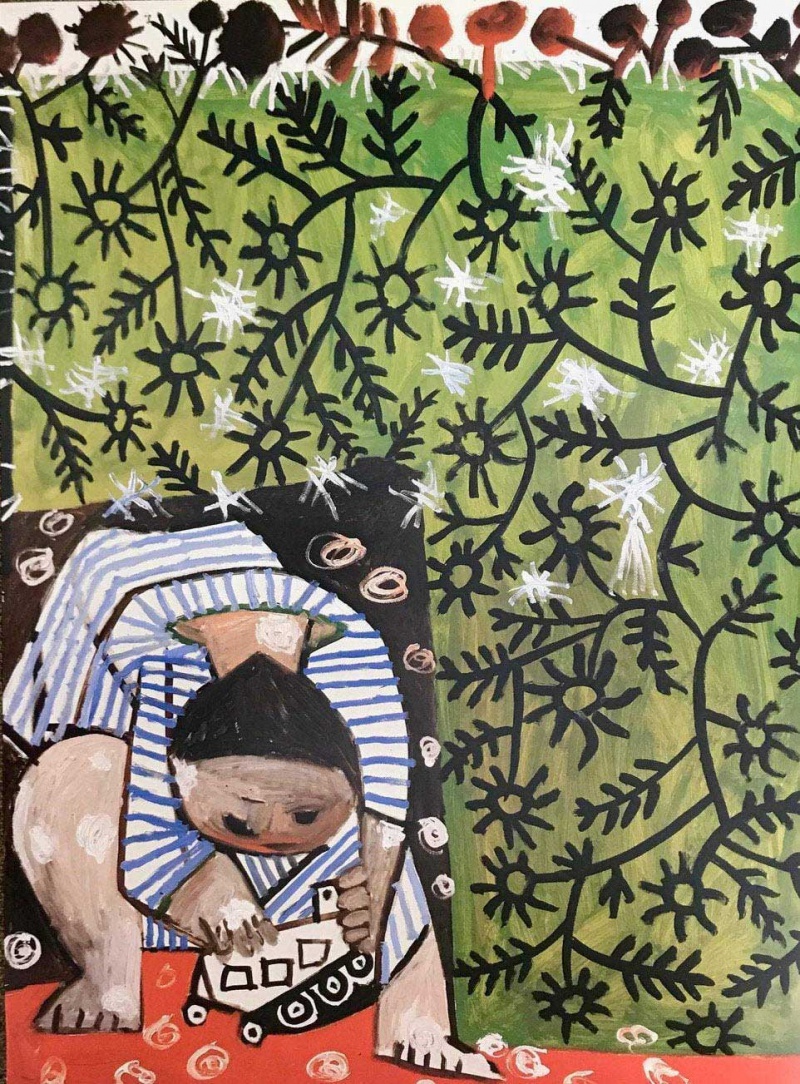

وقبل تطوير لعيبي هذه الفرضية يعود من جديد إلى لوحة بيكاسو الخمسينية، ويحلل بعض تفصيلاتها “طفل يلعب بشاحنة” عام 1953، فهي مرسومة تقريبا بموتيفات زخرفية فقط: الخلفية وثوب الطفل والأرضية واللعبة التي يلعب بها، في حين ظل الفنان محافظا على هذا التوازن الخلاق في التكوينة، مستعيدا لذاكرتنا طريقته الشخصية في تضخيم الجسد عندما كان أقرب للتشخيصية الأكاديمية. نقشاته تقوم بعملية استلاب شخصية لصالح فنه، كما فعل دوما في مجالات تصويرية أخرى.

بيكاسو نفسه اعترف بديْنه للفن الزنجي لكنه لم يعترف أبدا بديْنه لفن مدينته الحاضر مداورة في ثنايا لوحاته

ويلفت لعيبي إلى أن بيكاسو نفسه اعترف بديْنه للفن الزنجي لكنه لم يعترف أبدا بديْنه لفن مدينته الحاضر مداورة في ثنايا لوحاته، نكاد نقول إنه حاضر بإلحاح لا شعوري وفي زمن سحيق من عمر الفنان. إن قصبة مدينة مالقة التي كانت تسكن قربها عائلة بيكاسو لا تختلف عن مدن المغرب العربي التي زارها ماتيس لجهة شيوع نمط عمراني شرقي ضارب للعين فيها، وطقسها المناخي وتقاليد أهلها، ناهيك، وهنا عنصر مهم، هو أن فن الزليج “القاشاني” يشيع في بيوت مدينتها العتيقة كما يشيع في بيوت مراكش وفاس وبيوتات مدينة تونس العتيقة: من هذا الزليج على الأقل خرج الكثير من العناصر إلى أعمال بيكاسو منذ الثلاثينات.

ويوضح لعيبي في حديثه عن بعض مراجع العناصر التشخيصية، وليس الزخرفية التجريدية، في أعمال بيكاسو، يذكر أنها العناصر التي يدلنا أول ما يدلنا عليها مواطنوه الإسبان. فقد نشرت أكثر من مجلة وصحيفة إسبانية مقالات تتحدث فيها عن استلهام شطر من عمل بيكاسو الشهير “الغورنيكا” من أحد أناجيل المستعربين الأسبانيين الموجود في كاتدرائية ليون بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا، حيث التشابه الصارخ بين أشكال “فيكرات” الغورنيكا لبيكاسو وإنجيل المستعربين الذي يرقى إلى القرن العاشر الميلادي المحفوظ في كاتدرائية ليون بإسبانيا، إلى درجة أنهم استبعدوا أن يكون الأمر محض اتفاق عرضي.

لقد عرض هذا الإنجيل في برشلونة عام 1929، وفي باريس عام 1937، في اللحظة التي كانت فيها عبقرية بيكاسو التكعيبية تكتشف في رسوم النص القروسطي إشارات تعبيرية ملائمة للفن الحديث. وهو ما يذهب إليه مدير متحف الكاتدرائية ماكسيمو غوميث راسكون. يستند العديد من الخبراء إلى المسائل المتعلقة بمظهر وبروفايل شخصيات اللوحة وكذلك بالحصان والثور.

ويوضح مدير متحف الكاتدرائية نفسه، أن هذا التشابه يمكن أن يشاهد خاصة في الثور الذي يرمز في الإنجيل إلى القديس لوقا الإنجيلي وهو “تماما تقريبا” الذي يصور في غورنيكا بيكاسو. التشابه واضح في مواجهة الحصان، وإلى حد أقل، في وجوه الناس رغم أن بعض ملامحهم تشبه تلك الموجودة في الإنجيل، كما يذكر. ولاحظ وجود أسد أيضا في الكتاب المقدس، يبرز لسانه، حيث وجهه وتعابيره مشابهة جدا للحصان الذي يظهر في أسد الغورنيكا الذي يخرج عن طريق فمه نوعا من سكين أو رأس حربة. ويرى أن عمل المستعربين قد قام بنوع من المسخ الذي يربط العناصر الطبيعية للحيوانات والحيوانات بالشر، كم هو الحال عند بيكاسو بالضبط.

ويتابع «كتب عن علاقة بيكاسو ببياتوس ليون ومعرض 1924 أكثر من باحث واحد: أندريه غرابر “التصوير المستعربي وبيكاسو” عام 1967، ومقالة سانشيز ريفرو “عن معرض المخطوطات الإسبانية” عام 1924، وإف.غارسيا رومو ومقالته ذات العنوان الدال “بياتوس والتكعيبي، بيكاسو وقراباته” عام 1955».

الفن المستعربي

يتحدث لعيبي عن معنى الفن المستعربي. ويذكر بأنه “لم يولد من العدم، ونجد أصوله ضاربة في الفن القوطي والكارولانجي والعربي الإسلامي وصولا إلى الفن القبطي الذي نتعرف بسهولة على تمايز الاستلاب الخاص به. وإذا ما وجد المتخصصون إسهامات متناهية القدم في الفن المستعربي مثل الرافدينية والساسانية، حسب العديد منهم، فلم تقع إلا نادرا دراسة العناصر الرافدينية في هذا الفن، ورؤية انتقالها مباشرة أو مداورة إلى بيكاسو. إن تعدد المنابع التي ينهل منها لا تعني أنه كان نتاجا لفنانين من الدرجة الثانية دون شخصيات فنية كبيرة”.

ويشدد لعيبي على أن رسامي ومعماريي الفن المستعربي وحرفييه قد قدموا فنا تركيبيا أصليا، مثله في هذا مثل تعدد منابع بيكاسو نفسه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بيكاسو كان من المعجبين منذ البدء بجدارية كنيسة سانت كليمون دي تول، في كتالونيا حيث رآها بيكاسو مرارا عندما نقلت من مكانها الأصلي إلى المتحف الوطني للفن في برشلونة عام 1930. وتعتبر الجدارية التي ترقى إلى عام 1123 تحفة كتالونية من الفن الروماني، لأنها تمتاز بديناميكيتها وتلوينها وأسلوبها الفريد.

وفي سياق آخر يسهب لعيبي في شرح معنى الفن المستعربي، حيث ثمة “سرديتان كبيرتان” عن أصل ومعنى الفن المستعرب (mozarabe) والمستعربين. ثم يعود إلى استيهامات بيكاسو من إنجيل ليون المصور، ويذكر أن ما يسمى بمجموعة الإنجيل الليوني أو إنجيل مدينة ليون وهو إنجيل مستعرب “موزاراب”، قوطي غربي، يرقى إلى عام 960. يوجد اليوم ضمن أرشيف متحف كاتدرائية ليون. أنجزتْ منه نسخة طبق الأصل رقم MS no.2 موجودة في الكنيسة الملكية سان إيزيدور في ليون. ويعتبر الإنجيل ليس فقط واحدا من أندر وأهم المخطوطات القروسطية لكن أيضا المخطوط “الموزارابي” الأكثر توثيقا، حيث وثق تاريخ إنجازه بدقة متناهية في 19 يونيو 960 في دير فالرانيكا، وجرى اختطاط اسمي منجزيه: مصور المنمنمات فلورينسيا والخطاط سانشو.

فنانو السرديات الكبرى أفادوا دائما من الجماليات الهامشية أو المنسية وفنون الشعوب المستعمرة، وأحيانا نهبوها تماما

ويلفت إلى أن المخطوط يحتوي العهدين القديم والجديد، مع ممهدات وتعليقات على الإنجيل ونصوص أخرى. وهو مكتوب بحروف استهلالية كبيرة، قوطية غربية، “موزارابية”، بأسلوب سكسوني مضفور، وبمشاهد من الكتاب المقدس. إن جمل الخط والتعليقات العديدة في الهوامش باللاتينية والعربية وإتقان منمنماته البالغ جعل منه كنزا جماليا. أما عبقرية رسامه فلورينسيا فكانت إثراء لمنجزات فن التصوير حينها وهو يزاوج بين عناصر الفن السكسوني والقوطي الغربي والفن الإسلامي مع وظائف مستحدثة للعناصر الكارولنجية المهيمنة يومذاك.

وباختصار، كان فن المستعربين يأخذ، حسب أحد المصادر، منعطفا جديدا في فصول هذا المخطوط المصور. إن المصدر المذكور إسباني، لذا فهو يقدم شهادة اعتراف واضحة بالمنجز “الموزارابي”، لكنه يقدم عرضا لمعلومات ثمينة؛ وجود ملاحظات عديدة في الهوامش مكتوبة باللغة العربية.

ويخلص لعيبي إلى نتيجة مفادها أنه من المعقول القول إن بيكاسو استلهم جزئيا في الغورنيكا من رسام منمنمات مستعرب اسمه فلورينسيا. أين تظهر هذه التأثيرات؟ يقول “جزء كبير من الكتاب مكرس للإجابة الدقيقة على هذا السؤال، ومن أهم فصول الإجابة إشارته إلى تأثر تكعيبية بيكاسو الجلية برسوم إنجيل ليون المصور، من بين تأثيرات بأناجيل مستعربية أخرى”.

ثم ينتقل المؤلف إلى “عيون بيكاسو الواسعة: أصولها الرافدينية والأيبيرية والمستعربية”. ثم يناقش النزعة الزخرفية في أعمال بيكاسو، بالمعنى العلمي لمصطلح زخرفي وعلاقتها بالأناجيل المستعربية. ويقدم لعيبي بحثا مدققا عن “سيراميك بيكاسو والخزف الأندلسي والإسلامي”، وخاصة التصاقه بإرث مدينة بلنسية التشكيلي وعلاقته بجرار مالقة الشهيرة.