"كازما" رواية عن تونس من زاوية أخرى

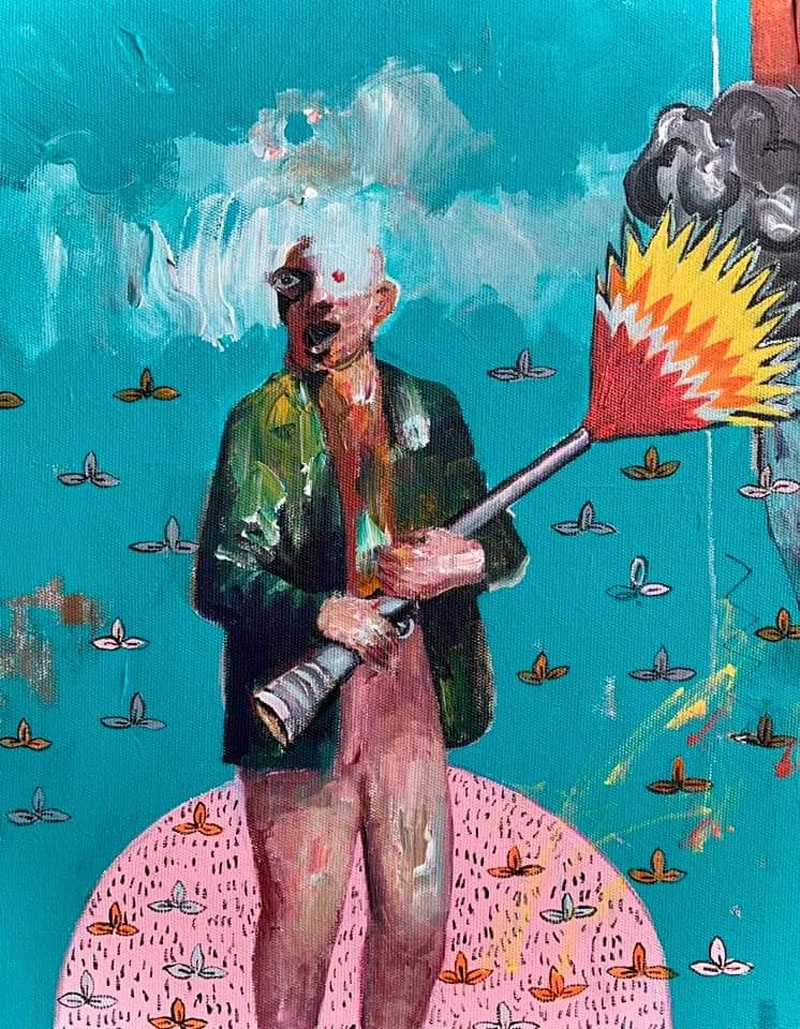

قدم الكاتب التونسي صلاح البرقاوي مساء الأربعاء 24 فبراير الجاري روايته “كازما” في مركز الفنون الركحية والدرامية بمحافظة سليانة، حيث انتظم لقاء جمع الكاتب مع القراء، دار خلاله نقاش حول أهم قضايا الرواية التي تناولت ظاهرة معقدة وخطيرة، هي ظاهرة الإرهاب في تونس.

“كازما” على الرغم من غرابة العنوان مقارنة بالبدايات الهادئة لهذه الرواية، فإنه ربما العنوان الأمثل لرواية الكاتب صلاح البرقاوي، وهو ما سنثبته في مقاربة لأحداث متشعبة تذهب بنا إلى تفاصيل تاريخية مهمشة ومنسية.

تبدأ الرواية من مشهد وداع بين توفيق وأبيه، ورحلة العودة من مسقط رأيه دشرة الأغوار في جبال محافظة سليانة، إلى تونس العاصمة حيث يعمل توفيق صحافيا، ولكنه في طريق العودة يصادف فرقة من طلائع قوات الأمن ويخمن أنها متجهة للقضاء على صديق طفولته صالح المزاري، بطل الرواية الذي نغوص معه في رحلة تمزج الواقع الاجتماعي بالتاريخي وتسبر أعماق العلاقات والخلل النفسي وغيرهما من تفاصيل تقود شابا محبّا لأن يصبح من اخطر العناصر المطلوبة لدى الدولة.

الذكريات المؤلمة

تتوازى في الرواية، الصادرة عن دار مسكلياني، حكايتا توفيق وصالح المزاري، بينما الأول كان الراوي والثاني البطل الذي يقتفي الراوي توفيق آثاره، من مكان إلى آخر ومن حكاية إلى أخرى ومن محاضر البوليس وحكايات الأهالي.

تعود الذكريات بتوفيق إلى زمن الطفولة القاسية، زمن المدرسة التي تحيط بها الوديان ويشتد فيها البرد، وقد اضطروا في أحيان كثيرة إلى المبيت داخلها لانقطاع الطرق وتعذر العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات. المدرسة التي يحكي عنها توفيق ليست وردية، بل فيها اعتداء المعلم، مثلما حدث مع صالح الذي تبول على نفسه وكان عرضة للسخرية من المعلم والتلاميذ، وفيها التلاميذ الآخرون المشاكسون، الذين ضايقوا صالح وصديقه توفيق لولا تدخل المدير. فيها الطريق المليء بالمخاطر وقد أصيب فيه صالح حين هاجمه خنزير بري، لكن رغم كل ذلك كانت فيها النشأة.

ينقطع صالح عن الدراسة مرتين جراء السخرية وكرهه لزملائه رغم نتائجه الجيدة لكن تقهقرت لأسباب، ويستمر توفيق في الدراسة إلى أن ينتقل إلى المرحلة الثانوية فيفترقان، ثم يواصل التعلم بالمراحل العليا في الجامعة، وتفتر العلاقة تدريجيا بين توفيق وصالح، لكن توفيق الذي تدرج في عمله من صحافي إلى رئيس تحرير يبقى حاملا شعورا بالذنب لأنه كان بإمكانه إنقاذ صديقه غير أنه لم يمنع عن صالح ما حصل له، فيحاول الكتابة عنه كنوع من التكفير عن الذنب.

تقودنا الحكاية مع ذكريات توفيق إلى حكاية صالح الذي غادر الدشرة ليعمل في حظائر البناء ويحقق حلمه ببناء منزل في القرية أسفل الدشرة، ويفتح من خلالها الكاتب واقعا تونسيا منسيا ومهمشا، واقع دشرة تؤمن ببركات وليها الصالح “سيدي مزار”، الذي كان يعتني بمقامه أبوصالح ومن ثم صالح قبل أن يهجره، وإن كان هذا الإيمان فيه نوع من السذاجة فإن معدنه هو المحبة، حيث كانت تذبح القرابين وتوزع لحومها على الناس وكان الزوار يأتون من كل حدب وصوب للتبرك بالولي الصالح من خلال طقوس لا كمد ولا قنوط فيها.

حقبة هامة ومنسية من تاريخ تونس بكل تحولاته يسردها صلاح البرقاوي بشكل متواز بين بطلين مختلفين

كما ينقد الواقع الاجتماعي والسياسي القاهر من خلال بعض الشخصيات حين يعود إلى ما قبل الاستقلال ويتحدث عن العمال الذين يعملون عند المعمر المتغطرس الذي كان يهينهم، أو في ما بعد الاستقلال عن صابر الشاب المتخرج من الجامعة ولكنه يعمل في حظيرة بناء. وينقد الواقع السياسي من خلال شخصية الأستاذ الذي قال لصالح حين تعرف عليه في السجن “قد يسجنونك يا ولدي من أجل بيضة لكنهم لن يجدوا حرجا في مبايعة سارق البلاد ملكا”، أو من خلال أزمة مرت بجريدة توفيق حتى أوشكت على الإغلاق لأنها تقدم آراء سياسية، لولا تغيير منهجها واسمها.

وفي تتابع الحكاية يتراجع حال مقام سيدي مزار، إلى أن يهجره الزوار، كما يهجر الدشرة أغلب ناسها للسكن في القرية أسفل السفح، لكن أم صالح تتشبث بمنزلها وترفض بشكل قاطع أن تسكن مع صالح في منزله الذي بناه بعرقه ومجهود سنوات، فيضظر إلى بيعه والعودة إليها والاكتفاء برعي قطيع أغنام سيُسلب منه لاحقا.

الأجواء هادئة تقريبا، ولكن الروائي يمرر حالة البؤس والفقر والحاجة التي عاشها التونسيون في أواخر القرن العشرين، من خلال سرده تفاصيل الدشرة والقرية وينقد السلطة بذكاء من خلال مثال العمدة الذي استمر نفوذه حتى بعد الثورة.

لكن ما الذي حوّل صالح من شخص محبّ لأمه وللحياة إلى مجرم وإرهابي يرتكب أبشع الجرائم؟

الإجابة نكتشفها من خلال علاقات الشخصيات بعضها ببعض، فصالح ومنذ طفولته كان أبوه شبه غائب، لم يكن له رأي ولم يزره في المدرسة، ولم يكن يهتم به البتة، كان غارقا في صمته أغلب الوقت، شخصية سلبية، أما أمه فهي التي يقدسها، والتي غير لأجلها حياته والتي كانت بطريقة أو بأخرى سببا في مصيره نظرا إلى عقدة الذنب التي كانت تجمعه بها، والتي جعلته يلازمها ويطيعها حتى في مسألة الزواج بابنة خالته، والأخيرة سلبته بتآمر مع أمها وأبيها ماله، ثم لفظته، نسيه توفيق صديق الطفولة، ولا علاقة تجمعه بأخيه الذي يكبره بعشرين سنة، فيجد نفسه وحيدا مقيدا إلى أمه بحبل سريّ خفي يخنقه في النهاية.

التحول الكبير الذي طرأ على شخصية صالح كان بدخوله السجن بسبب محاولته الاعتداء على ابنة خالته، يصف الروائي ببراعة مشهد صالح البريء كيف “وقف أمام المحكمة كتمثال من طين تمتد الشروخ في جوفه عميقا وكل شيء في ذهنه غائم” ويحاكم بخمس سنوات.

وفي السجن يتغير تماما بمعرفته لسيف الدين العدواني، وهو أحد المتهمين في الأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس حقيقة سنة 2006 والمعروفة بـ”قضية سليمان”، وتتغير حياته جذريا.

التحول الخطير

تتغير حياة صالح إثر خروجه من السجن ومحاولته الانتقام من خالته الماكرة بإطلاق النار عليها وهروبه إلى سيف الدين الذي يحمله إلى دروس أحد الشيوخ، ومن ثم يرسله إلى كتيبة في جبال الشعانبي وسط غرب تونس.

الإحالات على الواقع كثيرة جدا في الرواية، حتى الأحداث، عدا بعض التسميات، هي في أغلبها حقيقية ووقعت بالفعل، مثل الأحداث الإرهابية التي هزت جبل الشعانبي، والتي راح ضحيتها جنود في شهر رمضان، أو استحضار أسماء الفنانين وأغانيهم الحقيقية مثل الفنان التونسي منذر الجبابلي، أو الفنانة المصرية فاتن حمامة.

توهمنا الرواية بدقة عالية بالواقع، من خلال التحامها بالحقيقة في الأماكن والأحداث، لكنها تغوص بنا من خلال الشخصيات الخيالية لتفكيك الظواهر، وأهمها الإرهاب، وإن كان الروائي يفكك معها مرحلة تاريخية كاملة من أواخر حكم الحبيب بورقيبة إلى زين العابدين بن علي ومن ثم الثورة التي جاءت بالإخوان المسلمين إلى الحكم وعن تواطئهم مع الإرهاب.

يجد صالح نفسه بعد الدروس في الجهاد متنقلا من كازما أي مخبأ، إلى كازما أخرى في جبل الشعانبي، ويثبت وحشيته في القتل في مشهد أبدع البرقاوي في تجسيده من خلال ذبح صالح للجنود في كمين نصب لهم.

ويكشف الروائي أيضا أن الإرهاب في الجبال متصل بشبكة معقدة في الإدارات وبالناس الذين يحسون بالقهر، فيمدونهم بالمعلومات، وأحيانا بالصبايا للنكاح، وأحيانا بأطفالهم لتعلم تعاليم الدين.

يعود البرقاوي إلى واقعة حدثت فعلا يقول فيها أحد القياديين الإخوانيين لداعية متطرف مصري “نحتاج أبناءهم”، وهي العقيدة السارية في الكتيبة التي يقودها أبومصعب الذي لقب صالح بأبي أيوب، وكان الأخير لسذاجته منبهرا باسمه الجديد وبالقائد، إلى أن اكتشف أنه لوطي. واكتشف الكذب والوهم الذي عاشه لسنتين في الجبال بدعوى القتال، قتال خاضه بوحشية لأسباب شخصية، ضد خالته وزوجها وابنتهما الذين سلبوه ماله، ضد الريس في غرفة السجن الذي حاول اغتصابه، ضد الحكم الجائر عليه بالسجن دون تخفيف، وضد احتقار أقرانه في المدرسة، وضد أبيه السلبي، وضد المعمر الذي يهين عماله، والعمدة الذي سخر منه.

ربما لم يخف توفيق تذبذبه بين التعاطف مع صالح والإحساس بالذنب ناحيته، وبين إدانة ما فعله من جرائم، والتي انتهت بمقتله حذو أمه بتواطؤ من أخيه وصديقه. وهو ما نفاه البرقاوي في حوار له قائلا “نحن لا نكتب إلا أنفسنا، وإذا أحس البعض أن ثمة نوعا من التعاطف مع البطل، فهو تعاطف مع الإنسان، وليس مع الشخص الإرهابي تحديدا”.

تضعنا الرواية أمام تساؤل، هل الإرهابي فعلا ضحية لمجتمعه، أم هو ضحية لذاته بالدرجة الأولى؟ ولئن كانت الرواية تسرد كلها من خلال الراوي العليم توفيق، فكم كنا نرجو أن نسمع صوت صالح نفسه يحكي من منظوره هو.