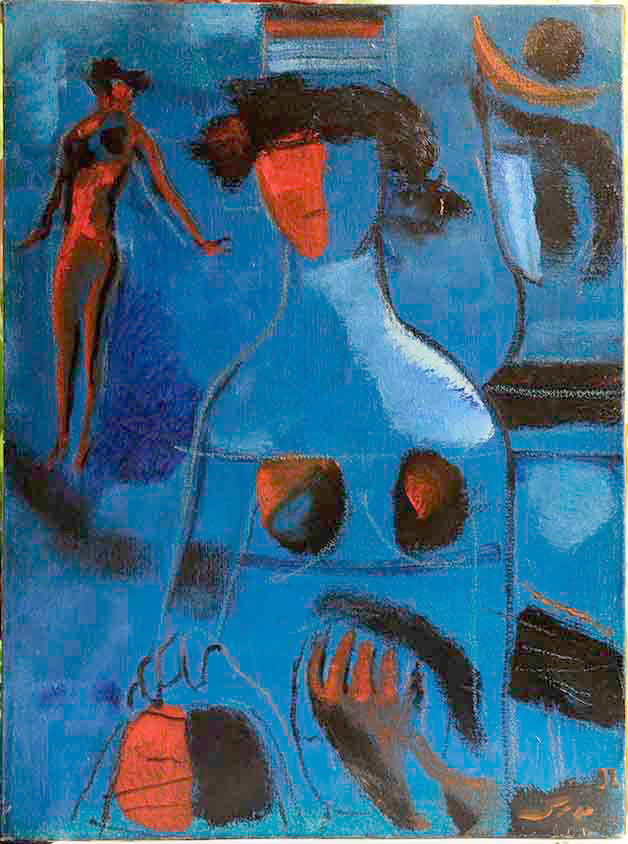

فاتح المدرس يرتاد أكثر المناطق وعرة ليدفعنا إلى تأويلات جديدة

يرحل بعض الفنانين التشكيليين دون أن تنتهي مسيرتهم، إذ يتركون خلفهم ثروة فنية وقيمة جمالية عالية تخضع للعرض علها تستعيد جزءا من حضورهم بيننا، لكنها قد تخضع أيضا للتقليد، ومن هؤلاء التشكيلي السوري فاتح المدرس الذي رحل منذ أكثر من عقدين، مخلفا العشرات من اللوحات والأعمال الفنية المتحررة من سطوة الماضي، والتي تستفز المتلقي ليكسر حاجز العزلة في فهمه لتجربة الفنان.

فاتح المدرس (1922 – 1999) أيقونة سورية بامتياز، وسلسلة جبلية تشكيلية تمتد من مشارف عفرين إلى السماء التاسعة، وهو مَعْلَم من معالم الحضارة السورية، ومن أبرز التشكيليين السوريين في القرن العشرين، والذي قال عنه الفنان التشكيلي سرور علواني “فاتح المدرس وفان كوخ هما الفنانان الوحيدان اللذان يرسمان المئات من الأعمال الفنية بعد رحيلهما، وذلك لإبراز القيمة العالية لأعمالهما فيبدأ تجار السوق بتقليدهما”.

ولهذا من المستحسن قبل الانتقال إلى قراءة أعمال المدرس ومحاورتها في تفاصيلها العميقة والدقيقة، لا بدّ من الإشارة إلى أن المدرس يشكل مرجعيتين، الأولى مرجعية أسلوبية فهو من مؤسسي التجريد في سوريا ومن أبرز رموز الحداثة في الفن التشكيلي السوري، والثانية مرجعية الخيال الفني الحامل للقيمة الفنية الجمالية، مع ضرورة الإشارة إلى أن صياغاته التداولية وعلى مساحاتها الواسعة والممتدة في اللا زمان والمرتبطة بالمتخيّل عموما، دون أن يغيب عن الذهن أن الفن التشكيلي ومع جميع الفنون الأخرى وفي كل زمان ومكان، تشكل أهم مصادر إنشاء علم التاريخ.

المدرس يملك فلسفة جمالية منحته طريقة للفهم والحياة وهو قادر على رسم جسور نقرأ من خلالها المتخيل الفني

والمدرس دون أي مبالغة ساهم ولا يزال، رغم رحيله منذ أكثر من عقدين من الزمن وبقوة، في ذلك ونعترف سلفا بأن أعماله مفتوحة الجهات، وتطل على السماوات التسع ولهذا ليست هناك أي محدودية للتساؤلات، فأعماله بعتباتها الدالة على تلك الجوانب المتعلقة بالثراء المدهش في آلياتها وألقها وبمتنها، المستمدة من الأرض والإنسان، تجعلك تلاحق أدق التفاصيل.

وبلا إقرار نهائي ستحتاج إلى توسيع دائرة الفرجة، وهذا تقاطع تؤكده مشروعية ولادة أسئلة موحية في إحالاتها الكثيرة، وبلا شكوك ستخرج بتفاصيل افتراضية حققتها مسارات مقارباته للحكايات المنبثقة أصلا مما تبقى من الذاكرة، ولاستكمال رؤاه في حضوره المترقب للذات وكذلك للكائن الماثل لأفعال جلها إشارات تتعاظم مع تداخلاته الجديدة تقنيا على نحو أكثر، فكل رقعة منها (من منتجه) مشحونة بكم هائل من الطاقة والضوء اللذين يساعدان المتلقي في تشكيل أفقه الغائم جزئيا، والذي سيعوم فيه بالإضافة إلى جعله يتابع بدأب ونشاط تلك التفرقة الدقيقة واللا متناهية في وظائفها، والتي ستؤول به إلى عدم الانزلاق في العدم.

وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن بعض أعمال فاتح المدرس يمضي بالمتلقي إلى خلاف ما يتوقع وبالتالي لا يلبي حاجاته، بل يرميه بين تلك الحاجات ليتحول فيما بعد إلى جزء منها، وبالتالي سيدفعه إلى البحث عن مخارج توصله دون بوصلة إلى حوار لا ينتهي، قد يدفعه لاحقا ومرغما إلى الاختباء وراءها مع تحليل الجزء اليسير من عهودها التي تتجاوز التقسيم القهري للحالة، وهذا ما يذيل نهاياته بأسئلة فيها من التعقيب الشيء الكثير، ودون غياب لمظاهر تحولاته التاريخية والتي تجري ضمن فضاءاته وتحتاج فقط إلى مسافة تواصلية حتى تقر بملحمة ما يقودك.

ويملك المدرس فلسفة جمالية منحته طريقة للفهم والحياة، وبالتالي صار قادرا على رسم جسور يمكن أن نقرأ من خلالها المتخيل الفني والاجتماعي معا، فهو يبتكر لغة تتكئ على رؤيا جديدة تختلف عن لغة التداول، يبتكر لغة تجعله يستوحي تجلياته من سيرته الذاتية حينا ومن التخيّيل الذاتي في أحيان أخرى، فهو يسهم كثيرا في بلورة الفكر الجمالي بعيدا عن اللغة المتخشبة، فهو يهتم كثيرا بالعودة إلى الذات والتغلغل فيها، مما يجعله يفتح مجالات واسعة جدا لقراءة المتخيّل في شطره ذي الصِّلة بأفق يعيش فيه بذهنية دونكيشوتية، مع الارتياد لمجالات من الممكن تأويلها بتجاوز عقباتها وويلاتها.

والفنان يمارس شخصنة الأشياء بفكر نهضوي قواعد البناء فيه مأخوذة من تحولات سردياته بنزوعها الإطلاقي، مع حضور العناصر الموروثة بانطوائية للتفاعل مع التكوينات المتسربة إلى حواريه، لهذا يهتم بإعادة الخلق في كل تجربة، ولهذا يرتاد أكثر المناطق وعرة علّه يدفعنا إلى إعادة تأويل جديد مبني على رفض الساكن. فاللحظة تتحول بين أصابعه إلى قيمة تنظيرية.

وببساطة يخرجنا المدرس من المقولات الموروثة بالقسر ليفتح لنا كوات ونوافذ لمفاهيم جمالية فلسفية، دون أن يغفل آليات التكريس مع رفع مستوى العمل الفني إلى مستوى فلسفي قيمي، وهذا يقربنا من مقولات يدفعنا المدرس بها نحو صياغات فنية جديدة مع التمسك جيدا بلحظة الخلق أو بلحظة الاجتياح، وهو ما سيدفع بالمتلقي إلى كسر حاجز العزلة في دوائرها الزمنية كلّها.

ويذكر أن فاتح المدرس فنان تشكيلي وقاص وشاعر، اكتشف موهبته الإبداعية وهو في العاشرة من عمره، ومع بداية الأربعينات من القرن العشرين بدأ بإظهار مواهبه الأدبية من خلال نشره لبعض القصائد والقصص في المجلات المحليّة السوريّة. كما بدأ بنشر لوحاته أيضا.

وقد نظّم فاتح المدرّس عدّة معارض خاصة له في مدن نيويورك وباريس وروما ودمشق وبيروت وغيرها الكثير، كما اقتنى لوحاته العديد من أصحاب السلطة والسيادة في تلك الفترة. وعالجت لوحات الفنان في فترة الستينات من القرن الماضي القضايا السياسية المتدهورة في تلك الفترة في لبنان وفلسطين وسوريا من خلال لوحاته التي كانت تجوب أنحاء العالم بأكمله.

وكان الفنان متعلقا بشكل كبير بالطبيعة وكان يفضّل زهر شقائق النعمان كونها تذكره بطفولته ووالدته تحديدا.

ويرى المدرس أن اللون الأبيض هو سيد اللوحة وبقية الألوان تكون ضيفة عليها، وهو من مناصري التكرار، حيث يقول إن من الممكن أن يكرّر الفنان نفسه إن كان قويّا وحلمه واضحا وهنا لا يُعتبر التكرار مشكلة.

ويعتبر المدرس الحائز على جائزة شرف من بينالي ساو باولو للفنون في البرازيل في عام 1963، أن الفنانين الشرقيين استخدموا اللون الذهبي بشكل “فولكير”، على حد وصفه، أي بطريقة شعبية، وذلك من خلال المبالغة في تزيين نسائهم به، أما البيزنطيون فاستخدموه باحترام ورقيّ، وهو شخصيّا كان يستخدمه لقتل بعض الألوان المندفعة والصارخة مثل اللون الأحمر.