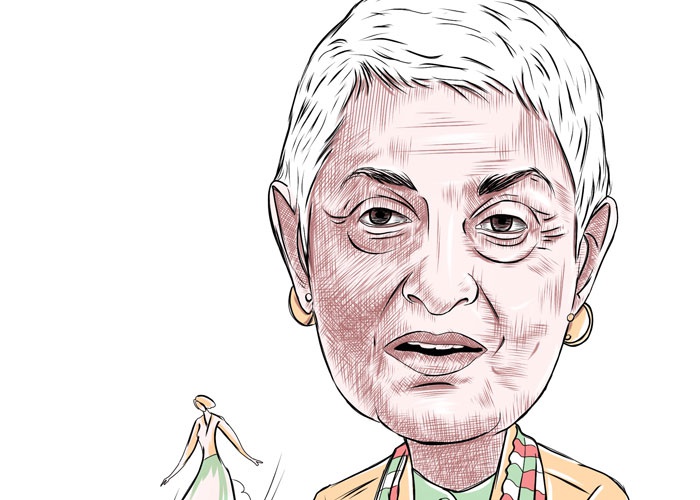

غياتري سبيفاك امرأة تحارب التبعية والذكورة وبقايا الاستعمار

كان المرء يتابع النشاط الفكري للمفكرة سبيفاك في منتصف الثمانينات من القرن العشرين وخاصة ما كان يجرى معها من حوارات وما كانت تنشره من نصوص نقدية كولونيالية ـ ما بعد كولونيالية ونقد ثقافي نسوي على صفحات مجلة “الفلسفة الراديكالية” التي يصدرها على مدى سنوات طويلة مجموعة من الفلاسفة البريطانيين الشبان والفيلسوفات الشابات اليساريين ـ النسويين، وكان مقرها الرئيسي بجامعة “ميدل سيكس” الواقعة بشمال لندن ببريطانيا.

من كلكتا إلى دريدا

ولدت الدكتورة غياتري سبيفاك في مدينة “كلكتا“ بالهند في العام 1941، وتدرّس حاليا اللغة الإنكليزية وتحاضر في الدراسات الثقافية بجامعة بطرسبورغ الأميركية. تعدّ ترجمتها لكتاب الفيلسوف جاك دريدا “عن علم الكتابة – 1976”، إلى جانب المقدمة الطويلة والقوية التي كتبتها له، حادثة مهمة في تاريخ الفلسفة الأوروبية القارية المعاصرة، ونفس الشيء يمكن أن يقال بخصوص قيمة كتبها الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر ودون ترتيب: “في عوالم أخرى: أبحاث في السياسات الثقافية”، “الناقد ما بعد الكولونيالي: أحاديث، استراتيجيات وحوارات”، “خارج ماكينة التدريس”، “هل هي نفسي التي أصنع مجددا: حياة وشعر وليم بطلر ييتس”، “نقد العقل ما بعد الكولونيالي”، “دراسات التابع- مختارات بالاشتراك مع رنجيت دوحه” بالإضافة إلى ترجمتها الجادة لعدد من المجاميع القصصية الهندية، ومساهماتها مع مجموعة الدارسين والدارسات المعروفين بـ”جماعة دراسات التابع” في شبه القارة الهندية في دراسة المجتمع الهندي وتأثيرات الاستعمار الإنكليزي عليه ومكانة المرأة فيه.

نضال سبيفاك

ولكن ما هي العناصر المشكلة لعمل سبيفاك النسوية الفكري وماذا يميز كتاباتها عن كتابات المفكرات النسويات في الغرب بشكل خاص حيث تعمل وتقيم أمثال الأميركية جوديث بطلر، والفرنسية ولوسي إيريغاري، والبلغارية جوليا كريستيفا على سبيل المثال فقط؟ منذ الوهلة الأولى ينبغي التوضيح هنا أن السجال النظري الفكري الذي تخوضه سبيفاك مع المفكرات والناقدات النسويات ومع إرث الفكر الذكوري الغربي بصفة عامة في الفضاء الفكري العالمي الراهن في إطار السعي لإيجاد السبل التي تمكن من بناء ثقافة ديمقراطية جديدة تتحرر في مناخها المرأة والرجل معا يعتبر إيجابيا.

غياتري سبيفاك تحارب على جبهتين، الأولى، جبهة الثقافة الذكورية المؤسسة والمكرسة في الخطابات الفكرية في المجتمعات الغربية، والثانية، جبهة بقايا التأثيرات الاستعمارية في العالم المستعمر سابقا فضلا عن تهميش المرأة في العالم الثالث

إلى جانب ما تقدم، فإن مناقشات سبيفاك للمشكلات الثقافية والسياسية والاجتماعية المعاصرة في القارة الهندية وفي الغرب تتميز بأنها مثمرة على صعيد المساهمة في تشكيل نظريات التحرر النسوي جنبا إلى جنب تفكيك الميراث الاستعماري في البنيات الثقافية والفكرية والتعليمية وهلمّ جرا.

بقايا الاستعمار والذكورية الغربية

غياتري سبيفاك تحارب على جبهتين، الأولى، جبهة الثقافة الذكورية المؤسسة والمكرسة في الخطابات الفكرية في المجتمعات الغربية، والثانية، جبهة بقايا التأثيرات الاستعمارية في العالم المستعمر سابقا فضلا عن تهميش المرأة في العالم الثالث وبنياته الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية.

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بإبراز المنهج الذي تعمل به سبيفاك في معملها الفكري والذي يمكن لنا تلخيصه بسرعة بأنه مزيج من الماركسية في صيغتها النقدية وما بعد البنيوية وتفكيكية جاك دريدا وأحيانا التحليل النفسي.

في هذا السياق ينبغي لنا أيضا أن نحدد المحاور الأساسية التي يرتكز عليها فكرها النقدي التي نراها في جذرين، النقد النسوي، والنقد الكولونيالي ـ ما بعد الكولونيالي، مع تسجيل ملاحظة ضرورية وهي أن هذين الجذرين غالبا ما يتصلان ببعضهما البعض في بحثها عن الأسس النظرية من خلال عمليات التركيب، تركيبها، وأثناء تطبيقها لهذه الأسس في الممارسة أثناء قيامها بتحليلات للنصوص وللظاهرة التاريخية معا.

لماذا سبيفاك؟ الجواب يكمن في أنّ أهمية هذه المنظرة من العالم الثالث معروفة في الفضاء الأكاديمي وفي الساحة الفكرية بالغرب، باستعمالها بكل وضوح للنظريات النقدية والثقافية المعاصرة “لتتحدى ميراث الكولونيالية والطريقة التي نقرأ ونفكر بها في الأدب والثقافة.

وأكثر من ذلك فإن مداخلات سبيفاك الفكرية تشمل سلسلة من الاهتمامات النقدية بما في ذلك الماركسية، والنسوية، والتفكيكية، والنظرية ما بعد الكولونيالية إلى جانب عملها الطليعي عن العولمة” .

سبيفاك التي غادرت الهند إلى أميركا في عام 1959 لتحضير شهادة الماجستير بجامعة كورنيل تنتمي تاريخيا إلى المجتمع الهندي المستعمر من بريطانيا، أما فكريا وموقفا فهي تنتمي إلى اليسار الماركسي رغم نشأتها الطبقية داخل أسرة تعد من المنزلة الاجتماعية والاقتصادية فوق الوسطى القريبة نوعا ما من البورجوازية الصغيرة في الهند.

إنّ هذا المسارات المتغيرة تعني أن سبيفاك قد غيَرت موقعها الطبقي فكريا وأخلاقيا وأصبحت في صف الأنتلجنسيا اليسارية المرتبطة بمصير الفلاحين والعمال والمهمشين والنساء المكافحات من أجل تحقيق العدالة واحترام الاختلاف الجنسي وعدم توظيفه ضد المرأة.

عالم الأدب والشعر

سبيفاك ارتبطت بعالم الأدب والشعر، حيث نجد أطروحتها للماجستير التي أنجزتها بجامعة كورنيل قد كرستها للشاعر الأيرلندي الشهير بطلر وليم ييتس الحائز على جائزة نوبل في الآداب، ولكن الواقع يؤكد لنا أن البعد الفلسفي بشقيه الماركسي النقدي غير الأرثوذكسي وغير التقليدي، وما بعد البنيوي يحتل في شخصيتها الفكرية مكانة راسخة وربما أساسية. لقد برز هذا البعد بشكل واضح وقوي في المقدمة الفلسفية المكتنزة التي كتبتها سبيفاك لكتاب الفيلسوف جاك دريدا “عن علم الكتابة” الذي ترجمته شخصيا إلى اللغة الإنكليزية، وكذلك في اللغة المفهومية المتجذرة في التربة الفكرية الفلسفية التي بها تمكنت من ترجمة النص الفلسفي بلغة التفلسف.

والحق يقال هو أنّ سبيفاك قد تأثرت عميقا بقاموس وأسلوب فلسفة دريدا إلى حدّ أنها دون ذلك يمكن أن تتوقف عن التفكير كما قال لي مرّة المفكر البريطاني ستيوارت هول أحد الرواد المؤسسين للدراسات الثقافية في الفكر الغربي المعاصر في حوار مطول وغير منشور حتى الآن قد أجريته معه منذ سنوات قليلة. فالمعلم الأول البارز في بنية فكر سبيفاك هو إذن تأثرها بتفكيكية دريدا قاموسا واعتقادا فكريا وبكل مصادرها الذاتية ـ الإثنية، والاجتماعية والاستعمارية ذات الصلة بتجربته الحياتية في فضاء الجزائر المستعمرة سابقا وهي المصادر التي لا يركز عليها الدارسون في الغرب.

سبيفاك التي غادرت الهند إلى أميركا في عام 1959 لتحضير شهادة الماجستير بجامعة كورنيل تنتمي تاريخيا إلى المجتمع الهندي المستعمر من بريطانيا أما فكريا وموقفا فهي تنتمي إلى اليسار رغم نشأتها الطبقية داخل أسرة ميسورة

سبيفاك نقلت نقد دريدا لفرضية “الأصل”، وكذلك تمسكه بعدم استقرار الهوية وبالنص المفتوح على التأويلات المتنوعة والمفاجئة، إلى حلبة الصراع الفكري وذلك في تشريح سلسلة من الثنائيات المتصارعة: الأنوثة/ الذكورة، المستعمر/ المستعمر، السيد / العبد، والتابع / المتبوع، وهلمّ جرَا. بهذا ساهمت غياتري سبيفاك في منح البعد السياسي الديناميكي لتفكيكية جاك دريدا كما ساهمت أيضا بقسطها – إلى جانب مساهمات أخرى منها جهود دريدا نفسه عندما تخلى جزئيا عن الدوران في فلك السجال الفلسفي المحض المغلق إلى فضاء علاقة سيرته الذاتية بالشرط الكولونيالي وإلى ساحة المشكلات الناتجة عن عولمة الرأسمالية المتوحشة كما في كتابه “أشباح ماركس”، وبفضل مراجعته النقدية لفكرته القائلة بأنه “لا شيء خارج النص” التي تستبعد، بهذه الصورة أو تلك الصورة الأخرى، الشرط التاريخي كناظم للنص أو كقوة في تصميم وجوده ـ في كبح جماح التفكيكية والحيلولة دونها ودون السقوط في مأزق النصية والنسبية المطلقة التي وضعها فيها عدد من مفكري ومنظري ما يسمي بمدرسة أو تيار جامعة ييل الأميركية اليميني.

مفهوم "التابع"

أما مصطلح “التابع”، الذي تستخدمه سبيفاك في نقدها ورفضها لتبعية المرأة للذكورة، أو الفقراء للبورجوازية والفلاحين للنخبة السياسية أو المستعمر للاستعمار أو المركز للأطراف في إطار العلاقات الدولية غير العادلة في الماضي وفي الحاضر، فإنه من صنع المفكر الإيطالي غرامشي في إطار بنائه لنظرية الهيمنة والهيمنة المضادة ونظريتي حرب المواقع وحرب المناورة الطبقيتين، ومن تطوير عدد من المفكرين المعاصرين، قبل غياتري سبيفاك، وأذكر منهم أقطاب نظرية التبعية مثل عمانويل وولر شتاين، وأندري غوندر – فرانك الذين تفاعل معهما على نحو مثمر ومتفرد الدكتور سمير أمين، وكذلك المؤسسون الرواد لمركز برمنغهام للدراسات الثقافية ببريطانيا الخ…

إن هذا الزخم في المسار الفكري لغياتري سبيفاك هو الذي جعل الناقد والمؤرخ ما بعد الكولونيالي البارز روبيرت يانغ يصنف في كتابه “أساطير بيضاء: كتابة التاريخ والغرب” سبيفاك إلى جانب إدوارد سعيد وهومي بهابها ويطلق عليهم معا لقبا موحدا وهو: “الثالوث المقدس لنظرية ما بعد الكولونيالية”.