عمر العسري شاعر مغربي يحاور العالم بقصائد ملموسة

يخطئ الكثير من الشعراء، وخاصة في بدايات تجاربهم، في جعل نصوصهم محملا مثقلا يريد أن يقول كل شيء، بعبارات ومجازات متلاحقة ومتراصة يترهل معها النص وتضيع الفكرة ويتبدد الإحساس والطاقة الشعرية للنصوص، إذ أن الشعر لا يقبل الحشو أبدا. وهذا ما جعل الشعراء يذهبون أكثر إلى شعريات الأشياء والتفاصيل بلا زوائد.

تُعدّ شعرية الأشياء تجربة إبداعية مثيرة للحساسية الجمالية التي تكمن خفية في الأغراض اليومية والاعتيادية. إنها دعوة لرؤية العالم حولنا بعين مغايرة. بعدسة بديلة، لندرك تفاصيله ونكشف سحرية أغراضه المتروكة للنسيان، رغم أنها في مرأى العين والنظر. فالمعتاد رؤيته يختبئ في أعماق اللاوعي الفردي والجماعي.

تتخذ شعرية الأشياء حضورا متخالفا (من الاختلاف) ومتنوعا، ضمن نسيج العالم، وذلك في هيئات متعددة وأشكال متناظرة. بمعنى أدق، إننا نعثر عليها أينما ولينا وجوهنا، يكفي أن يلتقطها شاعر أو فنان ويصطحبها إلى صميم منجزه. لقد شكلت هذه الشعرية مادة خامة ودافعة إلهام من قبل فنانين وأدباء، تسكنهم متلازمة التفاصيل الحادة. لتتخذ في أعمالهم مثولا مختلفا بصريا (فوتوغرافياً، صباغيا، رقصا، سينما…) وكتابيا (شعرا وسردا).

تعمل شعرية الأشياء على جعلنا ندرك امتلاء العالم بالتفاصيل الجمالية المعرضة للتلف في الذاكرة الجمعية، وعلى أن الفن كامن في العين والنظر، فالناظر مثلما عند دوشان وبويس هو صانع العمل الفني، والشاعر ناظر بامتياز، يدرك مفازات الأغراض.

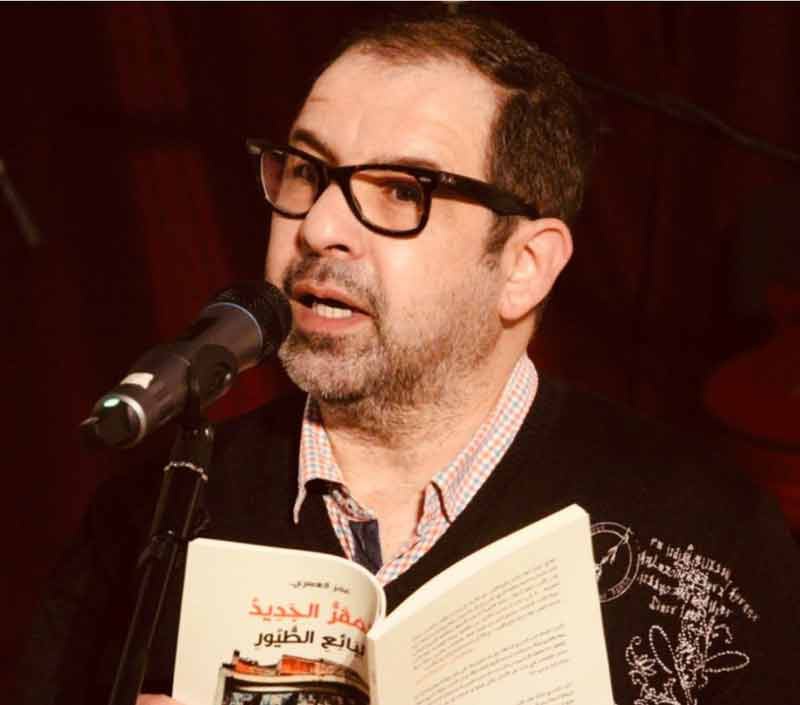

عمر العسري واحد من هؤلاء الشعراء الذي يصطحبون تفاصيل العالم إلى عوالم نصوصهم الشعرية، يعيد تدويرها ويخلق منها استعارات ومجازات قابلة للمس والإحساس والرؤية. يخبئها بين ألاعيبه اللغوية النابشة في أضلاع اللغة، والمُشرعة على العلامات والرموز عبر كثافة مخففة تجعل النص طافيا فوق سطح محيط التأويل العميق. كما في ديوانه الأخير “المقر الجديد لبائع الطيور”.

خلخلة صمت الأشياء

يقتنص عمر العسري أغراضه من أعالي بحار محيطه الخاص لتصير مظاهر مخاتلة وخلاسية، بقدر ما تحيل إلى الواقع، فهي تنفلت منه إلى مصائر جمالية متعالية، أو بتعبير بودلير “الفن متعالٍ على الطبيعة”. هو شاعر يهب الاستدراج الشعري للأشياء المنفلتة ويمنحها تأويلا مضاعفا للنص، فهي في الوقت عينه تحيل على الواقع وتعمل على اختلاق ملمس ناتئ في صميم اللغة الشعرية.

ومهما بدا النص شفافا مُحيلا على الواقع فهو لا يعكس العالم عبر صور ميمية، بل إنه ينقل تلك الأغراض من مستوى “الابتذال” إلى مستوى “التجلي”، بتعبير آرثر دانتو. فتغدو الشفافية ذريعة للغموض، هذا الأخير الذي يُعدّ مسوغ التأويل المضاعف. يقول الشاعر في مقطعين قويين على مستوى الأداء والرؤية “تكفيني/ قلاّمَةٌ/ لأظافر الأرواح المتسخة”. ويقول أيضا “على حافة الشرفة/ مجرّد فتات خبز/ اسّاقطَ من ‘الطَبِيقَةِ'”.

تغدو “الطبيقة” (في إحالتها الدارجة عن المعيش اليومي والمغربي) استدعاءً شاعريا للمنفلت والهارب من القيود المخملية للشعر المدجج بالمصطلحات الرنانة والمُكرسة حد التناسخ الجاف الخالي من دسم الجمالية، إنها لحظة شاعرية مقتنصة من فضاء الشاعر العابر والمتكرر، استدراج للشيء في خامه مما يهب النص ملمسا ورائحة، ويجعل منه لقطة مشهدية تلامس القارئ في تفاصيله المتروكة في علبة اللاوعي.

رؤية العسري الشعرية الكتابية تقويض للعالم وأشيائه لصالح النص الذي يُشبه صاحبه، ليغدو الجسد الكاتب ذريعة إبداعية لكتابة العالم. وهو ما نجد امتداده الفلسفي عند ميرلوبونتي، الرائي بأن الأشياء هي تلك التي يمتلك جسدنا قبضة عليها، بينما القبضة ذاتها هي وظيفة لملكيتنا للأشياء في هذا العالم.

في مقطع آخر يعتقل الشاعر الإنسان في صميم حياة صوتية، مليئة بالطرق وبالإيقاع. يقول “قلب الرّجل، أيُّ رجلٍ، صينيّةٌ من نحاسٍ. صينيةٌ ملساءُ لم تمسسْها وَخَزاتُ الإزميلِ”.

يكاد يكون تاريخ الشعر تاريخ خلخلة صمت الأشياء، بمعنى أنه نحت لها من جديد في صميم اللغة (الشفاهي والمكتوب)، إعادة إعطائها هيئات فينومينولوجية مغايرة. لتصير الأشياء مسوغات شعرية، أما الطبيعة فمجرد فضاء ترعى فيه الأغراض وتلهو في انتظار شاعر/راعي الكلمات يقتنصها، مثلما يفعل القناص/الصياد أو الفوتوغرافي: الضغط على الزناد.

يعمل الشاعر عمر العسري في “المقر الجديد لبائع الطيور” على مطاردة تفاصيله الخاصة، لا يدعي أي نوع من الشعرية الملتصقة بعضلات المجازات الزائدة عن اللزوم، أو الاستعارات اللغوية المكدسة مثل الشحم في بطن نص متخمة، حيث يغيب المعنى وتغيب الذات. أي نعم الشاعر، في هذا المقام، هو المعنى، لكن لا بد للصدق من حيّز داخل النص، ولا بد أن نسمع صوت الشاعر بكل تشظياته وتعدده الداخلي.

اللمس الشعري

اللمس الشعري للأشياء يمنح المنجز بعدا أليغوريا ويجعله سليل الذاكرة لأنه دعوة عارمة لتأجيل النظر وإعمال المخيلة

يكتب الشاعر نصا يحاور العالم والأشياء، ويقترب من الواقع ويتنصل منه، ويمتع منجزه بتضاريس جغرافية، بل هو اقتراب وارتكاز قابل للمس. يقول “التفاصيل/ تبتسم/ لسطوة القوة فيكَ”.

ولأن اللمس أكثر إغراءً من النظر، يحق للقارئ أن يتحسس تلك الطيات والثنايا التي تكاد تغدو استدارات، داخل المنجز، لا أعنيها هنا بالمعنى الإيروسي، لكن في انصهارها مع لاوعي المتلقي وإدراكاته الخارجية، التي يأتي مشحونا بها وهو يطال/يلامس النص. وهذا الغور العميق في اللاوعي والذاكرة اليومية العابرة، والعامرة بالمنسي والمنكمش في كثافة اليومي، رغم تكراره بصريا ووظيفيا، يجد لنفسه مساحة مهمة في ما يُنعت بـ”ذاكرة الجسد”، الذي يختزن ويختزل تفاعلات تجاربية من الأبدان الأخرى.

اللمس الشعري للأشياء، يمنح المنجز بعدا أليغوريا ويجعله سليل الذاكرة، لأنه دعوة عارمة لتأجيل النظر وإعمال المخيّلة. فالخيال عند باشلار يتلبس باليدين ويتحقق بهما. لأنهما رديفا الخلق والإبداع وعبرهما تتشكل التفاصيل، في احتكاك الجلد بنسيج العالم والأشياء.

وفي مقطع آخر، وهو مقطع شديد الانحياز إلى البعد اللمسي، وهذا الملمح قد يغيب في معظم التجارب التي تنزاح نحو الإغراق في رصف المجازات على نحو مشوش، لكن في هذا العمل، نتوقف عند اختلاف أراه يستجيب لحياتنا وهو أقرب إلى استشراف واقع على وشك التحقق. يقول الشاعر “جلدك هذا خذه/ خذه إلى أرض أكثر عطفا/ حيث تطفو مسامك/ في الماء/ في الأغاني في الفرح/ في الحياة/ تموت مرة أخرى وتتطحلب”.

تاريخ الشعر يكاد يكون تاريخ خلخلة صمت الأشياء بمعنى أنه نحت لها من جديد في صميم اللغة

يمكننا أن نترصد هذا البعد الملمسي من خلال مقاطع عديدة، على امتداد صفحات ديوان “المقر الجديد لبائع الطيور” الملساء. أستعين فقط بمثال واحد دال وكاف وشاف، يتعلق الأمر بعنوان النص الشعري الأول “تمثالٌ من فراغ”. تتحقق الإبداعية في النحت عند باشلار في التصاق الجلد بالطين، في العمل على تكوين الاستدارات والانحناءات. يغدو الفراغ عند شاعرنا قابلا للتشكيل، مقوضا بالرؤية، وملمسا محسوسا، بل إنه شيء في ذاته. غرض منفلت من التوصيفات العينية، ومدعاة للخيال. لكل منا الحق في تمثل هذا التمثال حسب رغباته وأهوائه وخلفياته.

يقول الشاعر “إذ أنا/ مجرّد تمثال/ من فراغ/ مجرّد غُبار..”.

التمثال هنا ذريعة الشاعر لاستبدال جلده/بدنه جسده ويتحد مع الأشياء، أما الفراغ فدعوة للاندثار داخل العالم بوصفه جسدا كليّ الحضور، “يحدث لي ألا أشعر ببدني”، يقول. يلغي عنه كونه بؤرة الرقابة الفوكوية وآليته الديكارتية ودونيته الأفلاطونية، ووظيفته الاجتماعية واللغوية. فالجسد هو بلا شك المكان الذي تُدرج فيه المظاهر المهمة للتجربة الإنسانية. إنه ذريعة للنظر، وأن تَنظُر يعني أن تدرك أنه ينظر إليك، أو مثلما يخبرنا “سارتر أن يراك الآخرون هو حقيقة رؤية الآخرين”. يضمحل التمثال إلى غبار، في نص العسري، وتتحد الذات بالعالم، وتغيب في ثنايا الفراغ، لتصير النظرة واحدة: أن ترى العالم يعني أن ترى جسدك (نفسك)، أي أن تراك.

يهرب عمر العسري في عمله هذا من اللامختلف شعرا، حيث تغدو أشياؤه داخل هذا العمل الشعري مأتى الإزاحة المبتغاة إقامتها في صميم الإبداع العربي. إذ عنده اليومي هاهنا يعد مبرر التحول، لا مقر التوطين والاطمئنان الشعري للمستقر، إنه بالمعنى الأدق نوع من ركوب المغامرة بحثا عن الهارب في المألوف بصريا ولغويا. يقول “هَأنذا يا سيدتي/ أركب/ الحافلة السريعة/ الماضية إلى وادي “زَمْ”/ غايتي الوصول إلى أرضِ الفُشارِ”.