"سوداء".. بحث استقصائي يتحوّل إلى عمل مسرحي

"سوداء" مسرحية فرنسية كانت مبرمجة في مسرح رون بوان بالشنزيلزي، إلاّ أن الحجر منع عرضها المباشر في الأسابيع الماضية، لتعرض مؤخرا على قناة “فرانس 5”، وبطلتها مراهقة مجهولة قالت لا، فكان رفضها لحظة فارقة في تاريخ نضال السود في أميركا ضد الميز العنصري.

تحتفظ الذاكرة الجمعية باسم روزا بارك، تلك المرأة السوداء التي رفضت أن تتخلى عن مقعدها في الباص لرجل أبيض، ولكنها لا تعرف أن فتاة سوداء اسمها كلوديت كولفين سبقت روزا بارك إلى تحدّ مماثل، دفاعا عن حقها وحريتها وكرامتها، وواجهت المحكمة بحجج تفنّد الميز العنصري، برغم حداثة سنّها.

هذه الحادثة هي موضوع كتاب للفرنسية تانيا دو مونتاني بعنوان “سوداء.. الحياة المجهولة لكلوديت كولفين”، وقد نشرته ضمن سلسلة تهتم بالنساء اللاّتي صنعن التاريخ، ثمّ اختفى ذكرهنّ لسبب أو لآخر، وخَصَّته للحديث عن مراهقة أميركية سوداء، رفضت يوم 2 مارس 1955، أي قُبيل حادثة روزا بارك الشهيرة بتسعة أشهر، أن تتخلّى عن مقعدها في الباص لرجل أبيض، في مدينة مونتغومري بولاية ألاباما، فتمّ إيقافها ثم إحالتها على المحكمة بتهمة خرق القانون.

ورغم حداثة سنّها (15 عاما) دافعت عن حقها بشراسة، وصرّحت أنها لم تخطئ ولم تخرق القانون، بل القانون هو الأخرق، ورفعت دعوى قضائية ضدّ المدينة.

بلغة تمزج بين المرح والالتزام، والصلابة والنعومة، استطاعت دو مونتاني أن تعيد إلى الحياة صوت كلوديت كولفين

وأمام التضييقات التي واجهتها من بعد، حيث سُدّت في وجهها أبواب الشغل، اختارت الهجرة إلى نيويورك. وسبب خمول ذكرها، خلافا لروزا بارك التي واصلت عملها النضالي ببعث حركة الحقوق المدنية، عملت كلوديت كولفين بنصائح والديها اللذين دعواها إلى التزام الصمت، وعدم سرد حكايتها لأي طرف كان، خصوصا أنها كانت حاملا من عشيقها الأبيض.

تروي الكاتبة قصة تلك الفتاة المنسية، وتستعيد الظروف التي كان يعيشها السود في أغلب الولايات الأميركية، الجنوبية بخاصة. وقد جرت العادة في مونتغومري أن يشتري السود تذاكرهم من مقدمة الباص، ثم يركبون من الباب الخلفي، ويجلسون في المقاعد الخلفية، لأن الباب الأمامي والمقاعد الأمامية مخصصة للبيض، فإذا لم يجد راكب أبيض مكانا شاغرا في المقدمة يتجه إلى المقاعد الخلفية، فيترك له السود أماكنهم صاغرين، لأن قانون الميز العنصري يفرض ذلك.

ولكن في ذلك اليوم حدث ما لم يتوقعه أحد، فقد رفضت الفتاة كلوديت أن تترك مكانها لرجل أبيض. وصمدت أمام رجال الشرطة الذين عيّروها بأقذع النعوت وقذفوها بالكلام الفاحش، ثمّ أمام المحكمة نفسها، بل طالبت باحترام حقوقها كمواطنة أميركية، كما ينصّ عليها الدستور، وعدم الامتثال لقوانين العنصري جيم كراو (التي ظلت سارية المفعول من 1877 إلى 1964).

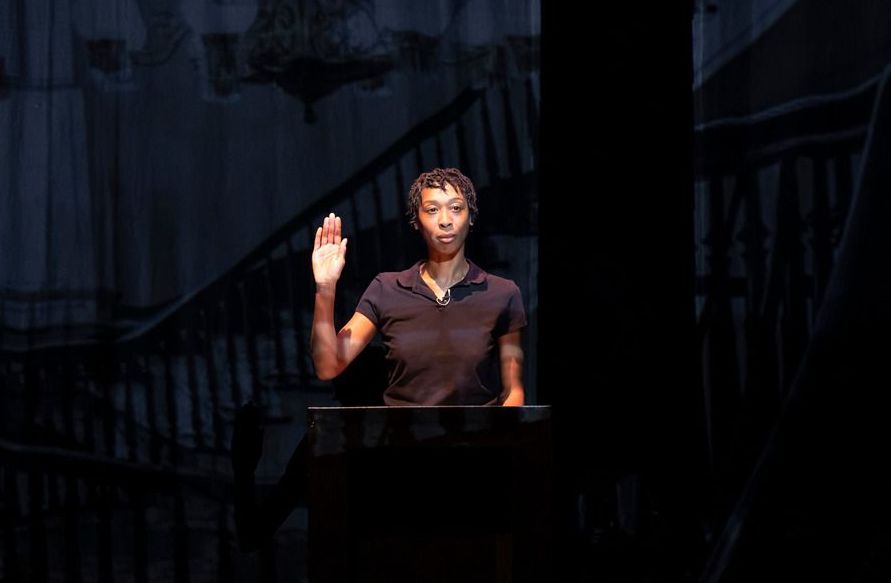

ولكن كيف يمكن تحويل بحث استقصائي إلى عمل مسرحي؟ بعد قراءة الكتاب قام ستيفان فويكنكوس بتوضيبه، ثم عرَض على الكاتبة سردَ وقائعه على الخشبة. قال لها “تصوّري حياة السود في ألاباما خلال خمسينات القرن الماضي، في عاصمتها مونتغومري، تأملي نفسك جيدا، سترين أن جسدك تغيّر، وحللت في جسد كلوديت كولفين وروحها، تلك المراهقة ذات الخمسة عشر ربيعا.. ووعيت أن المرء إذا كان أسود، فليس له حقوق بل واجبات كثيرة”.

ومواجهة الجمهور ليست بالأمر الغريب على تانيا دو مونتاني، فهي كاتبة وصحافية ومعلّقة إذاعية وتلفزيونية، ومغنية أيضا، ولكنها لم تصعد قط على خشبة مسرح للتمثيل، إلاّ هذه المرة.

وأمام إلحاح المخرج قبلت، ولكن لم يكن دورها تقمّص شخصية الفتاة كلوديت بقدر ما كان تصويرا لمعاناة السود في تلك الفترة، وخضوعهم لقوانين جائرة، حتى برز صوت تجاسر على رفض تلك القوانين وصدع بقولة “لا!”، وقد نظرت المؤلفة إلى حياتها هي كامرأة سوداء في موازاة مصير تلك الفتاة.

وفي لغة تمزج بين المرح والالتزام، والصلابة والنعومة، استطاعت أن تعيد إلى الحياة صوت كلوديت كولفين، وتطرح على الجمهور معنى أن يواجه الإنسان العنصرية والأحكام الاعتباطية. وقد استعان المخرج بصور من الأرشيف وأغان تستحضر المرحلة وشهادات لبعض من عاشوا ويلاتها، ومقتطفات أفلام قديمة، في إخراج ينهل كثيرا من الفن السينمائي.

ومن خلال هذه الحكاية التي تحوّلت إلى عمل فرجوي تثير الكاتبة عدة أسئلة يتجاوز محمولها المحيط الأطلسي، سؤال المواطَنة والمسؤوليات المترتبة عليها، والنظرة إلى الآخر المختلف من حيث اللون أو العرق أو الدين، ومعنى البطولة التي تظل رهينة ردود أفعال من شهدوها؛ فكلوديت كولفين استُبعدت في رأيها من حركة الحقوق المدنية لكونها فقيرة وأمّا عزباء. وفي ظرف تشوبه توترات اجتماعية ألهبها النضال ضد العنصرية يعود بنا خطاب المؤلفة إلى القضايا الجوهرية، قضايا الحق والقانون والعدالة.

وتقول دو مونتاني “العنصرية تصنع فكرة أن الشخص هو كذلك بالفطرة، وأن الأسود أسود، إلى الأبد. وكلوديت كولفين (التي تبلغ الآن واحدا وثمانين عاما) تدعونا إلى تجاوز مسألة اللون، والنظر إلى البشر كبشر، على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم”.

ولئن لم يحتفظ التاريخ باسمها فإن هذه المسرحية جعلتها بطلة، وأعادت إليها الاعتبار، وبذلك تحوّل العمل المسرحي إلى شهادة من الحاضر، تعيد الحياة إلى من أهملهم التاريخ لسبب أو لآخر.