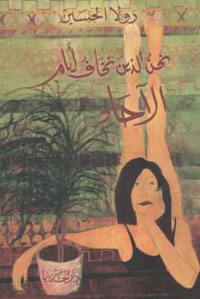

رولا حسين شاعرة لبنانية تكتب القصائد لأنها تخاف أيام الآحاد

تختبر الشاعرة والفنانة اللبنانية رولا الحسين في ديوانها “نحن الذين نخاف أيام الآحاد” حساسية اليومي والذاتي لتصل إلى حالة السكون المطلق، حيث تتباطأ الذرات ليبقى النفس وحده نابضا، والعينان تتأملان خلايا الجسد التي تنحسر عنه كل لحظة، تاركة للضوء حريّة خلخلة مياهه، أشبه بأصابع تتلمس شبق الموجودات لتبعث فيها النور، وتؤقلم حضورها جاعلة إياها شعرا.

عوالم بلا صراع

يتردد ضميرا “أنا” و”نحن” في الديوان، الصادر عن دار الجديد في لبنان، وكأن الشاعرة تؤسس لمركزية ذاتها بوصفها المعيار، هي لا تبني مفاهيميا العالم أو تحاول خلخلة صفاته وحضوره، هي تعيد بنزق ترتيب مكونات ما حولها، تسائلها أن لا تتغير، أن تبقى على حالها، هي لا تدعو الأشياء للانسلاخ عن ذواتها، بل فقط أن تحافظ على أماكنها ووضعياتها تقول “من أقفل الباب؟/ من أطفأ النور؟/ من قرع تلك الأجراس؟/ من خلع كلّ أسناني دفعة واحدة؟/ من أغرق المكان بالمياه؟ / من فتح أنبوبة الغاز؟/ من عرّاني؟/ من أفلت خليّة النحل هنا؟/ من علق كل تلك الساعات على الجدران؟/ من سرق الريموت كونترول؟“.

هذه التساؤلات التي تطرحها الشاعرة نراها تنعكس لاحقا في الفعل تجاه الآخر، الذي لا نراه حاضرا –الفعل-، بل نقرأ ما قبله وما بعده، وكأن هناك هوّة تتلافى الشاعرة الغوص فيها، متفادية لحظات الثقل، لحظات كثافة جسدين والتحامهما، لنقرأ إرهاص أول لمسة وآخر ارتجاف للكاحل بعد ليلة من العرُي، فالشاعرة تتوخى رسم عالم بلا صراعات، عالم متناغم خال من الشدّة، تقول “ستبقين عالقة بهذا الجسد/ حتّى النهاية/ بهذه الانتفاخات كوسادتين تحت العينين/ وهذين الفكّين المربكيْن/ ستبقين عالقة معك/ ومع هذا المزاج الشُباطيّ/ وهذا الجوع/ وهذا الانقطاع/ وهذه العزلة/ ستبقين عالقة/ تحاولين اختيار أزمة أخرى/ وسماء أخرى لنافذتك”.

يحضر لاحقا المكان الخصوصي للشاعرة، هو ملاذها، بوصفه المساحة الآمنة، خاليا من الثرثرة وتقلبات الخارج السطحية، هي تحاول الحفاظ على وضعيات كرسيّها، كنبتها، كأس شايها، ساقيها الممتدتين في الضوء تارة وفي الظل تارة أخرى، هي في مكان هش يداري نزقها، تحاول أن تطوّق انفلاته بأن تضبط عناصره و كائناته، تقول: النملة/على الحائط/ لا تأبه بحرب وشيكة/ رغم سماعها كلّ أخبار/ المحطات التلفزيونيّة/أسفلها”.

|

الشاعرة في سكونها هذا، كخطوط تقطع الطريق، ترسم المسافة بين متحرك وآخر، مكان معدوم العطالة، خفيف، يطفو، يشابه إن أسرع حركة الضوء يبخّر ذرات العرق، وما إن تستكين في وضعيتها، ليبدأ المتخيّل، حيث تبدأ التساؤلات تُطرح حول ما يمكن أن يكون، حول عوالم أخرى تتزن و تضبط وفق رغبات الشاعرة، هو ليس الكسل، أو الحلم، هو الرغبة فقط بالسؤال، بالخيال بوصفه أشد اكتمالا من الواقع وأقل اضطرابا من عناصره، هو لا يحتاج إلى هندسة مستمرة، أما سؤال “لو” فهو فاتحة لليقين لا للشك، هو سؤال عن احتمال مؤجل، عن يقين قيد الاحتلام علّه يتحقق، إذ تقول “أفكّر/ لو أنّ لديّ حقل أشجار برتقال/ أستيقظ باكرا/ أضع منديلا ليحمي رأسي من شمس النهار/ أصعد سلّما خشبيّا/ أقطف ثمار البرتقال/ أغنّي لكلّ برتقالة أحتضنها بكفّي/ أشرب كوب ماء بعد امتلاء كل صندوق”، هذه العلاقة مع الخارج واللايقين تجاهه نراها لا ترتبط بالمتخيل فقط، بل بالفضاءات الأخرى التي تختبرها الشاعرة، فالخارج متفاوت، متبدل ومتغير، يحمل العشوائية واللاانتظام، وحين تكتب عن هذا الخارج/ الطريق، نراها تتوقف عند أكثر التفاصيل يقينا، الفواصل، علامات ثابتة في فضاء الطريق المرتجل فتقول “أنظر فأرى إشارات تطلب مني أن أتوقّف/أن أخفّف سرعتي/ أن أحذر مفاجآت الطريق/أنظر إلى الطريق وأتمنّى لو أنني الخطُّ الأبيض الذي يقطعها نصفين”.

كائنات السكون

يحضر الذكر في الديوان متسللا بين التفاصيل اليومية، هو لا يقتحم عوالم الشاعرة، بل تترك له مساحات للحركة تحافظ بها على سطوتها، على خيوط اللذة التي تحبكها هي لتتحكم بارتعاشاتها وإنزاله، لنراه ينسلّ بين كنبتها وملقط شعرها، ليرحل بعدها خفيفا تاركا الشاعرة تتأمل علامات الرغبة والحب الباقية في المكان، دون أن تترك المجال للثرثرة الرومانسية، أو المجاملات والكذب المنمق سواء بعد اللقاء أو قبله، لينعكس هذا في نصوص أخرى، حيث نرى صيغة الأمر والتنبيه، المرتبطة بالعلاقة مع الذكر بل والموجهة له أحيانا، فإن لم يكن راضيا بها كأنثى على حالها، فليمض، ليغدو مجرد تفصيل زائد إذ تكتب منبّهة إياه ومحذرة من نزقها “أرجو ألاّ تقول شيئا غبيّا الآن/كأن تدعوني إلى العشاء في الخارج/ ما عيب الكنبة؟/ يمكننا تناول العشاء عليها/ شرب الشاي أو الويسكي إن أحببت/أن نشاهد فيلما مثلا دون حتّى الاضطرار للكلام”.