رواية ما بعد الحداثة تجديد أم ارتداد؟

عادة ما يتباهى بعض الكتاب العرب بأن نصوصهم تجاوزت الحداثة إلى ما بعدها، دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء التثبّت من هذا المصطلح ومفهومه وخصائصه، فضلا عن ظروف ظهوره وانتشاره. فهل تعني “ما بعد الحداثة” مرحلة زمنية، أم اتّجاها فكريّا، أم مدرسة فنية؟ وهل حققت إضافة إلى المنجز السردي، محليا أو عالميا؟

يختلف النقاد والمؤرخون في تحديد ظهور ما بعد الحداثة، إذ يردّها بعضهم إلى تاريخ محدد، فيقولون إنها بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم بلغت ذروتها في الستينات والسبعينات، خاصة في فرنسا عقب أحداث مايو 1968 وسيادة البنيوية؛ بينما يعتقد آخرون أنها تعبير عن رؤية فنية يستوي فيها القدماء والمحدثون، ومن ثمّ لا يمكن تحديدها بزمن، لأن حصرها في مرحلة زمنية يضفي صفة موحّدة على موضوع متعدد السّمات.

ويزداد التحديد صعوبة بغياب رؤوسٍ تُمثلها، فما بعد الحداثة ليست تيارا ولا حركة ولا مدرسة فكرية تضم مجموعة تلتقي حول مبادئ معينة، بل هي جهود أفراد، كلّ على حدة في الغالب، سعوا إلى التمرد على الحداثة، ونفض أيديهم من مخلفات الماضي، وإن توخّوا أساليب سردية سبق تداولها في السرديات الكلاسيكية والفنون التشكيلية.

الفرد والحداثة

ظهر المصطلح أول مرة في الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من القرن العشرين، ولكنه لم يفرض حضوره إلا في الستينات في الفن المعماري، بوصفها قطعا مع النزعة الوظيفية، ثم في الخطاب السوسيولوجي، قبل أن يمتد إلى الفنون التشكيلية والآداب.

أما في فرنسا، فقد ربطها النقاد بظهور التيار العبثي في المسرح (بيكيت ويونسكو وأداموف) والرواية الجديدة التي عُدّت حركة طلائعية جديدة مع أندري بروتون ونتالي ساروت وألان روب غرييي، وعاضدتها البنيوية الناهضة، غير أن هذه المرحلة انتهت مع ثورة مايو 68، بعد أن أحدثت تغييرا عميقا في الأفكار والفنون والآداب وحتى في الحقائق.

الأثر الأدبي صار يولي مكانة خاصة للسيرة الذاتية والتجريب واللهجات المحلية ويمزج كل تقنيات الكتابة

الأثر الأدبي صار يولي مكانة خاصة للسيرة الذاتية والتجريب واللهجات المحلية ويمزج كل تقنيات الكتابةوقد تميزت منذ تلك اللحظة بالتفكيك، وليس التحطيم من أجل بناء جديد، بل لإزالة الحواجز وإلغاء الثنائيات. والمعلوم أن الحداثة قامت على نظام ثنائي ذي طبيعة جدلية تسمح بالتفكير في الوَحدة والمجموع، سواء إذا تعلق الأمر بالأثر الأدبي بوصفه بنية، أم بالمجتمع بصفته منظومة، أم بهوية الفرد.

غير أن أداء المنظومة الجدلية وتوقها إلى الكوني في التجاوز التركيبي للأشياء المتقابلة يفسران فداحة الانحرافات المتعددة للشمولية والنزعة التدميرية والأزمة الاقتصادية، ما دفع المجتمعات الغربية ما بعد الصناعية إلى الفصل بين الحداثة التقنية والحداثة الاجتماعية.

وإذا كان تاريخ الرواية الحديثة قد بدأ في القرن السابع عشر، فإنه بلغ ذروته مع الرواية الجديدة، التي قادت الجنس إلى حدود مقروئيته، حيث طرحت نفسها كآلة حاكية يخلخل طابعها التجريبي المجدّد عادات القراءة، ولكنها فشلت، بالرغم من نجاحها النسبي لدى بعض النقاد والباحثين، في تشكيل قاعدة قراء دائمة.

وُلدت الحداثة في العصر الرومانسي كإحساس حادّ وجديد بطبيعة سيرورة تاريخية لا محيد عنها ولا تراجع، حيث غدا الإنسان فردا بعد أن تحرر من التقاليد والدين وأسلم أمره للتاريخ. وكان المجتمع التقليدي يتسم بمعرفة حكائية، أما المجتمع الحديث فقد وُلد عند افتراق المعرفة والحكي، فصار السرد موضع ازدراء وريبة لدى العلماء، غير أن بعض السرديات كالتفتح والاستبصار والتمعن حافظت على وظيفتها الأساسية، أي إضفاء الشرعية على المعرفة، وبدت الرأسمالية عندئذ أفقا أقصى للحداثة، أو “فكّ تشفير عام” بعبارة دولوز، ومنظومة متبجّحة في صلف لا تحتاج إلى عقيدة أو مقدّس كي تشتغل.

وظل يُنظر إلى الحداثة، أيّا ما يكن التحديد الذي نتبنّاه، بوصفها طلاقا وتشظيا، حيث صارت الأجزاء مستقلة، وذاب الكل، واختفى الواحد، ولم تبق سوى محاولات واهية لمنح الأنشطة المتشظية، كالأنسنة والتقدم والحرية، أساسا موحّدا وعقلانيا.

وكانت الحداثة تتميز بالوعي التاريخي، حيث يعرف الفرد الحداثي أنه منذور لانسياب الزمن بشكل لا رجعة فيه، وتتميز أيضا بكونها لا تبالي بتساوي العناصر السردية الثلاثة الكبرى، ولا بالوظيفة المهيمنة للسردية، ومن ثَمّ ابتدعت التاريخ، وادعت الحقيقة مثلما ادعت أنها هي وحدها من يملكها، لأنها لم تكن تنظر إلى الأدب سوى نظرة احتقار.

نصوص ما بعد الحداثة

أمّا ما بعد الحداثة، فكانت مراجعةً لما تمّ التأكيد عليه منذ قرون كأساس لمجتمع علماني متفتّح، وتعبيرًا عن أفول الإيمان بالسرديات المشرّعة، وشكّا متصاعدًا في العقلانية.

يمكن أن ننظر إلى ما بعد الحداثة كمفهوم إذا أردنا الإحاطة بجوهرها وتفحص حقيقتها، ولكن كيف يمكن أن نتعامل معها من وجهة نظر تاريخية، وهي ترفض التاريخ وتنفتح على تعددية مذهلة.

ولئن كانت الحداثة تنحو نحو تقمص المثالية التقدمية في مطلق الراهن، فإن ما بعد الحداثة ترفض كل نقاش حول ما يرجع بالنظر إلى تاريخ الأفكار، وتنبذ فكرة أفق تاريخي لا يمكن تجاوزه، وبذلك تنزّل نفسها في فضاء كونيّ غير محدّد جغرافيّا. فهي ترفض فكرة هيغل عن التقدم التاريخي، ذلك المبدأ الذي قامت عليه الحداثة، ما أدى إلى “موت السرديات الكبرى” بعبارة ليوتار. ومن ثَمّ صارت ما بعد الحداثة تُدرَك أكثر مما تُحدَّد كرفض للإرث الثقافي والعلمي للأنوار، وبذلك أوهت الذاتَ العقلانية في التقاليد الغربية إلى عزلة قاتلة.

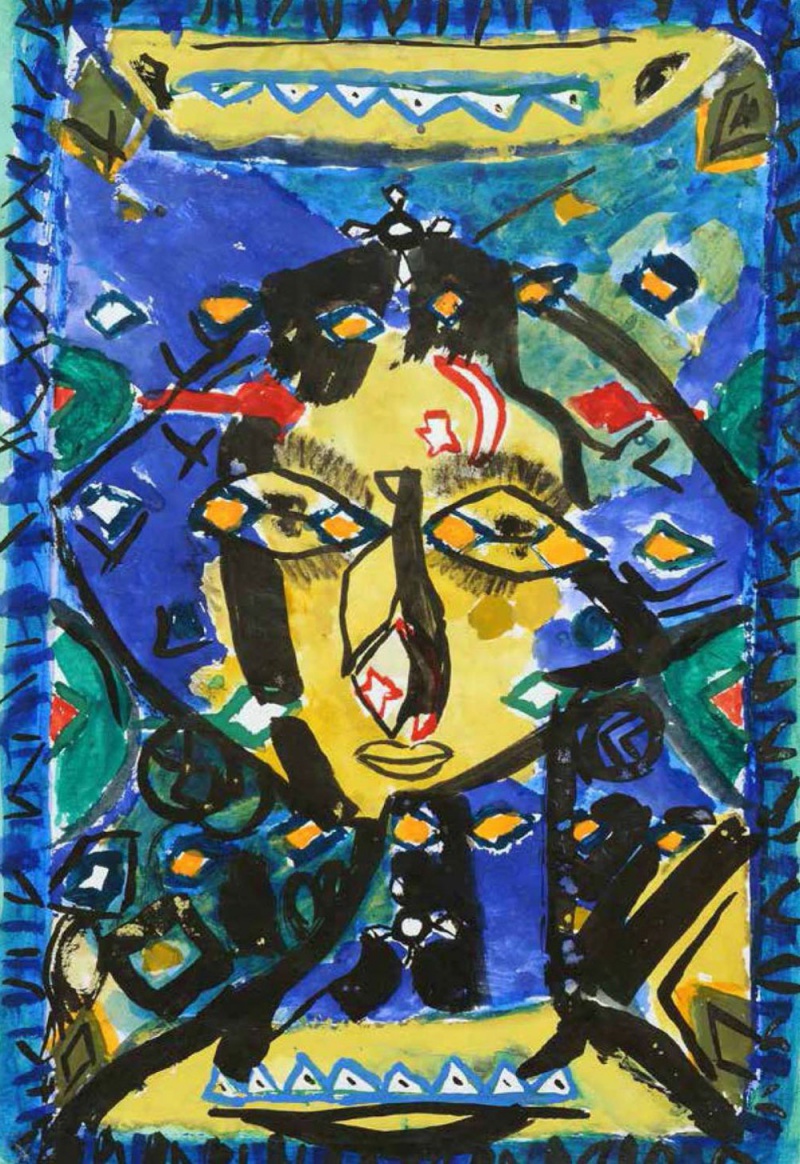

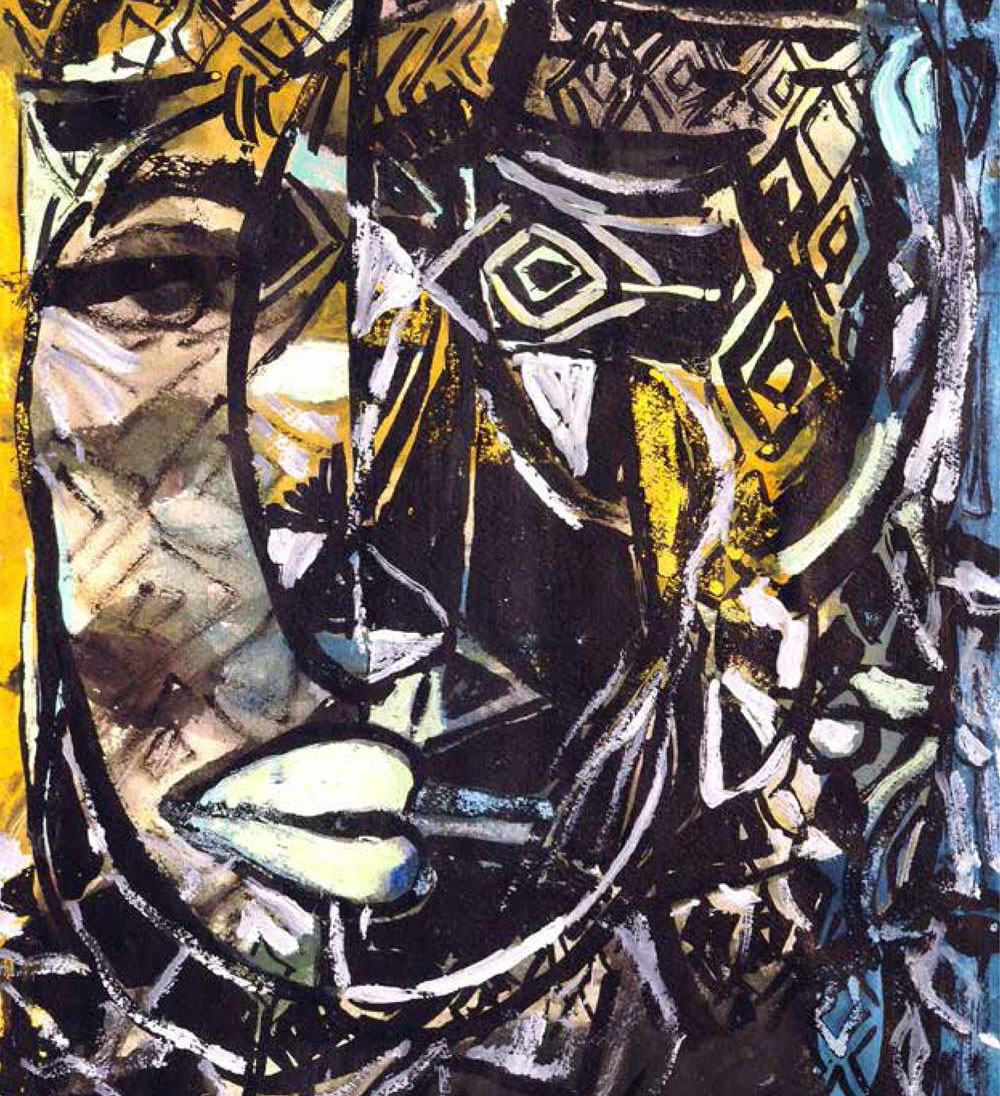

ولما كانت تقدّم نفسها كفكر المتقطّع والمختلف، فقد صار يُنسب إليها كل نصّ سردي يؤثِر تقنياتٍ هجينة كالكولاج والشذرات وخلط الأجناس وتعدد المستويات اللغوية، ذلك أن أدب ما بعد الحداثة يتميز أولا بلجوئه إلى تقنيات سردية متنوعة كالتشظية والمفارقة والسارد غير الأمين، ويتميز ثانيا بخلطِ ما لم يكن يجوز خلطُه في جنس أدبي من قبل، لإيمان أتباعه بألا فرق بين الثقافة الراقية والثقافة السوقية، ويحدّد في الغالب بكونه أسلوبا أو نزعة ظهرت كردّ فعل على الاستمرار الدغمائي لفكر الأنوار والمقاربات الحداثية للأدب.

ومن مميزات رواية ما بعد الحداثة إعادة تسريد النص، والعمل على ابتكار سرديات جديدة، ولكن باعتماد أسلوبين، أحدهما ساخر، بالمفهوم الذي تجلى في الرومانسية الألمانية، والثاني إعادة كتابة التاريخ بخلق سرديات حول شخصيات معروفة، وفق مقاربات ثلاث: أولاها، تتمثل في خلق روابط سببية بين مختلف لحظات مقطع سردي. والثانية، تغيير طبيعة ما كان يدمج بين الأحداث كالتأمل والاعتراف والتعليق. والثالثة هي المزاوجة بين الماضي والحاضر.

أدب ما بعد الحداثة يتميز بلجوئه إلى تقنيات سردية كالتشظية والمفارقة والسارد غير الأمين وبخلط ما لا يجوز خلطُه

ولكن لحظة التنوير فيها غالبا ما تكون غير مقنعة، بل تبدو أحيانا ساذجة، لتصرفها في تراتبية عناصر السرد الكبرى حسب التقليد الأرسطي، أي الفكرة والحبكة والشخصية، ولافتقارها إلى ماء الحكي. وبذلك صار الأثر الأدبي يولي مكانة خاصة للسيرة الذاتية والتجريب ويقحم اللهجات المحلية ويمزج كل تقنيات الكتابة، أو يختزل الوصف والسرد إلى حدوده الدنيا ويترك فراغات بدعوى أن تكملة كل ذلك متروكة للقارئ، وأن النص ينفتح على معان عديدة، ولكن تأويلها يتيه فيها حتى العارفون.

وفي غياب تحديد المصطلح، وُجد من النقاد من أدرج نصوصًا سابقة تاريخيّا لما بعد البنيوية مثل أعمال جويس وبيكيت ويونسكو ووليم بوروز، وحتى بورخس وغارثيا ماركيز وخوليو كورتسار ضمن جماليات ما بعد الحداثة، لكونها تتسم بالتشظي والسخرية والحلم والفنتازيا وحتى الخيال العلمي، أو تجمع بينها كلها في عمل واحد. غير أن كتاب أميركا اللاتينية ينفون ارتباطهم بهذه الظاهرة، بل ويدينون من توخّاها، فقد صرّح أكتافيو باث مثلا بأن ذلك مغلوطٌ تاريخيا، لأن ما بعد الحداثة سردية مستوردة لا تتناسب مع الإنتاج الثقافي لأميركا اللاتينية.

أما العرب فقد تلقفوها، كما تلقفوا من قبلها قصيدة النثر، ووجدنا من داوم استعمال تقنياتها، مفاخرا بأن نصه ينتمي إلى ما بعد الحداثة، ويجد من النقاد من يفسر ذلك بأنه تعبير عن الوضع الراهن المتسم بالتشظي والفوضى، والحال أن تلك المحاولات تعود بنا إلى تقنيات الدادائيين والسرياليين في مطلع القرن الماضي، حين كان أندري بروتون مثلا يستعيض عن الوصف بتلصيق صور شمسية عن الفضاء المعني.