رضوى عاشور تسقط الحدود بين الأنواع والتابوهات في الرواية والثورة

تحل بعد أيام الذكرى السابعة لرحيل الكاتبة والأكاديمية المصرية رضوى عاشور، التي ساهمت إنجازاتها في الرواية تأليفا ونقدا في كشف الكثير من خفاياها، في مشروع يستحق أن يستمر رغم رحيل الكاتبة، إذ يمكن البناء عليه لرسم ملامح أكثر تكاملا وانفتاحا للرواية العربية، وهو ما تصدت له في كتاب صدر بعد خمس سنوات من رحيلها.

تعدّ الدكتورة رضوى عاشور (26 مايو 1946 – 30 نوفمبر 2014) نموذجًا للمثقف الحقيقي أو المثقف المقاوِم بتعبير إدوارد سعيد (1935 – 2003)؛ فهي تُمثّل حالة خاصّة في الثقافة المصريّة والعربيّة على حدٍّ سواء. وقد ضربتْ مثالاً فريدًا بكتاباتها المتعدِّدة، الإبداعيّة والنقديّة والسياسيّة، واشتغالها على قضايا مجتمعها سواء الجامعة أو وطنها مصر أولاً وفلسطين ثانيا.

الدكتورة رضوى ينطبق عليها نموذج المثقف العضوي بتعبير غرامشي؛ فدورها لم يقتصر على عملها كأستاذة جامعيّة تنتمي إلى النُّخبة المنعزلة في برج عاجي بل هو متصلٌ اتّصالاً وثيقًا بالمجتمع وقضاياه الإشكاليّة التي جعلت منها وجهًا مقاومًا للسُّلْطة، فقدمت صورة لما “يجب أن يكون عليه المثقف” لا “ما هو كائن”، على نحو المثقف الحقيقي الذي تحدث عنه جوليان بندا والذي يمتلك الشّجاعة والجرأة على أن يكون وحيدًا ضدّ الجميع ومُجدِّفًا ضدّ التيارات كلها.

فقد تحلّت -بصفاتها الشخصية، وبكتاباتها، ومواقفها- بكل صفات المثقف الحقيقي (الحق) وإن كانت هي أقرب إلى المثقف المقاوم الذي أراده ودعا إليه إدوارد سعيد، بما يقوم به من دور في استجواب السلطة، بل وتقويضها، وأيضًا بالدفاع عن ثوابت الحقّ والعدل من خلال “فضح الفساد والدفاع عن المستضعفين وتحدي السُّلطة القائمة”، وهو الأمر الذي جعل منها أيقونة في النضال والدفاع عن المظلوم والوقوف إلى جوار الحق.

الرواية الجديدة اتّسمت بسقوط الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبيّة، إضافة إلى التحولات التي حلّت بتغير المفاهيم

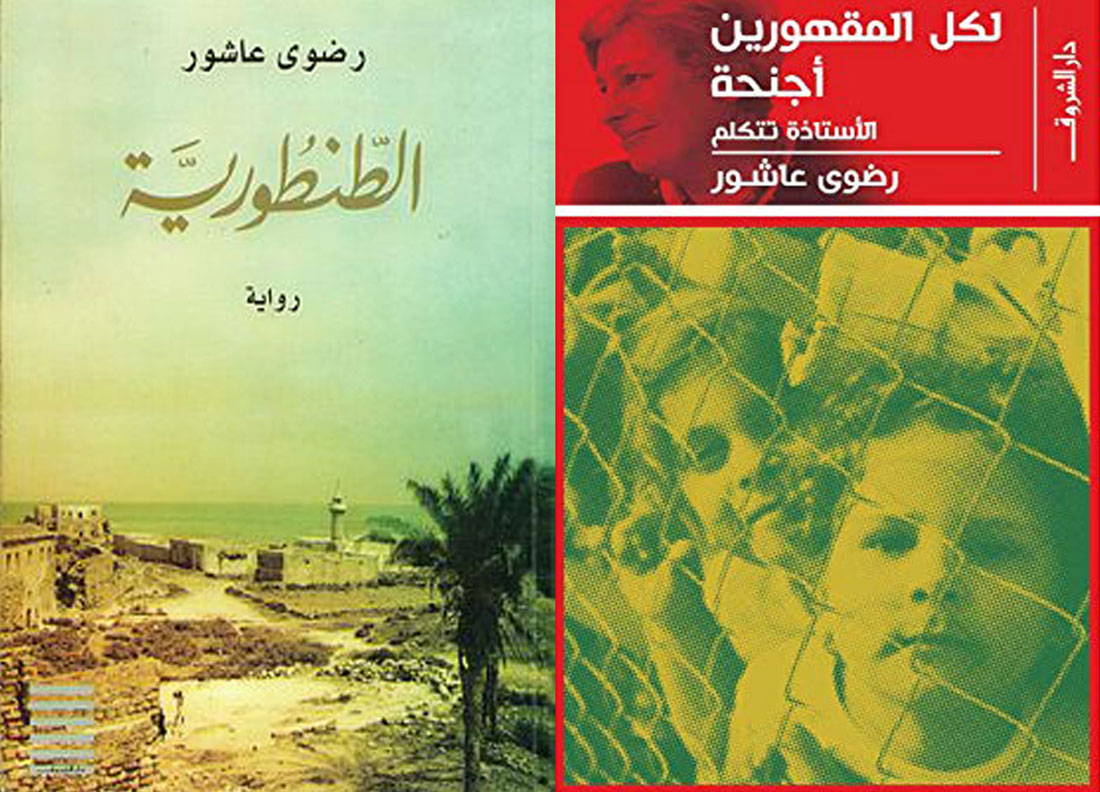

ورغم هذه الأدوار التي لعبتها الدكتورة رضوى عاشور في واقعنا لم تنسَ دورها كناقدة وأكاديمية، فقدمت العديد من الدراسات النقدية المهمّة، كما أن إبداعها لم ينقطع حتى بعد وفاتها؛ فقد صَدر لها بعد وفاتها مباشرة كتاب “الصرخة: مقاطع من سيرة ذاتية” (دار الشروق، 2015)، وهو الجزء الثاني من سيرتها الذاتية “أثقل من رضوى: مقاطع من سيرة ذاتية” (دار الشروق، 2013)، ومع حلول الذكرى الخامسة لها صدر كتاب “لكل المقهورين أجنحة: الأستاذة تتكلّم” عن دار الشروق المصرية 2019. وهو كتاب نقدي يحتوي على المقالات التي كتبتها الدكتورة الرّاحلة عبر مراحل عمرها المختلفة، لكن لم يضمها كتاب، إضافة إلى بعض المقالات المكتوبة باللغة الإنجليزية.

ومن ثمّ يعدُّ الكتاب استكمالًا لدرجات الضوء القادم من شخصية رضوى عاشور. كما يكشف عن بعض مشاريعها التي تناولتها في كتابات مستقلة، على نحو تأكيدها أن “الساق على الساق” لأحمد فارس الشدياق تعد أوّل رواية عربية، فدراستها “تاريخ الأدب ومؤسسة النقد: الشدياق مثالاً” تعد النواة الأساسيّة لكتابها “الحداثة الممكنة: الشدياق والساق على الساق، الرواية الأولى في الأدب العربي الحديث”.

ينقسم الكتاب وفقًا للتبويب الداخلي إلى ستة أبواب، تجمع بين الدراسات النقدية والشهادات الأدبية والكتابة على الكتابة، إضافة إلى صور (أو بورتريهات) لتأبين الراحلين من الأصدقاء؛ كإدوارد سعيد ولطيفة الزيات ونصر حامد أبوزيد وفاطمة موسى وإحسان عباس وناجي العلي وغيرهم. والشيء الجدير بالذكر أن هذه الكتابة تبعد عن الذكريات واللقاءات، حيث تقدّم قراءة واعية لمنجز الرّاحلينَ، بتتبُّع مسارهم الفكريّ وإنجازاتهم العلميّة، على نحو ما فعلتْ في مقالاتها عن إدوارد سعيد ولطيفة الزيات وفرانز فانون وإقبال أحمد. كما يضم الكتاب احتفاء خاصًّا بثورات الربيع العربي، من خلال الشهادات، أو كتابات عن سرد الربيع العربي.

الاشتباك النقدي

استكمال لدرجات الضوء القادم من شخصية رضوى عاشور

لا تفصل أبواب الكتاب بين الجانب الأدبي -باشتباكاته النقدية- والجانب السياسي وأيضًا الذاتي؛ فثمة حضور قوي لمقالاتها السياسية، سواء تلك التي كانت دفاعًا عن القضية الفلسطينية، أو ما تعلق بقضية استقلال الجامعة التي ترى أن السبب الرئيسي لهذا التردي الذي أصابها يتمثّل في حصارها، ثمّ حديثها عن الثورة المصرية. وهي في هذه الكتابات تمزج بين التاريخي والأدبي، فتسجل للصراع العربي – الإسرائيلي، وتقدّم تمثيلات لهذا الحضور من الأدب العربي، وبعضها يكون أشبه بالتسجيل للوقائع كحيلة لتذكير الأجيال الجديدة بوحشية الكيان الصهيوني، فتكتب عن تاريخ مذبحة صبرا وشاتيلا، ويأتي البعض بمثابة عريضة دفاع عن الحق الفلسطيني، فتندّد بالتطبيع.

وعن أهم سمة للرواية في القرن الحادي والعشرين تقول إن السّمة الأبرز لها هي كونها مفتوحة على إمكانيات تجريبية هائلة، بانفتاحها على تاريخها وعلى تنوّع هذا التاريخ تارة وعلى تناقضات هذا التاريخ ومفارقاته وتعدّد علاقات الإنتاج فيه وأساليب حياة أهله تارة أخرى، ما دامت الرواية مفتوحة على مواهب كُتّابها وقدرتهم على ابتكار جمالية جديدة تفي بحاجاتهم للإحاطة بتجاربهم. هذا إضافة إلى أن الرواية الجديدة اتّسمت بسقوط الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبيّة، فضلا عن التحولات التي حلّت بتغير المفاهيم، وحلول مفاهيم جديدة كالخطاب والنص وتجاوزهما إلى الأشكال الأدبية والسعي لدراسة السياق التاريخي للنصوص، وهو ما اعتبر التاريخ نصًّا والنص تاريخًا.

وترى أن اتكاء المويلحي وحافظ إبراهيم على المقامة واللغة القديمة، وهما يكتبان واقع زمانهما، ليس فيه تناقض خاصة وأن الاستعمار صار أمرًا واقعًا في مختلف مناحي الحياة. فاستخدام اللغة القديمة من جانب حافظ إبراهيم لا يخالف راديكاليته على مستوى الموقف السياسي، فاللغة جاءت كنوع من المقاومة والتحصن بالقديم.

كما تعوّل على أهمية إقبال أحمد لا باعتباره أداة التقريب بين فانون وسعيد، أو حتى أن إقبال كان بمثابة المصدر الأساسي من مصادر خبرته بالعالم الثالث وسجل حركاته الكفاحية، وإنما يعود هذا الاهتمام إلى أن إقبال يُشكّل حلقة وصل تتيح استمرارية نموذج المثقف الناقد المرتبط بقضايا التحرير عمومًا، والتحرر الوطني خصوصًا.

وتقف عند علاقة إقبال أحمد بالمهاتما غاندي، وعلاقته بالتحرّر، ثم تقف عند إدوارد سعيد الذي يشترك مع الرفيقيْن في المنفى والاغتراب، فثلاثتهم عانوا الاغتراب ووطأة المُستعمِر، ومسيرتهم مليئة باجتياز الحدود والعبور ومن ثمّ جاءت تجربتهم نضاليّة.

وتشير إلى أن الثلاثة كانوا ينتقدون الإمبريالية من منطلق ثقافي لا من منطلق سياسيّ؛ فإدوارد سعيد اعترف بأنه حتى عام 1967 لم يكن مُسيّسًا. وتسعى المؤلفة عبر لمحات لإظهار طيف فانون وإقبال أحمد في كتابات إدوارد سعيد، وكيف أن طيف فانون لم يغب عن سعيد في كتاباته، كما هو ماثل في “صور المثقف” و”الثقافة والإمبريالية”.

الكتابة المرآة

تتطرق عاشور في بعض هذه المقالات إلى كتاباتها، وكأنها أشبه بمرآة. فتسرد عن روايتها “الطنطورية”، وأسباب كتابتها، والشخصيات المُلْهِمَة لها، في مذهب جديد يكشف للقارئ والناقد ومؤرخ الأدب ملابسات وأسباب الكتابة، وأيضًا منهجها في الكتابة، حيث تقول إنها “تصدت لنوع من التأريخ” مع أنها ليست مؤرخة، فهي تتصدّى له على طريقة الروائيين، حيث الوقائع تتحوّل إلى روح أو حياة أو إيقاع.

وهو درسٌ بليغٌ في كتابة الرواية التاريخيّة، فهي تريد أن تصبح الحكاية “ذاكرة ووعيا وحسًّا وانتباهًا وخبرة”. بل تتقدّم خطوة مهمّة وهي تسرد لاتجاهين نقدييْن ركزا على علاقة الأدب بالتاريخ، الاتجاه الأول أسهم فيه نُقّاد المادية الثقافية في إنجلترا والتاريخيون الجدّد في الولايات المتحدة، والاتجاه الثاني شارك في صياغة مفاهيمه نُقّاد ودارسون اشتغلوا بالنقد ما بعد الكولونيالي (Postcolonialism). فمثلا ريموند ويليامز لا يفصل بين الإنسان المنتج اقتصاديًّا والإنسان المنتج للأفكار والجمال، في حين يرى إدوارد سعيد أن المصالح الاستعمارية وواقع الهيمنة السياسية شكلا الكتابة الأدبية والفكرية والعلمية في أوروبا القرن التاسع عشر.

تعود كثيرًا إلى أعمالها وتفسّر طرائق توظيفها للتاريخ، على نحو ما فعلت في روايتها “قطعة من أوروبا” التي تعود زمنيًّا إلى فترة الخديوي إسماعيل، وتشرح كيف وظّفت الوثائق والمعلومات التاريخيّة، حيث لجأت إلى ذلك في ثلاثيتها غرناطة ومريمة والرحيل، معتمدة على الوثائق والحكايات الشعبية والتكثيف الشعري.

رضوى المفكّرة

يبرز في ثنايا محاضراتها وشهاداتها الوجه الآخر لرضوى عاشور، وإن كان هذا لا ينفصل عن وجهي الروائية والناقدة. هنا تبرز صورة المرأة المفكّرة التي تتأمّل الأشياء، وتقدّم مفاهيم جديدة للرواية التي تؤكد علاقتها الوثيقة بالتاريخ، فحسب رأيها “لا رواية خارج التاريخ”، ومن ثمّ تعتبر الروائي “حكّاء يدوِّن ملامح الواقع التاريخي، ويطرح أسئلته”.

وبالمثل تتأمّل العلاقة بين الهامش والمتن، وصورة المرأة المفكّرة وصورتها عند الرجل، وهو ما دفعها لأن تكتب عن نساء كثيرات يَعمرن هذا الكون بما لا حصر له من نماذج وحكايات. كما تقدّم مفهومًا للكتابة يتواءم مع رؤيتها للواقع وفعل الكتابة الذي هو بمثابة “إطلاق للإرادة في مواجهة نفي الإرادة” أو “اشتباك مع الحياة يحاكمها أو يُغنيها، يفضحها أو يتواطأ معها، يصطدم بها أو يلاعبها أو يرفعها كالمرأة”، والجامعة من منظورها فكرة وضوء كاشف.

كما تسهم في تقديم تصوّر مُهم لنشأة الرواية العربية، حيث تربط النشأة بسياق الواقع الاستعماري، الواعي بحضوره والرغبة في التخلّص من هذا الوعي. وهو مفهوم يتوافق مع مفهوم سعيد عن نشأة الرواية الغربية، حيث يراها نِتاجًا للاستعمار، وليست تناغمًا مع الطبقة البرجوازية كما هي عند هيغل ولوكاتش.

وأعتقد أن هذه الرؤية تتماشى مع توجهات الكثير من روايات الريادة؛ فجميعها جاءت استجابة للوعي بمناهضة هذا الاستعمار، هذا إذا استبعدنا “زينب” هيكل من الريادة، على نحو ما فعلت دراسات كثيرة لاحقة، اعتبرت أن ثمة رواياتٍ أسبق من “زينب”، كما في “وَي إذن لست بإفرنجي” لخليل أفندي الخوري، التي صدرت عام 1859.

كما تبرز صورة المفكّرة بما طرحته من أفكار مهمّة عن الجامعة التي ترى أنها بصورتها الحالية أشبه بتربية للمقهورين، خاصة في ظل ما تُعانيه الجامعة من تدهور للنظام التعليمي. والشيء الفادح في رؤيتها، وإن كان واقعيًّا، أن تبدو الجامعة في نظرها -بما تطرحه بعض المشاهد من تكدس عربات الأمن، وتسليط الجنود لفوهات بنادقهم على الطلاب في الحرم الجامعي- “حيزا مغلقا محكوما ومحاصرا”. فالحصار يتجاوز مدرعة الأمن وفوهة البندقية إلى تفاصيل لا حصر لها. في الحقيقة تضع الجامعة والبحث العلمي تحت مشرط طبيب ماهر، يُشخّص الداء وفي نفس الوقت يقُدم الترياق الشافي. وكأنها تقدم رؤية واعية أو خارطة طريق لمن يريد الخروج من المأزق الحالي! لكن أنّى لها هذا!

نقد كاشف رغم الهنات

وأيضًا كان من الممكن إدراج “رسالة إلى أوروبا” ضمن المقالات السياسية، و”الأستاذ الشارد”، وهي شهادة عن محنة الجامعة، ضمن الشهادات. وبالمثل فصل “سرد الربيع العربي”، الذي هو شهادة حيّة على ما حدث في الثورة المصرية وشعاراتها وزخمها، يبدو لي بعيدًا كل البعد عن النقد الأدبي حتى ولو أشار عنوانه إلى ذلك.على الرغم من أهمية الأطروحات التي قدمت في الكتاب، إلّا أن ثمّة ملاحظات استوقفتني أثناء القراءة، أولاها أن الكتاب كان يحتاج إلى تحرير وضبط، حيث ثمة موضوعات مكرّرة، تأتي في ثنايا شهادات أو محاضرات، فكان يجب إدراج محاضرة برشلونة مع الدراسة الأولى “تأمّلات في مفهوم الرواية”، وبالمثل شهادتها عن رواية الطنطورية كان من الممكن أن تُضم إلى “التاريخ واللغة والكتابة: شهادة كتابة”.

كما أن الكتابات النقدية جاء فيها بعض التعميم، فعلى سبيل المثال العرض الذي تناولت فيه تجربة “أدب السجون في العالم العربي” على الرغم من إشارتها المسبقة إلى أنها ستقتصر على أربعة بلدان لتقديم نماذج دالة -والبلدان هي مصر والمغرب ولبنان وفلسطين- تحدثت عن تجربة عبدالرحمن منيف، وهو خارج حدود التصنيف الذي حددته. وثانيًا الدراسة أشبه باستعراض فوقي، دون التطرق إلى جماليات الكتابة وخصوصية التجارب بين بلد وآخر، خاصة وأن ظروف الاعتقال مختلفة، وإن كانت السياسة هي الجامع المشترك بينها. فمثلا تجربة المغرب أو ما عرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”، ذات خصوصية لا مثيل لها في معتقلات العالم العربي.

كما يغلب على الدراسة الجانب التاريخي، فهي لا تقترب من الجوانب الفنيّة، حتى بمجرد إشارة، إلى درجة أنها عندما تذكر رواية الطاهر بن جلون “تلك العتمة الباهرة” التي كانت شهادة لأحد الناجين من المعتقل، تعلّق بأننا لسنا بصدد تقييم الرواية، وتستعرض ملابسات ما أثارته الرواية من جدل. الشيء المهم الذي تشير إليه هو أن ترجمة السجن بمثابة تأريخ لعلاقة السلطة بمعارضيها.

يتكرّر هذا العرض التاريخي، في فصل “الحضور المزدوج: فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي في الأدب العربي”، فنراها ترصد للشعراء الذين تناولوا القضية في أشعارهم كقصيدة فلسطين الدامية للجواهري، ثمّ ما كتبه الأخوان رحباني في قصيدة “راجعون” وترى أن الشعر هو الأسبق في التعبير عن المأساة الفلسطينية، ثم تلته القصة القصيرة، أما الكتابة المسرحية فترى أنها شحيحة إجمالاً ويغلب عليها الخطاب السياسي المُباشر والخلط بين الصهيونية واليهودية، وإن كانت تعترف في نهاية ما طرحته بأنها ورقة يشوبها قدر من التفكّك، ومن ثمّ تأمل من الباحثين ألا يكتفوا بتتبع فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي وحضورهما في الأدب العربي الحديث، وإنما دورهم إملاء شكل الكتابة سواء تناولت الموضوع أو لم تتناوله.

ورغم الملاحظات السابقة يكشف تنوع مقالات الكِتاب ومسارات القراءة عن منهجها النقدي بصفة عامة، والذي يعمد إلى التشابهات والاستدعاءات، ومن ثم تميل معظم كتاباتها إلى النقد الثقافي، فهي لا تقف عند حدود المنهج التاريخي، وهي تبحث عن الريادة في الرواية العربية، بل ثمة قراءة للسياق الثقافي والتاريخي لهذه الحقبة وربطها بالمنتج الثقافي.

كما أنها في تناولها لعلاقة إدوارد سعيد بفانون لا تتوقف عند الرابط المباشر، وهو إقبال أحمد، بل تبحث عن التشابهات والتقاطعات، إضافة إلى أنها تستلمح جذور هذا التأثير في كتابات سعيد. وفي قراءتها لسرد الربيع العربي لا تتوقف عند واقع الثورة تاريخيًّا، بل تتناول نتاج هذه الثورة سواء في صيغة مدونات أو رسومات أو حتى لافتات.

فالقيمة الحقيقية للكتاب أنه كشف عن تعدّد وجوه رضوى عاشور، وقدّم نماذجَ من النقد من أكاديمية بحكم موقعها كأستاذة سابقة للأدب الإنجليزي، إلا أنها خالية من اللوغريتمات التي يحرص عليها الأكاديميون، بل هي كتابات صالحة للقراءة من مستويات مختلفة، بدءًا بالهاوي والقارئ العادي وصولا إلى المتخصص الحصيف.