رؤوف مسعد اللامنتمي في رحلة البحث عن الحب والاستقرار والعمل

فن السيرة الذاتية ليس جديدا في الأدب العربي منذ الشعر الجاهلي وما تلاه، ولكن السيرة الذاتية كجنس أدبي مستقل بذاته ما زالت تواجه بعض الإشكالات والعراقيل في المجتمعات العربية المحافظة التي تفضل إخفاء الذات أكثر من كشفها، بما يصاحب عملية المكاشفة من فضائحية قد لا تروق للبعض، قراء أو شخصيات من الأهل وكل من تقاطعت معهم الذات.

“إن السيرة الذاتية لا تكون صادقة إلا بقدر ما هي مشينة”، هكذا تعارف دارسو ونقاد السيرة الذاتية، لكن من أين نعرف أن ما ذكره صاحب السيرة هو كل الحقيقة أو جميع مساوئه؟ فالرأي عندي أن مسألة قول المشين كمعيار لصدق السيرة ليس صحيحا بل مبالغا فيه بعض الشيء؛ لأن هناك الكثير المشين والمخفي تسْقطه الذات وهي تسرد عن أناتها، على نحو ما خبرنا بأن “اعترافات القديس أوغسطين” التي اعتبرها النقاد هي النموذج الأمثل لتعرية الذات كانت على غير الحقيقة، فقد أخفى القديس أوغسطين بعض الحقائق المتعلقة بأمه، وابنه وغيرهما.

الاعترافات تخضع هي الأخرى لشرط الاختيار والانتقاء، وكذلك إلى شرطة الذاكرة التي تكون بمثابة القيم والحاكم والمصفاة، على ما هو مسموح بالبوح به، وتمريره، وحجب أو إغفال ما يتعارض مع موانع عديدة لا تبدأ بالدين ولا تنتهي بالأخلاق والفضيلة.

ليس كل ما وقع أو حدث للذات قابلا للحكي للعيان، فالحقيقة أن الكاتب لا يذكر في سيرته من مساوئه وعيوبه إلا ما يغازل به القارئ، أو ما يود أن يفصح عنه؛ لذا فالأصوب أن نقول إن السيرة الذاتية لا تكون صادقة إلا بقدر تحقق الصدق في القدر المروْي منها، إذا ما طابقناه مع الواقع المرجعي، فثمة أحداث مغفلة (عمدا أو عن غير عمد) توارت أو حجبتْ لأسباب غير معلومة لا يمكننا أن نحكم عليها.

الذاكرة اليقظة

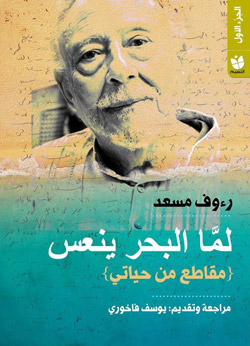

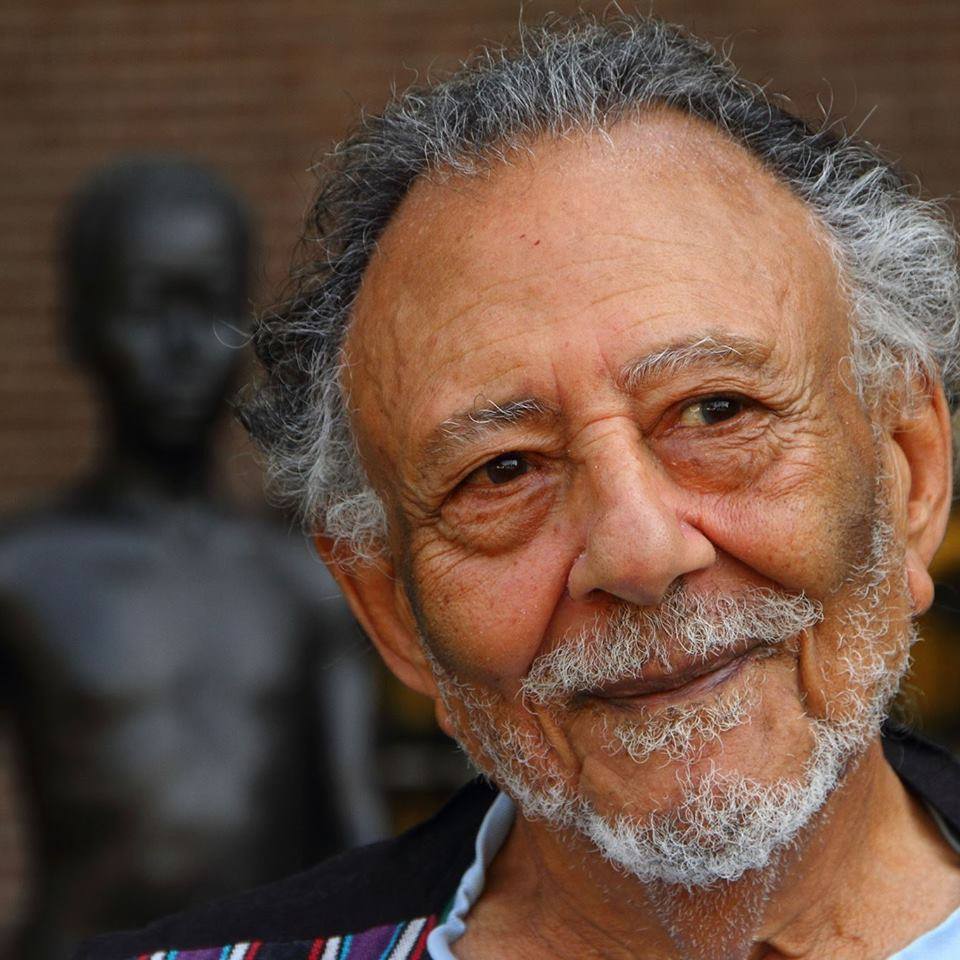

تجنبا لفخ عدم قول الحقيقة كاملة، تحايل الكاتب المصري المولود في السودان والمقيم في أمستردام رؤوف مسعد في الجزء الأول من ذكرياته “لما البحر ينعس”، الصادرة عن دار النسيم بالقاهرة، ووصفها بـ”مقاطع من حياتي”، كآلية تتواءم مع خرقه العهد/ الميثاق السيري، الذي يستوجب قول كل شيء بوقوع الذات تحت قسم/ يمين.

يكتب مسعد مذكراته في مرحلة عمرية متأخرة (حسب ما ذكر بدأ وهو في الـ79 من عمره) ومن ثم كان هاجس الخوف من ثقوب الذاكرة وخياناتها يراوده، وإن كان يؤكد على أنها “ما زالت متيقظة”، إلا أنه يصر على أن هذه المقتطفات ما هي إلا “مواقف ومحطات” في حياته.

الهدف من الكتابة وفق المؤلف هو أنه يسعى إلى استعادة ذاته القديمة عبر هذه المحطات والمواقف، فيعيد التذكر في حياته وحياة من تقاطعت حيواتهم بحياته. كما ينتخب من حياته ما يراه يحتاج إلى تعليل وتفسير، لذا نراه ينبهنا أكثر من مرة أثناء سرده بخصيصة الانتخاب والاختزال هكذا “لن أفيض هنا في الحديث فإن اكتشافاتي المتعلقة بذاتي لا تهم أحدا سواي، ولا حتى أولادنا”.

المؤلف لا يلتزم في سرد ذكرياته بالزمن الكرونولوجي المعروف في كتابة السيرة، وإنما يراوح بين الماضي والحاضر

بقدر ما يسعى رؤوف مسعد في هذا المقطع إلى أن يفسد لذة الانتظار التي يعول عليها القارئ من تنامي السرد في الكشف عن المجهول وربما المثير للذات الواقعة تحت سلطة الاعتراف، إلا أنه في الوقت ذاته يأتي هذا الاحتراز بمثابة خرق لميثاق السيرة الذاتية، بأن يقول كل شيء عن ذاته، وهو ما يضعنا في إشكالية النوع والتصنيف، إلى أي نوع تنتمي هذه الكتابة؟ هل هي سيرة ذاتية محضة؟ أم سيرة روائية أو رواية سيرة ذاتية؟ أم مذكرات؟ أم نص مفتوح عن الذات في علاقتها بالآخر؟

في حالة رؤوف مسعد الوقوف على مسألة تحديد النوع مضيعة للوقت، فالكتابة عنده – على وجه الخصوص – تأخذ شكلا مفتوحا أشمل من أن يؤطرها نوع أو يحصرها شكل بعينه. فكما معروف النوع الأدبي – كسائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى – مثلما هو محكوم بقوة جمود، فإنه في الوقت ذاته يتسم بقوة تغيير.

النص هنا مفتوح تتجاذبه أو تتقاطع مع حدوده أنواع عدة، تارة يميل إلى التخييل الروائي، وتارة إلى السيرة بما يتضمنه من استعادة للماضي بأحداثه وأشخاصه، وتارة ثالثة يميل إلى التوثيق بإثبات الشواهد والتواريخ، وتارة أخرى يأتي كشهادة على حقبة زمنية أو أحداث شارك فيها. فما يشغله، في المقام الأول، هو الكتابة ليس إلا، بما تتطلبه من صدق وبوح وتعرية في اكتشاف الذات، أكثر من انشغاله بسؤال: إلى أي جنس تنتمي كتاباتي؟ كما تأخذ الكتابة عنده وظيفة نقدية باعتبارها كتابة في النقد الاجتماعي؛ بنقد المجتمع والقيم السائدة.

تتوالى صراحة مسعد (كما آلفناها في منجزه الروائي) منذ البداية؛ فيتعرض لحياته الخاصة (الزواج والطلاق)، والعلاقات العائلية، والاكتشافات الجنسية المبكرة ثم السجن بكل جرأة وصدق وتعرية، كما يتحدث عن الكتابة الإبداعية ومصادر شخوص رواياته.

ما يقدمه مسعد أشبه بوقفة عند المنحدر لو استعرنا عنوان رواية “علاء الديب”؛ وقفة لمراجعة وتقييم هذه الذات المشاكسة على مدار تاريخها. فيكتب عن أصدقائه كمال القلش، عبدالرحمن الأبنودي، صنع الله إبراهيم، جمال الغيطاني، محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس وآخرين. فتأتي كتابته عنهم أشبه ببورتريهات، وإن كانت فيها بعض القسوة أحيانا، كأن يصف الأبنودي بأنه متسلق ومتزلق للسلطة، ويوسف إدريس بأنه مدمن، وكمال القلش بأنه بخيل، وجمال الغيطاني بأنه منتحل لعمل من آخر. وكأنه يقوم بدور هدمي بنائي في آن واحد وفق وصف جاك دريدا للتفكيك.

جينات التمرد

يختبر رؤوف مسعد الذاكرة فيستعيد حكاية البصق التي تعكس توجها ساديا مارسته مدرسته في المرحلة الابتدائية على الطلاب بعدما فشلوا في درس الإملاء، فأحضرت طلاب الروضة الأقل منهم ليبصقوا عليهم.

في هذه الحكاية التي يستعيدها مع بعدها الزمني ثمة شاهد مهم سيكون معيارا لفهم تركيبة شخصيته، وتفسيرا لمواقفه التي سار فيها عكس التيار، كرحلته إلى إسرائيل، أو دفاعه عن الطالب الإيطالي ريجيني في ما بعد. فعندما أمرت المدرسة طلاب الروضة بالبصق عليهم، لم يهرب على نحو ما فعل أقرانه في الصف “بأن نزلوا ضاحكين تحت الأدراج”، وإنما وقف ثابتا يتلقى البصقات، وهو ما يكشف عن جينات تمرد مبكرة في شكل تحد ومواجهة.

وفي ذات الوقت يقوم الكاتب بتعرية ممارسة السلطة (أحد أوجهها المؤسسة التعليمية) في تحقير الأدنى والأقل، وهو ما سيصادفه طوال تاريخه، فالسلطة بكافة أشكالها (سياسية، دينية، تعليمية، نسقية) وأجهزتها (القمعية والأيديولوجية) ستكون هي الطرف القاهر الذي لا يختلف عن ممارسة المدرسة مع تباين الفعل العقابي، وفي المقابل سيكون الطرف المتحدي (وهو الأضعف) غير المذعن لقهرها المعنوي أو المادي بالعقاب بالسجن.

ومن ثم لا نتعجب من تمرده، وهو ابن قس على المؤسسة الدينية الذي نذرته الأم لها كخادم للرب، فما إن اكتشف الشيوعية حتى هرب من مؤسسة الكنيسة إلى مؤسسة الشيوعية. فاعتناقه الشيوعية كان تمردا على الأسرة والكنيسة وعلى كل ما كان سابقا من دين وعقيدة. فهو لا يؤمن بجنة أو جحيم ولا بقيامة، فقط هو يؤمن بأنه حينما يتعرف على “إلهه سوف نتحرك سويا حتى يوصلني إلى مرادي”.

لا يسير مسعد في ذكرياته على نهج طرائق كتابة السيرة، التي تلتزم زمنا كرونولوجيا (وهذا أحد أشكال الخرْق للميثاق النوع، كاستمرار لجينات التمرد على السلْطة، فالميثاق أو العهْد بمثابة السلْطة الملزمة، وبكسرها أو خرقها يتحقق للذات شغفها في التمرد على السلْطة بمفهومها الأشمل)، وإنما الزمن منداح بين الماضي البعيد والماضي القريب والحاضر، تتقاطع الأزمنة عند نقطة واحدة هي ذات رؤوف الـمستعادة.

تقاطعات الزمن بين الماضي والحاضر والماضي البعيد والقريب ليست هي الشيء (الوحيد) المميز في النص، وإنما ثمة تقاطعات وتداخلات مع نصوص سابقة له. فحديثه عن التحرش يدفعه إلى ذكر حياة الولد السوداني مدثر الذي ذكره في بيضة النعامة، وقد اعتبره الكبار “فريسة شرعية ومشروعة”. كما أن التقاطعات تتجاوز أعماله الخاصة إلى أعمال أصدقائه، فيحيل في تجربة السجن وساديتها إلى كتابي شوقي عبدالحكيم “الأقدام العارية” و”شرف” لصنع الله إبراهيم.

ومن هنا تأخذ تجربة الكتابة بعْدا آخر بانفتاحها على تجارب آخرين. فالذات لا تتقوقع في حدود شرنقتها، وإنما تخرج تلتمس الونس (أو الاحتماء) بذوات أخرى عانت من ذات الفعل، وسلبت إرادتها، وانتهكت رجولة أصحابها. كما أن النص ليس نقيا، وإنما تتداخل معه نصوص متفرقة مثل نصوص داخل السيرة كـ”سر الروح” وهي كتابات أشبه بتأملات تقترب من الفلسفة بدرجة ما.

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وجود فصول قصيرة في موضوعات مختلفة، فمثلا الوحدة المعنونة بأفكار عن الحب هي فصل كتبه كي يكون جزءا من رواية تكتبها ابنته يارا بعنوان “سجون أبي”. وهناك فصل عن كتابه عن “نصر أبوزيد” هو أشبه بخطبة دفاعية عن رأيه في الأديان، وبالمثل الفصل الخاص بمحمود أمين العالم وعبدالعظيم رمضان، هو محاورة عن الكتابة وعن المقدمة التي كتبها حسين مروة للكتاب، بمعنى أدق كتابة أشبه بنقد النقد.

اعترافات ابن القس

جرأة مسعد واضحة في كتابته للسيرة، ليس فقط في حديثه عن الجنس والعلاقات التي أقامها، وإنما في حديثه عن عائلته، فيحكي عن سنوات الفقر والحرمان، والانتقالات مع الأب وتجربة الحياة المكتظة داخل شقة أو النوم على أقفاص من الجريد خشية العقارب.

كما يصف مواقف الجدال بين أمه مع خاله وديع، وقد انتهى به الأمر لأن يهرب من السودان ويعود إلى مصر. ونفس مواقف “العكْننة” و”النقار” المتواصل تقود أخته الثريا للهرب مع شاب وتتزوج به وتعيش معه في بدروم.

كما يحكي عن المعونات المادية التي قدمتها أسرة الدكتور داوود إسكندر وزوجته إستر لهما عند عودتهما إلى مصر. ويكشف عن التحول المذهبي لأبيه وانتقاله إلى الإنجيلية، ويرجعه إلى أن أباه كان لا يريد أن يصير مثل أعمامه فلاحا؛ فالتحق بالتبشريين الأمريكيين في صعيد مصر، وقد وفروا له التعليم مجانا في الدراسة الثانوية. وتظهر جرأته أيضا في انتقاده للمؤسسة العقابية، وقد تصل الجرأة إلى الاعتراف بالتحرش بالسيدات في المواصلات العامة، لكن قمة شبقه الجنسي كانت في تلصصه على صدر أخته.

في جزء مهم من هذه السيرة يسرد الكاتب مواقف المثقفين وارتماءهم في أحضان أنظمة استبدادية وادعاءهم المعارضة

من الاعترافات الصادمة إعلان إسلامه كي يتزوج من مسلمة (إيمان فتحي عافية)، أو أن ابنته يارا كانت نتاج علاقة قصيرة بصديقته قبل الزواج. بل يصل اعترافه إلى ذروته بقوله “أنا غير مؤمن وغير ممارس”، وهو الذي نذرته الأم لكي يكون خادما للرب. وهناك اعترافات عن تجربته مع الشيوعيين، والخلافات الفكرية بينهم، إلى استقالته من الحزب.

كما يسرد عن الممارسات العنيفة التي تمارس في السجون، وعن السادية التي يمارسها السجانون على الضحايا. وعن علاقاته بشخصيات عامة تعرف عليها عبر مسيرته، فيذكر علاقته بأسرة شهدي الشافعي، وصنع الله إبراهيم، وكمال القلش، ويتذكر لقاءه الأول بعبدالرحمن الأبنودي وكيف أنه لم يشعر بالراحة له.

في جزء مهم من هذه السيرة يسرد مواقف المثقفين وارتماءهم في أحضان أنظمة استبدادية، بل أخذ البعض وهم يحسبون على المعارضة، في الدفاع عن الدكتاتور صدام حسين كما فعل أمير إسكندر وأصدر “هكذا تكلم صدام حسين” على غرار “هكذا تكلم زرادشت”، ونفس الشيء فعله الغيطاني بإصدار كتابه “البوابة الشرقية”. من أعجب ما يذكره هو موقف المثقفين من النقد فمثلما عتب على صنع الله إبراهيم لأنه “زعل” بسبب ملاحظاته على رواية “نجمة أغسطس”، عتب على فخري كريم عندما كتب نقدا عن رواية “بيضة النعامة” خاصة الجزء المتعلق بإيمان فتحي.

في الحقيقة أن المؤلف المهاجر دوما وغير المستقر في مكان منذ طفولته، فهو أشبه برحالة، حاول في كتابته لسيرته أو مقاطع من سيرته أن يجد العزاء في الكتابة والاستقرار الذي فارقه كثيرا حتى مرحلة متأخرة من عمره في أمستردام. وأيضا أن يجد اطمئنانه أو يقينه وهو اللامنتمي إلى شيء، فأعادته الأسرة إلى الاستقرار، وجردته من حياة الصعلكة التي كان يعيشها، وأيضا أعادته ابنته إلى الانتماء، حتى بدأ مفهوم الانتماء يتوسع فصار ينتمي إلى التحضر والاستقلال الشخصي، لا إلى وطن مسجل في هويته.

لا يسعني في الأخير إلا أن أقول هذه وثيقة مهمة على زمن وعلى أشخاص، وتحولات في مسيرة أشخاص بفعل السياسة. ومن هذه الأهمية كان يجب أن تحرر جيدا فثمة تكرار كثير، مع الأسف، في حكايات رويت في مناسبات مختلفة، وكان الأولى حذف هذا التكرار، إضافة إلى التداخل في الأسماء والتواريخ، فذكر أهداف سويف على أنها زوجة أحمد سيف الإسلام، وهذا غير صحيح، وأن حملة الاعتقالات حدثت في يناير 1995، أعتقد أن هذا خطأ في التواريخ فهي معروفة في يناير 1959.