خبز على طاولة الخال ميلاد: مساءلة لمفهوم الجندر وللقوالب النمطية الجاهزة

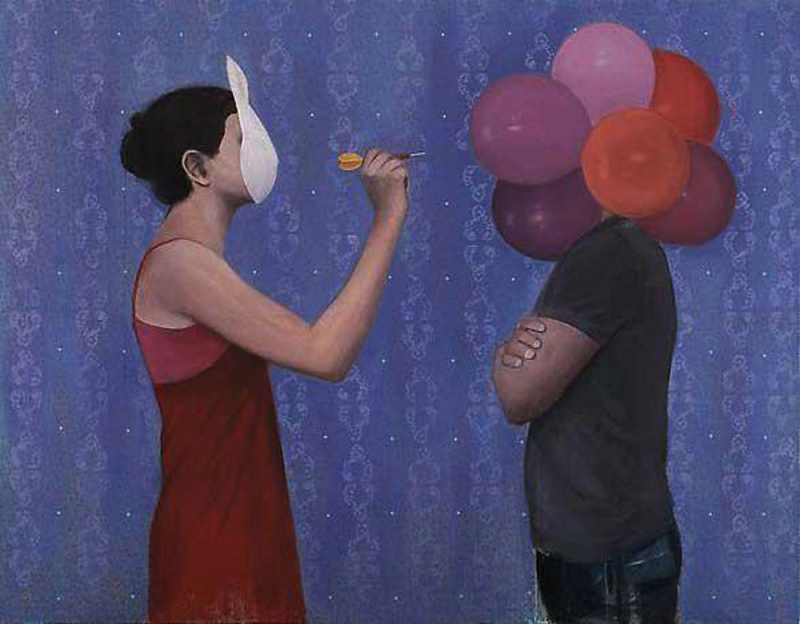

ما مفهوم الجندر؟ وهل أن معايير الرجولة لدى شعوب شمال أفريقيا هي ذاتها في كل مكان؟ هل نستطيع العيش خارج القوالب المجتمعية الجاهزة أم من حقنا أن نختلف ونضمن قبولا غير مشروط من الآخر؟ من يحدد المسموح والممنوع للرجل والمرأة؟ كيف نصنع القيم وندافع عنها ونرثها؟ هذه الأسئلة وغيرها يثيرها الليبي محمد النعاس في روايته “خبز على طاولة الخال ميلاد”.

من المجتمع الليبي المنغلق على ذاته رغم انفتاحه على العالم، من المجتمع الذي يملك من التناقضات ما يميزه ويرسم هويته المتجذرة والتي يتوارث جزءا كبيرا منها جيلا بعد جيل، جاءت “خبز على طاولة الخال ميلاد”، الرواية الأولى في مسيرة الليبي محمد النعاس التي كانت بمثابة ضربة حظ لا تحدث مع أي كان جعلته يقتنص جائزة البوكر للعام 2022، ويضيء للقارء العربي جوانب عدة من الحياة في ليبيا.

بأسلوب لغوي بسيط لا يطنب في الاستعراض الكلامي، يدخلنا الروائي محمد النعاس في جوهر عمله منذ فصله الأول. “عیلة وخالها میلاد” (عائلة خالها ميلاد)، مقولة شعبیّة منتشرة بین اللیبیین، یعیّرون بها الرجل الذي لا يملك سلطة على النساء اللائي يتبعنه والمتهمات غالبا بالانحلال الأخلاقي، هكذا استهل الكاتب نصه بأكمله، وهو استهلال يختصر كل ما ستتطرق إليه الرواية وتفككه من مفاهيم وأفكار، تدور كلها في فلك “ميلاد وعائلته”.

تدور أحداث الرواية في مجتمع قريته المنغلق، في الريف الليبي أو القرية الليبية، والريف كما نعلم ضوابطه أشد حدة وقسوة من ضوابط المدينة، سلوكيات أهله تخضع للتدقيق والمتابعة وتوضع تحت “الميكروسكوب” 24 ساعة في اليوم، على مدار الأسبوع والشهر والسنة والعمر بأكمله.

في القرية، يبحث ميلاد الأسطى – الموضوع تحت مجهر ليبيي القرية – عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلا بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خص المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت، وهكذا يقلبان الأدوار الاجتماعية.

نص العمل جاء بأفكار ومفاهيم مكثفة، نجح محمد النعاس في التعبير عنها بإيجاز وعمق، في رواية لم تتعد 202 صفحة

يظل ميلاد مغيبا على حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه بما يحدث حوله. ويستفزه حتى يستعيد زمام السيطرة على أخواته وزوجته، يدفعه ذلك إلى عنف لم يألفه، فيصبح وكأنه ممثل يجري “بروفاته” الخاصة على أفعال الرجولة، كأن يأمر ابنة أخته بأن لا ترتدي السراويل ويشك في سلوك زوجته، فيعنفها دون دليل قاطع، أسوة برجال المنطقة.

تتناول الرواية تعريفات مجتمع القرية المختلفة للرجولة، لكنها، تحتفظ بتعريف واحد للرجل الضد أو “اللا رجل” الذي يكون ميلاد الأسطى رمزا له. ميلاد الذي جعلته طفولته التي عاشها طفلا وحيدا بين أربع بنات، يتكشف على عالم النساء فيتقن التنظيف والطبخ وحتى إزالة شعر الجسم، ويعرف قصص النساء وعالمهن، فاكتسب منهن اللين والرقة ولم يعد قادرا على استحضار ردات فعل ذكورية في اللحظات اللازمة.

هذه التركيبة النفسية التي كونت شخصية ميلاد جعلته محبوبا من أخواته، منبوذا من كل المجتمع، فحتى والده يكيل له دوما السباب والشتم ويحثه على أن يصبح رجلا. كل محاولاته باءت بالفشل ولم يستطع ميلاد أن يتعلم من والده سوى صناعة الخبز. وحتى المخبز فرط فيه بضعفه وقلة حيلته لعمه المتسلط.

في الخدمة العسكرية، كان ميلاد محل سخرية بني جنسه، وعند الزواج استمتعت زوجته بالتخلي عن مهامها في البيت لينوبها هو، في حين تخرج هي للعمل بثياب لا تلتزم كثيرا بنواميس المجتمع الليبي، لكن من قال إن أشغال المنزل من تنظيف وطبخ وجلي هي حكر على النساء؟ سؤال يسأله ميلاد ويفكك إجابته من وجهة نظر كل شخوص الرواية.

في تقديمه لكتابه يقول النعاس إن هذه الرواية “تعيد مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم الجندر وتدين القوالب النمطية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر محددة إذا تخطاها أحدهما تخطى الحد الذي سطر له. إنها رواية الانتصار للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة، ورواية الانتصار للتجربة الإنسانية إزاء كل التوصيفات الثابتة”.

يتنقل محمد النعاس في روايته بين الماضي والحاضر، في مراوحة سردية تبدو مدروسة وتظل طوال الرواية أشبه بالسرد الذاتي، ثم يتبين للقارئ في الفصول الأخيرة أن ميلاد يحكي قصته لمصور أفلام، أرسلته “المدام” لـ”يصنع” فيلما عن ميلاد، رغم أنها واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة فيه، والتي دفعته مرغما نحو تحول كبير.

أحيانا، يتخلى النعاس عن تخصيص المكان، فيخيل للقارئ أن النص الذي بين يديه عن مجتمعات عربية متشابهة، لكن الكاتب سرعان ما يعود لاستعمال مفردات ليبية وأمكنة ليبية وحتى أمثلة شعبية ليبية تتصدر فصول الحكاية، منها “اضرب القطوسة تتربى العروسة” (اضرب القطة) “الراجل ما يعيبه شيء”.

جاء نص العمل بأفكار ومفاهيم مكثفة، نجح محمد النعاس في التعبير عنها بإيجاز وعمق، في رواية لم تتعد 202 صفحة، بدءا من نظرة المجتمع للفرد رجلا كان أو امرأة، مرورا بالتنميط، والعادات، والموروثات الدينية، والتحرر، وعمل المرأة، والوظيفة الرسمية، والجشع، والدعارة، ويهود طرابلس، وأهمية المكانة الاجتماعية وحصانتها، ودور المرأة والرجل في الحياة ومؤسسسة الزواج، والمعسكرات والتدريبات العسكرية، والصداقة، والحب، والزنا، والأفكار المسبقة لدى الليبيين عن التونسيين وعلاقاتهم الاجتماعية، وصولا إلى القتل.

يفكك لنا ميلاد المفاهيم الكبرى لأي قيمة أو سلوك في فلك الخبز ورمزياته المتعددة، فالخبز هو في حقيقة الأمر “بطل” العمل الروائي، يستحضره النعاس كسيد في مواجهة العبيد (البشر)، وكيف أنه يتنوع بتنوع طبقات المجتمع، فخبز أعيان البلاد لا يشبه خبز العامة، وخبز اليهودي لا يشبع المسلم، رغم أن الخبز هو السيد دائما، والناس دخلوا مرحلة إدمانه، وتركوا له حرية العمل على مستويات كثيرة في العقل البشري، دون تفكر في نشأته وتقنين استهلاكه، عموما “لم يشبع الإنسان قبل اكتشافه الخبز” أو هكذا يرى ميلاد “الخباز”.

حديث النعاس عن الخبز وطقوس الخبز ومروره عبر روائح مؤثرة في المجتمع الليبي كرائحة الحناء والبخور (الجاوي والوشق) والبرتقال، جعل الرواية تصنف من قبل عدد من النقاد بأنها تندرج ضمن خانة “روايات الرائحة”.

إنها تستحضر طريقة صناعة الخبز في ليبيا زمن الاستعمار الإيطالي، إلا أنها تروي روائح إن صح التعبير من المجتمع الليبي، من رائحة الحناء إلى الحب والكره والزنا، والعائلة والسفر، وفقدان الأم والأب.. روائح كلها تنبعث من المجتمع الليبي لتصله بجارته تونس والراوئح المشتركة والمختلفة بينهما، والرائحة هنا لا تعني بالضرورة أنها رائحة نشمها بالمعنى الحرفي للكلمة ولكن قد تكون سلوكا وعادات وقناعات وانتماءات وشخوصا وطقوسا، لديها رائحتها التي لا تمحى من ذاكرتنا.

الرواية جاءت بسيطة وعميقة، تطرح أسئلة كثيرة لكنها تستفز أسئلة أكثر وأكبر في عقل القارئ

هذه الرواية جاءت في زمن تظهر فيه الشعوب العربية ومنها تونس، جارة ليبيا، في الواقع وشريكتها في المتن الراوئي، توسعا في الحديث عن الاختلاف الجنسي وحتى الاختلافات السلوكية ونمطية الصورة الجماعية عن كياني الرجل والمرأة وما يميز كل طرف منهما. جاءت “خبز على طاولة الخال ميلاد” لتعري حقيقة مسكوتا عنها في مجتمع محافظ، مجتمع تلزمه عقود كبيرة ليتصالح مع الاختلافات البسيطة التي تطول شخصية الرجل والتي لا تصل في أغلبها حد فقدانه ميوله الجنسية تجاه النساء، فتلك قضية أخرى، بل “ميلاد” كان رجلا بكامل ذكورته، يميل لسلوكيات وأفعال أنثوية كأن يكون هينا لينا عاطفيا، لا يحب العراك ولا السكر والمجون ومصاحبة العاهرات، وافتكاك حقوقه بالقوة وسطوة اللسان، إنه يتقبل الاختلاف ويحترم حرية المرأة ويعاملها كند له، يعاملها معاملة إنسان بكامل إنسانيته.

عاش ميلاد متمسكا بفردانيته إلى أن غلبته سلطة المجموعة، ودخل في دوامة من الأسئلة “هل يمكن أن أستعيد رجولتي؟ وكيف سأتمكّن من ذلك؟ ثمّة خياران لا ثالث لهما، إمّا أن أستعيد رجولتي، أو أن أنهي حياتي أمّا الاستمرار في العبث ومقاومة الحياة والمجتمع، الذي من حولي، فلا فائدة ولا طائل من ورائه”، حاول الانتحار مرات ففشل، إلى أن تحول في الأخير إلى زان وقاتل.

هذا التحول الفجائي والكبير، لم يحدث سوى في آخر صفحتين من الرواية وهو ما بدا مسقطا ولا مبرر له. صحيح أن الحياة تكشف لنا في العديد من الأحيان أن التحولات الكبرى تأتي بغتة، لكن عالم الرواية وأسلوب النعاس الذي اختار سردا “هادئا” خاليا من الصدمات، لا يحتمل نهاية صادمة إلى هذا الحد.

ويمكن القول إن الرواية جاءت بسيطة وعميقة، تطرح أسئلة كثيرة لكنها تستفز أسئلة أكثر وأكبر في عقل القارئ، هي أشبه بحكايات الجدات القديمة، التي تنقل إلينا الحكم والقيم وتدفعنا إلى التفكير بأسلوب سلس وساحر، وهي ربما قدرات ورثها النعاس عن عائلته إذ يقول إنه من عائلة تحب القصص ولها ذاكرتها الخاص من القصص الكوميدي والكوميديا السوداء، وهو من مجتمع يضرب الأمثال والقصص لكل أمور حياته، وعنه يقول “لا نساوي شيئا دون القصص، حياتنا، تطورنا وملاحمنا تتمحور حولها، خيالنا الجامح يجعلنا دائما نفكر في ما قد يكون”.