"حوارية السيد والعبد" مسرحية بابلية خالدة مهما تحول العالم

في سياق التمركز الأوروبي حول الذات، رأى معظم مفكري الغرب وباحثيه ومؤرخيه أن العالم هو أوروبا، وأن القارة ابتكرت التاريخ، ونسبوا إليها النماذج الأولى للإبداع الفني والأدبي والفكري التي عرفتها الحضارات الإنسانية، واعتبروا ما عداها من نماذج صورا وأشباها لها، مثلما هو الحال في المسرح، الذي تثبت الكثير من النصوص أن ريادته تعود إلى بابل قبل الإغريق.

أثناء قراءتي لتدوينات الصديق الشاعر الكردي لقمان ديركي توقفت عند سلسلة لحواريات لا تتجاوز السطرين بين شخصيتيْ “عمي الشيخ” وتابعه “حمّود”، يكتبها لقمان بلهجة بدوية، وفيها يتطرق هذان المهجّران إلى كل ما يستجد بأسلوب كوميدي ساخر، يعرض الفكرة ثم يأتي بنقيضها وفق منطق مخروم، مما يذكّر بأقدم نص مسرحي عرفته البشرية في العصر البابلي وهو “حوارية السيد والعبد” حيث يجمّل الخادم كل ما يشتهيه سيده وينوي فعله ثم لا يلبث أن يقبحه ويأتي على ذكر مثالبه كلما عدل سيده عن فعله.

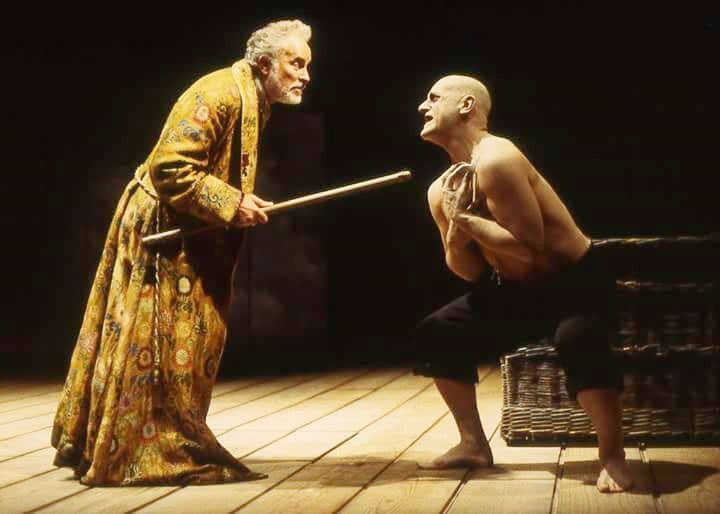

هذا الجدل الذي يبدأ في الديباجة الأصلية للنص البابلي بعبارة “إسمعني أيها العبد/ أنا مصغ أيها السيد”، وترادفه كلمة “إسمع يا حمود – نعم سيدي الشيخ” في ما يكتبه ديركي، كان قد ظهر قبل جدلية هيغل في ألمانيا التي كنت قد شاهدت على أحد مسارحها ببرلين في تسعينات القرن الماضي “حوارية السيد والعبد” من توقيع المخرج العراقي الراحل خليل شوقي.

ويستمر النسج على منوال هذه الحوارية الأخاذة الآسرة في مختلف العصور لما تحمله من “ثوابت قيمية متغيرة” في الدراما البشرية، أي تلك العلاقة المبنية على غطرسة القوة وإذعان الضعف، وما بينهما من تبريرات.. وكأن المأساة الإنسانية هي القدرة على الاستمرار في التبرير من أجل الاستمرار في الحياة.

أسئلة حارقة

النص يعكس مزايا النفس الإنسانية ومزاجها وحالة العبث واللامسؤولية، كما يطرح الفراغ الفكري لدى العبد ومزاجية السيد

الأصل في هذه الحكاية هو النص البابلي (عراقي المزاج والإسقاط)، أما التفرعات والقراءات فكثيرة متنوعة، لكنها تصب كلها في خانة تلك العلاقة المشوهة أصلا بين السيد والعبد، وما يعتريها من مغالطات وتأويلات كما في “العنب الحامض” للأديب البرازيلي غيليرمي فيجيريدو، وصولا إلى نص سوري حديث كان قد كتبه نورالدين الهاشمي بالعنوان نفسه، ويقول في خاتمته على لسان كل من السيد والعبد:

ـ توقف… لا تحضر لي طعاماً بعد الآن/ – لماذا ياسيدي؟/ – لقد أُهديَ إلينا خادمٌ صغير.

في صباح اليوم التالي همس الخادمُ الجديدُ في أذن سيده يخبره بأنّهم وجدوا مطيعاً جثةً باردةً. فسأل السيد وهو يرتشف قهوته الصباحية:

ـ أكانت علامات الرضا والقبول مرتسمة على وجهه أم علائم الغضب والحزن؟/ – علائم الغضب والحزن يا سيدي/ – رائع… رائع… يعجبني تمرد هؤلاءِ الفقراءِ – فقط – بعد موتهم.

ترى، ما سر خلود هذا النص البابلي الذي صمد لآلاف السنين، واخترق بحروفه المسمارية جدار الزمن ليطرح قضاياه طازجة وكأنها قد ابتدعت لتوها؟

لا بد أن السر وراء ذلك هو الخيط الناظم لجميع الأطروحات التي ينفتح عليها النص، مما يعطيه بعدا وجوديا يتعلق بأسئلة حارقة لم توجد لها الأجوبة الشافية رغم تقدم العلوم وتطور حضارة الإنسان.

يتفق الدارسون والمتخصصون على أن “حوارية السيد والعبد” كنص مسرحي شعري منقوش على الألواح الحجرية، تعود إلى العام 1200 قبل الميلاد، أي أنها ظهرت في الفترة التي تمثل قمة ازدهار أدب بلاد الرافدين، حيث تأثرت هذه الفترة بقوانين حمورابي الشهيرة، بالإضافة إلى تأثرها بالأفكار السومرية والأكادية كما يتضح في خلفيتها البيئية والاجتماعية.

أما عن فحوى النص فهو مراوغة العبد لسيده ونفاقه له، حيث يؤيد العبد ما يريده سيده ويرفض ما يعزف عنه، ويعكس النص مزايا النفس الإنسانية ومزاجها وحالة العبث واللامسؤولية، كما يطرح الفراغ الفكري لدى العبد ومزاجية السيد، إلى جانب الطموح والضياع الذي يعكسه أقدم نص يُظهر الجذور التشاؤمية، بالإضافة إلى أنه يُظهر استبداد السيد وتهوره وشخصية العبد المهتزة، وكل ذلك في سبيل إنقاذ العبد لنفسه من غضب مولاه.

تتألف الحوارية من أحد عشر مقطعا، تبدأ بمقاطع سهلة وبسيطة، ثم ما تلبث أن تأخذ أشكالا معقدة ومتشابكة في الوسط، لتنتهي بمجموعة من الأفكار العبثية والتناقضات الفلسفية، ومن الجميل أن هذه الحوارية تطرح مشكلات ذاك الزمان وحلولا لها، فنجدها تطرح الثورة والخنوع والحب والزواج والتجارة والمال والتقوى والهواجس والمشاعر والحياة والموت والتفاؤل والتشاؤم.

حواريات عميقة

وفي ختام النص الذي قام بدراسته الباحث فيصل العبدالله، لا يجد السيد من خلاص إلا لقاء ربه حيث أودع كل الإجابات التي تبدو مستحيلة على تفكيره، إذ لا بد أن يركع أمامه، فيقرر إرسال عبده إلى منيّته لعل روحه تعود وتحمل إليه الأجوبة الشافية، ولكن العبد يسأل سيده “إذا قتلتني ماذا ستفعل بدوني؟ إنك لن تستطيع أن تعيش أكثر من ثلاثة أيام”.

هكذا ارتبط في النهاية مصير السيد بعبده، وكذلك العكس، في معضلة فكرية لا تحل بمجرد القراءة السطحية، وتغليب القيم “الأخلاقوية” الكبرى ذات المعاني المسطحة والبلهاء.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث حسين الهنداوي عن هذه القصيدة المكتوبة باللغة البابلية إنها تتميز بسبك فكري – أدبي رفيع الجمالية والتنظيم، ومنفردة أيضا بأصالة وعمق في إبراز عقلانية مفهوم الشك الفلسفي قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام على ديكارت بالمعتقدات والقيم والأخلاق السائدة بموازاة مضمونها “اللا – أدري” المحوري على صعيدي الذات والموضوع وعلاقتهما الجدلية حيث التضاد ليس مجرد علاقة سلبية بين وجودين ملموسين وحسب، بل بين ذاتين متضادتين تماماً في إطار إشكالية وحدتهما السرمدية.

يتمحور هذا الأثر الإبداعي العظيم حول ثماني مسائل تلخص الوجود البشري وأسئلته المزمنة، وهي:

ما سر خلود هذا النص البابلي الذي صمد لآلاف السنين، واخترق جدار الزمن ليطرح قضاياه طازجة وكأنه كتب للتو

عبثية السلطة كما في هذه الحوارية القصيرة: السيد: أريد أن أذهب إلى القصر/ العبد: اذهب كي تحقق كل رغباتك/ السيد: لا لن أذهب إلى القصر/ العبد: لا تذهب لأنها أرض غريبة ومحفوفة بالأخطار.

ثم تأتي في المرتبة الثانية “عبثية اللذة” عبر حوارية عن جدوى الطعام وعدمه، فعبثية الثورة، عبثية الحب في الحوارية الآتية:

السيد: أريد أن أحب امرأة/ العبد: أحب يا سيدي، أحب، فحب المرأة سعادة/ السيد: لا لن أحب/ العبد: لا تحب يا سيدي، لا تحب، فحب المرأة انتحار.

وفي المرتبة الخامسة تأتي عبثية العبادة من خلال سؤال من يتقرب إلى الآخر الخالق أم المخلوق، ثم تأتي العبثية السادسة في حب الوطن التي يقول فيها العبد لسيده “لا تفعل يا سيدي لا تفعل، لأن من يفعل الخير لبلده يلعن”. وفي المرتبة السابعة تأتي عبثية فعل الخير، أما في الحوارية الثامنة التي يختتم بها هذا النص الحكيم: السيد: ما الخير إذن؟/ العبد: الخير أن يدق عنقك وعنقي أو يرمى كلانا في البحر/ السيد: لا يا عبدي، سأقتلك وحدك وأدعك تسبقني إلى الموت/العبد: اقتلني يا سيدي اقتلني.. لكنك لن تستطيع العيش من بعدي ولو لثلاثة أيام.

ختاما لا يمكن للمرء إلا التوقف باندهاش واستمتاع كبيرين أمام هذه الرائعة الأدبية التي يبلغ سنها بضعة آلاف من الأعوام ثم السؤال عن جدوى وقاحة بعض المخرجين الغربيين في اعتبار المسرح اليوناني هو الأقدم في تاريخ البشرية أمام هذا النص الذي وجد قبله بمئات السنين، لا ليقرأ فقط بل ليمثل أمام جمهور لا يتقن كله القراءة والكتابة في ذلك العصر.

وفي هذا الصدد نشر عالم الآثار العراقي فوزي رشيد عام 1987 بحثا بعنوان “المسرح بابلي وليس إغريقيا” يؤكد فيه أن هذا الإرث الهائل من الكتابات البابلية وجد كي يُمثل قبل أن يُقرأ.