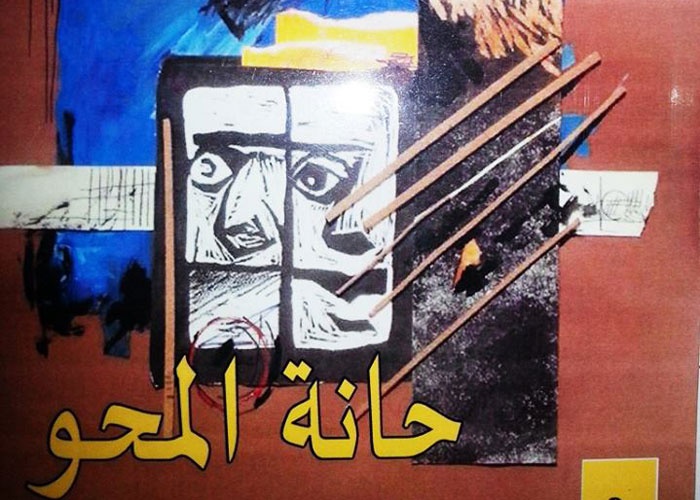

"حانة المحو" الإيقاع والتناص في قصيدة النثر

إن قصيدة النثر ليست أقلّ جاهزية من الشعر الكلاسيكي، في تبنيّ الإيقاع والموسيقى، وإنتاج المعنى، أو التأثير في القارئ. فهي تقدّم تحديا بليغا، لكنها لا تستخدم السطر الأخير كأداة إحراز أهدافها. ويأتي ديوان “حانة المحو”، للشاعر المغربي صالح لبريني، مكتسيا أسلوب -أساليب- قصيدة النثر، داخل إيقاع داخلي خاص به، إذ يوظف الشاعر في تقطيعه العمودي للجمل نوعا من اللعب بالكلمات المتراصة في ما بينها، داخل تنظيم صوتي يقترب ليلامس القصيدة الحرة، وإن كان يبتعد عنها في انتمائه للحرية التي جاءت بها قصيدة النثر.

ينبني التقطيع العمودي عند صالح لبريني على الوحدة العضوية للقصيدة، هذه الوحدة التي سبق وأن حددتها الناقدة سوزان برنار في مؤلفها “قصيدة النثر من شارل بودلير وحتى الآن” بأنها تعني أن يكون النص كلا واحدا، ويكون النص كله وحدة واحدة، لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن أيّ جزء من أجزائه. وهذا يتضح جليّا من قراءتنا لتلك النصوص الثمانية التي جاء الديوان حاملا لعناوينها “قنديل الغياب، لسميرة سر الفلق، مراكش، حدائق الليل، دهشة القصيد، حانة المحو، مدارج الغربة، الغثيان”.

أمّا من ناحية الإيقاع، فقد اتخذ الشاعر، صالح لبريني، لقصائده موسيقى خاصة، تقربها من قصيدة النثر الموسيقية، أكثر من قصيدة التفعيلة، لما جاءت تتبناه من كتابة نثرية، لا تفعيلية، فالقصيدة الموسيقية ترتكز أكثر، كما يحددها بريان كليمنس وجيمي دونام، في كتابهما “مقدمة لقصيدة النثر”، على أصوات الكلمات والعبارات والجمل، كما تركّز على معانيها. إنها بهذا المعنى جمعٌ للمعنى والموسيقى، وهذا ما يمكننا أن نقرأه من خلال قراءتنا لقصائد ديوان صالح لبريني. إذ يقول:

فمن مُبْلِغي سدْرةَ الشّجن..؟/ غير تواريخَ تحرسُ صولة الصمتِ/ والوهَن/ غير سيّدةٍ أفلحتْ في قتلي/ ونذرتْ ظمأها الأبدي لعطشها الرملي..

ويأتي أسلوب التكرار، ركيزة داخل النسق الشعري للديوان، لما يتمتع به هذا الأسلوب من ضبط لإثارة انتباه القارئ، وجعله يتفاعل مع النص، كما يولّف بين الأبيات داخل إيقاع داخلي، وإن يتعدد التكرار، من ترديد الدال أو المدلول، أو هما معا في البيت الواحد، أو في عدة أبيات، بحيث يكون استعمال الدال، مرة ثانية مفيدا إفادة جديدة، تضيف إلى الموسيقى الناتجة من تشابه الحروف إفرازا دلاليا، لا يتحقق إذا غابت عملية التكرار وهي عملية اعتبرها سابير من أهم العناصر في البحث التركيبي لترتيب الكلمات وترابطها، وهذا يدل عن تواجد نوعين من التكرار: أفقي ورأسي، وهذا الأخير هو ما يحويه الديوان.

إلى جانب الإيقاع الذي حاولنا أن نلمّ به داخل ديوان “حانة المحو”، نأتي في هذا الشق للوقوف على أسلوب شعري ثان باهر يوظفه الشاعر صالح لبريني داخل بناء المعاني وترصيف أبيات الديوان، إذ يستدرج الشاعر نصوصا وأرواحا قبلية فيما يمكننا أن نصطلح عليه بالتفاعلية، في استحضار وملامسة لفنون أخرى واستعارة جمالياتها واستدعائها بشكل غير مباشر بحيث تكون حاضرة، بل متماهية مع النص المكتوب. ويأتي هذا الأسلوب في عدة نصوص يحتويها، إذ نقرأ من قصيدة “مدارج الغربة”:

والذئاب هم إخوتي يا أبتِ/ باعوا حُلمي غيله/ فلمّا أبيتُ/ وأشهرت رفضي سيفا يا أبتِ/ اتهموني زندقه/ ورموني في غيابة الأسرِ…

إنه استحضار للنص القرآني وتناص ماهر معه، من حيث الألفاظ الموظفة، وقصة النبي يوسف وإخوته. غير أن الشاعر لا يوظف -لا يتفاعل مع- القصة على أساس استحضارها بمعانيها الأصلية أو الاستشهاد بها أو تذكير القارئ بها، بل هو نوع من الحلول الصوفي، إذ يتخذ الشاعر من ضمير المتكلم، الذي يعود في النص القرآني على النبي يوسف، ضميرا خاصا به، إنه بهذا المعنى هو الشاعر نفسه من يتكلم، عن معاناته وأناته.