المدينة فضاء للربح والاستثناء

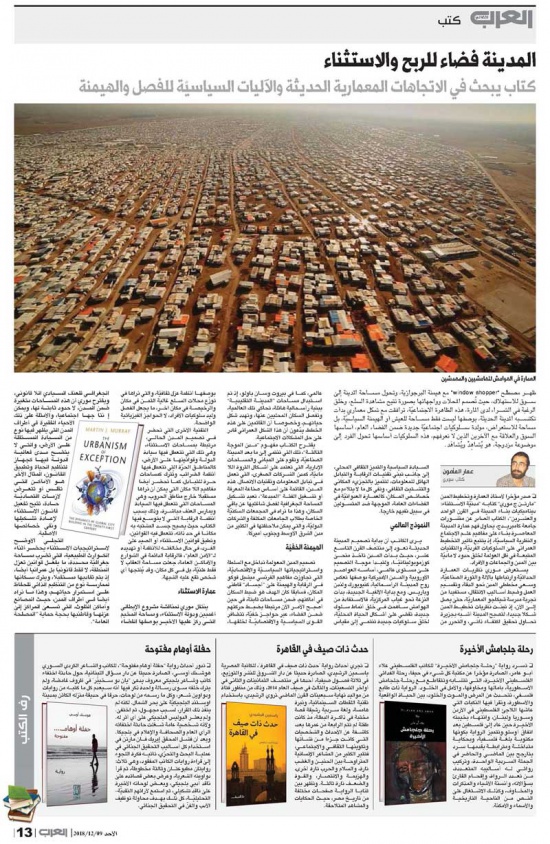

ظهر مصطلح "window shopper" مع هيمنة البرجوازية، وتحول مساحة المدينة إلى سوق للاستهلاك، حيث تُصمم المحلات وواجهاتها بصورة تتيح مشاهدة السلع، وخلق الرغبة في الشراء لدى المارة، هذه الظاهرة الاجتماعيّة، ترافقت مع شكل معماري بدأت تكتسبه المدينة الحديثة، بوصفها ليست فقط مساحة للعيش أو الهيمنة السياسيّة، بل مساحة للاستعراض، مولدة سلوكيات اجتماعيّة جديدة ضمن الفضاء العام، أساسها السوق والعلاقة مع الآخرين الذين لا نعرفهم، هذه السلوكيات أساسها تحول الفرد إلى موضوعة مزدوجة، هو يُشاهِدْ ويُشاهَد.

صدر مؤخرا لأستاذ العمارة وتخطيط المدن "مارتن ج موري" كتابه "مدنيّة الاستثناء: ديناميكيات بناء المدينة في القرن الواحد والعشرين"، الكتاب الصادر عن منشورات جامعة كامبريدج، يحاول فهم عمارة المدينة المعاصرة بناء على مفاهيم علم الاجتماع والنظرية السياسيّة، إذ يتتبع تأثير التخطيط العمراني على السلوكيات الفرديّة، والتقنيات المتبعة في ظل العولمة لخلق حدود لا ماديّة بين المدن والجماعات والأفراد.

يستعرض موري نظريات العمارة الحداثيّة وارتباطها بالآلة والثورة الصناعيّة، وسعي مخططي المدن نحو الدقة، وتقسيم العمل وضبط أساليب الانتقال، مستفيدا من تجربة مدرسة شيكاجو المعماريّة، حتى يصل إلى الآن، إذ تبنت نظريات تخطيط المدن شكلا جديدا، لتصبح المدينة أشبه بجزيرة تحاول تحقيق اكتفاء ذاتي، والتحرر من السيادة السياسية والتميز الثقافي المحلي، إلى جانب تبني تقنيات الرقابة والتبادل الهائل للمعلومات، لتتميز بالتجزيء المكاني والتشتيت الثقافي، ونفي كل ما لا يتلاءم مع خصائص المكان، كالعمارة العدوانيّة في الفضاءات العامة، الموجهة ضد المتسولين في سبيل نفيهم خارجا.

النموذج العالمي

يرى الكاتب أن بداية تصميم المدينة الحديثة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت المدن تأخذ منحى كوزموبوليتانيّا، ولتبدأ موجة التصميم على مستوى عالمي، أساسه العواصم الأوروبية والمدن الأميركية بوصفها تعكس روح المدينة الرأسمالية، كنيويورك ولندن وباريس. ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت النزعة نحو غياب المركزية، فالاستفادة من الهوامش ساهمت في خلق أنماط سلوك جديدة، تقضي على أشكال الحياة المحليّة، لخلق سلوكيات جديدة تنتمي إلى مقياس عالمي، كما في بيروت وسان باولو، إذ تم استبدال مساحات “المدينة التقليدية” ببنية رأسمالية هائلة، تحاكي تلك العالمية، وتفصل السكان المحليين عنها، وتهدد شكل حياتهم، وخصوصا أن القائمين على هذه الخطط، يدّعون أن هذا الشكل العمراني قادر على حل المشكلات الاجتماعية.

يقترح الكتاب مفهوم “مدن الموجة الثالثة”، تلك التي تنتمي إلى ما بعد المدينة الصناعيّة، وتقوم على المباني والمساحات الإدارية، التي تعتمد على أشكال الثروة اللا ماديّة، كمدن الشركات الصغرى، التي تعمل في تبادل المعلومات وتقنيات الاتصال. هذه المدن، القائمة على أساس صناعة المعرفة أو تشغيل الفئة “المبدعة”، تعيد تشكيل المساحة الجغرافية لفصل شاغليها عن باقي السكان، وهذا ما نراه في المجمعات السكنيّة الخاصة بطلاب الجامعات المكلفة والشركات الدوليّة، والتي يمكن ملاحظتها في الكثير من مدن الشرق الأوسط وجنوب أميركا.

الهيمنة الخفيّة

تصميم المدن المعولمة تداخل مع السلطة واستراتيجياتها السياسيّة والاقتصاديّة، التي تجاوزت مفاهيم الفرنسي ميشيل فوكو في الرقابة والهيمنة على “أجساد” قاطني المكان، فسابقا كان الهدف هو ضبط السكان في أماكنهم، ضمن مساحات ثابتة، في حين أصبح الأمر الآن مرتبطا بضبط حركتهم ضمن الفضاء، عبر حواجز خفيّة، تتضافر القوى السياسية والاقتصاديّة لخلقها، بوصفها أنظمة عزل ثقافيّة، والتي نراها في توزّع محلات السلع غالية الثمن في مكان والرخيصة في مكان آخر، ما يجعل الفصل وليد سلوكيات الأفراد، لا الحواجز الفيزيائية الواضحة.

التقنية الأخرى التي تحضر في تصميم المدن الحالي، مرتبطة بمساحات الاستثناء، وهي تلك التي تتعطل فيها سيادة الدولة وقوانينها على الأرض، كالمناطق الحرّة التي تتعطل فيها أنظمة الضرائب، وتُترك كمساحات حرة للتبادل، كما تحضر أيضا مفاهيم اللا مكان التي يمكن أن نراها مستقبلا خارج مناطق الحروب، وهي المساحات التي تتعطل فيها السيادة ويمارس العنف مباشرة، وذلك بسبب أنظمة الرقابة التي لا يتوسع فيها الكتاب، حيث يصبح جسد المشتبه به مكانا في حد ذاته، تتعطل فيه القوانين، وتطبق قوانين الاستثناء أو الصيد على الفرد، في حال مخالفته للأنظمة أو تهديده لـ”الأمن العام”، فالرقابة الدائمة في الشوارع والأماكن العامة، جعلت مساحة العقاب لا فقط علنيّة، بل في كل مكان، وقد يُنتجها أي شخص تقع عليه الشبهة.

عمارة الاستثناء

ينتقل موري لمناقشة مشروع الإيطالي أغمبين ودولة الاستثناء، ومساحة المخيم التي ركز عليها الأخير بوصفها الفضاء الجغرافي للعنف السيادي اللا قانوني، ويقترح موري أن هذه المساحات متغيرة ضمن المدن، لا حدود ثابتة لها، ويمكن إنتاجها اجتماعيا، والأمثلة على ذلك الأحياء الفقيرة في أطراف المدن التي يظهر فيها نوع من السيادة المستقلة على الأرض، والتي لا يتضح مدى فعالية الدولة فيها كجهاز لتنظيم الحياة وتطبيق القانون، المثال الآخر هو الأماكن التي تفلس أو تتعرض لأزمات اقتصاديّة حادة، تتيح تفعيل قانون الاستثناء لإعادة تشكيلها ونفي خصائصها الأصلية.

التجلي الأوضح لاستراتيجيات الاستثناء يحضر أثناء الكوارث الطبيعية، التي تضرب مساحة جغرافيّة محددة، ما يفعّل قوانين تعزل المنطقة، لا فقط قانونيا بل عمرانيا أيضا، إذ يتم تفاديها مستقبلا، ويترك سكانها لممارسة نوع من التنظيم الذاتي للحفاظ على استمرار حياتهم، وهذا ما نراه أيضا في أطراف المدن، حيث المصانع وأماكن التلوث، التي تسعى المراكز إلى عزلها وقاطنيها بحجة حماية “المصلحة العامة”.