الكاتبة العراقية ميادة خليل: الكاتب العربي مازال مقيدا

علاوة على إصداراتها الروائية مثل رواية “نسكافيه مع الشريف الرضي”، قامت الكاتبة العراقية المقيمة بهولندا بتقديم عدد هام من الترجمات القيّمة للمكتبة العربية مثل كتاب “الروائي الساذج والحساس” للكاتب التركي أوهان باموق، وكتاب “أصوات: حوارات مترجمة”، ومؤخرا رواية “امرأة في برلين” التي تتضمن مذكرات يوميات امرأة في العاصمة الألمانية خلال التواجد الروسي فيها.

ويبدأ حوارنا مع ميادة خليل من الإصدار الأخير “امرأة في برلين، ثمانية أسابيع في مدينة محتلة” الصادر عن دار المتوسط. ونسأل ضيفتنا عن اختيار هذه اليوميات لتظهر بالعربية بعد ما يقرب من خمسين عاما من كتابتها بلغتها الأم، لتقول إنها لا تميل للأدب الذي يتحدث عن الحروب وتفاصيل الحياة فيها، لكنها تورَطت في هذا العمل بعد قراءة صفحاته الأولى، حيث جذبها الأسلوب الأدبي المدهش في سرد اليوميات، إضافة إلى الهدوء والإحاطة بكل التفاصيل.

يوميات برلين

"امرأة في برلين" عمل أدبي يندرج في إطار أدب الرحلة واليوميات، ومذكرات عنيفة عن التواجد الروسي في برلين

عن أجواء الكتاب الذي ظلت مؤلفته مجهولة الهوية، تقول ميادة إن “الكاتبة قامت برويِ ما حدث، ما رأته وسمعته لفترة ثمانية أسابيع من أبريل إلى يونيو عام 1945، كل ما حدث وبطريقة مختلفة عن كتابة اليوميات والمذكرات التي اعتاد القارئ عليها في قالبها المعروف، فالكاتبة تحدثت عن مشاهداتها وتجربتها والاغتصاب الذي تعرضت له النساء، قصص حدثت معها وسمعتها، وعن تعامل النساء والرجال مع ما يحدث وردات أفعالهم، فوضعت شخصية الرجل الألماني في مقابل الرجل الروسي، وتعامل الجنود الروس وطبيعتهم والاختلاف الثقافي بين الروس والألمان، وأشياء أخرى كثيرة روتها الكاتبة ضمن سرد أدبي كانت تعود بذاكرتها إلى طفولتها وشبابها ودراستها، وتربط تجربتها ومشاهداتها بأحداث الحرب وتصف بدقة تأثير الحرب على الإنسان والمجتمع”.

وتتابع ميادة، أن “الكتاب يتضمن تلميحات فلسفية ذكية في عملية السرد، تمهيدا لوضع القارئ في شكل الحياة الثقافية، من خلال قراءات الكاتبة واهتماماتها، بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الاجتياح الروسي للعاصمة الألمانية برلين”. وعن الإضافة التي سيقدّمها الكتاب للمكتبة العربية، تؤكد ضيفتنا أن أهميته تأتي من اختلافه عن كتب المذكرات الأخرى التي تناولت فترة الحرب، فالكاتبة سلطت الضوء على الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي والنفسي في ما حدث حولها وبصدقية عالية، كما شمل التدوين أيضا صورة معمقة عن السلوك الإنساني للبرلينيين والروسيين بعين محايدة جدا.

“امرأة في برلين”، عمل أدبي يندرج في إطار أدب الرحلة واليوميات، وهو أيضا مذكرات عنيفة عن الإقامة في العاصمة الألمانية خلال التواجد الروسي، ونسأل ضيفتنا المترجمة العراقية عن الصعوبات التي واجهتها في عملية الترجمة، لتقول إن النسخة التي قامت بترجمتها قد صدرت عام 1959، حيث تركت الكاتبة عبارات كاملة كتبت كما تلفظ بالروسية أو الألمانية، وأيضا عبارات مكتوبة بالفرنسية إلى جانب نص آخر مكتوب باللاتينية، ولم يتضمن الكتاب أي هوامش توضيحية في كل النسخ الصادرة من “امرأة في برلين” بالإنكليزية والألمانية والهولندية التي صدرت قديما وحديثا، وأمام هذه النصوص باللغات الأخرى كان لا بدّ من العودة إلى المكتبات والبحث في اللغات الأخرى في ظل حرص ضيفتنا الشديد على محاولة الاقتراب بشكل كبير من أسلوب الكاتبة.

وحول المقاربات التي تضمنها الكتاب مع الواقع العربي اليوم، ترى ميادة خليل أن تأثير الحرب لا يختلف من مجتمع إلى آخر. فقط الاختلاف يكون من خلال التعامل مع ظروفها ونتائجها، وهذا بالذات يعود إلى طبيعة المجتمع، تاريخه وتجاربه وبيئته. فمجريات الحرب لا تختلف كما ترى ضيفتنا، لكن الاختلاف يكمن في التعامل مع جولاتها، لتؤكد أنّها كانت تستعيد صور المدن العراقية وما حدث فيها ضمن مقاربة الوصف الذي أوردته الكاتبة للعاصمة برلين.

ويقودنا الحديث هنا نحو الأفكار التي تضمّنت ارتكازات ثقافية أو تاريخية لدى المتلقي الألماني للنص، فترجمة التفاصيل المكثَّفة في الأزمات الإنسانية لا بد أن تتضمَّن الكثير من الإشارات التي لها فهمها الخاص ودلالتها لدى المتلقي الأصلي، لتقول ضيفتنا إنّ الكاتبة أشارت إلى التفاصيل بدقة كبيرة، وتحدثت عن آرائها الشخصية ونقدها لما يحدث حولها بطريقة ذكية، وهذا ما سهَّل مهمة الترجمة والنقل إلى العربية في صورة فهم الدلالات، بالإضافة إلى عودة ضيفتنا إلى الفترة التي رافقت صدور الكتاب في نسخته الأولى للبحث عن المصطلحات ودلالاتها التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

الكتابة دون قيود

|

“امرأة في برلين، ثمانية أيام في مدينة محتلة” يوميات ذاتية لمؤلفة ظلت سنوات طويلة مجهولة الهوية، وكما هو معروف فترجمة مثل هذه الأعمال التي تتخِّذ موقفا شخصيا أو طابعا ذاتيا، تحتاج لبحث في حياة المؤلف لفهم ظروف حياتِه التي دفعته للكتابة بهذا الشكل، وهنا تؤكّد ميادة خليل أنّ ذلك أثار فضولها فقد بدأت القصة بالرغبة في معرفة كل شيء عن حياة الكاتبة التي ظلت محافظة على إخفاء هويتها حتى وفاتها عام 2011، وقد نجحت في ذلك، رغم صدور الكتاب بلغات عدة إلى جانب النقد الكبير الذي حظي به، كما تؤكد ضيفتنا أنّ هناك تلميحات عن حياة المؤلفة وطفولتها في الكتاب رغم إصرارها على عدم ظهور اسمها على غلاف الطبعة الألمانية الثانية التي صدرت قبل وفاتها.

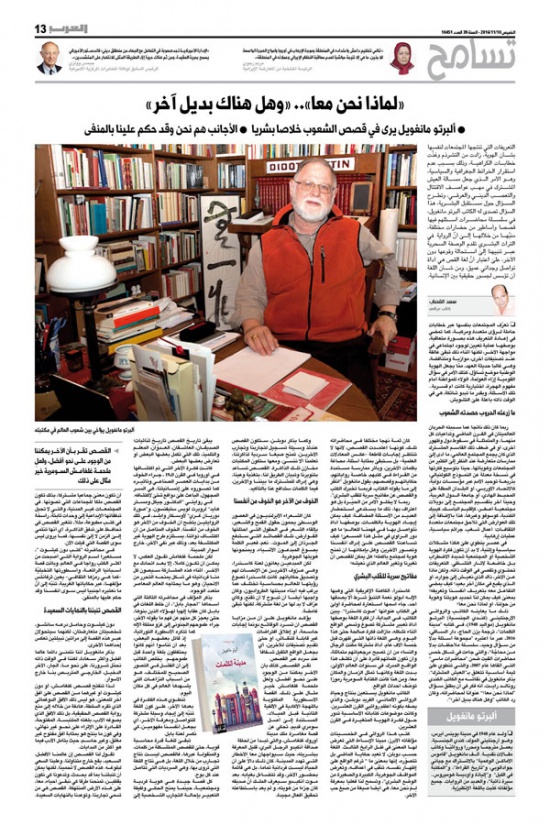

وإلى جانب اشتغالها في الترجمة، تكتب ميادة خليل الرواية، وهنا نسألها عن مقومات كتابة الرواية والفروقات بين كتابة الرواية العربية والغربية، لتقول إن هذا يختلف من كاتب إلى آخر. وبالنسبة إليها كتابة الرواية هي تعبير بحرية عن خيال الكاتب، فالقصة ترويها بلا قيود وتمنحك الحرية التامة. الكتابة عندها هدف بحد ذاتها ألا وهو التعبير عن خيالها بطريقة مرضية لها أولا، وهو هدف بحد ذاته. وتتابع ضيفتنا أن هناك فروقات عديدة بين كتابة الرواية العربية والغربية منها مثلا ما يخص الكاتب الغربي نفسه وسوق الرواية والقراءة أو التلقي والهدف من كتابة الرواية، وكل هذا له تأثير على كتابة الرواية. ولكن الفرق الرئيسي الملحوظ كما تراه خليل، هو الحرية أو مساحة الحرية في الكتابة.

وبالتالي هو الاختلاف الثقافي نفسه الذي يميز المجتمع العربي عن الغربي، فالرواية الأدبية الغربية ـ المهمّة والمميزة التي ينبهر القارئ بأسلوبها ويتحدث عنها طوال الوقت بإعجاب، تكمن ميزتها الأساسية في أنَّ مؤلفها كتبها بحرية، فالكاتب الغربي لا يقع تحت ضغط التفكير في رأي أو في نقد، جائزة أو جمهور وشهرة، وهذا الرأي توصَّلت له ضيفتنا بعد قيامها بترجمة عدد كبير من الحوارات لأغلب الكتّاب الكبار في الغرب، أولئك الكُتَّاب الذين أكَّدوا أنهم يكتبون لأجل الكتابة فقط دون أن يكونوا تحت مظلة القيود السياسية والاجتماعية والدينية.

وعن روايتها “نسكافيه مع الشريف الرضي”، ومساراتها الحكائية وثيمتها، تقول ميادة خليل إنها تناولت فيها مجموعة من الثيمات الأساسية التي تشكِّل الحرب ونتائجها عمودا فقريَّا لها، بطلتها الرئيسية آمنة وهي المرأة العراقية البسيطة التي تدور حياتها بموازاة حياة دافيد الصاخبة المتغيّرة وغير العادية، وإلى جانبها مسارات حكائية أخرى تتعلق بسلمى زوجة دافيد، وصلاح الشقيق الأكبر لآمنة، وتدور الأحداث في فضاءات متعددة بين العراق وهولندا لتناقش آراء عديدة في الحب والوحدة والغربة والخوف والحرب.