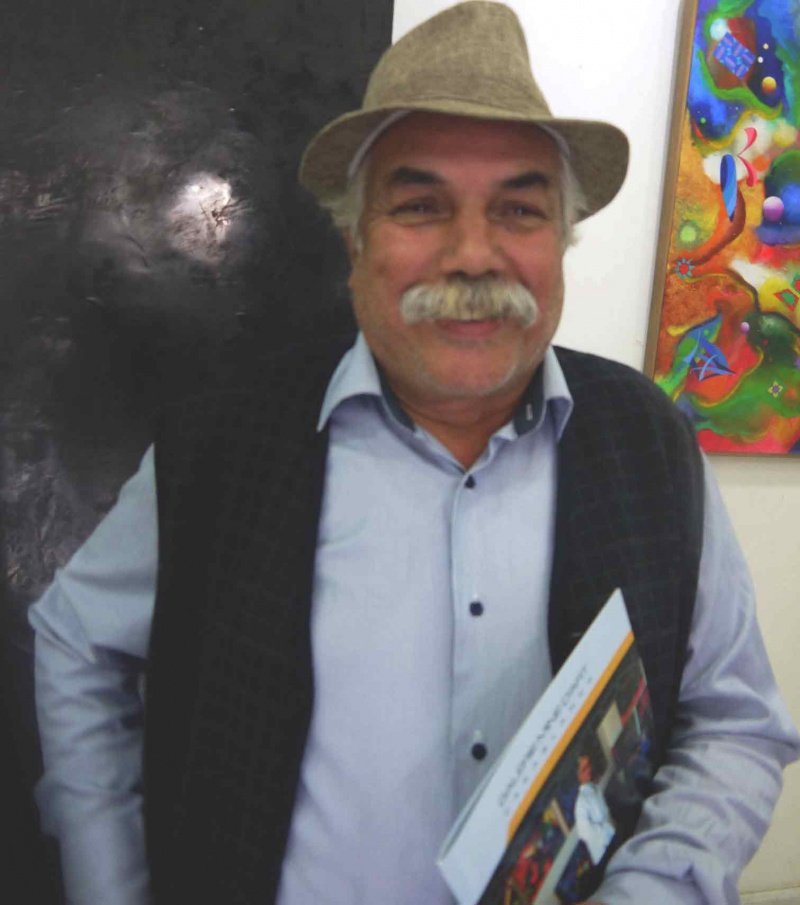

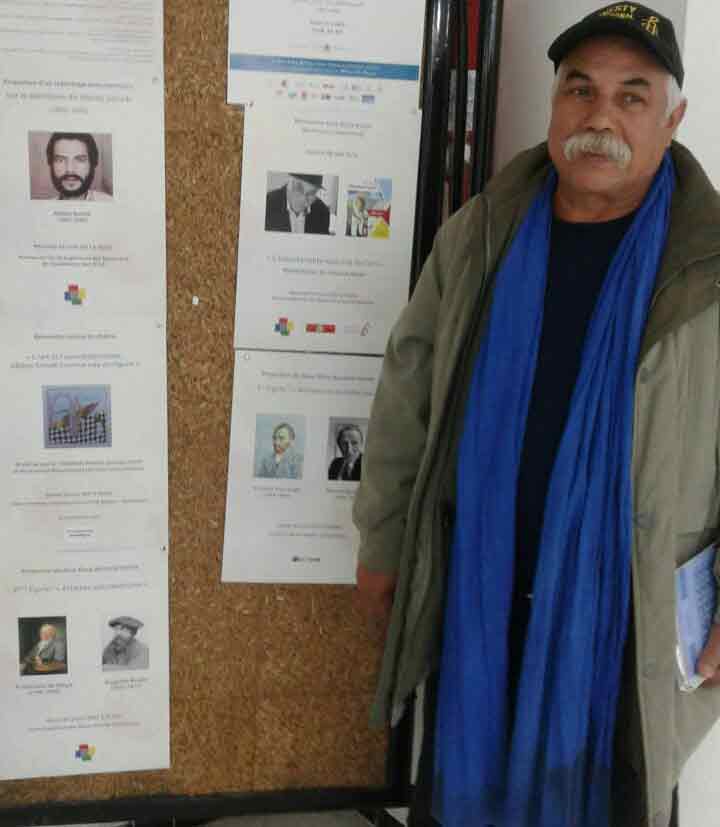

الفيلسوف المغربي إدريس كثير: نحتاج إلى تحرير الفلاسفة لحماية العقل

استفزت جائحة كورونا أغلب المفكرين في مختلف أنحاء العالم لتقديم مقارباتهم الفلسفية التي وفرت إجابات ورؤى فكرية كثيرة للقراء والمتابعين، من سلافوي جيجيك فنعوم تشومسكي إلى يورغن هابرماس وغيرهم من المفكرين العالميين. وكانت للمفكرين العرب أيضا مساهماتهم. والمثير للاهتمام هو إصغاء الناس للمفكرين والعلماء بديلا عن رجال الدين. فما تأثير الجائحة على الفلسفة؟ هو سؤال تنطلق منه “العرب” في حوارها مع المفكر المغربي إدريس كثير.

لم ينعزل المفكر المغربي إدريس كثير، بذاته عمّا يحصل حوله، ولم يجعل أفكاره منغلقة في التنظير بعيدا عن واقعه، بل نجده منخرطا في يومياته كغيره من المغاربة، منها يستقي مقارباته التنظيرية، بعيدا عن التطبيقات الوهمية أو السطحية للفلسفة.

ومع انتشار جائحة كورونا كان كثير واحدا من أبرز الفلاسفة والمفكرين المغاربة، الذين وهم في حجرهم، تأملوا ما يجري حولهم، وكان لهم ما يقولونه في الموضوع.

الفلسفة والفايروس

العرب: بداية نطرح سؤال الساعة الذي يجول بين ثنايا الدراسة الفلسفية والنقدية للعلم والتأويلات اللاهوتية وما تعتركه السياسة الاستراتيجية من أساليب مبتكرة خدمة للأجندات والمصالح العالمية، أين وصلت تأملات المفكر والفيلسوف إدريس كثير منذ بداية كورونا إلى الآن؟

إدريس كثير: لقد شكل وباء كورونا والحجر الذي تلاه موضوعة ثيماتية للعديد من الانطباعات والتأملات والدراسات، التي أدخلتنا في مسالك جديدة علينا كليا: منها العزلة، الحجر، الأقنعة، التباعد، تنظيف الأطراف باستمرار، إغلاق كل المرافق الاجتماعية والثقافية والترفيهية، فكان لزاما علينا البحث عن وسائل تخفف عنا ثقل وهول هذه الغائلة وما جاورها.

العرب: إذن كيف استطعت التكيف زمانيا وعمليا مع هذه الوضعية؟

إدريس كثير: لقد قسّمت يومي إلى أربع فترات: تبدأ الأولى بإطعام العصافير باكرا وتحقيق متعة الإنصات إلى ألحانها التواصلية ومراقبة حذرها وزقزقاتها ثم تليها فترة المطالعة وتدوين الإحالات وتوضيب النقاط المرجعية والكتابة وتأملها. والثالثة هي فترة تتبع الأخبار ومتابعة البرامج الثقافية والترفيهية (سينما، برامج استكشافية، موسيقى…) وتستغرق هذه الفترة كل المساء، والرابعة هي الاهتمام بحديقة صغيرة استنبتها على السطح في السقيفة.

ورغم الحجر المشدد على شاطئ أصيلة كنت أستل وقتا لممارسة رياضة المشي والانفلات من المدينة العتيقة إلى الخيمة عبر الكورنيش ثم بمحاذاة النصب التذكاري لكدية السلطان (من تهيّؤ الفنان محمد المليحي رحمه الله) عائدا إلى المنزل عبر سوق أنوال. ثم أنشغل في وقت ثان بمجموعة من المحاضرات والمداخلات شاركت بها من خلال الوسائط الرقمية تحت عنوان عام هو “قصارى القول ..تأملات جمالية وفلسفية”. جعلتني أساهم بها في أنشطة ثقافية لحلقة مينيرفا للفلسفة أو الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة.

وفق هذا البرنامج استطعت أن أتأمل “جائحة كورونا”، وكان الهاجس الفلسفي والابستمولوجي فيه هو ما دلالة الغوائل؟ هل هي عقاب من الله؟ (اللاهوت)، أم هي ظواهر طبيعية؟ (العلم)، واقفا على مدى دور الإنسان في صناعة هذا الفايروس وما هي حدود مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، معتبرا أن كورونا “هي الوجه الحديث للموت الآن”.

العرب: ومع ذلك يبقى السؤال الابستمولوجي الذي يؤرق حاليا إذا كان الوباء نظير الموت فكيف ينظر الفيلسوف والمفكر إدريس كثير إلى جدلية الحياة والموت كحقيقة لصيقة بالإنسان، وهل الاهتمام بالجائحة وتفسير تمظهراتها على الإنسان والطبيعة مقتصران فقط على عالم البيولوجيا والكيمياء داخل مختبره دون تدخل الفيلسوف في هذا المجال الشاسع؟

إدريس كثير: إن التأبينات التي تواترت في الحقبة الأخيرة هي مظهر من مظاهر التعبير عن جدل الحي الذي يحب الحياة ويكره الموت وبين الميت الذي أحب الحياة لكن سلبه الموت.

مشكلة الموت والفناء والنهاية والآخرة تحدّ كبير للإنسانية، هذا التحدي جعل الإنسان يبحث عمّا يخلده منذ عصور الحياة الأولى، هل هي عيشة الخلود أم تحنيط الأجساد للمحافظة عليها حتى تعود الروح أم البحث عن حجر الفلاسفة لفك لغز ما بعد الحياة أم هي الترياق الأبدي أو الكبريت الأخضر؟

الموت واحد لكن أسبابه مختلفة أحدها الفايروس، ولا يمكن البحث عن الوقاية منه وعلاجه إلا من العالم البيولوجي المتخصص في إشكالية الفايروسات: مراقبتها تجريبها تشريحها. لكن العالِم لا يمكنه أخذ مكان اللاهوتي ولا مكان الفيلسوف إلا إذا غيّر طبيعة عمله، فالأول يعتقد من مرجعيته أن الله هو سبب البلاء ليبتلي خلقه ويذكّرهم بعظمته وجبروته ثم رحمته. والثاني يعتمد على عقله وعلى نتائج العلم لتأويل الظاهرة.

العلوم وضعية بطبيعتها فهي تلتزم بمواضيعها لا تحيد عنها وتبحث لها عن المناهج الملائمة وتقف عند نتائجها المخصوصة، والفيلسوف هو الذي يستطيع خرق هذه الحدود والانفتاح على المحتذيات المختلفة وعلى تداخلها وتعميم النتائج وتجاوز الموضوعات لدفعها إلى حدودها الميتافزيقية، فالذي يستحيل بلوغه في العلوم تتكفل به الفلسفة، لأن لها القدرة على ولوج معنى الموضوعات بتأملها ومساءلة ما يستحق المساءلة.

العرب: دائما نبقى في حواشي هذا الملف المتشعب، ما هو في نظركم أخطر ما يصاحب الأوبئة والجائحات، وهل الحجر الصحي الذي دام لأشهر وضعك أمام تأويل هذه الجائحة فلسفيا ووجدانيا وروحيا وعلائقيا؟

إدريس كثير: الأخطر هو الهلع والخوف وفقدان الثقة، لمّا يضطرب تراصّ المجتمع وتختل موازينه يغدو العيش مستحيلا، وأصعب ما يساوق الغوائل هو ضياع المعنى والاتجاه في آن واحد. فلم يعد المجتمع في ظل هذه الأوبئة يعرف إلى أين يسير بل يشعر أنه سائر نحو حتفه لا محالة. وأقول إن الخوف والدهشة هما من أسباب التفلسف لا فقط إبان نشأة الفلسفة لدى الإغريق بل دوما وأبدا. في كل مكان الكوارث العظمى هي دليل على تطور الحياة وتبدلها إنها تفاعلات الكائن الحي إن سلبا أو إيجابا وهي من أسرار هذا الكون وهذه الحياة فيه، يجب استكشاف قوانينها هذا هو شأن المكروبات والفايروسات والأوبئة المختلفة.

إن شبيه التأويل الفلسفي لمثل هذه الوضعيات والحوادث هو الثيمات المختلفة التي يمكنها أن تنبثق من هذه الجوائح: كالموت والرتابة وفقدان المعنى والعبث والرداءة السياسية والهيمنة المتوحشة وتنميط سلوكات المجتمع والعزلة الاضطرارية وخنق حريات المواطن بحجة الوقاية من المرض.

العرب: إذن على المستوى الشخصي، هل أثرت هذه المتغيرات بشكل أو بآخر على طمأنينتك وطبيعة تعاملك مع الوقت كقيمة حياتية مركزية سواء من حيث القراءة أو الإبداع أو اللقاءات الثقافية أو ممارسة الهواية أيا كانت طبيعتها؟

إدريس كثير: طبعا كإنسان يخشى على ذاته ونفسه تأثرت وانتابني هاجس المعرفة والبحث عن أسّ هذا الخطر المهدد لكياننا العالمي، ما هو هذا الفايروس؟ هل هو طبيعي أم اصطناعي؟ لِمَ استعصى على العلماء؟ ما علاقة الجيل الخامس وبيل غيتس ورقاقة التلقيح بهذه الجائحة؟ هل وراءها القوة الخفية للماسونية؟ هذه هي تساؤلات الخوف والهلع وفقدان الطمأنينة.

في كلمة واحدة هذا الاندهاش يدفع بالمرء إلى القراءة والمطالعة والبحث ليهدأ وتسكن خوالجه ثم تتسربل أمامه أسئلة عديدة حول طريقة التعامل والمواجهة والاستقرار النفسي وتصريف الوقت.

الفلسفة والشعر والجمال

العرب: ننتقل إلى مستوى آخر من النقاش الفلسفي، ونقول ما الذي يمنع داخل العالم العربي من تقدير التفكير الفلسفي كمادة ثقافية متاحة لعامة الناس تحظى بالمتابعة؟

إدريس كثير: لا يمكن للفلسفة أن تكون متاحة للعامة إلا كمادة للتدريس أو التحصيل فهي للنخبة بالنظر إلى خصائصها ومميزاتها، هي ممارسة نظرية وليست عملية، تجريدية وليست تطبيقية. ونحن في العالم العربي في حاجة ماسة إلى فتح مجال الحرية على مصراعيه

للدراسات الفلسفية والبحث الفلسفي وسط النخبة والدارسين والطلبة والتلاميذ، لنربي جيلا يعتمد على العقل لا على الشعوذة، ويتسلح بالنقد لا بالإمّعة، ولنصفي حساب الجهل والتجهيل وسط العامة والعوام. تجار الدين يعيثون فسادا في هذه الجيوب الملتبسة. يزكون الحجر على الفكر الفلسفي ويدعون إلى سفك الدماء ويسلبون الإنسان قدراته الذاتية ويرهبون الناس بمخاوف القبور والحشر ويستغلون البسطاء ويتحصّنون بالدهماء.

العرب: لكن في المحصلة ألا يمكن لتبسيط فعل التفلسف أن يصنع جيلا من المثقفين وأصحاب الرأي يقطعون الطريق على تجار الدين واللاهوت؟

إدريس كثير: جزء من عداوة العامة للفلسفة نابع من صعوبة مراسها واستغلاق مفاهيمها وتعدد مناهجها، والجزء الآخر ناتج من عداء اللاهوتيين تجار الدين للفكر العقلاني النقدي. وبالتالي في الفلسفة نميز بين الدين واللاهوت؛ الدين وحي وكتاب، اللاهوت تأويل للوحي والكتاب من قبل الناس والفرق المختلفة، وهذا التمييز كان من وراء نشأة الفلسفة حتى لدى الحكماء السبعة، بحيث لم تعد الأسطورة هي التي تفسر نشأة الكون بل باتت الأسطقسات (العناصر)، كالماء والنار هي التي تقوم بذلك، ورغم هذا استمر الشعور الديني والإيمان قائما بقوة حتى لدى أفلاطون وأرسطو واستمر بنفس الحضور طيلة تاريخ الفلسفة، فالنزعات الإلحادية في الفلسفة قليلة ولا تلزم إلا أصحابها وهي اختيارات وجودية أكثر منها فلسفية.

العرب: في الجهة المقابلة إلى أي حد تتفق مع الرأي القائل إن الفلسفة ليست حقلا معرفيا منتميا إلى الأدب على اعتبار أن الكتابة الفلسفية أبعد ما تكون من القيمتين الأدبية والجمالية، هل هناك مناطق تداخل بين الفلسفة والأدب؟

إدريس كثير: قد يعتقد البعض، وهذا الاعتقاد كان سائدا لمدة طويلة، أن الفلسفة فكر مميّز عن كل الأجناس الأدبية الأخرى، وسبب هذا الاعتقاد كامن في الفلسفة ذاتها خاصة لمّا نمنحها خصائص تنفرد بها عن غيرها من المحتذيات الأخرى، فهي تفكير نقدي عقلاني تجريدي شامل. لكن لمّا تطورت الدراسات اللغوية واللسانية ومالت نحو البحث في الخطاب والمعنى والدلالة والتواصل والتداول بات التفكير الفلسفي نفسه خطابا وكلاما وكتابة (غراماتولوجيا)، هكذا اصطفت الفلسفة كجنس من الأجناس الكتابية والخطابية.

والواقع أن إمبريالية وهيمنة الفلسفة على الأشكال الأخرى من التعبير كان يسيء إليها أكثر مما يفيدها، فبعد استقلال العلوم وتخصصها لم يعد الفيلسوف هو ذاك الأنسيكلوبيدي الذي يعرف ويلمّ بكل شيء، بل أصبح داخل مجاله الفلسفي واحدا ضمن خلية نحل فلسفية وأدبية تشتغل صباح مساء، فيها العديد من التفريعات والاهتمامات والاختيارات.

ومع ذلك تبقى الفلسفة رغم وضعها هذا متميزة فريدة من نوعها لأنها، وكما أكد ذلك هايدغر فهي صاحبة التساؤل الأول والشامل والأعمق. لا يمكن أن نلمس مثل هذا التساؤل إلا في الشعر.

العرب: بناء على ما سبق، إذا كانت الفلسفة واضحة في منهجها لا تخضع للذاتية أو الشخصنة هل يمكننا القول إنها تماثل الشعر كعمل أدبي صعب المراس يحتاج إلى تقنيات عالية في اختيار اللغة المناسبة للسياق الفكري والسياسي والاجتماعي وهندسة الكلمة في مكانها اللائق في الجملة الشعرية التي قد تبدو تعبيرا ذاتيا أكثر منه تعبيرا عن حالة فكرية تحتاج إلى فلسفة معينة؟

إدريس كثير: الاختلافات بين الشعر والفلسفة مثلا تكون خاصة في الشكل، والقاسم المشترك بينهما هو المضمون الفكري والقدرة على بلوغه، فالشاعر يعتصر رحيق الكلمة من زاوية الموسيقى والإيقاع والوزن والرؤية ليصل إلى مبتغاه، أما الفيلسوف فيحيط اللغة بعناية فائقة مستغلا تشقيقها ودلالاتها المختلفة لبلوغ العمق التجريدي الذي يمنحها القدرة على التعبير الفلسفي، متساميا من رتابة اللغة وحسها المشترك إلى شفافيتها وصفاء مدلولاتها، هذا ما نلمسه على سبيل المثال في دراسات هايدغر لشعر هولدرلين وتراكا وريلكه.

العرب: تبقى بالنسبة إليك تجربة الكتابة في ميدان الجماليات ضرورة فلسفية، فهل هذا الاختيار له مبرر ثقافي تنويري أم تجريب للنظريات الاستطيقية فقط؟

إدريس كثير: الجماليات أو الاستطيقا هي مبحث من مباحث الفلسفة الثلاثة ويسمى مبحث القيم فيه هو نفسه ثلاث قيم هي: قيمة الحق يهتم بها علم المنطق وقيمة الخير ينشغل بها علم الأخلاق أو الإيتيقا وقيمة الجمال يفكر فيها علم الجمال أو الاستطيقا، وضرورة الانفتاح على الاستطيقا هي ضرورة فلسفية وممارسة نقدية فكرية.

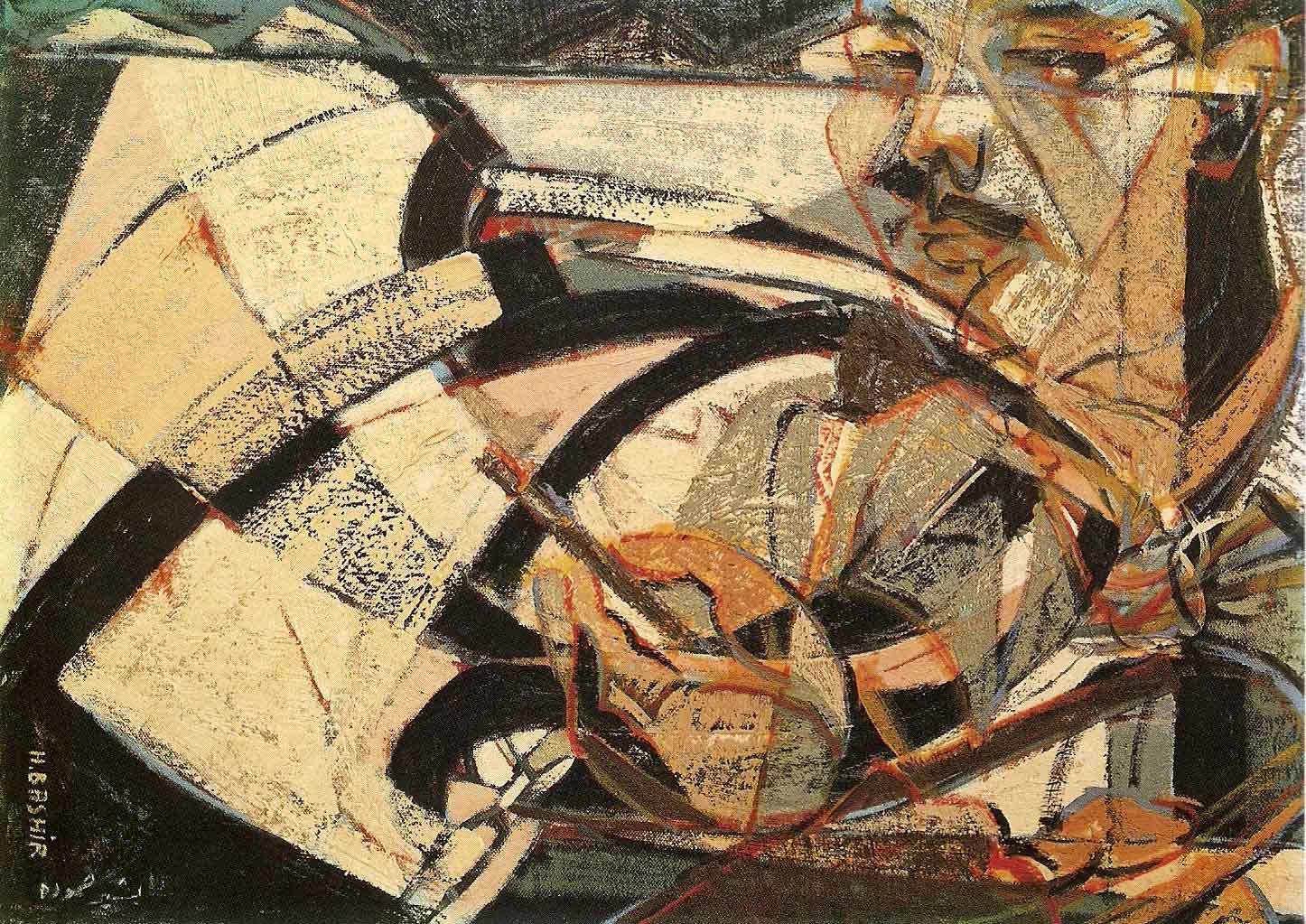

شخصيا اهتمامي بالجماليات يندرج ضمن استراتيجيتين الأولى تهمّ الترجمة ونقل تجارب الآخر إلى اللغة العربية، والثانية تتصل بممارسة النقد الجمالي على الفن العربي وخاصة التشكيل. فالاهتمام الأول هو أقرب إلى التجريب، تجريب نظريات وأطروحات على ذوقنا وجماليتنا عبر الألوان والموتيفات والمنظوريات، أما الثاني فهو تنويري تثقيفي.

وأعتقد أن كل سلوكاتنا العمومية تدل على غياب طافح لمفهوم الجمال ولملكة الذوق في أذهان مواطنينا: رداءة معمارنا المشترك، قمامة شوارعنا، عشوائية أزقتنا، فوضوية لباسنا، تلوث شواطئنا… وهنا تكمن ضرورة إثارة الانتباه إلى أن الجمال ليس ترفا والذوق ليس نزوة.

إن جمالية المينيماليزم الموجودة في المتلاشيات كما يمارسه الفنان خليل الغريب نموذج على تنوير الناس بالجمال الذي يوجد في المهملات التي يلفظها الذوق الرديء وهذا هو القصد الذي يرومه الفنان حقا في آخر المطاف.

العرب: عطفا على إجابتكم لماذا يتم التعامل مع كل ما هو ثقافي وفكري وفلسفي بطريقة سطحية وإهمالها في بعض مشاريع التنمية، رغم أن هذه الحقول تعتبر رأس مال لاماديّا، يتوجب التعاطي معه باستراتيجية ومقاربة متقدمة، وما السبيل إلى تجاوز هذه النظرة التبخيسية؟

إدريس كثير: أضعف ميزانية هي ميزانية وزارة الثقافة، ولا يسكننا الوهم حتى نريدها مثل وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكن ضعف الميزانية دليل قاطع على تبخيس الثقافة المغربية.

على اعتبار أن الأمم التي تدرك أهمية الثقافة والانفتاح الثقافي لا تصرف عليها المال في وطنها فقط، بل في ما وراء بحارها، لأن صورة البلد في شعر شعرائه وسرد روائييه وتصاميم معمارييه أي في رأس المال اللامادي.

نحن نعلم أن مشاريع التنمية الحقيقية تتأسس على ما هو نظري وهذا ما يوفره رأس المال اللامادي، بالتالي يمكن أن نجمل بنياتها المادية في الميمات الثلاثة كما يقول الأستاذ عبدالله العروي، المال والمطر والمرأة لذا نمنح هذه المجالات الأولوية، لكن المادة والتقنية والإسمنت المسلح من دون ثقافة لا روح فيها ومن دون المرأة نرفرف بجناح واحد، من هذا المنطلق تشكل الثقافة والفلسفة والجماليات الجناح الأثيري للإقلاع.

والسبيل الوحيد لتجاوز هذا التبخيس هو إشاعة ثقافة التنوير والاقتناع بأنها بمفردها ستعيد الثقة في إنسانية الإنسان آنذاك ستخرس كل الترهات الأخرى.

الفلسفة المغربية

العرب: لنعرج على الشأن المغربي فلسفيا، كرونولوجيا يمكن أن بداية الدرس الفلسفي بالمغرب كانت في نهاية الخمسينات ومطلع الستينات، كيف كانت البدايات الأولى وما العوائق التي وقفت أمام استمرار التجربة لنصل إلى مرحلة إنهاء شعبة الفلسفة بشكل مبهم من كليات الآداب الجديدة في ثمانينات القرن الماضي، وهل هي فعلا مرحلة توقف دور الفلسفة في مجال بناء الفكر المغربي الحداثي العقلاني؟

إدريس كثير: يقال إن الفلسفة بالمغرب توقفت مع محنة ابن رشد واستأنفت سيرها بعد قرون مع محمد عزيز الحبابي، في هذا الاختصار الاستعاري تركيز على نقل شعلة الفلسفة من عقلانية العصور الوسطى إلى العصر الحديث بدأت الفلسفة بداية جديدة، كانت الفلسفة فيها تدرس بالفرنسية. بهذا اللسان انخرط الدرس الفلسفي بالمغرب مع نظيره بالمتروبول وسار على نهجه.

مع تعريب الفلسفة في بداية السبعينات ظهرت العديد من الكتب المدرسية كان أهمها كتاب “دروس في الفلسفة” لثلاثي الجابري – السطاتي – العمري. لم يكن للهاجس التربوي ولا الديداكتيكي من حضور يذكر في هذه الحقبة، لكن في ما بعد ستتحول الفلسفة إلى مادة ككل المواد الدراسية وستتأثر بالقواعد والمقاربات التربوية والتوجيهية: تدريس الفلسفة بالنصوص وبيداغوجيا الأهداف ثم الإدماج، في هذه التحولات تكمن بعض العوائق التي أضعفت الدرس الفلسفي بالمغرب.

لكن لما ارتبطت الفلسفة، في سياق مد تحرري، بالنظريات الثورية كالماركسية واللينينية والتروتسكية والماوية وتبناها الطلبة والأساتذة، لا في تدريسهم فقط بل وفي نضالاتهم، باتت الفلسفة في نظر السلطة بؤرة تعيد إنتاج المناضلين الثوار والراديكاليين، فتقرر إغلاق شعب الفلسفة في الجامعات المغربية واقتصارها على فاس والرباط، وإغلاق معهد علم الاجتماع بالرباط وزرع شعبة أخرى تحت اسم الدراسات الإسلامية، وتم بها تشجيع التيارات الإسلامية التي أفرزت لنا راديكالية أخرى ذات طابع إرهابي، ودخلنا سياسيا واجتماعيا في ضياع آخر لأكثر من عقدين من الزمن، مما كان يمكن ادخاره من جهد في بناء المجتمع.

العرب: نريد أن نستوضح منكم هل كان الذهاب إلى الدراسات الإسلامية بديلا مناسبا للدرس الفلسفي، أم أن هناك التباسا معينا بخصوص جهود الفكر الإسلامي في تبيئة الفلسفة في تربة المجتمع وتوطينها باستحضار الخصوصية الثقافية واللغوية والهوية الدينية؟ وكيف تجد نتائج ما تم فرضه داخل الجامعات المغربية؟

إدريس كثير: هناك فرق بائن بين الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي الأولى فرضت في الجامعة المغربية لمحاربة الفلسفة والتقليل من تأثيرها، أما الثاني فهو تراث إسلامي تطور مع بروز الإسلام كعقيدة، رافقها ككتاب ووحي وسنة، ثم كجهاد وفتوحات ثم كدولة تدير شؤون المسلمين وغير المسلمين، تجلّى هذا الفكر في ما أنتجه الفقهاء وعلماء الكلام والفلاسفة.

إنه متن غني بالإشكالات التي أفرزها تطور المجتمع الإسلامي، وتشبع بالكثير من المشارب التي خالطته وأثرت فيه وأنتج لنا مذاهب ونحل لا تحصى: بدءا من المذاهب الدينية الأربعة إلى الفرق الكلامية إلى المذاهب الفلسفية والصوفية، كما عانى هذا الفكر من نكرانه والاعتراف به فقد كان مفصولا من تاريخ الأفكار الإنسانية لا ذكر له في تاريخ الفلسفة العام إلا لماما، يتم القفز عليه كحقبة فكرية تاريخية في العصر الوسيط.

إن الفلسفة والفكر الإسلامي النقدي أطروحات واجتهادات نسبية لا تسبّ المستقبل ولا تقدم إجابات جاهزة ويقينيات مطلقة، ففي الوقت الذي كان هذا الأخير يعتبر عصر انحطاط في أوروبا كان الفكر الإسلامي في عصر نهضة وازدهار في العالم الإسلامي، إضافة إلى عداء النزعة الاستشراقية التي لم تر فيه سوى حركة نقل وتقليد. الآن وبعد تجاوز هذه التصورات التبخيسية والعنصرية وجد الفكر الإسلامي موقعه الإبستمولوجي والتاريخي بفضل اجتهادات وأبحاث أكاديميين وازنة، روادها كانوا لا محالة محمد أركون ومحمد عابد الجابري وجمال الدين العلوي والعديد من المستشرقين المتنورين والباحثين أمثال كريستيا جامبي.

العرب: كيف تنظرون إلى تطور الفكر الفلسفي في المغرب وهل هناك تأثير مادي للسلوك السياسي للدولة وقيم المجتمع ومنظومته التعليمية وإشكالات التاريخ والتراث؟ بناء على ما سبق هل تمكّن الدرس الفلسفي الجامعي من ابتكار طرقه الخاصة لتحقيق منجزات نظرية تكون قاعدة تأسيسية في الثقافة والفكر المغربي المعاصر؟

إدريس كثير: للدرس الفلسفي بالمغرب آفاق مفتوحة وواعدة، يمكن التأكيد مع الأستاذ محمد سبيلا أننا نملك مدرسة مغربية قائمة الذات في الترجمة ويمكن أن أضيف وفي النقد الثقافي أيضا، كما يمكن الجزم دون مجازفة بأن الشباب من الأساتذة في السلك الثانوي كما في الجامعة كوّنوا أنفسهم تكوينا أكاديميا واختاروا لأبحاثهم آفاقا متنوعة ومختلفة نلمس غناها في أطروحاتهم وفي ما يؤلفون ويساهمون به في أنشطتهم الثقافية.

كما أن للمجتمع المدني والجمعيات الفلسفية الدور الوازن في الارتقاء بالفلسفة كالجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة والجمعية الفلسفية المغربية وأصدقاء الفلسفة وحلقة مينيرفا الفلسفية والعديد من المهتمين بالشأن الفلسفي يساهمون بدورهم في تزكية هذه الشعلة الفلسفية.

يبدو لي أن الظرف الموضوعي في المغرب الآن ملائم ومناسب لانتعاش وانتشار الفلسفة العقلانية الرزينة التي تركز على الإنسان وعلى قدراته وحدودها وعلى مسؤوليته وحريته وعلى الحوار والاعتراف بالآخر وبحق الاختلاف على ممارسة الفلسفة لمواجهة الموت وحب الحياة.