الفنون الألمانية بعد قرن ونصف من الوحدة

في مثل هذا الشهر من عام 1871، أعلن بسمارك من قاعة المرايا بفرساي عن توحيد ألمانيا بعد انتصار القوات البروسية على جيش نابليون الثالث في معركة سُدانْ، فانطلق البناء السياسي، ولكن البناء الثقافي، ولو أنه في فضاء جرماني غير خاص ببروسيا وحدها، كانت له جذور أعمق، خاصة في مجال الفنون. هنا لمحة عنها بمناسبة مرور قرن ونصف على وحدة ألمانيا.

عام 1810، نشرت الأديبة الفرنسية جرمين دو ستائيل كتابا بعنوان “من ألمانيا”، (صادره نابليون وأحرق كل نسخه) تناولت فيه بالتحليل الفلسفة والآداب الألمانية والعلاقات القائمة بين روح الشعب وفنه، في بلاد متعددة الملل، متأرجحة الحدود، غير متواصلة جغرافيا، لم توحّد قوميتَها الدولة ولا الدين بل الحروب الخارجية والاحتلال الفرنسي (1806 – 1815)، وكذلك الثقافة بمفهومها الألماني (kultur).

الثقافة بمفهومها الألماني تعني شيئا آخر غير الإنتاج الفني، فهي روح الشعب بحسب تعبير الشاعر يوهان هيردر أي التقاليد الشعبية التي تؤسس لثقافة بلد ما وتاريخه، وروح العصر والمكان، (grund) كما يقول هايدغر، أي السماد الخليط الذي ستُخلق على أديمه تقاليد ألمانية حديثة، تخالف ما هو معروف في البلدان الأوروبية الأخرى، وتمهد لولادة هوية تتحدد وفق علاقتها بالتاريخ والطبيعة والإنسان.

الكلاسيكية الصارمة

الحق أن الحديث عن فن ألماني يطرح إشكالية هامة، فمن ناحية، لم يظهر مفهوم فنّ “قومي” لدى الألمان إلا في القرن التاسع عشر. ومن ناحية ثانية، لم تتحقق وحدة بلادهم الجغرافية إلا في النصف الثاني من القرن نفسه، أي عام 1871.

ومن ثَمّ ذهب بعض المؤرخين – الفرنسيين بخاصة – إلى اعتبار الأعمال التي سبقت ذلك العهد فنا جرمانيا، تشترك فيه جماعة لغوية وثقافية واحدة، لا تنضوي تحت “دولة” بالمفهوم الحديث.

أما الألمان فهم يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من تاريخهم، حيث الحاضر موصول بماض أنجب عباقرة في شتى الميادين، كان لهم تأثير واسع على أوروبا كلها أشهرهم غوتنبرغ مخترع المطبعة، وكانْط وشوبنهاور وفيشته وهيغل في الفلسفة، وبتهوفن وباخ وفاغنر في الموسيقى، وشيلر وهولدرلين وجان بول وغوته في الأدب والشعر والمسرح.

أما الفنون الجميلة، فهي مزدهرة منذ القرن الخامس عشر، سواء في الرسم أم في النحت، وإن غلب عليها تأثر واضح بفناني جنوب إيطاليا وشمال فلندريا، منذ عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر، حيث ظهرت حركة “عاصفة واندفاع” (Sturm und Drang) التي شملت مختلف مجالات الإبداع، وثارت على بنية المجتمع الألماني والقيم البورجوازية المهيمنة، ومهدت لمولد الرومانسية، وأنتجت في النحت أعمالا تعكس رؤية الفنان وأحاسيسه، بعد أن كان كلاسيكيّ المنحى، منحصرا في المنحوتات الدينية، كما كان الشأن في مدرسة فريبورغ، وأنتجت في الأدب روائع فريديريخ كلينغر وجاكوب لينز وغوته.

وإبان المرحلة الرومانسية التي عقبت مدرسة كولونيا وثالوثها الشهير ماتياس غرونفالد وألبريخت دورر وهانس هولباين، الذين كانوا همزة وصل بين القوطية والنهضة، أثيرت مسألة خصوصية الفن الألماني.

وكرد فعل على هزيمة يينّا عام 1806، واحتلال جيوش نابليون الأرض الألمانية، رفض الألمان فكر الأنوار وديمقراطيته ودعوته إلى تحرير الفرد، وارتكزوا على الشعور الديني المحافظ والتعلق الشديد بالمجموعة المشتركة وبفكر تطغى عليه الهيمنة، وجَدّوا في البحث عن الجذور التاريخية لتحقيق هوية قومية.

تجلى ذلك في الفن المعماري (ليو كلينزه في ميونخ وكارل شينكل في برلين) أو في الرسم من خلال استحضار الميثولوجيا (غوتليب شيك)، والجذور التاريخية (فريديريخ)، والحكايات الشعبية (موريتس فون شفيد)، والمشاهد ذات الصبغة الدينية (لودفيغ فون كارولسفيلد) كتعبير عن الحنين إلى الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة. وفي هذا الإطار، مثّل اكتمال تشييد كنيسة كولونيا عام 1863، أعلى صرح في العالم في ذلك الوقت، مفخرة للألمان ورمزية بالغة لعبقريتهم.

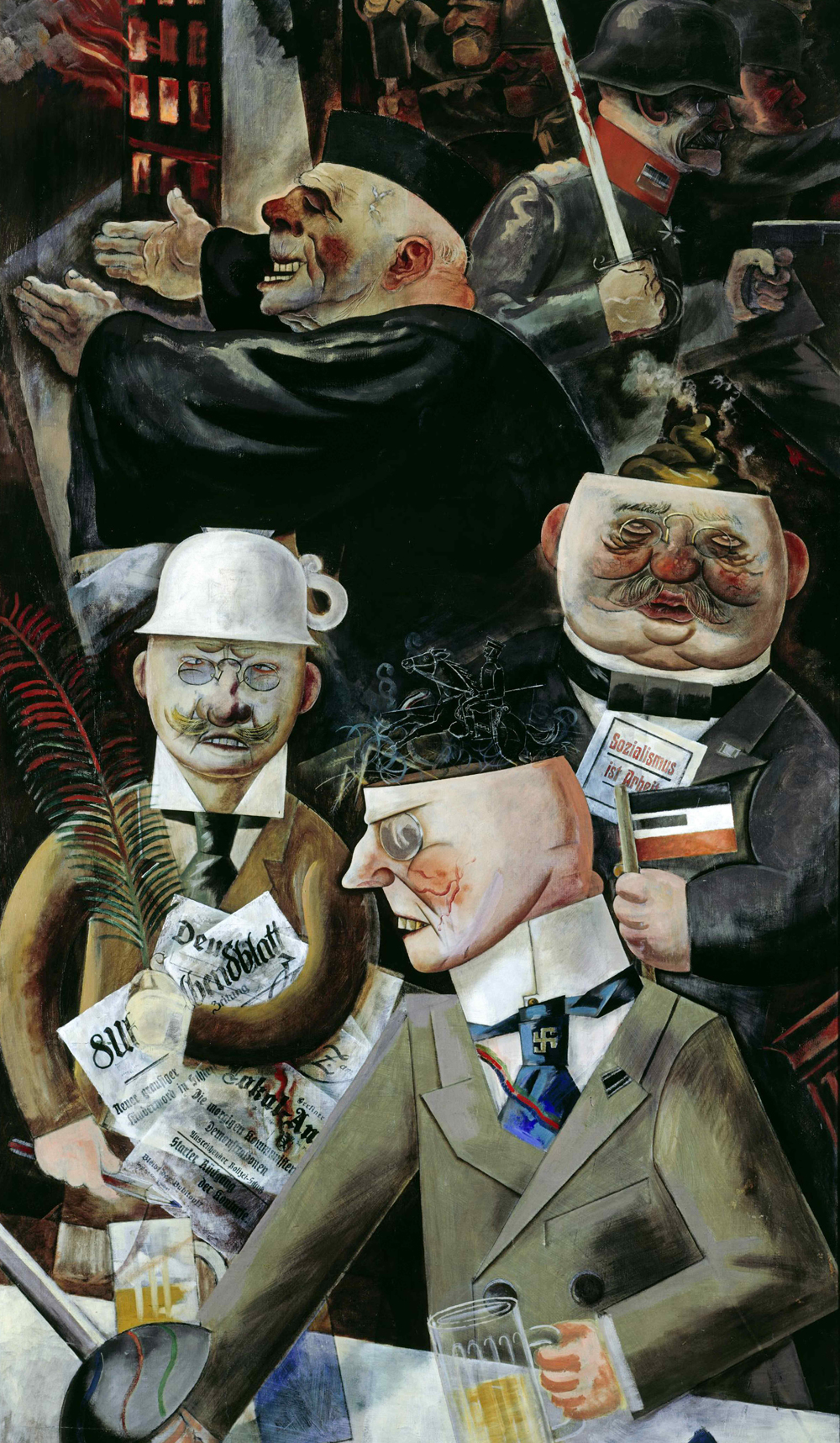

التحوّل العميق الذي شهدته الساحة الألمانية كان إثر اكتشاف أفاريز برغامو الإيطالية ثم عرضها في برلين عام 1880، حيث تبدّى للألمان عصر قديم آخر غير الذي كان الكلاسيكيون الجدد يمجدونه، مثلما تبينوا أن العالم الإغريقي ليس صفاء كله، كصورة أبولون في البلفدير، ولكنه يضج بالانفعالات والآلام، وهو ما أوضحه نيتشه في حديثه عن غريزة حياة وموت تسكن الإنسانية، حيث تنطوي الطاقة الكامنة في أعماقها على الملذات مثلما تنطوي على العنف. هذه الرؤية الديونيسية يتمثلها بعد الحرب الكبرى ديكس وغروز وبيكمان، ويصورون مجتمعهم في حيوانيته البدائية.

ويتبدى هذا التحول العميق في بعض لوحات أرنولد بوكلين عن دود البحر وهو يعتدي على حورياته، ولوحة “صراع من أجل امرأة” لفرانز فون ستوك، أو رائعة لوفيس كورانت “أندروميد وبرسيه”.

كذلك حركة النصارى، وهي مجموعة هاجرت إلى إيطاليا للاستئناس بفنون أعلامها، واستقرت بروما، وكانت تدعو إلى تجديد الفن بالعودة إلى الديانة وطقوسها ورموزها كما في أعمال يوهان أوفرباك وفرانز بفور، المغرقة في استحضار الماضي من العصر القديم إلى العصر الوسيط.

ولكن أكثر الأعمال التصاقا بالواقع تلك التي كانت تعبيرا عن الفرد الألماني عشية الحروب والنزاعات، حيث يتجلى الصراع بين الديونيسي والأبوليني كما في مائيات ديكس ونقوش كولوفيتز وصور أوغست صاندر وآلام إنسان العصر الحديث لبيكمان، ويتبدى الفرد مهمشا داخل المدن، مستعبدا في المصانع، ممزقا في الخنادق، مشوّها ليس بالقنابل وحدها، بل بأدواء العصر أيضا، كالفقر والمرض والكحول، يعاني آلاما أشبه بآلام المسيح كما في لوحة “هو ذا الإنسان” للوفيس كورانت، أو مسجونا في جحيم كما في لوحة “جحيم الطير” لبيكمان.

إضافة إلى ذلك نجد بعض التجارب الهامة بين الحربين، كحركة الفارس الأزرق التعبيرية، وتيار “باوهاوس”، وحركة الجسر، فضلا عن التيارات التي بدأت تروج في أوروبا كالسوريالية والرمزية والتكعيبية والدادائية والتوحشية والفن التجريدي، ووجدت صداها في ما وراء نهر الراين في إطار ما عرف بـ”الموضوعية الجديدة”، وهي التي وصفها هتلر بـ”الفن المنحلّ”، الذي لا يناسب في رأيه المجتمع المثالي الذي يدعو إليه، ونادى ببديل يمجد عظمة الشعب الألماني وتفوّق العرق الآري، إما باستدراج بعض الفنانين الذين يعتنقون أيديولوجيته، وإما بالاستحواذ على أعمال فنية هامة تستحضر الجذور التاريخية للشعب الألماني، وتعبر عن روح متسامية، بالمعنى الفلسفي للكلمة، مثل بعض لوحات فريديريخ، “شجرة الغربان” بخاصة.

في تلك المرحلة رأت “الموضوعية الجديدة” النور في برلين (1918-1933) في ظرف عاشت فيه ألمانيا المهزومة أزمة اقتصادية خانقة، جمعت تلك الحركة عدة فنانين ومثقفين أمثال أوتّو ديكس، وماكس بيكمان، وجورج غروز، وجّهوا نقدا حادّا للمجتمع الألماني ونعتوه بالنفاق، والتواطؤ مع بورجوازية جشعة. كما عبروا عن رفضهم الالتزام الشخصي والتطلعات الرومانسية للتعبيريين، ودعوا إلى نبذ المثالية الرومانسية.

والمعلوم أن التعبيرية كانت الشكل الأكثر حضورا في ألمانيا، إذ شملت أوجها متعددة من الحياة العامة كالرقص والمسرح والفن المعماري والشعر والأدب، علاوة على الفن التشكيلي بطبيعة الحال.

وقد عكست أعمال أنصار الحركة الجديدة تنوع المجتمع الألماني، المشتت بين آثار حرب مدمرة ونازية صاعدة. هذه النازية التي سوف تنتقم منهم عقب سقوط جمهورية فيمار عام 1933 بمصادرة أعمالهم وتصنيفهم ضمن ما أطلقت عليه البروباغندا الهتلرية بـ “الفنانين المنحرفين”.

ولئن سلط بعض الفنانين الضوء على الأعوام التي تلت صدمة الحرب العالمية الأولى، فإن الآخرين الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الثانية اختاروا في عمومهم وضْعَ الإنسانيّ في صميم الخَلق، أو الانصراف إلى التعبير الفني الخالص بحثا عن أشكال جديدة، مثل هانس هارتونغ الذي وضع أسس التلطيخية (التاشيسم)، وكذلك فولفغانغ شولزه الشهير بفولس حيث استعاض عن الصورة بأشكال حرة وتجريدية. وكانت الحركة التصويرية لديهما عفوية وآلية تقوم على قذف الألوان على القماشة.

ونجد أيضا ماركوس لوبيرتز الذي حوّم في اتجاهات عديدة، ثم عاد إلى ذاتية الفنان خلافا للطلائعيين المعاصرين، والنزعة الأكاديمية الصارمة، كما تتبدى في الانطباعية الألمانية الجديدة. فهو يؤمن بالفن وقيمه، لكونه “يناضل ضد العمى الذي يصيب العالم بأسره، كما يقول، ويقف ضد الهمجية المعاصرة، ويسمو بالإنسان ليجعله متحضرا”. وقد وُجد فنانون آخرون كانوا ينتجون نمطًا من التجريد، شبيهًا بالتجريدية الغنائية (لا هو بالهندسي ولا بالتصويري) دون أن ينضموا إلى الحركة.

ثورة مسرحية

أما المسرح، فقد كان يتبنى مسؤولية تأسيس هوية جماعية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، حيث حملت عدة مؤسسات اسم “المسرح القومي”، ولكن أي قومية في بلاد إقطاعية مفتتة، حيث لكل إمارة مسرح خاص تحاول من خلاله أن تقدم تعبيرا ثقافيا في غياب تعبير سياسي. وقد ظل في عمومه شعريّا، يدين لغوته وشيلر.

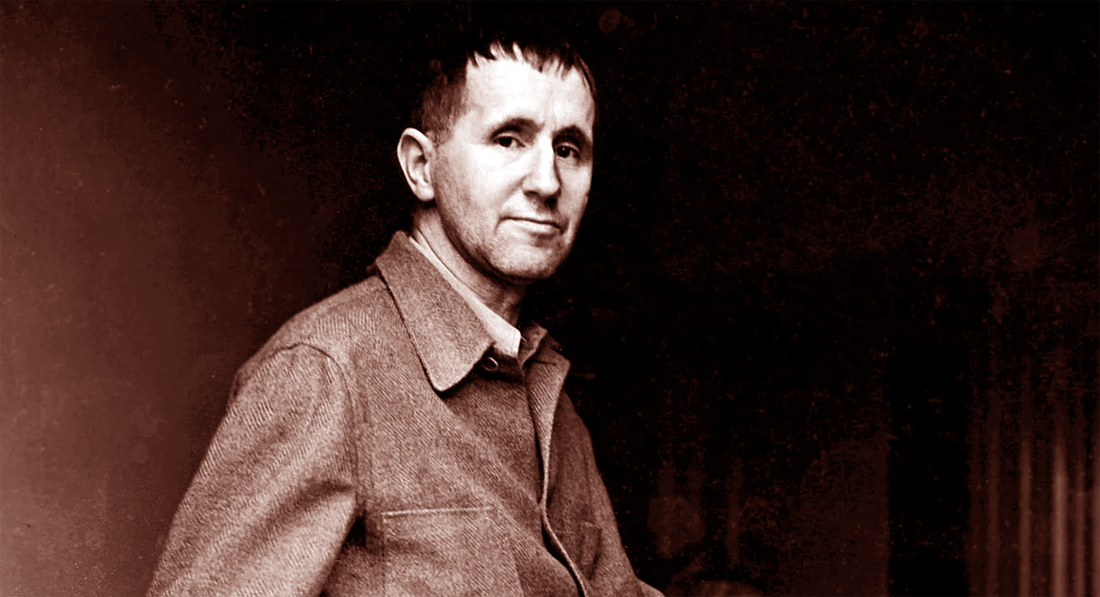

وعندما قامت أول جمهورية ألمانية عقب الحرب العالمية الأولى، تلك التي عرفت بجمهورية فيمار، انفتح المسرح على وعود تغيير المجتمع، فشهد نوعا من التطور مع إرفين بيسكاتور مؤسس المسرح البروليتاري، وبرتولد بريخت صاحب المسرح الملحمي إضافة إلى ماري لويز فلايسر وأودون فون هورفات وقد شكلوا كلهم ما يشبه حركة بروليتارية ثورية، قابلتها النازية في أول وصولها إلى السلطة بالمصادرة والنفي والتصفية.

في المهجر لم يتمكن المنفيون من تقديم عروض أمام جمهور لا يفهم الألمانية، ولا من معرفة ردة فعل الألمان الذين أعدّت المسرحيات لأجلهم، هذا إن عرضت في مكان جرماني اللغة. وحتى بعد سقوط النازية، ظلت أعمالهم تقابل بالنفور، إذ اقترن المسرح في أذهان الناس بالبروباغندا النازية، فكانت المسرحيات التي تلقى إقبالا هي تلك التي ألفها غير الألمان، أمثال كامو وفيلدر وسارتر وأنويْ وأونيل. ولذلك تميزت أعمال المسرحيين الألمان في معظمها بنقد حادّ لماضيهم القريب، لا ليدينوه لكونه اقترف أشدّ الجرائم فظاعة في العصر الحديث، بل ليبينوا أن داخل جنون الرايخ الثالث أناسًا أدركوا انحراف القادة الهتلريين. ومن الأمثلة على ذلك مسرحية “جنرال الشيطان” لكاري زوكماير، و”أمام الباب” لفولفغانغ بورشرت.

لقد كانت “الأم شجاعة وأبناؤها” زلزالا هزّ المسرح العالمي وثورة غيرت وجهه جذريا، فدخل في حقبة بريختية طويلة، بعد أن اكتشف طريقة أخرى في الكتابة، وكيفية مغايرة في التمثيل والإخراج. والجديد الذي جاء به بريخت هو مقاربة من عناصر أربعة لخلق مسرح شامل: أولها هدم الجدار الرابع لجعل المتفرج طرفا في العمل المسرحي، وتغريب الأحداث العادية لإثارة الدهشة والحض على النظر والتأمل، والمزج بين التحريض السياسي والسخرية، واللجوء إلى مشاهد متفرقة توحدها فكرة جامعة، فضلا عن المقاطع الغنائية الهادفة التي تتخلل المشاهد.

وعلى غرار بريخت، كان رولف هوشهوت جريئا حينما أدان سكوت البابا بيوس الثاني عشر عن جرائم النازية، في مسرحية “الراهب” (التي حولها كوستا غافراس إلى شريط سينمائي بعنوان “آمين”). أما توماس أوسترماير فهو من ألمع المخرجين العالميين في الوقت الحاضر، حتى أن الأعمال التي يعدها لمسرح شاوبونه ببرلين يسبق فيها اسمُه اسمَ المؤلف، كعلامة مسجلة تدل على قيمة عمله الفني، والمتجدد على الدوام.