"العجوز والبحر".. كائن وحيد يواجه القدر بإصرار سيزيفي

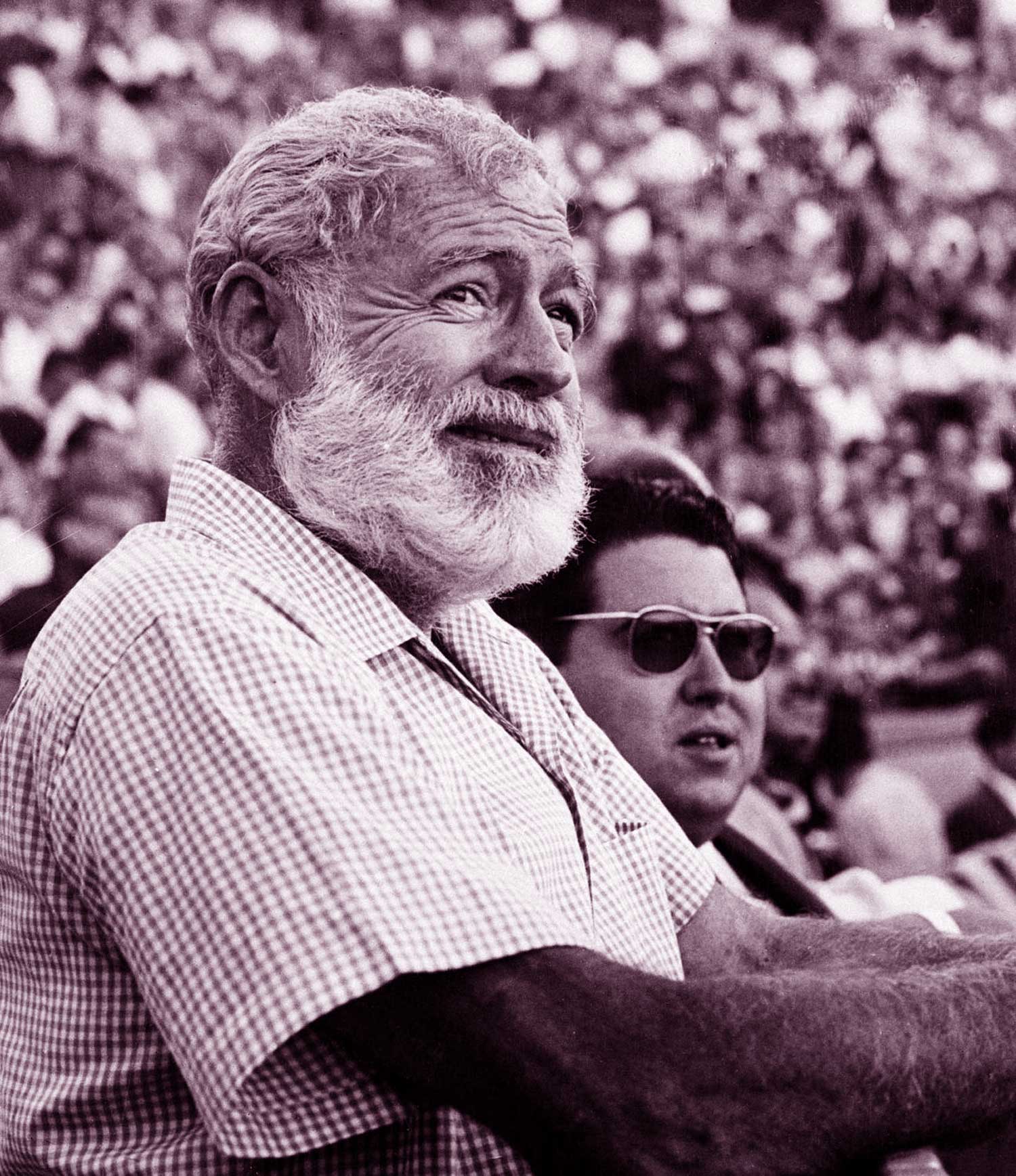

في أكثر من قارة، عاش إرنست هيمنجواي (1899 ـ 1961) حياة صاخبة حافلة بالرغبة في الاكتشاف. لم تكن الكتابة بديلا عن الحياة، وإنما الحياة والكتابة نسغ يصعب فصل عنصريْه، وكانت المغامرة تثمر قصة أو رواية لا تشبه الأخرى، ولكنها جميعا تشبه عالم هيمنجواي ولغته. وأما كوبا فهي استثناء، وطابت له الإقامة بها نحو عشرين عاما، وجعلها مسرحا لأعمال بارزة منها روايتا “أن تملك وألا تملك” 1937 و”العجوز والبحر” 1952، واشتهر بلقب “بابا هيمنجواي” بين أهل الجزيرة الذين يتداولون حكاية أنه، قبل انتهاء حفل عشاء أقامه بمنزله في هافانا في ربيع العام 1950، فاجأ الضيوف بقراءة حوار بين صياد شيخ مضى عليه 84 يوما من دون اصطياد سمكة واحدة، وصبي كان يساعده، وأجبره أبواه على ترك الشيخ سيء الحظ، والعمل على “قارب محظوظ” مع صياد آخر. وكما فاجأ هيمنجواي ضيوفه بقراءة مسودة الحوار، فقد توقف عن القراءة، ليتساءل عما إذا كان مثل هذا الحوار حقيقيا؟ ولم ينتظر إجابة من ضيوف حاولوا فهم ما يجري، ولكنهم بإيماءة من ماري ويليش زوجة الكاتب كفّوا عن الأسئلة وانصرفوا. هنا بدأ هيمنجواي كتابة روايته الأكثر شهرة “العجوز والبحر” في الترجمة المصرية لعنوانها الذي صار “الشيخ والبحر” خارج حدود مصر.

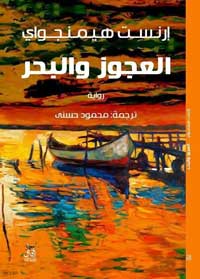

في العام 1952 أتم هيمنجواي كتابة روايته التي تقل عن مئة صفحة، ونال عنها جائزة بوليتزر أرفع جائزة أميركية وجائزة نوبل للآداب في العام 1954. وضمنت الرواية صغيرة الحجم للكاتب خلودا، وجعلت روائيين في الشرق والغرب يترددون في استخدام إحدى كلمتيْ “البحر” و”العجوز أو الشيخ” في عناوين أعمالهم؛ لأن أيا من الكلمتين سيحيل، على الفور، إلى عنوان “العجوز والبحر”، عصا موسى التي تبتلع من يقترب، وتحجب الرؤية عمن يتشبّه.

ومن الأدب إلى السينما تحولت الرواية عام 1958 إلى فيلم أميركي، وفي العالم العربي تعددت ترجماتها في أكثر من جيل وأكثر من بلد، وإحدى الترجمات الأخيرة صدرت عام 2016، عن دار آفاق في القاهرة، للمترجم المصري محمود حسني. وهي الطبعة التي أعتمد عليها في ما يرد هنا من اقتباسات.

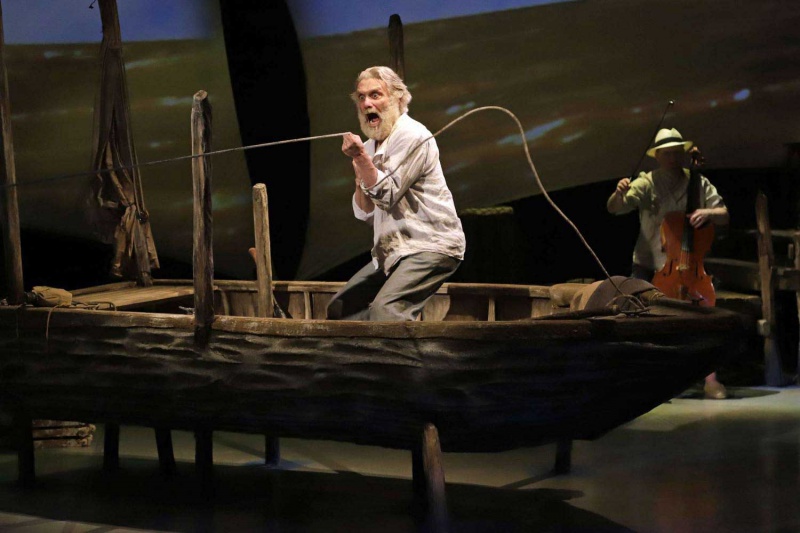

تبدأ الرواية بالصياد الشيخ “سانتياجو” وحيدا في قاربه الشراعي الصغير، ثم يعود كل يوم خائب الرجاء، فلم تمنحه مياه الخليج سمكة. ويشعر الصبي “مانولين” بشيء من المسؤولية تجاهه، فينهض ليساعده في حمل الشِباك الملفوفة، وعصا الصيد، ورمح اصطياد الحيتان، وطيّ الشراع حول صاري القارب، وكان الشراع يبدو كأنه “علم لهزيمة دائمة”. وتنتهي الرواية بالشيخ المنهك بعد خوضه مغامرة كبرى مع سمكة “مارلين” أكبر حجما من القارب، وقد علقت بالشباك، ويصارعها عدة أيام، حتى يتمكن منها، وينتشي بالفوز ويربطها في القارب، وفي الرجوع إلى الشاطئ، يبدأ سانتياجو صراعا جديدا مع أسماك القرش التي جذبتها رائحة دم السمكة،

ولا تتوقف عن الهجوم والانقضاض، وقضم سمكة المارلين فلا تصل إلى الشاطئ إلا هيكلا عظميا، ليس فيها “أي بقايا من اللحم. كانت عارية تماما”.

نالت الأسماك المتوحشة من صيد سانتياجو الذي اكتشف أنه “من السهل أن تكون مهزوما”؛ لسبب بسيط هو أنه لم يقنع بالصيد في المياه الضحلة، وأراد أن يمضي بعيدا في العمق. وبعد الهزيمة لم يعد يحلم بأكثر من الوصول إلى الكوخ، “سيكون الوصول إلى فراشي أمرا عظيما”، وأما الصبي “مانولين” فرأى دهشة الناس وإعجابهم بالسمكة، ولو كانت هيكلا، وسمع صيادا يقيس هيكل السمكة من الأنف إلى الذيل ويقول إن طولها 80 قدما. وذهب الصبي بالقهوة إلى الشيخ في الكوخ، واعترف له الصياد الشيخ بالهزيمة، فحاول الصبي الذي اتخذ هيئة حكيم أن يعيد إليه الثقة، وطمأنه بأن السمكة العظيمة التي اصطادها لم تهزمه. وأبدى مانولين رغبته في الرجوع إلى الصيد مع سانتياجو، ولن يبالي بأوامر والديه.

حكاية تخلو من الدهشة لو تصدى لها “مؤلف” آخر، ولكن هيمنجواي لا يؤلف قصصه، ولا يكتب “عن” شيء لأنه يعرفه، وإنما يكتب الشيء نفسه، يوغل فيه بعين خبير، ويستغرق في دقائقه فيستهلك مشاعره، ويستنزف أعصابه، فلا تشعر بأنك أمام كاتب، وإنما أحد أبناء مهنة، ورث أسرارها التي لا تبوح بها لسائح، ولا تُكتسب إلا بالمعايشة والتفاعل والتماهي الذي يجعل الكلمات نابضة بالحياة، وليست مجرد أداة للقول.

في هذه الرواية أنت أمام شيخ صياد يلمّ بأدق خبايا الصيد.. أنواع الأسماك وطبائعها، وسلوكها في المراوغة أثناء صيدها، ومصائرها بعد الصيد، فسمكة المارلين تذهب إلى أسواق هافانا، وأسماء القرش تتجه إلى مصانع خاصة بالقرب من الخليج، “حيث يرفعونها عن طريق الحبال وبكرات الرفع إلى المصنع، وهناك كانت تنزع أكبادها، وتُقطع زعانفها وتُسلخ جلودها ثم يُقطّع لحمها شرائح للتمليح”. وأثناء الصيد يعرف الفرق بين سمكة المارلين الذكر من الأنثى، وخبُر ذلك حين اصطاد زوجي مارلين، “كانت السمكة الذكر دائما ما تترك الأنثى تأكل أولا. ولكن هذا جعل الأنثى تعلق في الخطاف”، فيضرب الذكر بتوحّش وذعر؛ لإخراج أنثاه من الخطاف. في هذه المرة، اليوم الخامس والثمانين الذي شهد صيد سمكة كبيرة، يحيّره نوع السمكة “التي تسحب الطعم وهو يجرح فمها كل هذه المسافة. لا يقوم بذلك سوى مارلين أو سمكة منشار أو قرش”، وهنا تمنى لو كان الصبي مانولين معه.

في أجواء باريس، عاصر هيمنجواي صعود تيارات أدبية وفنية كان من أعمدتها سلفادور دالي وتي. إس. إليوت وجيمس جويس وسكوت فتزجيرالد، وصادقهم وكتب طرفا من سيرتهم

الصراع بين صياد عجوز فقير وسمكة كبيرة لا يمنع المشاعر المركّبة والمتناقضة، بين تعاطف الصياد مع الصيد وفرحه الطاغي بها، وتفكيره في عدد البشر الذين ستطعمهم السمكة التي “ليس لديها ما تأكله وتصميمه على قتلها لم يخبُ أبدا مع هذا الشعور بالأسف”. وفي موضع آخر كان يتناول شريحة من سمكة “بونيتو”، وكانت سمكة المارلين هادئة، وهنا يفكر ويهمس: “أتمنى لو يمكنني إطعام المارلين. أشعر أنها أختي. ولكن يجب أن أقتلها وأبقى قويا لفعل ذلك”. ويتصاعد شعوره ويتشوّش عقله قليلا، فالسمكة عدوّ يمكن أن يقتل الصياد وهي أيضا صديق لو استطاع قنصها. ويؤنسنها مخاطبا إياها بشيء من الصراحة: “أنتِ عدوّي أيتها السمكة. ولكن لديك الحق في ذلك. لم أر في حياتي ما هو أكبر منك، أو أجمل منك، أو أهدأ منك أو أكثر نبلا منك يا أختي، يا أخي، يا صديقتي، يا عدوي، تعالي واقتليني، لم أعد أهتم من منا سيقتل الآخر”. والآن وقد أمسك بها، وثبّت رأسها بمقدمة القارب، بتمرير الحبل حول خياشيمها، وضبط جسدها لتكون بطولها بمحاذاة القارب، يفرح بأنها الآن ثروته، يودّ أن يلمس قلبها، وأن يشعر بألمها حين غرس الرمح في قلبها “في المرة الثانية”.

ولدى هيمنجواي جسارة الحذف، ومهارة استخدام جمل قصيرة ترمز وتومئ، ولا تلجأ إلى الإسهاب. ويستغني عن كتابة ما يعرفه طرفا المعادلة.. الكاتب والقارئ. وربما لهذا السبب لم يشعر بالألم من أجل السمكة حين طعنها في المرة الأولى حيث كان يمكنها أن تقتله، فهل كانت الطعنة الثانية غير لازمة تماما إلا لطمأنته إلى إتمام مهمته؟

وبعد أن يقتل سمكة قرش هاجمت سمكة المارلين لا يكف عن بث مشاعره المتناقضة، فالرجل “لم يخلق من أجل أن يهزم. من الممكن أن يتحطم، لكنه لا يهزم. أنا آسف لأنني قتلت هذه السمكة… الآن هو بداية الوقت السيّء وليس لدي رمح. والقرش كان قاسيا وقويا ولكنني أكثر ذكاء منه. ربما ليس الأمر كذلك. ربما الأمر كله هو أنني كنت مسلحا أفضل منه”. وبعد تناقص لحم سمكة المارلين لتوالي قضم أسماء القرش، يسأل ضميره: هل كان صيدها “خطيئة”؟ فهو لم يقتلها لكي يبقى حيّا، أو ليبيعها طعاما للناس، وإنما “من أجل الفخر ولأنك صياد. أنت أحببتها وهي حية وأحببتها بعدما قتلتها. طالما أحببتها، لم يعد هناك خطيئة في أن تقتلها أم أن الأمر أكبر من ذلك؟”. ويفكر في تهدئة نفسه بأن الصياد ولد صيادا، وأن السمكة ولدت سمكة.

من الأدب إلى السينما تحولت الرواية عام 1958 إلى فيلم أميركي، وفي العالم العربي تعددت ترجماتها في أكثر من جيل وأكثر من بلد، وإحدى الترجمات الأخيرة صدرت عام 2016

بهذه المقدمات والتفكير والتشوّش، ربما بدا سلوك أسماك القرش في التهام سمكة المارلين نوعا من العدل في صورة انتقام لا يدع للصياد فرصة للفوز بالغنيمة، ولكن استمرار الاعتداء على السمكة يزيد الصياد شراسة ورغبة في استمرار الدفاع عما تبقى منها، ويعلن أنه سيصمد ويقاوم أسماك القرش “بشكل أقوى.. سأقاتلهم.. سأقاتلهم حتى الموت”.

لا أتخيل هيمنجواي كان يقدم على معرفة التفاصيل الخاصة بمهنة أو رياضة ما، بهدف نفعي هو الكتابة عنها، بل لكي يعيش أكثر من حياة، فالمغامرة والتمرد شعاره، منذ ولد في شيكاغو عام 1899 لأب طبيب، وعمله محررا متدربا عام 1917. وقبل بلوغه الثامنة عشرة تقدم إلى التطوع في الحرب العالمية الأولى، ورُفضَ لأن باطن قدمه مسطّح، وبالإلحاح قبلوه سائق سيارة إسعاف، وأرسل إلى الجبهة الإيطالية. وأصيب بجروح، وتم تكريمه تقديرا لخدماته الشجاعة. وفي عام 1922 قام بتغطية الحرب التركية اليونانية، وفي عام 1924 ترك الصحافة وتفرغ للأدب، وكانت باريس غايته، وبين عامي 1921 و1926 أمضى فيها “سنوات الجنون” مستعيدا صداقاته المبكرة بأدباء بلاده، ومنهم الشاعر إزارا باوند والكاتبة جيرترود شتاين.

في أجواء باريس، عاصر هيمنجواي صعود تيارات أدبية وفنية كان من أعمدتها سلفادور دالي وتي. إس. إليوت وجيمس جويس وسكوت فتزجيرالد، وصادقهم وكتب طرفا من سيرتهم وصحبته لهم في كتابه “الوليمة المتنقلة” الذي ترجمه الدكتور علي القاسمي، وكتب في مقدمته أن هيمنجواي كان “يجمع مشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانفعالاته، في الواقع والخيال، في الممكن والمستحيل، فكان يتوخى تجريب الحب والكره، والفرح والترح، والرضا والغضب، والأمل واليأس، والطمأنينة والخوف، وجميع الانفعالات الإنسانية مهما كانت هويتها، ومهما كان لونها: أحمر قانيا بلون الدم المراق، أم ورديا فاتحا بلون زهر الربيع″، وأنه مارس الملاكمة واصطياد الأسود في أفريقيا، وكان يغامر في سويسرا والنمسا بالتزلج تحت جبال جليدية على وشك الانهيار.

رواية «العجوز والبحر»، ربما بسبب اقترانها بجائزة نوبل، استطاعت أن تحجب رواية سابقة لهيمنجواي لا تقل أهمية. ولم أكن قد سمعت بالرواية غير المشهورة، حتى قدّم إليّ المؤرخ الموسيقي الدكتور نبيل حنفي محمود نسخة منها، واقترح أن أعيد نشرها في سلسلة “روايات الهلال” حين كنت رئيسا لتحرير مجلة “الهلال”. أدهشني أن تحمل رواية لهيمنجواي عنوانا تجاريا هو “المهرّبون”، ترجمة نورالدين مصطفى، وصدرت في “روايات الهلال” في أكتوبر 1961. وحين قرأتها تبيّن لي أن “المهرّبون” هو العنوان الأكثر صدقا ودقّة من عنوانها الأصلي “أن تملك وألا تملك”، وأن السينما الأميركية أنتجتها عام 1944 فيلما يحمل عنوان الرواية “To have and have not”، وأعدت نشرها في السلسلة نفسها في يناير 2017. وفي 19 فبراير 2017 نشرت عنها في صحيفة “العرب” مقالا عنوانه “وليمة الدم حين تريد عبور قمم الجبال بسيارة”، وكان يقصد جبال كوبا بالطبع.

مسرح روايتيْ “أن تملك وألا تملك” و”العجوز والبحر” هو البحر. في الأولى يحضر الفقر والموت والقتل والجريمة والتهريب والمواطنون والأجانب. وفي الثانية يقترن الفقر بالرغبة في تحدي أقدار لا تنصف فقراء مثل سانتياجو؛ الذي يُهزم ولكنه يحتفظ بكبريائه؛ فلم تقتله سمكة، ويرى أن عليه معاودة حمل صخرة سيزيف من جديد، مستعينا في المرة القادمة بالصبي الذي يصر على العمل معه.

كان هيمنجواي شابا، عام 1937، فاحتشد لرواية “أن تملك وألا تملك” بألوان تكفي لرسم جدارية بشرية تضم شبانا وأطيافا من المهرّبين والمحتالين والقتلة والخونة وخائبي الرجاء والمساكين واليتامى والأرامل. وفي رواية «العجوز والبحر» 1952 كان هيمنجواي شيخا، فاختار بطلا شيخا، ورسم لوحة متقنة باستخدام لون واحد. لوحة يقف فيها شخص في مواجهة قدره، كأنه خارج من «صرخة» إدوارد مونك.