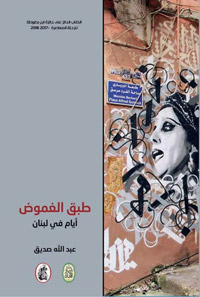

الشاعر عبدالله صديق.. الكتابة جنّة الناس الذين لا جنان لهم في الأرض

كيف يجمع الشاعر إلى كتابة الشعر والمغامرة في عوالم الخيال الشعري خصال الرحالة المسافر في المدن، والباحث المنقب في المخطوطات القديمة؟ وهل يمكن للشاعر الخارج على قواعد التقليد أن يكون موضوعيا إلى الحدّ الذي يجعل من عمله البحثي في التراث مثالا على الدقة والالتزام بالقواعد؟ هنا حوار مع شاعر ورحالة وباحث من المغرب.

الدار البيضاء (المغرب) – في مستهل الحوار مع عبدالله صديق نسأله إن كان يعتبر نفسه شاعرا مقلا في الكتابة، أم هو مقل في النشر وحسب؟ فيؤكد أنه لا يجد حرجا في الاعتراف بأنه مقل فيهما معا، فالتزامات المعيش اليومي وإيقاعه المتسارع وما يسلطه علينا من إكراهات لم تعد تترك تلك الفسحات المطلوبة من صفاء الذهن الذي يقود إلى تأمل البياض، ومواجهة ما يمتحننا به من ممكنات، من جهة ثانية أعتبر أن ما ينبغي لي نشره يتعين فيه أن يكون مجموعة، وليس تجميعا لنصوص متناثرة، ذلك أن (مجموعة شعرية) يلزم فيها قبل أن تقدم للنشر، أن تحمل رؤية شعرية، فلسفية وجمالية تلتف من حولها النصوص، وخلاف ذلك سيكون العمل المنشور تجميعا لنصوص يعوزها الرابط أو الناظم الذي يسمح بتقديمها للقراء في صورة نتاج مرحلة ضمن مسار تطوري للمنجز الشعري، وهو كما يضيف الشاعر ليس بالضرورة مسارا زمنيا متسلسلا، ووفق هذه الرؤية قد تتجاور نصوص متباعدة زمنيا في تاريخ كتابتها، لكنها متقاربة على صعيد ما تشتغل عليه من أسئلة، وما تجترحه من صياغات، وما تقدمه من مقترحات جمالية.

الوطن المجازي

القصيدة كيان لغوي، والشعراء في الثقافات المختلفة، مغامرون قدموا اجتهاداتهم في تعريف القصيدة وتوصيف علاقتهم بها. حول هذه النقطة وما تتضمنه من سؤال عن تعريفه الشخصي لهذا الكيان اللغوي والجمالي الذي نسميه القصيدة، يقول إن هذا السؤال يجعله يعود بذاكرته إلى أكثر من عشرين سنة مرت عندما كتب نصا لم تتهيأ ظروف نشره في حينه، لعل فيه ما يجعل منه جوابا:

“شعراء.. /ونسير في النفق العظيم/نحطم بالأحلام زيف المدنْ/نحرق أوراق هوية رخيصة/نصرخ في وجه القرصان الكبير/ليفهم أن القصيدة لنا وطن/إن القصيدة لنا وطن”.

يريد الشاعر بالتالي أن يعلن أن (القصيدة) وطن الشاعر بالمعنى النفسي، يختلقه ليجمع فيه أشتاته، ويرمم به صدوعه، وطن من رؤى ولغة ومجاز، وعن هذه المكونات كلها يصدر موقفُ الشاعر من الوجود والعالم، إنها وطنه الذي يحمله في داخله، ويأوي إليه حين يدهمه شعور الغربة داخل ما يسميه الآخرون وطنا بالمعنى الجغرافي.

"الألفاظ المغربة بالألقاب المعربة" هو عنوان الكتاب اللغوي لمؤلفه عيسى بن قتيبة الدينوري، وكان الشاعر أول من قام بتحقيقه ونشره، ولهذا العمل اللغوي الأندلسي حكاية طويلة، وقد بذل الشاعر في تحقيقه ودراسته جهدا كبيرا

والمفارق في الأمر، حسب الشاعر، أنه حتى حين تخرب في أعيننا أو تحت أنظارنا أوطانُنا الجغرافية، فإن أوطاننا النفسية تظل قائمة ما دامت عامرة -صدقا لا ادعاء- بالقيم التي نؤمن بها، مما يجعلها قادرة على انتشالنا من التحلل أو التكلس الذي يصيب العالم من حولنا.

يضيف صديق، صحيح أنه مرّ أكثر من عشرين سنة على هذا التصور، لكني ما زلت أحب أن أحتفظ به في تعريفي الخاص للقصيدة.

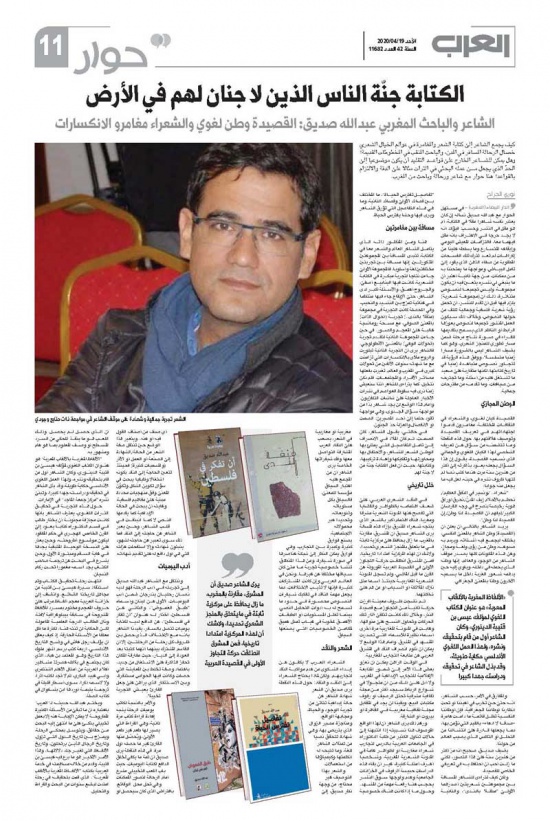

ولكن كيف تتراءى للشاعر المسافة بين مجموعتين شعريتين أصدرهما الأولى “مثقلا بالندى”، والثانية “تفاصيل تفترس الحياة”، ما المختلف بين قصائد الأولى وقصائد الثانية، وما هي هذه التفاصيل التي تؤرق الشاعر ويرى فيها وحشا يفترس الحياة.

مسافة بين مغامرتين

هنا ومن المنظور ذاته الذي يتأمل الشاعر العالم والشعر معا في الكتابة، تتبدى المسافة بين المجموعتين المذكورتين، إنها مسافة بين تجربتين مختلفتين لغة وأسلوبا، فالمجموعة الأولى جاءت نتاجا لتجربة مبكرة في الكتابة الشعرية، كانت فيها الينابيع أصفى، والجروح أعمق، والأسئلة أكبر لدى الشاعر، حتى الإيقاع جاء فيها منتظما في غنائية تمزج بين النشيد والنحيب، وفي المحصلة كانت التجربة في مجموعة (مثقلا بالندى..) تجربة (أحوال الذات) بالمعنى الصوفي، مع مسحة رومانسية غالبة على المعجم والصور. في حين جاءت المجموعة الثانية لتقدم تجربة (تحولات الوعي) بالمعنى الأنطولوجي. فالشاعر يرى أن التجربة الثانية تبلورت والروح ملأى بالانكسارات التي تزامنت مع ما شهدته سنوات الألفين من تحولات كبرى في المغرب والعالم، تغيرت بفعلها مصائر الأفراد والمجتمعات، فلم نكن نتخيل، كما يتراءى للشاعر أننا سنعيش زمنا نرى فيه سقوط العواصم في نشرات الأخبار العاجلة على شاشات التلفزيون. وأمام هذا الوضع لن يجد شاعر بدّا من مواجهة سؤال الجدوى، وهي مواجهة تقود حتما إلى أحد المصيرين: الصمت أو الانفصال والعزلة حدّ الجنون.

في حالتي، يقول الشاعر، كان الصمت، ثم كان الملاذ في الانصراف إلى تأمل التفاصيل التي يمتلئ بها الوطن الشعر للشاعر، والاحتفال بها ومحاورتها وتفكيكها وإعادة تركيبها، وكتابتها، حيث أن فعل الكتابة جنة من لا جنة لهم.

خلل تاريخي

في النقد الشعري العربي، على ضعف اهتمامه بالظواهر والقضايا التي تفصح عنها المدونة الشعرية مشرقا ومغربا، هناك اهتمام أكبر بالشعر الذي ينتجه شعراء المشرق. بإزاء هذه المسألة يرى الشاعر صديق أن المشرق، مقارنة بالمغرب، ما زال يحافظ على مركزية ثابتة في ما يتعلق بالمنجز الشعري تحديدا، ولاشك أن لهذه المركزية امتدادا تاريخيا، فمن المشرق انطلقت حركة التجاوز الأولى في القصيدة العربية الموروثة عن القرن ما قبل الماضي، ولم تسجل المدونة الشعرية المغاربية حينئذ اسما مثل نازك الملائكة أو السياب أو من هم على شاكلتهما.

ثم نضجت ظروف معينة أفرزت حركة ثانية من التجاوز مع قصيدة النثر، وخلال ذلك كانت تتلقى آثار تلك الحركات وتحاول النسج على منوالها، وغابت في المدونة المغاربية مرة أخرى أسماء نظيرة للأسماء التي تصدرت المشهد في المشرق. وأمام هذا الوضع لا يمكن أن نلوم انصراف النقد في المشرق العربي عن متابعة التجارب المغاربية.

في الوقت الراهن يمكن أن نعزو بعض هذا الأمر إلى ضمور المتابعة الإعلامية للتجارب الإبداعية في المغرب، ولا أدل على ذلك من أن متجولا في شوارع الرباط سيجد أكثر من مجلة ثقافية مشرقية تحتل الرصيف أو رفوف مكتبات البيع، ويقينا لن يجد في المقابل مجلة ثقافية مغربية في القاهرة أو بيروت أو الشارقة.

ورغم ذلك يرى الشاعر أن لهذا الواقع الموصوف هنا نسبيته إذا انتبهنا إلى حالات تناول الكثير من طلبة الدكتوراه في الجامعات العربية بالدرس لتجارب شعراء مغاربة أو لظواهر عامة في المدونة الشعرية المغربية، وشخصيا أعرف أمثلة كثيرة، غير أن بقاء هذه الدراسات حبيسة الرفوف في الخزانات الجامعية وعدم ولوجها سوق النشر يحجب عنا رقعة مهمة من المشهد. وحول ما إذا كانت هناك خصوصية مغربية أو مغاربية في الشعر، يصعب على النقاد العرب المشارقة التواصل معها وفك شيفراتها الخاصة يرى الشاعر أن من المجمع عليه اعتبار السياق مؤسسا للمعنى، فالسياق بكل مستوياته وتنويعاته، وتحديدا عبر محمولاته الاجتماعية، يصنع فوارق كثيرة وكبيرة بين التجارب، وهي فوارق يمكن النظر إلى شبكة عناصرها في صورة شيفرة، ومن هذا المنطلق، تنشأ خصوصية تجربة ما متى كان سياقها مختلفا عن غيرها. ونحن في العالم العربي وإن كانت المشتركات كثيرة فإنها لا تذيب الاختلافات، مما يجعل مهمة الناقد في تفكيك شيفرات النصوص محصورة في حدود ما تسمح له به أدوات التحليل النصي، بينما تظل المستويات أو الطبقات الأعمق محجوبة في غياب تمثل عميق لمكامن الخصوصيات التي يصنعها السياق.

الشعر والنقد

الشعراء العرب لا يكفون عن إبداء الشكوى من عدم مواكبة النقد لتجاربهم. ولكن لماذا يحتاج الشعراء إلى النقد والنقاد؟ حول هذه النقطة يرى صديق أن الشعر شهادة الشاعر عن حالة إبداعية تتأتى من تجربة الوجود والحياة، ومجابهة الواقع، ومناجزة مصير الزوال الذي يتربص بها، وهي شهادة تتحقق نصيا من تمثلات الشاعر للغة، وما تتيحه له أنظمتها وكيمياؤها من استعمالات.

والشعر بهذا التوصيف غير محتاج، من وجهة نظر صديق، إلى أي صنف من أصناف القول فيه أو عنه.. ويتغير هذا الوضع حين تنتقل صفة الشعر من الحالة/الشهادة إلى الصنعة أو العمل أو الأثر (والمسميات كثيرة) فحينئذ تتعين الحاجة إلى النقد بكونه اشتغالا وظيفيا يبحث في سؤال تكوين الشكل وتَكوُّن المعنى وفق منهجيات محددة مبنية على مفاهيم فلسفية، وغايته أن يبحث في الحالة الإبداعية كما يقدمها النص لا كما انبثقت في قلب الشاعر، وحين يعبر الشاعر عن حاجته إلى النقد فما ذلك سوى تعبير عن حاجته لشهود يثبتون شهادته وإلا استفحلت عزلته التي هي أول دافع له على تقديم شهادته.

أدب اليوميات

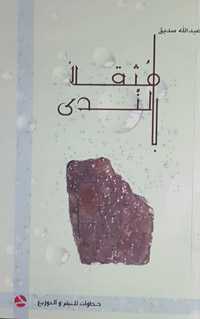

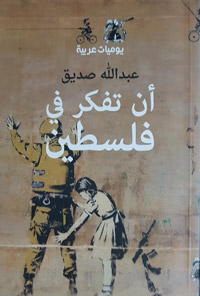

وننتقل مع الشاعر عبدالله صديق إلى تجربته في أدب الرحلة فهو لديه نصان رحليان يندرجان ضمن أدب اليوميات، الأول عن لبنان وأسماه “طبق الغموض”، والثاني عن فلسطين، اختار له عنوان “أن تفكر في فلسطين”، عن الدافع لديه لكتابة يوميات تتصل بالسفر، يفيدنا الشاعر بأنه مع الاختلاف الذي حصل بين ظروف كل رحلة من الرحلتين، إلا أن القاسم المشترك بينهما أنهما كتبتا بعد العودة إلى الديار، حيث مفارقة المكان تحفز الذاكرة على الاشتغال من جديد، باعتماد وصفة تخلط بين المعايشة التي حصلت وكانت فيها الحواس مستنفرة، وبين الاستذكار الذي يراهن على جعل القارئ يعيش التجربة تخييلا.

والأمر بالنسبة لكاتب يوميات الرحلة يشبه إعادة قراءة كتاب مرة ثانية، وهي القراءة التي يصير لها طعم غير طعم الأولى، ويُحصِّل منها القارئ غير ما حصله أول مرة. في هذه النقطة يرى صديق أن ثمة ما يكفي لخلق الدافع لكتابة اليوميات، حيث باب اللعب التخييلي مشرع أمام الرحالة لتصور الممكنات وهي تحل محل الوقائع، بافتراض الذي كان سيحصل لو أن الذي حصل لم يحصل. وذلك اللعب هو ما ينقذ المحكي من السرد المسطح أو وصف المعلوم بما هو عام ومشهور به.

“الألفاظ المغربة بالألقاب المعربة” هو عنوان الكتاب اللغوي لمؤلفه عيسى بن قتيبة الدينوري، وكان الشاعر أول من قام بتحقيقه ونشره، ولهذا العمل اللغوي الأندلسي حكاية طويلة، وقد بذل الشاعر في تحقيقه ودراسته جهدا كبيرا، وتبنى نشره “مركز جمعة الماجد” في الإمارات.

حول هذه التجربة في تحقيق التراث اللغوي، يعترف الشاعر بأنها كانت مجازفة مجنونة أن يختار طالب في قسم الدكتوراه كتابا يعود إلى القرن الخامس الهجري في حكم المفقود ليكون موضوع أطروحته، وحين يعثر على النسخة الوحيدة المتبقية يجدها في غاية السقم ومبتورة الأول، وحين يشرع في البحث عن ترجمة صاحب الكتاب يجد اسمه مغمورا تحت ركام النسيان.

انتهت رحلة تحقيق الكتاب وتم استنقاذ سيرة عيسى بن قتيبة من مجاهل تاريخنا الضائع، وانضاف إلى خزانة العربية معجم ألفاظ مرتب على حروف المعجم ومختوم بمسرد للألفاظ المشروحة في سابقة بيبلوغرافية لافتة، ونال الطالب الدرجة العلمية المأمولة، لكن الحكاية لن تنته هنا، لكثرة ما ظل معلقا من الأسئلة الحارقة. إذ كيف يعقل أن يؤلف رجل عاش في وضح التاريخ الأندلسي، أربعة كتب برسم أشهر ملوك هذا التاريخ وهو المعتمد بن عباد، الذي كان يجتمع في بلاطه عصرئذ مشاهير أعلام العربية من أمثال الأعلم الشنتمري وأبي عبيد البكري، ثم لا نجد لكتبه أثرا، ولا لاسمه ذكرا، سوى أسطر قليلة في ترجمة يتيمة أوردها ابن بشكوال في كتابه الصلة.

ويختم عبدالله حديثه لـ”العرب” باعتباره أن ما تبقى من الأسئلة الكثيرة المطروحة لا يمكن الإجابة عنه إلا بعمل تخييلي يتكئ على ما انتهى إليه البحث من حقائق، ويتوسل بمحكي الرحلة، ويمزج بين تاريخ الدول التي تزول، وتاريخ الرجال الذين يرتحلون، وتاريخ الألفاظ التي تغير جلد دلالاتها، وهذا الأمر الأخير هو ما برع فيه عيسى بن قتيبة، وقدم من خلاله مساهمته في خدمة العربية بكتابه “الألفاظ المُغرِبة بالألقاب المُعرِبة”. الذي قمت بتحقيقه في رحلة امتدت لبضع سنوات من البحث والقراءة والتحليل.