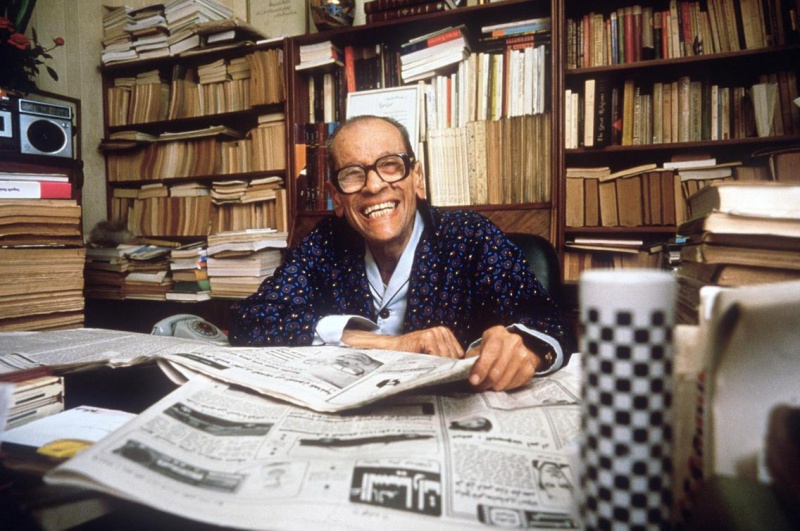

الثورة دفعت نجيب محفوظ إلى خلع طربوشه

نجيب محفوظ الأديب والروائي العربي الوحيد الذي نال جائزة نوبل للآداب، وأشهر الروائيين العرب عالميا، لم يكن كما يتخيّل بعضهم نصيرا للسلطة، ولا ساكتا مهادنا، بل كان أدبه أهم وسائل مقاومته للجهل والدكتاتورية والتخلّف، ناقدا السلطة من جذورها وكاشفا عن عوالم ما كان لها أن تُكشف لولا رواياته وقصصه التي تسببت له في صدام مع السلطة السياسية وحتى الدينية.

ألغى الرقيب أحد فصول رواية “بداية ونهاية” لنجيب محفوظ، وصدرت طبعتها الأولى قبل ثورة يوليو 1952، ولكن بعد أن قامت الثورة أراد يوسف السباعي نشرها في سلسلة “الكتاب الذهبي”، ولكن رفض نشرها تحت عنوانها القديم، حتى لا يُفهم أن “القاهرة الجديدة” هي قاهرة الضباط، فقام بتغيير العنوان إلى “فضيحة في القاهرة”، وفي ما بعد عادت إلى عنوانها الأصلي.

لقد كتب نجيب محفوظ هذه الرواية في سنتي 1946 – 1947 ونشرها سنة 1948، وبعد الثورة كان يجلس مع الناقد أحمد عباس صالح، الذي كان يحلّلها نقديا، وكان في تحليله كأنها نبوءة بما حدث، فأصغى إليه كاتبنا، وظل يقارن بين ما يحدث فحصل له ذهول للتطابق.

وتعد “الثلاثية” أحبَّ الأعمال إلى نفس كاتبنا، وهي العمل الوحيد الذي يحوي جزءا كبيرا من عقله وقلبه. وهي آخر ما كتبه قبل ثورة 1952. احتفظ بها يوسف السباعي ونشرها على حلقات في مجلة “الرسالة الجديدة” وهي المجلة التي أصدرتها حكومة الثورة في أبريل من عام 1954. واستمر نشرها على مدى خمسين حلقة في خمسين عددا.

الثورة وتأثيرها

يقول نجيب محفوظ عن “بين القصرين” إنها تعبر عن تحول مجتمع أو يقظة مجتمع من سباته على دق ثورة. و”قصر الشوق” تبرز فيها العوامل الطبقية كعامل من عوامل إفساد هذه الثورة. أما “السكرية” فتتجدّد ثورات من دخول شباب جديد إلى المسرح.

وقد ذكر أحد الضباط لنجيب محفوظ أنه لما نُشر خبر طبع “بين القصرين” اهتم جمال عبدالناصر وطلبها ليقرأها. وأضاف محفوظ “كان يحضر ندوتي بعض الضباط الأحرار – قبل قيام الثورة – ومنهم جمال سالم، وعبداللطيف البغدادي، غير أنهما لم يكونا يحضران أيام الخميس لأنه كان يوم زحمة، وكانا يخشيان الظّهور”.

ويستطرد محفوظ قائلا “صرفني قيام الثورة الجديدة عن التفكير في الماضي، وتركز اهتمامي في الحياة الجديدة. كنت منحازا لمحمد نجيب، خاصة في ما عرف بأزمة مارس 1954. عندما أقيل نجيب فقدت الأمل في أن يتجه الضباط الأحرار نحو الديمقراطية”.

ويضيف “لقد اندلعت المظاهرات في كل أنحاء مصر تطالب بعودته، وبعد ذلك تلهّى المصريون بلقمة العيش، ثم انشغلوا بالصراع العربي – الإسرائيلي، فآفة حارتنا النسيان. وإذا انقطع الأمل، فعلينا أن نعاشر اليأس معاشرة حسنة. ومع ذلك، كنت مع الثورة دون قيد ولا شرط، ولم تبدأ تحفظاتي عليها إلا بعد مرور زمن. لقد تبنت الثورة أحلاما نبيلة، وكان لديها فرصة تاريخية لتجعلنا مثل ألمانيا أو اليابان، وكل قرار من قراراتها الإصلاحية كان يقربني منها.

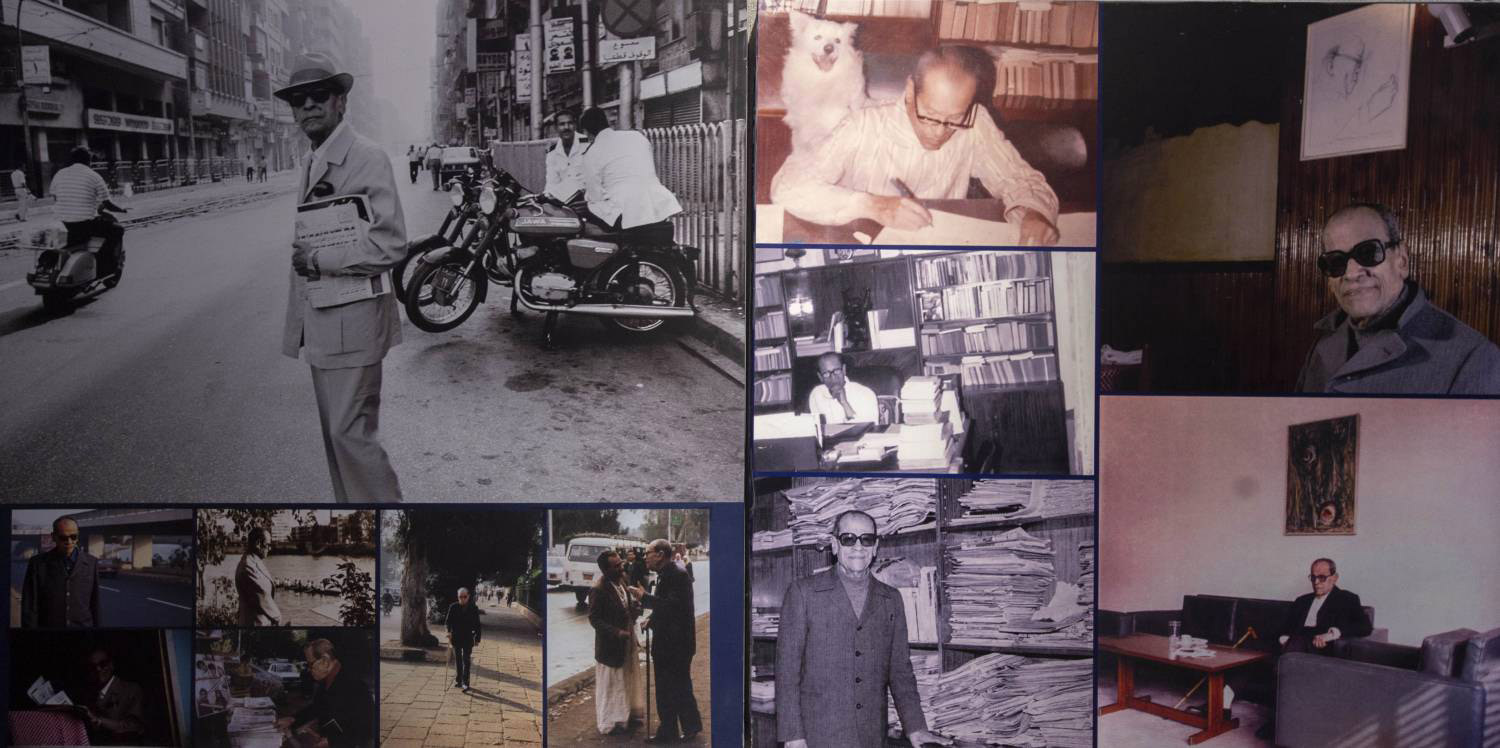

لقد أقلع محفوظ عن لبس الطربوش بشكل نهائي، بعد قيام الثورة، وكان سعيدا بذلك سعادة كبيرة، فالطربوش كان رمزا للتبعية التركية، أو رمزا للملكية القديمة التي كانت تتبع التقاليد التركية.

وفي رواية “الشحاذ” نرى الثائر يجد نفسه فجأة بلا عمل، ليس لأن قوات الرجعية أطبقت على ثورته، بل لأن الثورة تحققت دون تدخل منه. لقد انضم عمر الحمزاوي إلى ركب الثائرين لأن الثورة كانت قليلة العدد. انضم إليها وهو موزع بين نفسه وبين ضرورة خلق مجتمع جديد. انضم إليها وهو يلعن – في أعماقه – الحاجة إلى الثورة.

قال: أنا أحب الثورة وأكرهها في آن. وتأميم العمارات لا يهمني. ما يغيظني من الثورة أنها تربطني إلى الزمان والمكان، وأنا أريد أن أحلق فوقهما. وفي الوقت نفسه لا يمكنني أن أثور على الثورة لأنني جزء منها ولا أستطيع الانفصال عنها. اتركوني أفر من القالب، دعوني أتخطى الحدود. أنا لا أريد أن أموت. آن الأوان لأن أفعل ما لم أفعله في حياتي، وهو ألا أفعل شيئا.

وفي “ثرثرة فوق النيل” يقول محفوظ: الثورة يدبرها الدهاة، وينفذها الشجعان، ويفوز بها الجبناء.

لقد أحدثت ثورة 1952 تأثيرا في كتابات نجيب محفوظ وغيرت الرؤيا كلها، لأنها أسقطت المجتمع الذي كان يرفضه، وأنشأت مجتمعا جديدا حققت فيه للشعب مكاسب وإيجابيات ضخمة، ولكن رافقت الثورة سلبيات كثيرة.

يقول كاتبنا “كانت المصيبة الوحيدة في حكم عبدالناصر هي تأجيل ممارسة الديمقراطية. كانت المشكلة بالنسبة لي أنني أحببت عبدالناصر وتصورت أننا دولة عظمى، رغم أنني كنت أتساءل: يا أخوتي هل عظمة الدولة تأتي بهذه السهولة، كيف نبني دولة عظيمة بهذه السرعة؟”.

وفي “الكرنك” يقول: جهاز الرعب يقتلع روح الثورة. مجرد أن نتنفس نجد من يجثم على أنفاسنا ليكتمها ويفسد حياتنا. وطريق الخلاص لا يأتي إلا من داخلنا.

لقد كان نجيب محفوظ متحمسا لمبادئ الثورة، وخلافه معها أنه يقول: يا جماعة أشركونا معكم، أو امنحوا الشعب قدرا من الحرية. ويوضح أن هناك فرقا بين نقد الثورة لحساب الثورة، ونقد الثورة لحساب غيرها.

تأجيل مبدأ الديمقراطية

يقول محفوظ لنبيل فرج (في صحيفة البعث السورية 28/ 2/ 1972) “نشأنا في ظروف ثورة 1919 إذ شبّت الثورة وعمري نحو سبع سنوات، ففرض علينا هذا الحدث الضخم نوعا من الوعي السياسي منذ هذه السن المبكرة. بدأت في شكل أخبار أسطورية، ثم أخذت أتابع الأخبار السياسية باهتمام خاص عن طريق الصحف، بدءا من عام 1926 وأنا في السنة الأولى الثانوية. وكان الباعث أن أتابع الحوار الذي يجري في مجلس النواب بين رئيسه في ذلك الوقت سعد زغلول وبين الأعضاء”.

ويوضح لصحيفة الدستور الأردنية (بتاريخ 2/ 2/ 1976) أنه كان لثورة 1952 آثار متباينة في الناس: فمن الناس من رفضها فكرا وعملا. ومن الناس من تحمس لها بلا حدود. ومنهم من انتمى إليها دون أن تخفى عليه عيوبها. ويقول “وإني من الفريق الثالث، فقد انتميت إلى الثورة بكل إخلاص، ولكني لمست سلبياتها التي هددتها فانطلقت أنقدها من موقع الانتماء، لا الرفض ولا القبول دون قيد ولا شرط”.

وعن رواية “الكرنك” يقول محفوظ (في صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 7/ 2/ 1976) “الرواية أثارت ضجة من نوع آخر فقد ظن الناصريون، وبعض الماركسيين، أنها تمثل هجوما على عهد عبدالناصر وأنها تساند الهجوم الذي يشنه أعداء الثورة، فهوجمت الرواية ومؤلفها في مصر وكثير من البلاد العربية، وكان هجوما ظالما إذ أن الرواية تدين الإرهاب لا الثورة”.

ويسأله نبيل فرج (صحيفة الأنوار اللبنانية 8/12/1977) على الرغم من أن ثورة 1952 لم ترحب بالنشاط السياسي والنقد، إلا أنها أفسحت لك المجال لتقديم أعمالك الروائية النقدية. ولهذا يرى النقاد أن الثورة نظرت إليك كما نظر العهد الملكي إلى نجيب الريحاني.

ويجيب محفوظ “يمكن تفسير التيسير الذي وجدته بما يأتي: كان معروفا تماما أنني أنتمي للثورة، وقد قامت ثورة يوليو وحتى اليوم وأنا منتم إليها متحمس لها عدو لمن يبغي هدمها ولو كان من رجالها، كيف لا وقد كنت من يسار الوفد. وكتبت ما كتبت والثورة في عنفوان قوتها، فكان تسامحها مع كاتب مخضرم مثلي – أو أستاذنا الحكيم – معقولا. ولا تنس فضل الأستاذ محمد حسنين هيكل في ذلك”.

ويضيف مؤكدا “كنت ناقدا ذاتيا ولست رافضا للثورة، وعلى ذلك فالشبه بيني وبين نجيب الريحاني سليم من حيث إنه نقد الحياة في العهد الملكي دون أن يرفض أسسها”.

ويوضح “لقد كانت ثورتنا ثورة مبادئ عظيمة ولكن بلا أبطال، ولقد تسلمها منذ أول عهدها الانتهازيون، ولذلك تتابعت هزائمها في السلم والحرب. لذلك تركزت البطولة الحقيقية في أعدائها؛ الشيوعيين والأخوان، وأنا لم أبخس بطولاتهم في أكثر رواياتي رغم أنني لست منهم. وقد تغير الحال، حتى انتهيت بكتابة ملحمة لا حصر لأبطالها وهي ملحمة ‘الحرافيش”.

نجيب محفوظ يؤكد أن أكبر فترة مزدهرة في حياتنا، فكريا وثقافيا، هي الفترة التي أعقبت ثورة 1919 لأن قيام الشعب نفسه بثورته فجَّر كل مواهبه الإبداعية، فتجد الاقتصادي يفكر في الاقتصاد الوطني، وتجد المهتم بشؤون المرأة يأخذ بيدها ويدفعها إلى الحياة العامة. وأيضا المفكر والأديب بدأ ينفض عن نفسه التقليدية ويعيد النظر في التراث ويفتح نوافذه للغرب

وعن موقفه من ثورة يوليو يقول لأحمد محمد عطية (الحوادث اللبنانية 22/ 12/ 1978) “الحقيقة أن مبادئ ثورة يوليو أو شعاراتها التي نادت بها هي شعارات ومبادئ أؤمن بها تماما من أول يوم. ولم أجد بينها وبين الجناح الوفدي الذي كنت أنتمي إليه أي تناقض. بل حلمت يوما أنها ستتحقق بانتصار هذا الجناح، وهو جناح الطليعة الوفدية (يسار حزب الوفد)، وذلك عندما لم يكن يخطر لنا على بال أن الجيش سيقوم بحركة. ولم تصدر مني كلمة واحدة في السر أو العلانية ضد إنجازات ثورة يوليو، كالإصلاح الزراعي، أو التأميمات، أو تمصير الاقتصاد الوطني أو مجانية التعليم أو مكاسب العمال والفلاحين، أو احتضانها للقومية العربية وتحرير الشعوب، بل لعلي كنت أراها معتدلة أكثر من اللازم”.

ويواصل صاحب “الطريق” شهادته عن ثورة يوليو “ما أسفت عليه حقا هو تأجيلها لمبدأ الديمقراطية، لأن هذا التأجيل أصاب البناء كله بما هدده في النهاية بالخراب الكامل. ولو طُبق هذا المبدأ من بادئ الأمر لكنا اليوم في حال غير الحال، ولما تعرضنا لهزيمة واحدة سواء في اليمن أو في 5 يونيو، ولكانت حالتنا الاقتصادية في مستوى نسبي ممكن أن يقارن بالصين أو اليابان”.

ويواصل حديثه قائلا “أعتقد أن موقفي من الثورة كان معروفا لرجالها، وإلا ما سمحوا بنشر قصص مثل ‘الخوف’ و’سائق القطار’ و’ميرامار’ و’ثرثرة فوق النيل’ و’اللص والكلاب’ وغيرها. فقد كانت كلها تندرج تحت مبدأ النقد الذاتي لمنتمٍ إلى الثورة لا لعدو لها. وليس في كل ما ألفت قصة واحدة ترفض الثورة على الإطلاق. وما زلت حتى اليوم على هذا الإيمان. وفي أيام الثورة أخذت جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، دون أن أكتب كلمة واحدة ممكن أن تعتبر تملقا لها. وهذا الذي أقوله يصح على ثورة يوليو وعلى عبدالناصر”.

ويؤكد محفوظ أنه بالرغم من أن بعض أعماله مثل “ثرثرة فوق النيل” أغضبت الرئيس جمال عبدالناصر، وأنه لولا موقف كريم للدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة حينذاك، لربّما ناله شيء من الأذى. فقد طلبوا منه توقيع نوع من العقاب الخفيف عليه، ويظن أنها كانت الإحالة على المعاش، غير أن ثروت عكاشة دافع عنه قائلا بأنه هكذا يكتب الأدب، فاقتنع عبدالناصر، ولو صمم على موقفه لما استطاع أحد أن يمنعه.

وفي نقد صريح وواضح يقول لعطية “استشرى التسلط (الدولة) بتأجيل مبدأ الديمقراطية في ثورة يوليو، وبذلك تحول المفكرون إلى مطبلاتية. الحاكم يصرح بالرأي، فيكون عمل المفكر شرح الرأي وتفسيره ومدحه، وربطه بالتراث أو اصطناع أي صلة بينه وبين الدين وبين القيم.. إلى آخره. وامتنع أي مفكر عن أن يناقض الدولة خشية أن يتعرض إلى بطشها”.

ويقول لعصام عبدالله (صوت الكويت 8/ 10/ 1992) “مجتمعنا قبل الثورة وبعدها مر بظروف كثيرة متشابهة، وهذا الكلام يصدق بدرجة كبيرة على لحظتنا الراهنة”. وعندما يسأله عبدالله: في ماذا؟ يجيب “يعني مجتمع يتحول فيه الحاكم الدكتاتور إلى إله، فلا بد وأن تُقدم له القرابين مثل الإله، لكن الحاكم بشر وليس إلها، ومن ثم فقرابينه لا بد وأن تناسبه كبشر، وغالبا ما تكون هي النفاق والرياء والكذب. لذلك تجد أن أسوأ الناس هم الذين وصلوا في يسر، بغض النظر عن الوسائل، إلى أعلى المناصب في الدولة”.

ويضيف “وإذا أردت أن تعرف كل ما حدث لمجتمعنا في الداخل، فأقول لك إنه كان نتيجة حتمية لأولئك الانتهازيين بين الذين لم يكونوا على مستوى مبادئ الثورة. وكان هناك أفراد كثيرون أخلص وأكفأ منهم، ولكن لم تكن لديهم هذه الجرأة على النفاق والكذب والتقرّب من الحاكم المستبد، وقد خسرهم البلد”.

تاريخ الصبر

يسأله الشاعر العراقي بلند الحيدري محفوظ (الحوادث اللبنانية يونيو 1972): اتهم إبراهيم المازني عام 1936 المصريين بأنهم (.. أطلب إلى الرخاء الثمين والراحة، منهم للقوة والبأس والتجريد، ولا صبر لهم على المغامرة). وقد مضت على قولته هذه 36 سنة عرفت مصر فيها تغيرات جذرية مهمة، وأنها تواجه اليوم معركة مصيرية، لا يمكن أن تخوضها انطلاقا من تلك الشخصية التي رسمها المازني للمصري، فما هي مقومات الشخصية المصرية الجديدة التي جاءت بها الثورة، وسنوات التحول نحو الاشتراكية والتي تؤهلها لخوض معركة المصير من ناحية ثانية؟ وما هو الدور الذي لعبه المثقف المصري في إعداد هذه الشخصية الجديدة؟

يجيب محفوظ “لقد عايش المازني ثورة 1919 التي كشفت عن معدن مصري صلب نقي ثائر مكافح وشهيد. وأستطيع أن أؤكد لك أني عرفت عن قرب بعضا من شباب 1972 فوجدتهم لا يقلون عن ثوار 1919 شيئا. ولعلهم يتميزون عنهم بالفكر المعاصر الناضج. وفضلا عن ذلك فقول المازني لا يمكن أن ينطبق على شعب ما تزال أكثريته من الكادحين الصابرين الذين يعملون تحت شعار ‘من كل على قدر طاقته..’. ولكنه ينطبق على طبقة ورثت ثورة 1919 بالانقلابات غير المشروعة، كما ورثت ثورة 1952 بالصدفة العمياء، فاستغلتها استغلالا انتهي بها إلى يونيو 1967”.

أقلع محفوظ عن لبس الطربوش بشكل نهائي، بعد قيام الثورة، وكان سعيدا بذلك سعادة كبيرة، فالطربوش كان رمزا للتبعية التركية، أو رمزا للملكية القديمة التي كانت تتبع التقاليد التركية

يؤكد محفوظ لعصام عبدالله (صوت الكويت 8/ 10/ 1992) أن أكبر فترة مزدهرة في حياتنا، فكريا وثقافيا، هي الفترة التي أعقبت ثورة 1919 لماذا؟ لأن قيام الشعب نفسه بثورته فجَّر كل مواهبه الإبداعية، فتجد الاقتصادي يفكر في الاقتصاد الوطني، وتجد المهتم بشؤون المرأة يأخذ بيدها ويدفعها إلى الحياة العامة. وأيضا المفكر والأديب بدأ ينفض عن نفسه التقليدية ويعيد النظر في التراث ويفتح نوافذه للغرب. فكانت هناك نهضة حقيقية بعد ثورة 1919 نبعت من الشعب ودون تشجيع من أحد رغم أن الأمية كانت في ذلك الوقت 90 في المئة والـ10 في المئة تجد فيهم اثنين أو ثلاثة في المئة فقط مثقفين. لكن رغم ذلك، ظهر كتّاب عمالقة، فكان كل قول ينادي به صاحبه وهو مؤمن به ولا يهاب شيئا، وهذا بخلاف ما حدث في الخمسينات والستينات من هذا القرن، وبالتحديد عقب ثورة يوليو 1952.

ويوضح محفوظ لعماد الغزالي (الوفد 27/ 8/ 1987) أن مصر هي صاحبة أول ثورة في التاريخ في أيام الفراعنة، ثورة قلبت الحكم رأسا على عقب، ولنا أيضا ثورات عديدة في الحكم الإغريقي، وأعتق منها في الحكم الروماني، وكذلك في الحكم الإسلامي، وفي العصر الحديث عندنا الحركة التي انتهت بتولية محمد علي حكم مصر، والثورة العرابية وثورة سنة 1919 وثورة يوليو سنة 1952، وهذا يعني أن تاريخنا في الثورات يكوّن صفحات لا تقل عن تاريخنا في الصبر.