الاقتباسات.. خاتم ذهبي في جوف سمكة مقلية

بتصفح سريع لمواقع الفيسبوك والصفحات الخاصة والعامة للقراء والمهتمين بالأدب نجد ظاهرة باتت منتشرة بكثرة هي ظاهرة الاقتباسات، أحيانا تكون جملا مقتطعة من مؤلفات لكتاب وشعراء ومفكرين جدد أو قدامى، وأحيانا تكون مزيفة وأقوالا تنسب إلى كاتب لا علاقة له بها. من ناحية أخرى باتت الاقتباسات طريقة من أجل الترويج للكتب، ما أثر حتى في الكتاب أنفسهم الذين صاروا يقحمون بتعسف جملا برّاقة تصلح للاقتباس في أعمالهم، للترويج لها.

بمجرد الضغط على أيقونة البحث في محرك غوغل، تظهر للقارئ كثيرا عناوين على شاكلة: خمسون اقتباسًا مُلهِمًا عن الحياة، والأربعون اقتباسا الأقوى في تاريخ الروايات، والاقتباسات المئة الأكثر شهرة عن الحب.

على القارئ أن يثق تمامًا في كون المحرك يعرف الوقود الذي يحتاجه، إذ يتغذّى غوغل ليل نهار على الكلمات المفتاحية التي يُكثر من استعمالها المستخدِمون، ومن بينها كلمة اقتباس.

تلك الكلمة القصيرة المحبَّبة، والأشبه بدَعْكة هيِّنة على سطح فانوسٍ سحري، وتعني تلك العبارات الموجَزة، أو الفقرات القصيرة المركَّزة، التي صارت هدفًا لعددٍ كبير من المتصفِّحين في مجالي الأدب والرواية، أكثرهم من الباحثين عن الضوء المخبوء في الكلمات، أو عن نشوة فريدة لا يمنحها غير العبارات المسبوكة بإتقان.

ادعاء الحكمة

لظاهرة البحث عن الاقتباسات المؤثِّرة جذورٌ تمتد بعيدًا في الزمن؛ ربما تعود إلى فلاسفة الزن عند اليابانيين، أو إلى الأحاديث الشريفة وأقوال السلف الصالح لدى المسلمين، وربما إلى جذور أبعد من ذلك إغريقية وبابلية ومصرية قديمة، فالبشر في بحث دائم ودائب عن الحكمة المبطَّنة في الكلمات.

غير أن الظاهرة تفاقمَت خلال السنوات الماضية، خاصة بين أولئك الشغوفين بقراءة الروايات، إذ صاروا يتداولون الاقتباسات، ويُضمّنونها في منشوراتهم على تويتر ومراجعاتهم على “جود ريدز” وغيرها من تطبيقات قراءة الكتب، بل صارت بعض الكروت التذكارية التي تُباع في المكتبات تشتمل على اقتباسات من الروايات ذائعة الصيت، إلى درجة جعلَت منها أداةَ تسويقية أكثر نجاعةً وتأثيرًا في مبيعات الكتب.

الحكمة المكثَّفة بداخل عبارةٍ محكَمة البناء تمثل جزءا أصيلا من السرد الروائي، طالما تخلّى الكاتب عن الافتعال

السؤال هنا: هل شغفُ القراء باقتباسات الروايات هو ما جعلها أداةً دعائية مؤثرة إلى هذه الدرجة؟ أم أن المختصّين في تسويق الكتب هم مَن ساهموا في نشر هذه الثقافة بين القراء أملًا في سرعة إنجاز مهامهم في بيع الكتب، بل وتوظيف القراء كمساعدين متطوّعين لن يطلبوا أجرًا مقابل خدماتهم؟ وأيًّا ما تكون الإجابة، يبقى للاقتباسات الروائية سِحرٌ خاص في أذهان القراء، سِحر يزداد توهُّجًا كلما مرَّ زمن أطول على صدور الرواية.

ثمة مؤشران على جودة الرواية، يستخدمهما المسوِّقون المختصون في ترويج الكتب: الأول يشير إلى سرعة القارئ في تقليب الصفحات، ما يوحي بكون الرواية مشوِّقة إلى درجة تجعل القارئ لا يكُفُّ عن تقليب صفحاتها حتى يصل إلى نهايتها؛ أما المؤشر الثاني فيُشير إلى النقيض بشكل أو بآخر، حيث يصف الرواية بقوة تأثيرها وإلهامها القارئ، ما يعني أن الرواية تحتشد باقتباساتٍ ذات تأثير طاغٍ، تُجبِر القارئ على التوقُّف أمامها ووضع الكتاب جانبًا، حتى يتذوق العبارات ويستحلب تأثير الكلمات ببطء وروِيَّة.

بين هذا وذاك، يصطف القراء خلف الكتب ذات الأحداث المشوِّقة أو ذات الاقتباسات الملهِمة، بحيث يتكوَّن فريق من الداعمين للكتب التي تحتشد بعبارات مسبوكة يمكن اقتطاعها من سياق النص، وقراءتها كاقتباسات مستقلة بذاتها، ويعتبرون ذلك دليلًا على نجاح الرواية في إلهامهم والتأثير عليهم بطريقتها المميزة.

يتحمس هذا الفريق لرواية على حساب أخرى، بعدد الاقتباسات التي يُمكنه اقتطاعها من سياق النص، وربطها بسياقات أخرى بعيدة عنه، بينما نجد في المقابل عددًا من الروائيين المخلِصين لفن الرواية يقفون موقف الضد من هذا الاتجاه، ينظرون إلى الصيحة بانزعاج شديد، بل ويعتبرون تمييز الروايات على أساس احتوائها على اقتباسات وعبارات مُلهِمة في ذاتها لا يعدو كونه ابتذالًا لفن الكتابة الروائية.

الرواية في مفهوم هؤلاء كُلٌّ مُحكَم، لا يمكن اجتزاءُ مكوناته والتعامل معها باعتبارها وحدات سردية مستقلة، وتحوي معناها التام وتأثيرها الخاص بعيدًا عن السياق. وثمة تناقض هنا بين وجهتَي نظر القارئ الساعي وراء الإلهام، والكاتب الباحث عن الكمال الفني، تناقض يدعو إلى التأمُّل.

حدث أن سألني صديقي الروائي الجاد: هل بإمكانكَ أن تستخرج اقتباساتٍ من روايتي؟ قالها باستنكار واضح، إذ كان ممن يستاؤون كثيرًا من موضة التغَنّي بالاقتباسات الروائية، ممن يرون الرواية كتجربةٍ سردية ولغوية متكاملة، ترتكز على الوحدة والتماسك بين العبارات، لذا تفقِد معناها حال تقسيمها لمقاطع مستقلة؛ أجبتُه: بالطبع، أستطيع استخراج اقتباسات عديدة من روايتك؛ إذ كنتُ أرى في كتابة صديقي الموهوب أسلوبًا سرديًّا خاصًّا، ونكهة مميزة في صياغة العبارات، لذا رأيتُ أن الكثير من عباراته وفقراته تحتفظ بجمالها الأخّاذ، سواء قرأناها داخل سياقها الأصلي أو خارجه.

برغم قناعتي تلك، يبقى لصديقي الروائي، ولكل مَن يتمثَّلون مثله روحَ الروائيين الأصَلاء، حقٌّ كامل في إبداء التخوُّف إزاء هذه الطريقة في التفاعل مع النصوص الروائية. فالرواية مُحكمة البناء كلٌّ لا يتجزَّأ فعلًا، معمار يقوم الروائي بتشييده طابقًا فوق طابق، على قواعد فنية يُرسّخها بالكدِّ والتأمل، ويُحيطها برؤيته الخاصة للحياة. تلك التي كانت دافعَه الأصيل للكتابة، والذي يحرِّضه على التحرير والتدقيق والمراجعة.

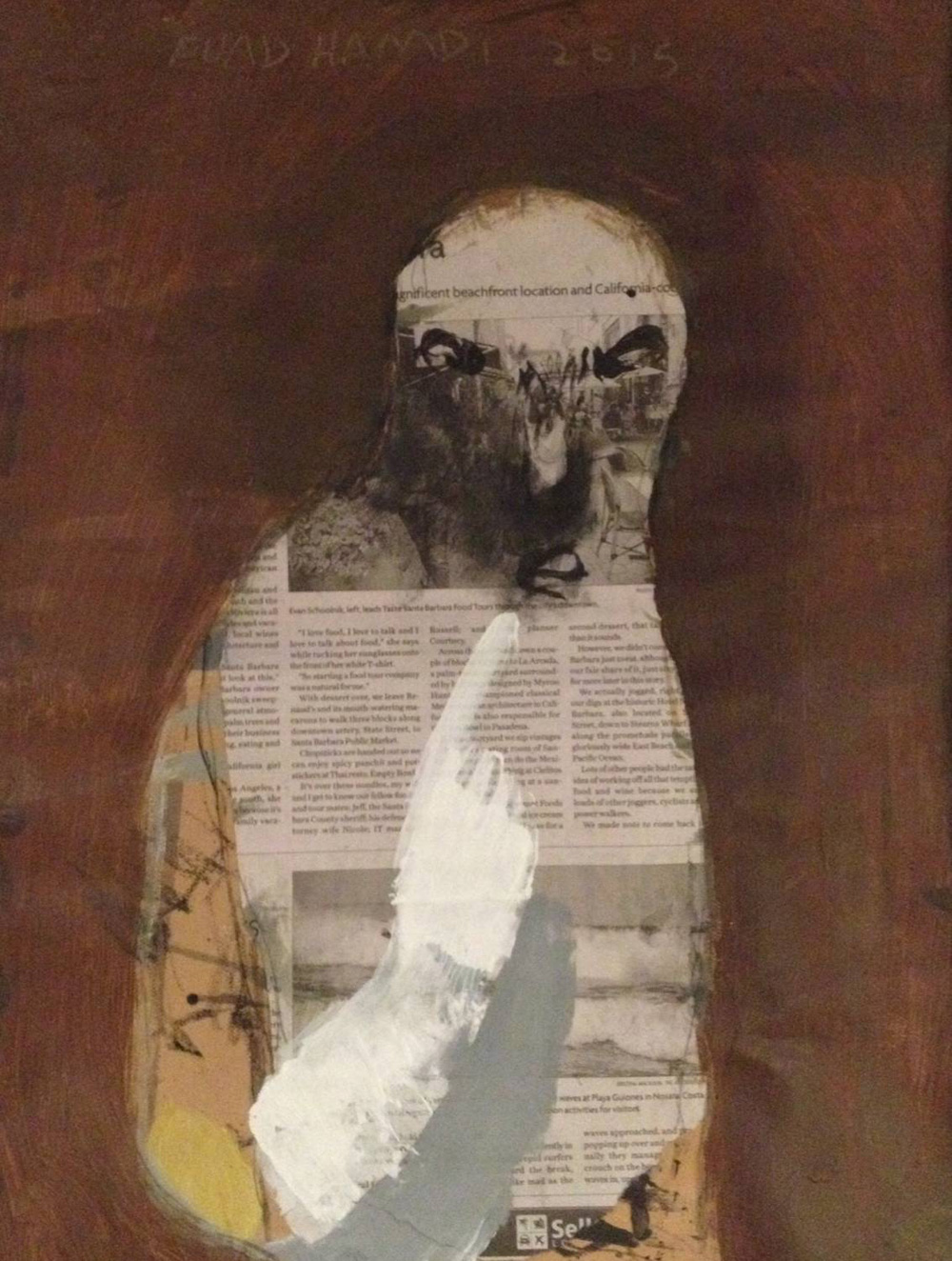

الرواية ليست “كولاجًا” من المقاطع الرنانة والعبارات ذات البريق، كما يتبدّى لنا اليوم من طريقة تفاعل بعض القراء مع الروايات في أثناء القراءة وبعدها، كأن يقتبس القارئ مقطعًا أو عبارة من الرواية التي يقرأها، كي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، محيطًا اقتباسه بالقلوب الملوَّنة والوجوه المتأثرة بكافَّة الانفعالات، كتعبير عن شعوره إزاء ما قرأه للتو.

هل ثمة ضررٌ يلحق بالكتابة الروائية، جراء هذا الشكل من التعاطي مع القراء؟ ربما.. فمِن الجائز جدًّا أن يستحلي الروائيون هذه الطريقة في التفاعل مع القراء، بل وهذه الوسائل المستحدَثة في الدعاية لرواياتهم على صفحات القراء ومجموعاتهم الخاصة، فيسعون، بقصدٍ أحيانًا أو بدافع خفيّ لا يدركونه في حينه، إلى الزجِّ بعبارات رنّانة بين طيات الحكاية، لأجل مغازلة القراء وتحفيزهم على المزيد من التفاعل مع نصوصهم؛ إنه هوس التصفيق الذي ينتاب الممثل المسرحي، فيدفعه إلى مبالغات مفتعَلة وفي غير محلها، تضُر حتمًا بأدائه وتصبغه بالتصنُّع والافتعال.

وبلمحةٍ سريعة لسوق الكتب: مواقع وصفحات دور النشر، المكتبات ومنافذها الإلكترونية، مجموعات القراء، صفحات الروائيين، ستقع أعيننا على اقتباسات تتناثر في كل مكان؛ جُمل ذات وَقْع خاص، تُشبه الأقوال المأثورة أو الحِكَم المتوارَثة.

الاقتباسات الحية الصادقة، التي يُنتجها السياق بنعومة وبشكل طبيعيّ، تبقى حاضرةً في أذهان القراء، في الوعي الجمعي

نتساءل هنا: هل ثمة سياق سردي يحتوي هذه العبارات، بنعومة وتناغم وبشكل طبيعيّ، ودونما شعورٍ باندساسها بين السطور؟ ذلك أنها تبدو كاملةً بذاتها، جميلة وذات رنين خاص، لكنه رنينٌ معدنيّ، كأنما يصدر عن خاتم ذهبي مدسوس في جوف سمكة مقلية؛ تُفاجئكَ صلابتُه بين أسنانكَ فيما أنت تلوك السمكة، فيستوقفك.. تجد نفسكَ تقول: هذا ليس سمكًا، ليس من نسيج السمك ولا له مذاقه الدهنيّ، بل شيء مدسوس، ربما أفضل من السمك، قد أحتاج إلى أن أدفع ثمنًا أكبر لاقتنائه، لكنه يظل مدسوسًا على الطعام مفارقًا للسياق ولا يتناغم معه أو يسهم في تعميق معناه.

هذا ما يطل علينا واضحًا في الكثير من الروايات حديثة الإصدار، روايات ليست إلا حِزمةَ من المقاطع ذات الجرس، من العبارات المشحونة بانفعال مبالغ فيه، من الاقتباسات المتجاورة على طريقة القص واللصق، لا تصنع سياقًا ولا تحمل القارئ إلى غاية ما، بل هي محض ادَّعاء لحِكمة مُدَّعاة.

الوعي الجمعيّ

هل يعني ذلك أن الاقتباسات في جُملتها زائفة، فارغة من أي معنى؟ بالطبع لا؛ فمِن رواية صديقي الروائي الجاد، ذات السرد المنساب والبناء المحكَم، أمكنني استخراج العديد من الاقتباسات الجميلة الملهِمة؛ وأعني هنا العبارات المكتوبة بفن، والمسبوكة بحَرفنة في سياق السرد؛ إنها جميلة في ذاتها، فضلًا عن اتِّساقها التام مع سياقها السردي؛ كأنها العين في وجه شديد الحُسن، أو طيَّة في وشاح أبولو وتمثاله الرخاميّ الشهير، إنها غَرفة عذبة من مياه نهرٍ جارٍ.

تمثل الحكمة المكثَّفة بداخل عبارةٍ محكَمة البناء جزءا أصيلا من السرد الروائي، طالما تخلّى الكاتب عن القصديَّة والافتعال. وكثيرًا ما يقتبس قراء الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، كأرفع مثال على السرد المحكَم، إحدى عباراته المسبوكة بجمال أخّاذ، والمنقوعة في الإحساس العميق بالحياة، إذ يتماهون معها في مواقف حياتية عديدة.

قد يقتبسون إحدى عبارات الشيخ عبدربه التائه، أو تساؤلات كمال عبدالجواد. كم من سياق مناسب لمثل هذه العبارات المحمَّلة بالحِكمة أو المشحونة بالعاطفة؛ فكيف تكتمل صورةُ الجد المهيمِن والحكيم في رواية “قلب الليل” مثلًا، دون أن يَصدُر عنه الكلام في صيغة عبارات مفعَمة بالحكمة واليقين؟ ما ينسحب كذلك على الشيخ الزعبلاوي في مجموعة “دنيا الله”، وعلى الجد الموصِي في رواية “الوصايا” للأديب عادل عصمت، وعلى زوربا اليوناني في أيقونة كازانتزاكس. جميعها شخصياتٌ راكمَت الحكمة في حصالة الزمن، فحقَّ لعباراتها أن تتخذ مذاقها الخاص دون إخلال بالسياق.

الفخ إذًا في التصنُّع والافتعال في غرز الخيط الحريري في نسيج ناعم من الكتان، ما يُفسد النسيج ويجرح نعومتَه، مهما بدا الحرير قيّمًا.

أما الاقتباسات الحية الصادقة، التي يُنتجها السياق بنعومة وبشكل طبيعيَّ، فستبقى حاضرةً في أذهان القراء، في الوعي الجمعي الذي أفرزها وحقَنها في خلية العسل.

سيظل القراء يستحضرونها كلما استدعَتها الظروف، فتجد أحدهم يقول “آفة حارتنا النسيان”، وتسمع آخر يردِّد “الحياة مأساة والدنيا مسرح ممل”، أو شابا متفائلا يقول “بالحلم أغيِّر كل شيء وأخلُقه”. جميعها عبارات أجراها السياق على لسان شخصيات من لحم ودم، فتماسَّت مع القراء، وسيظل يتردَّد صداها كلما استدعَتها سياقات مشابهة.