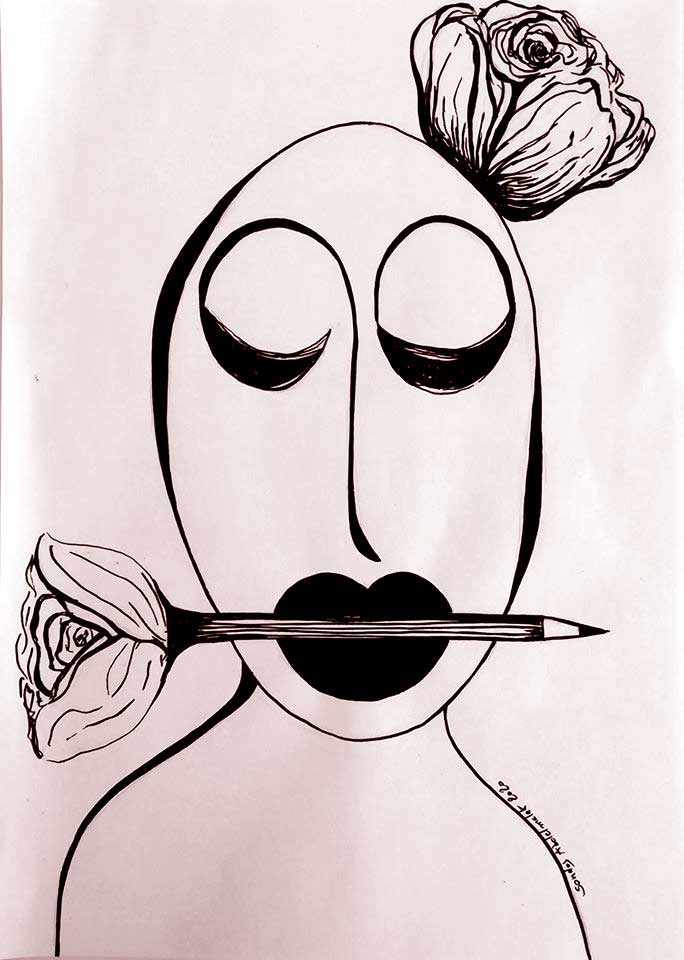

الأفكار لا تولد فجأة أو بالمصادفة

الأفكار لا تنشأ من فراغ، بل هي وليدة جهد ذهني يستدعي خبرة ومعارفَ مخزونة وفق مسار يلتقي فيه الوعي باللاوعي، حتى وإن كانت خاضعة لجهاز نظري، وصاحبها لا ينجزها دفعة واحدة إلا متى مرّ بمراحل رصدها أهل الاختصاص. ولكن هل هي قاعدة عامّة؟

يَعرف كتّاب المقالات أنه ليس من السهل أن نأتي بفكرة جديدة كلّ أسبوع، وأحيانا كلّ يوم، في عالم قيل فيه كلّ شيء تقريبا، حتى أن شغلهم الشاغل يكاد ينحصر في الإجابة عن السؤال “ماذا سنكتب هذه المرة؟”، وفي استحضارٍ دائم لما سبق أن تناولوه لتجنّب التكرار، وتخيّر ما يعتقدون أنّ فيه إفادة للقارئ.

ويزداد الأمر عسرا والذهن استنفارا والأعصاب توتّرا إذا حان أوان النشر والفكرة الصائبة لم تتشكّل بعد، بل يحدث أن تكتمل المقالة دون التوصل إلى عنوان مناسب، يرسم أجواءها والقضية التي تطرحها دون أن يكشف عن تفاصيلها ولا عن موقفه منها المقالة، كالقصة القصيرة، في بنيتها التقليدية على الأقل، لها بداية مشوقة، يليها تصعيد تتشابك فيه الآراء والنبش في التفاصيل للوصول إلى ذروة يعقبها انفراج، يتبدى في الموقف الذي يتخذه الكاتب من القضية المثارة، بالتصريح البيّن، أو بالتلميح المستند إلى مقولة لعلَم من أهل الفكر والأدب والعلم والسياسة ممّن يعتدّ برأيهم، فيكون كالمثل الذي يلخّص فكرة ما في كلمات وجيزة تصيب المعنى يلجأ إليها الكاتب لدعم طرحه. وقد تكون النهاية مفتوحة، تدفع القارئ إلى النقاش وإبداء الرأي، أو الاعتراض على ما ورد في المقالة، ناقضا ومصوّبا ومحيلا على شواهد غفل عنها الكاتب، أو مستفسرا عما أشكل عليه.

ولمّا كانت المقالة تقوم على فكرة، يهمّنا أن نتلمّس إجابة عن السؤال التالي:

هذا السؤال شغل المفكّرين والعلماء منذ مدّة، وحاولوا الوقوف على مسار الفكرة منذ طورها الجنيني إلى التشكل والولادة، وأجمعوا على أنها لا تنقدح صدفة، في لحظة ما، دون سابق مخاض. وكان عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاري مثلا قد تناول المسألة في كتاب “العلم والفرضية” في مطلع القرن العشرين، واستنتج أن الفكرة تمرّ بعدّة مراحل قبل أن تَصدع كما يَصدع النّبات الأرض.

أمّا عالم النفس البريطاني غراهام والاس، فقد حصر مسار الفكرة في أربع مراحل أساسية هي الإعداد، والاختمار، والمكاشفة، والتأكيد.

وفي رأيه أن من مفارقات كتابة المقالة أن إعداد فكرتها يبدأ بسؤال يفرض نفسه كلّ مرّة “ماذا أكتب؟”. فيجدّ الكاتب في التفكير بحثا عن إجابة، ويشرع الذهن في ترتيب أولوياته وتنظيم أنساقه، بالكيفية نفسها التي يبحث فيها عن حلّ لمشكلة رياضيّة، أو جوّال ضيّعه، أو تذكّر اسم فنان أو عنوان رواية أو شريط سينمائيّ، كما يؤكد عالم الأمراض العصبية ليونيل نقّاش. أي أن تفكيره يتركّز على السؤال قبل كلّ شيء لتحديد المشكلة وحصر أبعادها ورهاناتها.

بعدها يمرّ الكاتب إلى طور الاختمار، حيث ينصرف الذهن إلى البحث عن حلول ممكنة، بشكل واعٍ وغير واعٍ أحيانا، فيستحضر التجربة الذاتية، ويستكشف ما يثار في وسائل الإعلام وما تتناوله الكتب والمجلات، وقد يطرح فكرته للنقاش مع آخرين ممن لهم زاد معرفي يؤهلهم لإبداء الرّأي في المسألة المثارة، فيتلمّس تلقّيهم إيّاها وموقفهم منها، ليعرف مدى أهميتها لدى المتلقّي، ما يسمح له بتعميقها وإثرائها، أو الاستغناء عنها والبحث لها عن بديل، خصوصا إذا ما نبّهه أحدهم بأنها ليست بالجدّة التي يتصوّر. وأهمّ ما في هذا الطور قدرة كاتب المقالة على التزوّد بالمعلومات، وتحليلها ومقارنة بعضها ببعض، ليجلو منها فكرة تستفيد من تجارب الآخرين، وربما تفنّدها وتكشف عن هناتها.

وبعد الاختمار والمخاض يكون الكاتب قد وجد ضالّته، وعثر على الحل الذي يجيب عن سؤاله، فينتقل إلى طور المكاشفة. هذا الطور الذي يكون بمثابة الانفراج، وبلوغ الغاية، يقتضي تهدئة الأعصاب وتجنّب إرهاق الذهن بالمزيد من التأمل، لأنه يتم حسب علماء الأعصاب عن طريق اللاوعي أكثر من التأمل الواعي نفسه.

يقول ليونيل نقّاش في هذا الصّدد “عندما نبحث عن حلّ معقّد لمشكلة صعبة، ينبغي تحديد الإكراهات الواجب الامتثال لها بشكل واع، ثمّ إحالتها على اشتغالنا اللاواعي القادر على التحرك في شتى الاتجاهات وتوليد تنوع كبير في التصورات”. وهذا معناه أن تأملنا الباطن قادر على حشد عدد من الشبكات العصبية أكثر مما يفعله التأمل الواعي، لأن اللاوعي يستعين بحيّز دماغيّ إما ارتكاسا أو من قبيل العادة، والحال أننا لا نفكر دائما في الاستفادة من ذلك الحيّز من تلقاء أنفسنا.

وأخيرا يبلغ الكاتب بفكرته مرحلة التأكيد، حين يضع الفكرة على المحكّ، ويبرزها قبل أن يبتّ بشأنها. وهي مرحلة قد تطول وقد تقصر بحسب الطابع الملحّ للمشكلة التي ينبغي عليه حلّها والوقت المتوافر لديه. في أثنائها، يمكن أن يراجع فكرته بنفسه أو يَكِل الأمر إلى من يأنس فيه الكفاءة من أصدقائه أو زملائه، قبل أن يصل نصّه إلى قسم التحرير الذي يخضعه بدوره إلى التدقيق، من جهة مضمونه ومناسبته الظرف أو الخطّ التحريري.

هذا في المطلق، على رأي من ذكرنا، ولكن لا نعتقد أن الكتّاب متماثلون في مقاربة مقالاتهم، يلتزمون بهذه المراحل كلها لصياغة فكرتهم. قد يلتقون في عنصرها الأول، أي التساؤل عن الفكرة القادمة بشكل متواتر، فما إن يخلص من فكرة حتى يعود إلى نقطة البدء، يسأل نفسه “والآن، ماذا أكتب؟”. وكذلك الثاني أي الاختمار ومنح الفكرة قدرا من الوقت حتى ترتسم خطوطها العريضة في الذهن.

بيد أنهم يختلفون في الجهر بما هم مقدمون عليه أو السكوت عنه، مثلما يختلفون في عرض ما يكتبون على نظر الآخر للتأكيد أو التعديل، أو في اعتبار فعل الكتابة عملا فيزيولوجيا لا يخصّ إلا صاحبه، فإن اهتدى فلنفسه، وإن ضَلّ فعليها. وهنري بوانكاري نفسه لم يكن يهمّه أن يعرف أين تؤول به فكرته، ولا أن توافق استنتاجاتُه الأفكار التقليدية أو تتعارض معها، إذ كان يبحث عن الحقيقة دون الارتهان إلى فكرة مسبقة، فيلغي كلّ ما قرأ أو سمع، ويتجنّب حتى الإفصاح عن أفكاره لغيره ما لم تتشكّل نهائيا. وكأنما يخشى أن يتأثر بآراء غيره على نحو يجعله يشكّ في العمل التحليلي الذي يتم بداخله، مستقلا عنه في وجه من الوجوه، كان يمارس تأملاته وحيدا في سرّيّة تامّة تقريبا، إلى أن تنتأ الفكرة فجأة، بطابعها الموجز الذي نجده في الابتكار الرياضيّ، فتفرض نفسها منذ تلك اللحظة، وللفلاسفة والنقاد بعدها أن يتبيّنوا النظريات التي تنقل الحقيقة المكتشفة، ليُحِلّوها في الموضع الأنسب.

وأيّا ما تكن المسارات المتبعة، فالمهمّ هو الفكرة، فهي أساس المعرفة. يقول كلود برنار “منبع كل معرفةٍ تفكيرٌ وفكرة، ثم تأتي التجربة لتؤكّد تلك الفكرة”.