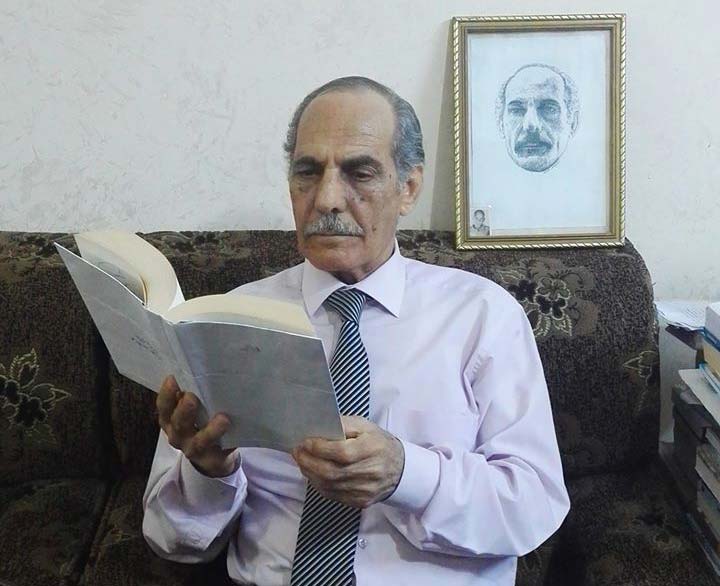

أحمد خلف الروائي العراقي الذي ينقذ الجمال من المحرقة

عام 1969 نشر أحمد خلف قصته القصيرة “خوذة لرجل نصف ميت” فكانت نبوءة بولادة كاتب قصصي من طراز خاص على المستوى العربي. لقد وضعت تلك القصة المدهشة كاتبها في مقدمة كتّاب القصة القصيرة العرب بعد أن أشاد بها كتّاب كبار مثل محمد دكروب وسامي خشبة وحسين مروة وغسان كنفاني.

الأهم من ذلك ما انطوى عليه ظهور ذلك القاص من تحوّل في بنية القصة القصيرة في العراق باعتبارها فنا جماليا رفيعا لا يقف عند حدود الحكاية بل يتخطاها إلى ما صار يُسمى بـ”متعة القراءة”.

لقد بذل خلف جهدا كبيرا من أجل تطوير أدواته القصصية. كانت لغته دائما ناصعة، متوترة، مشدودة وقصيرة الجمل. لذلك كانت نصوصه على قدر هائل من التماسك المحكوم بخيط المعالجة الأسلوبية. في مختبر التجريب القصصي كان خلف رائدا.

المسافر في متاهته

منذ قصته المنشورة الأولى كان خلف صاحب أسلوب متميز. على المستوى الفكري، كان خلف باعتباره واحدا من أبناء ستينات القرن العشرين، وجودي النزعة بفكر اجتماعي ذي ميول يسارية. غير أن ذلك كله لم يربك مسعاه في اتجاه كتابة قصة قصيرة ذات منحى فني خالص. لقد تمكن منه الجمال منذ البدء فتعلق بفنونه البصرية والسمعية، فكان ذلك مصدر شغفه بالموسيقى والسينما والشعر والرسم وهو ما دعاه إلى أن يجعل منها مصادر إلهام في أعماله القصصية.

اما حين تحوّل إلى الرواية فإنه فتح الباب على “الخراب الجميل”؛ روايته الأولى التي أثارت عاصفة من التساؤلات لا لشيء إلا بسبب عنوانها الشاعري الذي لا يمت بصلة إلى الواقع المضني الذي صورته ونقلت تفاصيله بطريقة مخادعة.

ما من خراب جميل إلا إذا نظرنا إليه بعين عدمية. كان خلف ممثل جيل ذهب إلى عدميته باستغراق ولذة. وكما يبدو فإنه تعلم أن يكون واقعيا بمعنى عملي من أجل أن يكون كاتبا محترفا.

لقد أسرته الكتابة بقوة تأثيرها فلم يمض وراء أوهام سرابها. لم يكن يكتب ليمارس دور الحكيم، بل كان في جل أعماله يعترف بأنه رجل تنقصه الحكمة. رجل مرتبك يمارس فعلا في غير محله. هناك متاهة اسمها الكتابة وجد خلف نفسه ضائعا بين دروبها. ولم تكن حكاياته إلا مجموعة اللقى التي صار يعثر عليها في تلك الرحلة. كان على المسافر التائه أن يتسلى بما يسمع وبما يردد من حكايات.

أبطاله يقيمون في مرآته

ولد خلف في الشنافية، إحدى نواحي محافظة القادسية، عام 1943. ونشر عام 1966 أولى قصصه القصيرة “وثيقة صمت” في ملحق صحيفة الجمهورية ببغداد. ما بين عامي 1978 و1985 عمل مشرفا على الأقسام الثقافية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومن ثم انتقل إلى العمل في مجلة الأقلام الأدبية.

أصدر خلف كتابه القصصي “نزهة في شوارع مهجورة” عام 1974. بعده أصدر الكتب القصصية التالية “القادم البعيد”، “منزل العرائس”، “صراخ في علبة”، “خريف البلدة”، “في ظلال المشكينو”، “تيمور الحزين”، و”مطر في آخر الليل”.

أما “الخراب الجميل” فقد صدرت عام 1980 تبعتها الروايات التالية “موت الأب”، “حامل الهوى”، “الحلم العظيم “، “الذئاب على الأبواب”، “محنة فينوس”، “عصا الجنون” و”عن الأولين والآخرين”. وفي العام 2012 صدر له كتاب “الرواق الطويل”.

حين سُئل خلف عن أقرب رواياته إلى نفسه قال إنها “الحلم العظيم” وعلل ذلك بقوله “لأنها احتوت على الهم الذاتي والهموم الجماعية”.

تلك الرواية تنطوي على تجربة مختلفة في الكتابة بالنسبة للكاتب. ذلك لأنه يمكن تصنيفها باعتبارها نوعا من السيرة الروائية أو السيرة ــ الرواية. فهي أشبه بالمختبر الذي امتزجت من خلاله وقائع الحياة الشخصية المباشرة بوقائع متخيلة، ابتكرها الكاتب من أجل إبعاد شبهة السيرة عن كتابه. وليس من باب التكهن القول إن الكاتب قد استلهم في رواياته الأخرى الكثير من وقائع حياته، بل إن عددا من شخصيات تلك الروايات كانت أشبه بصوره التي تظهر في المرآة.

لقد عنى خلف بشخصيته المستقلة بطريقة فذة وسط بحر متلاطم من الصراعات الحزبية التي احتضنها العراق وصنعت منه نموذجا متقدما للقسوة والعنف والنظر إلى الشخص المستقل بأفكاره على اعتباره عدوا، فكيف إذا كان ذلك الشخص روائيا؟

لذلك فإن قراءة روايات خلف وقصصه ضرورية فهي إضافة إلى شحنة الجمال الفني الهائلة التي تنطوي عليها فإنها تنقل الطريقة التي كان الشاهد الحزين ينظر من خلالها إلى ما يُحيط به من أحداث اتسم معظمها بطابع مأساوي. سيكون عليه دائما أن يلوح بخوذة رجل نصف ميت.

الكاتب المقاوم

يقول خلف في تفسير النصف السلبي من عناوين كتبه “لولا وجود ما يُسمى بالجانب السلبي لما أمكن لنا الاستدلال على ما هو إيجابي في حياتنا، لأنهما يتعايشان معا في مجال واحد من الدوران حول بعضهما، يتجاذبان ويتناظران في الوقت نفسه. أي إنهما يكملان بعضهما البعض في مساحة متباينة تارة ومتساوية تارة أخرى. وقيام السلبي والإيجابي في انطلاقة واحدة هو دليل قاطع على وجود الحياة. إذ ما يميز وجود الأبيض إلّا وجود ملموس للأسود”.

ويمضي الكاتب في تفحص المسافة الضرورية بين الخير والشر، النور والظلام من غير أن يقترب من ثنائية اليأس والأمل. لا لشيء إلا لأنه لا يرغب في أن يظهر على حقيقته باعتباره كائنا حزينا. خلف هو من أكثر الكتاب حزنا. إنه أشبه بالأمير الصغير الذي كلما أشرقت الشمس على كوكبه الصغير يزداد حزنا. لم يعرف عبر سيرته في الكتابة وهو الذي تعامل مع نفسه بنزاهة خارقة سوى ذلك الخراب الذي اعتبره جميلا نكاية بمَن صنعوه ومَن احتفوا به.

إنه نموذج للكاتب الذي عرف كيف ينجو بالجمال من المحرقة من غير أن يتوكأ على عصا الجنون الجماعي. فلم يكن همّه أن يلاحق مَن أخطأ، بل انصبّ جهده كله على المجاهرة بالحقيقة. هل علينا اليوم أن نفكر بخسائره الكثيرة؟ لقد فات الأوان.

يُقال إنه تعرف على الشاعر مظفر النواب عام 1961 الذي تنبأ بموهبته. تلك واحدة من الحكايات التي لا أعتقد أن خلف يعوّل عليها كثيرا. كانت المسافة التي تفصله عن الآخرين لافتة، وهي التي صنعت عزلة الكاتب المنتج. تلك هي الحكاية الحقيقية التي أطّرت حياته بخيالها.

لا يزال خلف بالرغم من أنه كتب روايات ناجحة عديدة متحمسا لكتابة القصة القصيرة. ذلك الفن الذي شهد تراجعا على المستوى العالمي. كتّاب القصة القصيرة في العالم قليلون كما أن قرّاءها لا تدعو أعدادهم إلى التفاؤل. وهو ما يضع الكاتب العراقي في موقعه الحقيقي مقاوما.

أحمد خلف هو نموذج الكاتب المقاوم من أجل الجمال. قاوم العزلة في زمن القطيع. قاوم الجوع في زمن التكالب على الهبات وأخيرا قاوم الكتابة السائدة من أجل أن يكون أكثر نزاهة مع نفسه ولتكون كتابته شبيهة به. كان نزيها في ما كتب. لذلك يمكن قراءة قصصه ورواياته باعتبارها مرآة صادقة لما عاشه العراق في الخمسين سنة الماضية. تلك هي موهبته ونبوءة حضوره.

مقطع من "عصا الجنون"

عبر الساحة وسط ضجة العربات وصريرها، تدافع المارة وجرى بعضهم وراء البعض الآخر، كانوا يصدرون من حوله “وهو يعبر نحو الضفة الأخرى” أصواتا وحركات غريبة، كأنهم يقلدون أطفالا يتدافعون في ساقية ضيقة.

حركات كالإيماءة أو الإشارة، والغبار يتصاعد زوابع صغيرة تتسع وتكبر وسط فوضى الطريق، رأيت رجالا ونساء يلوّحون بأيديهم وأذرعهم كأنهم يحاولون أو يحلمون بالرحيل المفاجئ نحو المجهول.

رأيته يقفز بينهم معتدا بنفسه. متعالٍ ومتسامٍ باندفاعةٍ مباغته، اهتزاز الذراعين يجعلانه ينط بقدميه وسط الشارع، كأنه يتسلق الهواء الكثيف بأريحية أو بعناد مَن عركته التجربة الصعبة. الآن، أصبح في الجانب الآخر من الطريق والعصا القوية بيده، يمسك بأحد طرفيها ويدع الطرف الآخر سائبا يصفع الهواء بإصرار، كأنه يدفع بالقطيع كله نحو الفلاة أو إلى الهاوية، كانت العصا دليله الذي لا مفرّ من اعتماده حينا من الدهر، في تلك اللحظة أوشكتُ على مناداته:

-ماذا تفعل بالعصا يا صاح؟

ترددتُ في مجاراته أو مناداته لأني فكرت جادا؛ ربما سأدفعه إلى تقليد صيحة موسى في توراته “هي عصاي أهشُ بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى”.

كانت خشيتي من إعلانه أمام الملأ عن مآربه الأخرى، وهذا لا يصح، لأن إفشاء السر جناية لا تغتفر، تلك هي فتنة الصمت والسكوت على الأسرار الدفينة والولع بتراكم المخفي من الأمور والمستور والمسكوت عنه، تلك عادة مستديمة عرف بها رهط من عباد الله الصالحين، ليس غريبا أن أكون واحدا منهم أو أني تعلمت ذلك في الأيام الأخيرة من اشتداد الأزمة.

ولما سألني أحد معارفي: أيعني هذا أننا سنعود نغلق أفواهنا كما كنا في ما مضى من سنين؟

- يعود هذا إلى تقديرك الخاص للحالة كلها!

- يا رجل، يا رجل حرام عليكَ أن تبث الرعب في قلبي.

لا رعب ولا هم يحزنون. هزّ رأسه مخذولا من الكلام، واستدار راجعا من حيث جاء قبل أن نلتقي مصادفة، كانت خشيتي من انتشار السر في أية حالة جرى عليها اتفاق مسبق.

ها هو صاحب العصا القوية يعبر الساحة ومعهُ عبرتُ وأنا أتلفّتُ يمنة ويسرة لئلا أرتطم باندفاعتي بجدار أو أتعثر بحفرة في الطريق، عبرتُ وعبرَ معي سربٌ من رجال ونساء بل وأطفال صغار حفاة الأقدام يركضون مذعورين يسابقون الريح ويعولون مع عويلها، هناك استقبلهم جمع من سيارات مندفعة تزفر دخانها في الأنحاء، كانت تبغي التواري في البعيد، وبعد لحظات لاذ الناس بالفرار لما تقدمت مصفحة أجنبية تبيّنت أنها تنوي عبور الطريق من منتصفه، ركض الحشد الغفير لما ارتفعت في سماء المدينة قذائف طائشة سقطت هنا، وهناك في الزوايا والأركان، يا للمدينة المستباحة المنتهكة، وأشار الجندي الرابض فوق المصفحة بيده على المارة:

- افرنقعوا يا أولاد الهرمة.

تراجع الناس وتدافعت الأكتاف وتفرقوا وتواروا في كل فج عميق تحسبا مما لا تحمد عقباه. في الحقيقة لم يصرخ الجندي بالحشود؛ افرنقعوا يا أولاد الهرمة. إنما كان يرطن بلغة أشبه بالعويل، أو انثيال الرمل على الرأس.

ارتسم الخوف على الوجوه المرتبكة، والذين لم يتواروا تكدسوا في المقهى القريب واندفعوا نحو العمق منه، راحوا يتدافعون دون النظر إلى بعضهم، يحدث أن تأتي نظرات أحدهم بعيني جاره فيبتسم الأول على استحياء وقد يشاطره الجار ابتسامة حزينة، في أن الجندي يحذفهم ويجرفهم نحو المقهى أو الأزقة، كما لو كانوا أغنام الرب الضائعة في الفيافي والقيعان النائية. تناولوا أقداح الشاي صامتين، ومن كان يتفوّه بعبارات أو كلمات لم يكن ثمة أحد ليسمعها، وليس شرطا أن يفهمها، احتسوا الشاي وسط عاصفة الغبار، واللغط غطى المكان بالدناءة المتوقعة.

بغداد 2006