القراءة الكسولة وأوهام التأويل تُحَوّلان العتبات إلى بيوت مغلقة

يواجه الكثير من الكتّاب العرب سوء فهم لنصوصهم، سواء كانت كتبا أو نصوصا منفردة من أيّ نوع، سوء الفهم يرتكبه قراء كسالى يتوقفون عادة عند العناوين ويطلقون من خلالها أحكامهم النهائية، التي قد تصل إلى التهجّم، والغريب أن بعض هؤلاء هم للأسف من الكتّاب أيضا، وهذا ما حدث مع مقال نشر بـ"العرب" حول مشقة اختيار رواية لقراءتها.

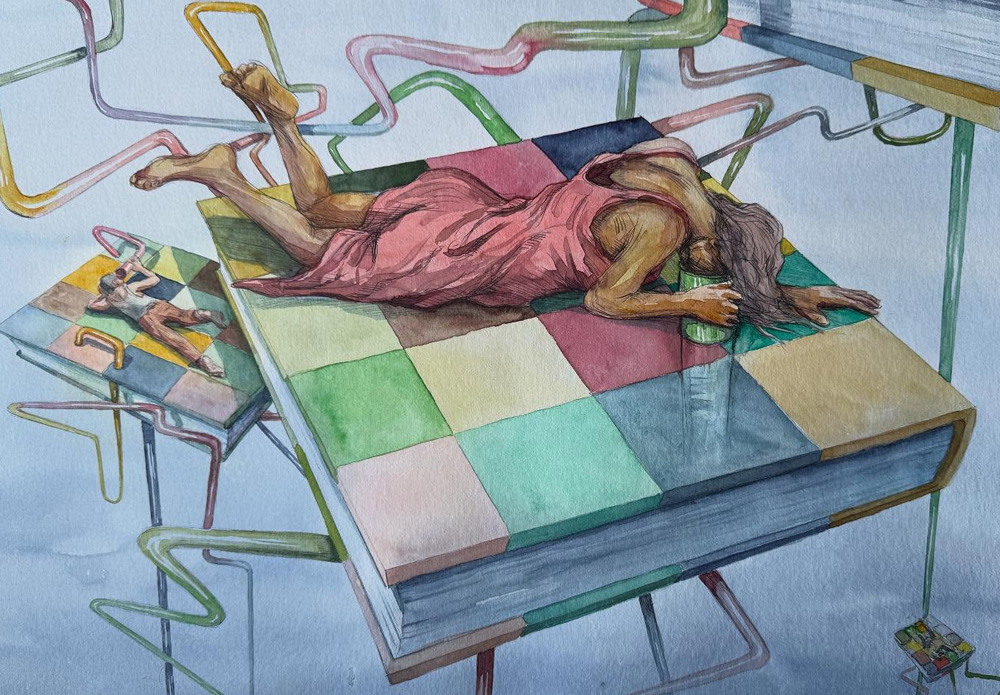

تحمل اللغة، في جوهرها، استحالةً لا تسمح بالفهم المطلق كما لا تسمح، بالضرورة المنطقية ذاتها، بعدم الفهم أو إساءته. إن كل قراءة، في نهاية المطاف، ليست سوى تأويل من بين احتمالات تأويلية لا متناهية، محاولة بشرية يائسة ومتجددة للإمساك بشيء هلامي ومتحرك هو المعنى نفسه.

إن الحديث عن فهم صحيح في مقابل فهم خاطئ إنما ينطوي على افتراض ضمني بوجود حقيقة نهائية وثابتة، يكون النص حارسًا أمينًا لها، وأن اللغة قادرة على حمل هذه الحقيقة ونقلها صافية، شفافة، دون شوائب أو تشويه. لكن اللغة، بطبيعتها المراوغة والملتبسة، أعجز من أن تحيط بأي حقيقة مطلقة، وهي أبعد من أن تكون مجرد ناقل محايد وشفاف للمعنى المكتمل والجاهز.

القارئ الكسول

القراءة الحقيقية ليست استهلاكا سلبيا وسطحيا للمحتوى، بل هي حوار حقيقي ومشاركة فعالة في بناء المعنى وتشكيله

من هذا المنطلق، تبقى القراءة، والكتابة من وجوه القراءة كما أن القراءة وجهٌ من الكتابة، تأويلًا واحدًا من بين احتمالات عديدة. حيث تتعدد الشروخ والفجوات التي يتسرب منها المعنى ويتشكل من خلالها فضاء التأويل. فكل كلمة تحمل على عاتقها ثقل تاريخ طويل ومعقد من الاستعمالات والسياقات المتغيرة، والدلالات المتراكمة عبر العصور والثقافات المختلفة. وكل قارئ، حين يأتي النص، إنما يقترب وهو محمل بتاريخه الشخصي وأحكامه المسبقة وشبكة متداخلة ومعقدة من الافتراضات والتوقعات التي لا مفر منها ولا انفكاك عنها.

والأهم من ذلك كله، أن ثمة فجوة جوهرية قائمة، ليس فقط بين لحظة الكتابة ولحظة القراءة، بل حتى بين لحظة التفكير الأولى التي تسبق الكتابة، ولحظة التعبير الفعلية عن ذلك التفكير بواسطة الكلمات. وهذه الفجوة هي المساحة الشاسعة والخصبة التي يولد فيها التأويل.

لكن هذه القناعة النظرية الراسخة، التي أؤمن بها بعمق، تصطدم أحيانًا بصخرة الواقع الملموس والمباشر، فتضعني في حيرة حقيقية وتساؤلات مربكة. أجد نفسي (أو كنت كذلك إلى لحظة كتابة مقالي هذا)، رغم كل قناعاتي النظرية، في مواقف أصرخ فيها داخليًا بنبرة احتجاج واضحة: “هذا فهم خاطئ تمامًا. ليس هذا ما قصدته على الإطلاق. أنت لم تفهم شيئًا مما أقصد.”

النموذج الأوضح الذي واجهني مؤخرًا، هو طريقة تعامل شريحة من القراء مع مقالي السابق المنشور في “العرب”، والذي اختار له المحرر عنوانًا لافتًا هو “العثور على رواية عربية جيدة أصبح ضربًا من المستحيل،” مقترنًا بعنوان فرعي يقول: “القراء يطورون إستراتيجيات دفاعية للتعامل مع أزمة السوق الثقافي العربي.”

توقف القارئ عند العنوان وحده هو قراءة كسولة، مبتورة ومشوهة، إن جاز لنا أصلًا أن نكرمها بتسميتها قراءة

لقد توقف هؤلاء القراء عند العنوان الرئيسي حصرًا، دون أدنى محاولة لتجاوزه أو حتى لبذل جهد يسير لفهم العلاقة بينه وبين العنوان الفرعي، وانطلقوا في رد فعل، دفاعي ربما فأغلبهم روائيون، دون قراءة المقال نفسه، بل ودون حتى عناء التفكير في العلاقة المنطقية والضرورية بين العنوانين الرئيسي والفرعي. اقتصر فهمهم على استنتاج مفاده أن المقال يزعم موت الرواية العربية نهائيًا وغياب أي عمل جيد فيها كليًا. في حين أن أي شخص بذل الحد الأدنى من الجهد وقرأ المقال، ولو بضع فقرات منه، سيدرك بوضوح تام أن موضوعه مختلف تمامًا عما توهموه، فهو يناقش انهيار آليات الفرز والنقد والتوجيه التي كان يُفترض بها أن تساعد القارئ على “العثور” على الروايات الجيدة والمميزة من تحت ركام هائل من الإنتاج الغث والضعيف الذي يغمر سوق النشر العربية.

هنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح مزعج وبقوة مربكة: أليس هذا “سوء فهم” واضحًا ومكشوفًا؟ ألا يضرب هذا المثال الملموس في الصميم فكرتي الجوهرية عن أن كل قراءة هي تأويل مشروع ومبرر، وأنه لا يمكننا بحال من الأحوال وسم أي قراءة بالخطأ أو سوء الفهم؟

لا، ليس هناك أي تناقض حقيقي في المسألة. فالمشكلة الجوهرية هنا ليست في طبيعة التأويل الناتج أو مشروعيته النظرية، بل في غياب فعل القراءة نفسه من الأساس. إننا أمام ظاهرة مختلفة تمامًا في طبيعتها وآلياتها، يمكننا أن نسميها “القراءة الكسولة.”

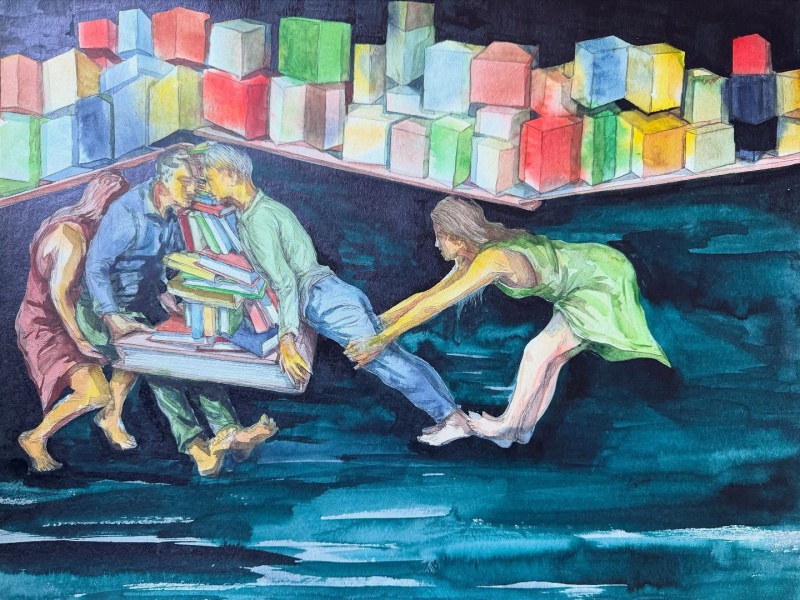

إن القراءة الكسولة هي قراءة مبتورة ومشوهة، إن جاز لنا أصلًا أن نكرمها بتسميتها قراءة. أن يتوقف القارئ عند العنوان وحده، أو صورة الغلاف، أو انطباع عابر وسطحي، ثم يستخلص من هذا العنصر الواحد والمحدود حكمًا مطلقًا ونهائيًا على النص الكامل، دون أن يكلف نفسه عناء الدخول إليه فعليًا والاشتباك معه والتحقق من صحة حكمه الأولي المتعجل، فهذا ليس تأويلًا خاطئًا بالمعنى الذي نتحدث عنه، بل هو فهم لا علاقة له بالنص جملة وتفصيلًا.

بتعبير آخر، إن القارئ الذي اكتفى بالعنوان قد استخلص منه تأويلًا ما، وهذه قراءته الشخصية للعنوان بحد ذاته، ولا خطأ في ذلك على الإطلاق؛ إنه حقه في التأويل. لكنه ارتكب الخطيئة حين أسقط تأويله الخاص للعنوان على المقال بأكمله، كنص مختلف ومستقل لم يقرأه أصلًا ولم يتعامل معه بأي شكل من الأشكال. هنا، لا يمكننا منطقيًا الحديث عن أنه أساء فهم المقال، لأنه ببساطة لم يقرأه. لقد بنى حكمه النهائي على نص واحد ومحدد (عنوان قصير جدا، قد لا يكون بالضرورة من اختيار كاتب المقال)، ثم أسقطه تعسفيًا على نص آخر مختلف تمامًا (المقال كاملا).

التأويل المشروع

دعونا لا ننسى أن العنوان عتبة للمرور منها إلى ما بعدها (المقال أو الكتاب أو غير ذلك). ألَّا تكون تلك العتبة جذابة كفاية للقارئ ليلج إلى عالم النص أمر مفهوم تماما. أن يمر القارئ بجوار العتبة ويقرر أن يكمل طريقه دون أن يدخل البيت أمر مفهوم. أما أن يقف عند العتبة ويقرر رمي البيت بالحجارة لأن العتبة لم تعجبه هذا أمر آخر مختلف تماما. هذا فعل متعجل ومتحيز وكسول.

في مقابل “القارئ الكسول” هذا، يمكننا أن نتحدث عن “القارئ الجدّي”. هذا القارئ المسؤول هو الذي يدرك بوعي عميق أن القراءة الحقيقية ليست مجرد استهلاك سلبي وسطحي للمحتوى، بل هي حوار حقيقي ومشاركة فعالة وخلاقة في عملية بناء المعنى وتشكيله.

القارئ الجدّي قد يختلف مع النص كليًّا في رؤيته وتوجهه، وقد ينتقده بضراوة، وقد يأخذه في مسارات تأويلية جديدة ومبتكرة لم يتوقعها كاتبه نفسه أو يخطط لها، وهذا كله من صميم حقه الطبيعي والمشروع، بل ومن صميم حيوية القراءة وديناميكيتها الداخلية. لكنه يفعل كل ذلك انطلاقًا من اشتباك حقيقي وعميق مع محتوى النص الفعلي ومنطقه الداخلي، ومن تفاعل جدي ومسؤول معه، لا من مجرد إلقاء نظرة خاطفة وسطحية عليه من بعيد ومن الخارج. إنه القارئ الذي يؤمن، كما أؤمن تمامًا، بأن كل قارئ حقيقي هو كاتب يمارس فعل الكتابة من خلال قراءته الحوارية والتفاعلية والمسؤولة.

إذن، لا يوجد تناقض منطقي أو فلسفي في النهاية بين الموقفين. فكرة أن كل قراءة هي تأويل مشروع تفترض مسبقًا وبالضرورة وجود فعل قراءة حقيقي وأصيل. أما القراءة الكسولة والسطحية، فهي تكتفي بالتحليق فوق السطوح، وبناء أحكام شاملة ونهائية من إشارات مبتورة ومعلومات ناقصة. هي ليست قراءة خاطئة بالمعنى التأويلي العميق، لأنها ببساطة شديدة، لم ترتق لتكون قراءة على الإطلاق.