"فورور" ترسم متاهة الذاكرة وحروبها المبطنة بين الفن والواقع

ليس الفن بمعزل عن القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالبشر، كما أنه ليس بمعزل عن تشكيل الهوية شأنه شأن عناصر أخرى تتداخل وتتضافر لتصنع هوية الإنسان، هذا ما تؤكده رواية "فورور" للقاص والروائي العراقي نزار عبدالستار وهي تكشف عن تداخل وتشابك كبير بين تلك العوالم.

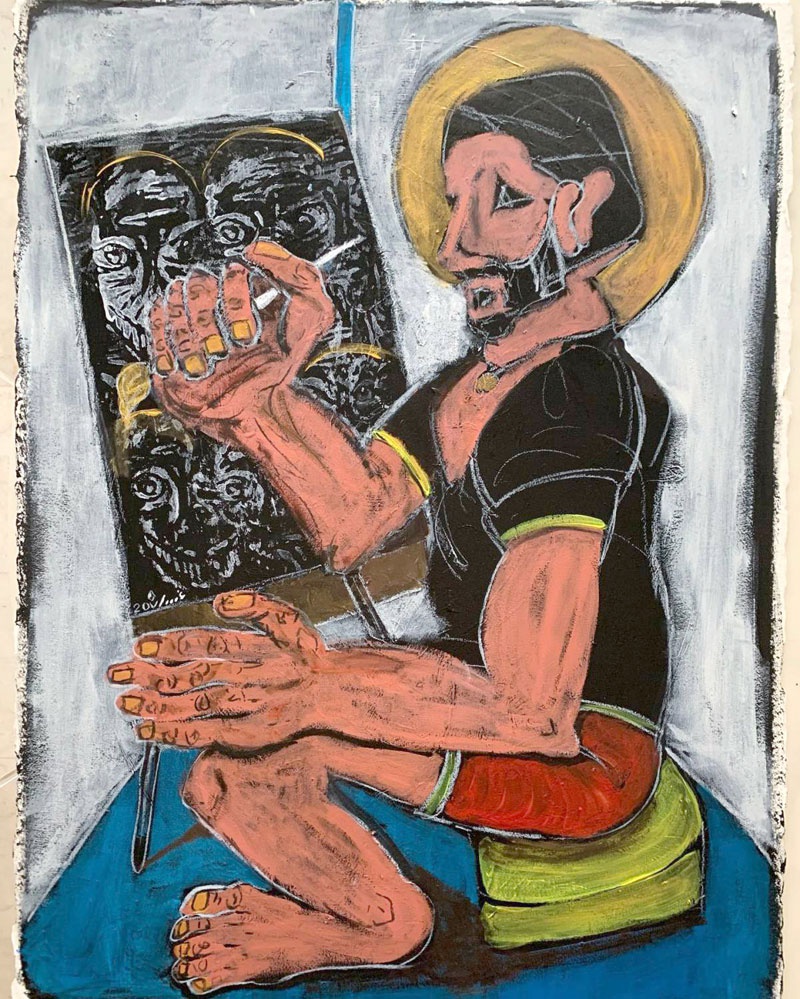

رواية “فورور” للروائي نزار عبدالستار تعبّر عن نظرة قاسية للفن في العصر الحديث، حيث يتحول من كونه شكلاً من أشكال التعبير الجمالي والإنساني إلى سلعة يتم تداولها بين الأثرياء. يتجسد هذا التحوّل في العالم الذي يعيشه “صابر”، الذي يرى أن الفن لا يعدو كونه جزءًا من ثقافة الاستهلاك والتفاخر. في هذا العالم، ليس الفن هو المعيار أو الجوهر، بل المال والسمعة و”الصفقات الجيدة”.

تتمحور الرواية حول مواضيع معقدة تتداخل فيها الروح الإنسانية والسياسة والموت، ما يجعلها نصًا متعدد الأبعاد يعكس التجربة الإنسانية في ظل قسوة حروب الذاكرة والمصالح السياسية. يتنقل الراوي بين ذكرياته مع أمه وخالته، وبين الماضي والحاضر، ما يخلق نوعًا من التوتر الدائم بين العالم الداخلي للشخصيات والواقع الخارجي الذي يتشكل من خلاله فهمها للحياة والموت. في هذه الرواية يعكس الروائي تأملات دقيقة حول مفهوم الهوية والعلاقة مع الموت، متناولًا أيضًا التداخل بين السياسة المبطنة والفن، وهو ما يخلق نصًا غنيًا بالغموض الدرامي والأسلوب المعقد.

الفن والسياسة والأفراد

تحمل الرواية في طياتها مشاعر مركبة وحكايات مؤلمة عن الحياة في ظل الظروف الصعبة، وتتناول الأبعاد الإنسانية التي تتشابك بين الحب والفقدان والفن. الشخصيات التي تظهر في هذه السطور تتنقل بين لحظات من الحزن والذكريات، وخاصة “وحيدة جميل” و”فيلمون وهبي”، اللذين يمثلان جزءًا من حياة الكاتب أو الراوي، ومعهم خالته “بدرية” التي تترك أثرًا في ذهنه.

تم تصوير “الفورور” (وهو إشارة إلى قطعة فنية قد تكون أسطورية في النص) رمزًا للنفوذ والتاريخ الذي يمكن أن يتم تملكه واستخدامه كأداة للانتفاع الشخصي. تعبير مثل “الفورور هو للمجموعة الفقيرة ولكن يمكن تحويله في المزاد ليصبح مصدر ثراء” يعكس كيف يتم تصدير الفن من أجل تحقيق مصالح مالية، بينما يُفقد جوهره الإنساني والإبداعي.

سحر سردي مُحكم نجده في التفاصيل الصغيرة عن الحياة في بغداد قبل هروب الراوي إلى لندن، والتحولات التي عاشها بين العراق ولبنان، مع أجواء من الذكريات التي تحيط بالموسيقى والفن والتجارب الإنسانية العميقة. هناك نوع من الحنين والبحث عن الهوية في مواجهة الغربة والوحدة. كما يعكس التوتر بين الماضي والحاضر، وكذلك العلاقة المعقدة بين الراوي وعلاقاته مع أفراد أسرته.

تكشف الرواية عن عمق التوتر بين الفن والمال في المجتمع المعاصر. إذ تظهر أن الفن، في ظل الهيمنة الاقتصادية، يفقد معناه الإنساني والجمالي ليصبح مجرد سلعة تستهلك من أجل تحقيق المكاسب المادية. من خلال رسم صراع “صابر عفيف” مع القوى الاجتماعية والاقتصادية، يقدّم النص نقدًا حادًا للمجتمع الذي يختزل الفن في قيم الاستهلاك والربح.

تنفتح الرواية تدريجيًا على مسألة السياسة المخفية في الذاكرة، حيث يلاحظ القارئ التفاعل المستمر بين الشخصيات وعوامل البيئة السياسية المحيطة. وتبرز شخصية صابر كمثقف يعيش في حالة من القلق الوجودي بسبب التأثيرات التي تركتها الحروب والاضطرابات السياسية على حياته الشخصية والفنية. وعلى الرغم من كونه تاجر لوحات فنية سابقًا، يظهر صابر في الرواية ضحية لأحداث تاريخية أكبر من قدرته على السيطرة عليها. يلمس القارئ تأثير السياسة على اختياراته الشخصية من خلال الذكريات المؤلمة والرحلة التي يقوم بها لزيارة قبر أمه وخالته، وكأن هذه الزيارة هي إعادة اكتشاف لمعنى الهوية الخاصة به.

تُظهر الرواية فكرة أن الشخصيات، مثل صابر، تكون في الكثير من الأحيان أدوات في لعبة القوى الأكبر من الواقع السياسي. تلك القوى، التي تتضح من خلال تفاصيل مثل الاتصالات الهاتفية الغامضة، والتهديدات، والصراعات حول الأراضي والممتلكات، تعمل على تشكيل الواقع النفسي للشخصيات بشكل غير مباشر. “صابر عفيف” يقع في فخ من الدوامات الاجتماعية والفنية التي يُصوَّر فيها ككائن تابع، بينما يبحث عن مكانه في عالم المزادات الفنية، ويخضع لقوى كبيرة مثل “لافير موريس”، التي تمثل السلطة التجارية التي تتحكم في كل شيء.

هذه الشخصية، “لافير”، تمثل نظام السلطة التي تسحق الإبداع والفن تحت وطأة المال والمصالح المادية. علاقتها بـ”صابر” ليست مجرد علاقة مهنية بل علاقة تقوم على التلاعب والهيمنة على شخصيته الفنية. في المقابل يعكس “صابر” في سعيه المستمر للوصول إلى ذروة النجاح المهني وكسب المال ارتباكًا داخليًا بين ما يمكن أن يُعتبر سلوكًا أخلاقيًا وبين المتاجرة بالفن.

لا يمكن للمرء الهروب من التأثيرات السياسية العميقة، حتى وإن كان يعيش في بلد يعج بالحياة والفرح كما في بيروت، حيث تشير الرواية إلى التداخل بين الماضي والحاضر وتحولهما معًا إلى عنصر واحد مشترك يحدد مصير الأفراد.

العلاقات والهوية

يتسم أسلوب الرواية بالثراء اللغوي والرمزية المعقدة التي تشكل متاهة بين الزمان والمكان. وتحقق الرواية نوعًا من التنقل الزمني المكثف، حيث يمزج الراوي بين الماضي والحاضر ليخلق سياقًا دراميًا لا يمكن فكه بسهولة. يحقق النص توازنًا دقيقًا بين الحوار الداخلي والخارجي للشخصيات، وهو ما يعكس الصراع النفسي الداخلي لـ”صابر”، الذي لا يزال محاصرًا في ماضيه، وفي نفس الوقت يحاول إعادة تشكيل حاضره.

الأسلوب الروائي يبرز من خلال التركيز على التفاصيل الصغيرة: من الملابس إلى الأحاديث الجانبية، والأماكن التي تتم زيارتها، مثل “أوتيل لانكستر بلازا” و”الجبانة”. كلها تصبح مكونات درامية تعكس الحالة النفسية للشخصيات. ويحرص الكاتب على تقديم رواية مليئة بالرمزية، حيث تتحول الأمكنة إلى محطات عاطفية، مثل ذكرى الأم والخالة وحالة الارتباك التي يواجهها “صابر” أثناء زيارته لقبر أمه وخالته.

من خلال رسم صراع بطلها مع القوى الاجتماعية والاقتصادية تقدم الرواية نقدا حادا للمجتمع الذي يختزل الفن في الاستهلاك

كل شيء في الرواية، من الشوارع إلى الأزياء، يحمل دلالة رمزية تتجاوز الوصف السطحي. من خلال شخصية “صابر” تبرز الدراما النفسية التي تنسجها الرواية بعناية. ونجد أن “صابر” هو رجل ضائع، يعاني من صراع داخلي بين ماضيه المرهق بحمل الذكريات والألم وبين محاولاته لإيجاد معنى جديد لحياته في ظل الظروف السياسية المعقدة. يكشف الحوار الداخلي لـ”صابر” عن حالة من الاغتراب الذاتي، فهو لا يتوقف عن التأمل في مصيره الذي يختلط فيه الشعور بالندم على اختياراته الشخصية وحنينٍ إلى ماضٍ فقده.

وتأخذ “سيلين” دورًا محوريًا في تقديم الدعم لـ”صابر”، لكن من خلال تفاعلاتها معه نرى أنها لا تُضيف فقط بعدًا عاطفيًا لحياته الداخلية، بل هي أيضًا تسهم في تسريع تطور درامي مهم: التوصل إلى حقيقة هويته الحقيقية في سياق حروب أكبر من نطاقه الشخصي. العلاقة بين “صابر” و”سيلين” لا تقتصر على كونهما زوجين فقط، بل تتداخل مع حقيقة نضوجهما العاطفي والنفسي، في الوقت الذي تتوحد فيه آمالهما وآلامهما.

الموت، في هذه الرواية، لا يظهر فقط كحدثٍ جسدي، بل كغيمة تطلّ على حياة الأبطال من بعيد. يتحول القبر إلى مكان للبحث عن هوية ضائعة، وتكتسب الجبّانة مكانتها الرمزية الكبيرة في الرواية كموقع يختزل الفقد والحزن، حيث تعكس الأحداث هناك لحظة مريرة لشخصيتي “صابر” و”سيلين”. يزور “صابر” قبر والدته وخالته في محاولة لاستعادة تلك الذكريات الغائبة. ولكن عند وصوله إلى المقبرة يجد أن كل شيء قد تغيّر، إذ تمت إزالة الشجرة الكبيرة التي كانت بالقرب من قبريهما، وتحولت الأرض إلى جزء من نزاعٍ سياسي بين الأفراد والسلطات. هذه اللحظة تمثل استعارة عميقة حول كيف أن الموت ذاته يمكن أن يختفي ويُمحى من الذاكرة تحت تأثير التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.