قصيدة النثر عمل مغلق على ذاته مثله مثل الفاكهة أو البيضة

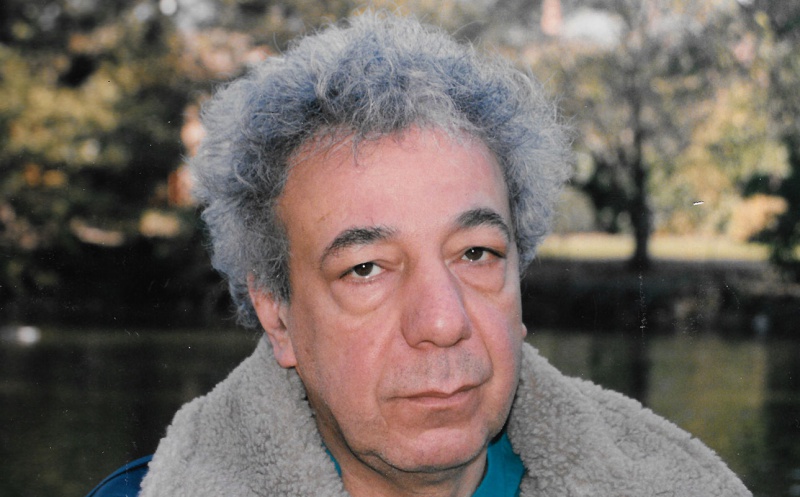

الكثير من الشعراء اليوم يكتبون ما يعتقدون أنه "قصيدة النثر"، وذلك بعيدا عن الوعي بتاريخية هذه القصيدة وطرق نشأتها وتطورها وخصائصها الفنية والبنيوية وحتى الفكرية، وهو ما يطلق خللا كبيرا يحتاج إلى تبصر في منجز قصيدة النثر من شعر، وهذا ما حاوله الشاعر الفرنسي – العراقي عبدالقادر الجنابي في أنطولوجيا موسعة لهذه القصيدة.

من المستحيل أنْ تكون موضوعياً في إنجاز انطولوجيا شاملة لقصيدة النثر، فهناك المئات من شعراء قصيدة النثر، ويحتاج تقديمهم إلى مجلدات. لذا التوازن بين الاختيارين الموضوعي والذاتي كان هو معيار الشاعر الفرنسي العراقي الأصل عبدالقادر الجنابي أحد روّاد الاتجاه السرياليّ في الشعر العربي، في إنجاز أنطولوجيا نموذجية ضمت ما يقارب 420 قصيدة نثر لـ117 شاعرا أجنبيا وعربيا، والتي قام بترجمتها من لغاتها الأصلية، آملا أن يدرك القارئ العربي حقيقة قصيدة النثر وثرائها الكونيّ.

تبدأ الأنطولوجيا التي عنونها الجنابي بـ “ديوان إلى الأبد.. قصيدة النثر/ انطولوجيا عالمية” وصدرت عن دار التنوير من الشاعر ألويزيوس برتراند (1807 ـ 1841) وتنتهي بالشاعر اندرياس ايمبيريكوس (1901 ـ 1975) وبينهما أندريه بروتون (1896 ـ 1966)، وبابلو نيرودا (1904 ـ 1973)، وبورخيس (1899 ـ 1986)، وأوكتافيو باث (1914 ـ 1990)، وهنري ميشو (1899 ـ 1984) وريستو أهتي (1943) وسركون بولص (1942 ـ 2009)، ورسل إيدسن (1935 ـ 2014)، وحسن ملهبي (1972 )، عبده وازن (1957)، وديع سعادة (1948)، سوزان عليوان (1974).. إلخ. ويختم بثلاثة ملاحق “رسالة/ بيان شارل بودلير”، “ماكس جاكوب: مقدمة 1916″، و”من قصيدة حرة/ مشطرة إلى قصيدة نثر.”

شعرية قصيدة النثر

يفتتح الجنابي الأنطولوجيا بقراءة/ رؤية متكاملة لتطورات مسيرة هذه القصيدة وتجلياتها الجمالية والفنية واللغوية والأسلوبية وتأثيراتها في الشعر العالمي، وذلك انطلاقا من سؤال “ما هي قصيدة النثر؟”، وهنا نلفت إلى جانب من هذه الرؤية، يقول “صحيح أنّ مصطلح قصيدة النثر كان شائعاً منذ القرن الثامن عشر. وأوّل من استخدمه، وفق سوزان برنار، هو اليميرت عام 1777، أمّا مونيك فتلاحظ، في دراستها التي تتمحور حول الايقاع في شعر سان جون بيرس، أنّ المصطلح هذا يعود إلى شخص اسمه غارا، وقد استعمله في مقال حول ‘خرائب‘ فونلي، وذلك عام 1791. وفي دراسة قيمة، صدرت في باريس عام 1936، حول ‘قصيدة النثر في آداب القرن الثامن عشر الفرنسية‘، يتضح أنّ المصطلح كان متداولا في النقاشات الأدبية. على أنّ بودلير أحدث تغييراً في مصطلح قصيدة النثر، وأطلقها كجنس أدبي قائم بذاته، بل هو أوّل من أخرج المصطلح من دائرة النثر الشعري إلى دائرة النص: الكتلة المؤطرة.

ويضيف “لم يكن اعتراف بودلير بمرجعية اليزيوس برتران في هذا المجال اعتباطياً أو مجرد اعتراف بالجميل، وإنما كان تلميحاً إلى ‘معجزة نثر شعري‘ كان يحلم بإنجازها. ذلك أنّ اليزيوس برتران، هذا الشاعر الرومانتيكي، ترك تعليمات إلى العاملين على طبع كتابه ‘غاسبار الليل‘، أنْ يتركوا فراغاً بين فقرة وأخرى مشابهاً للفراغ المستعمل عادة في تصميمات كتب الشعر، وبهذا يكون أوّل من التفت إلى تقديم نص نثري ملموم ومؤطّر في شكل لم يُعرف من قبل. كما أنّ بودلير كان واضحاً أنه يعني شيئاً جديداً غير موجود، وذلك عندما كتب في رسالته الشهيرة إلى هوسييه، ‘من منا لم يحلمْ، في أيام الطموح، بمعجزة نثرٍ شعري‘. إذن من الخطأ الكبير أنْ نحاول العثور على أشكال لقصيدة النثر البودليرية في ماضي النثر الفرنسي. ذلك أنّ بودلير في مشروعه نحو لغة شعرية تستطيع أنْ تتقاطب وما يتجدد مدينياً في شوارع الحياة الحديثة، جعل كلّ القِطَع النثرية التي كتبت قبله، تنام كأشباح في ليل النثر الفرنسي؛ آثاراً توحي ولا تُري أية إمكانية نظرية تأسيسية.”

◙ قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابياً، وليست كالشعر على الشفاه لم ترتبط بالموسيقى ولا الإلقاء الجهوري

◙ قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابياً، وليست كالشعر على الشفاه لم ترتبط بالموسيقى ولا الإلقاء الجهوريويقر الجنابي أن “قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابياً، وليس كالشعر على الشفاه، أي شفوياً. لم ترتبط بالموسيقى كالشعر ولم يقترح كتُّابُها أنْ تُغنّى، ولا يمكن أنْ تُقرأ ملحمياً أو بصوت جهوري يحافظ على الوقفة الإيقاعية القائمة بين بيت وآخر/ سطر وآخر، كما في قصائد حركة ‘النظم الحر‘ (وأقصد Vers Libre، لأن ترجمة هذا المصطلح بـ ‘شعر حر‘ يخلق سوء فهم مفاده أنّ الصراع هو بين الشعر Poésie والنثر، بينما هو، في الحقيقة، بين النثر والنظم). إنّ غياب التقطيع أو التشطير في قصيدة النثر يشكّل علامتها الأساسية.”

ويتابع “ففي النظم الحر، في نهاية كل سطر/ بيتٍ، ثمّة فراغ يسميه كلوديل البياض.. هذا البياض هو لحظة تنفّس إيقاعي ضروري لجمالية القصيدة المشطّرة، كما يتغير فيها الإيقاع من شاعر إلى شاعر بسبب هذه الوقفة/ القطع في سير الإيقاع. هذا البياض يمنح القصيدة الحرّة هيئتها الشعرية، بينما قصيدة النثر تكتسب هيئتها وحضورها الشعري من بنية الجملة وبناء الفقرة… والبياض غير موجود (رغم وجود الفواصل والعلامات فيها لأسباب يقتضيها بناء الجملة) إلّا في نهاية الفقرة التي تجعل القارئ مستمراً في القراءة حتّى النهاية. ولا ننسى أنّ أغلب قصائد النثر تتكوّن من فقرة واحدة، وبعضها من فقرتين. علينا ألا ننسى أيضاً أنّ الشعر كلمة عامة وشاملة يمكن أنْ تُطلق على أي شيء، بينما كلمة قصيدة تدل على وجود مستقل، على بناء لغوي قائم بذاته.”

ويرى الجنابي أن قصيدة النثر لا يختلف بناؤها عن قصر المتاهة المذكور في الأساطير اليونانية. يمكن لشاعر قصيدة النثر أنْ يبدأ من أيّ مدخل يشاء: “كان يا ما كان..”، “عندما كنا..”، “ذات ليلة، عندما..” أو على طريقة الشاعر عباس بيضون، الذي يختار الدخول على نحو مفاجئ: “الأربعة النائمون على الطاولة وسط الجبال لم يشعروا بخيال الطائر وهو يتضخم في الغرفة..” المدخل إذن سهل جداً، ما هو صعب المنال في كتابة قصيدة النثر هو الختم/ نهاية القصيدة. لا يكفي أنْ تعرف كيف تبدأ فحسب، وإنما عليك أنْ تعرف كيف تخرج منها، أي كيف تختم القصيدة، كما يقول روبرت بلاي.

ويشير إلى أن شاعر قصيدة النثر يَعرفُ مسبقاً وذهنياً، وإلى حدّ، حجم الكتلة/ مساحة القَصر. ذلك أن قَصر المتاهة بناء مكون من حيطان تتعاقب وتتقاطع؛ قصيدة النثر فقرة مكونة من جمل تتلاحق بكثافة حادةٍ دافعةً القارئ إلى أنْ “يستقرئ العواطف البعيدة أو يجسّ الرِعدات الدقيقة… مستضيئاً بالجملة اللاحقة ليُبصر السابقة”، على حد عبارة بشر فارس في تلخيصه عن القصّة القصيرة دون أنْ يدري أنّه كان يعرّف قصيدة النثر، بشكل ما.

ويوضح الجنابي أن هناك عنصرا مكوّنا أساسيا يمكننا من خلاله فقط أنْ نُميز قصيدة النثر عن باقي الكتل، النصوص والأشعار النثرية. إنّه اللاغرضية المجانية. وهو أشبه بالخيط الذي أعطته أريان إلى ثيسيوس الذي بقي يتتبّعه حتّى الطريق الذي يخرجه من المتاهة. الإيجاز إذن، هو نتيجة تقاطب عنصرين أساسيين يعملان داخل قصيدة النثر، كلٌّ وفق حركته؛ قاعدته: الكثافة حدّ الاحتداد حيث السرد المتحرك المنقطع السلك بين حائط وآخر، جملة وأخرى، يشدنا بسلسة واحدة من البداية حتى النهاية دون أي تباطؤ.. واللاغرضية المجانية هي سلك الخيط الذي يقود من المدخل/ البداية إلى المخرج/ الخاتمة وعلينا أن نتتبّعها، وإلا سنضيع في متاهة نثر شعري له ألف رأس وألف ذيل، بينما غايتنا كتلة “لا رأس لها ولا ذيل.

وكما وضّح بودلير في رسالته إلى هوسييه. تكمن شعرية قصيدة النثر في هذه اللاغرضية، المجانية. فالنثر بحد ذاته غير قادر على التخلّص من وظيفة الوصف بغرضية منطقية. فبفضل عنصر اللاغرضية، يتخلص السرد الذي هو سمة أساسية في قصيدة النثر، من جفوته، ومنطقيته النثرية، فهو هنا ليس وصف مخطط روائي يريد أنْ يصل إلى نتيجة ما، وإنما لغرض مجاني فني جمالي محض. عندما يبدأ أنسي الحاج قصيدة له بـ”ذلك العهد يدُ ماموت لم تكن ظهرتْ…” “ذلك العهد” ليس هنا لغاية سياقية تاريخية معلومة، وإنما لخلق إيحاء جمالي لحدث غير موجود.

جنس أدبي شاذ

يؤكد الجنابي أن قصيدة النثر تنطوي، كما تقول سوزان برنار، “على قوّة فوضوية، هدامة تطمح إلى نفي الأشكال الموجودة، وفي الوقت ذاته، على قوّة منظِمة تهدف إلى بناء (كلٍّ) شعريٍّ؛ ومصطلح قصيدة النثر نفسه يُظهرُ هذه الثنائية.” في قصيدة النثر، إذن، توتر كامن يطيح بأية إمكانية توازن بين نقيضين بقدر ما يحتضنهما. وهذا يعني أنّ قصيدة النثر، كما تقول بربارة جونسن في دراستها الرائدة عن ثورة بودلير الثانية، تتسم بقوتين: “إذا الشعرُ هو عَرْضٌ ذو سمة بمواجهة النثر كعرض بلا سمة واضحة، فإن قصيدة النثر تتميز بقوتين متعارضتين: حضور ضد غياب السمة و‘إحالة إلى قانون الشعر‘ ضد ‘إحالة إلى قانون النثر‘. فقصيدة النثر إذن لا هي نقيض ولا هي توليف، إنما هي المجال الذي اعتباراً منه تبطل وظيفة الاستقطابية، وبالتالي التناظر بين الحضور والغياب، بين الشعر والنثر.”

من هنا يتّفق جُلّ النقاد على أنّهم أمام جنس أدبي شاذ غرضه تهديم الأنواع. ناهيك عن أنّ شكلها الوحيد الأوحد، ينطوي أيضاً على بعد تهديمي بصري وبالتالي مفهومي، يقوم بنسف الأفكار المسبقة والعادات المفهومية لدى القارئ الذي كلما يرى أبياتاً أو عبارات مقطّعة حتّى يصرخ أنها قصيدة، إذ أنّها في نظره ليست نثراً.

◙ على قصيدة النثر أنْ تكون قصيرةً ومكثّفةً، خاليةً من الاستطرادات والتطويل والقصّ المفصّل وتقديم البراهين والمواعظ

ويعود الجنابي ثانية إلى سؤال: ما هي قصيدة النثر؟. ويقول “هناك أنماط من قصيدة النثر: البارناسية، الرمزية، التكعيبية، السوريالية، الظاهراتية، والأمريكية الغارقة بقضية اللغة والسرد الغرائبي. لكن في كلّ هذه الأنماط، الشكل واحد أوحد: كتلة قوامها نثر متواصل في جمل تجانس أي نثر آخر. بطبيعة الحال، يحقُّ لكلّ شاعرٍ أنْ يكتبَ وفق نبض أحاسيسه وصوته الخاص، وليسمّ مخلوقاتَهُ كما يشاء، فقط عليه أنْ يَعرفَ أنّ مصداقية الشكل والمضمون هي عين ثقة الشاعر بما يقول.”

ويضيف “قد يعترض شاعر على أنّ التسمية ليست ضرورية، ربّما، لكن لماذا يسمي ‘قصيدةَ نثر’، عملاً مشطّراً اعتنى بتقطيعه موسيقياً متوسلاً كل المحاسن البديعية التي ترفضها قصيدة النثر. بل حتّى شدد على وقفات تُعتبر عاملَ بطءٍ إذا استخدمت في كتلة قصيدة النثر؟ أليس اعتباطاً أن يسمّيَ شاعرٌ يكتب عادةً أشعاراً موزونة، كلَّ قصيدة لا يتمكن من ضبطها عروضياً، قصيدة نثر وليس شعراً فحسب، وكأن الشعرَ في نظره ليس سوى تفعيلات قُررت سلفا.”

ويوضح “رفض الحدود المرسومة لا يتم إلّا عندما يعرف الشاعر ما هي هذه الحدود، وبماذا تتميز.. حتى يكون لرفضه فضاؤه هو، مُنقّى من كلّ شوائب التسميات التي كانت من طبيعة تلك الحدود المرفوضة. لقد وقف بروتون ضد فكرة الأجناس الأدبية، معتبراً أنّ الشعر تعبيرٌ عن استرداد المخيلة البشرية لحقوقها، وليس جنسا أدبياً خاضعا لقوانين مدرسية.. من هنا لم يُسمّ كتلهُ النثرية قصائدَ نثرية رغم أنّ النقادَ يعتبرون بعضَها قصائدَ نثرٍ بامتياز. إنَّ الإصرار على تسمية عمل جوهرُه يتعارض، شكلاً ومضموناً، مع ما يتميّز به هذا الاسم، لهو في نظري، تعبيرٌ عن اعتباطية العمل نفسه.”

ويجمل الجنابي القول في إعطاء تعريف مبسّط لقصيدة النثر، يقول “معتمدين على مقال للشاعر الفرنسي لوك ديكون: إنّ قصيدة النثر لهي عمل فني، وكأي عمل فنّي آخر، فهي ذات قابلية لتوليد انفعال خاص يختلف تماماً عن الانفعال الحسّي أو الانفعال العاطفي. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على قصيدة النثر أنْ تختار الوسائل المناسبة: أنْ تختار الأسلوب. بعبارة أوضح: أنْ تختار المواد المركبة للعمل المتكامل. على قصيدة النثر أنْ تكون قصيرةً ومكثّفةً، خاليةً من الاستطرادات والتطويل والقصّ المفصّل وتقديم البراهين والمواعظ. عليها أنْ تكون قائمةً بذاتها، مستقلةً بشكلها ومبناها، لا تستمد وجودها إلا من ذاتها، مُبعَدة ومنفصلة تماماً عن المؤلّف الذي كتبها؛ ينبغي أنْ تمتنع قدر الإمكان عن اقحام أمور لا تمت لها بصلة، وذلك لكي تتحلّى بالفنتازيا وبخفة الروح والخيال. المهم أنْ تتواجد تواجداً حرّاً داخل هامش ما.

إن اختيار الأسلوب وتحديد المقام يفرضان ما يمكن تسميته “التأثير” و”الانغلاق”، فقصيدة النثر ذات شكل متكامل، محصور بخطوط صارمة، وبنسج محكم. إنّها عمل مغلق على ذاته، مثله مثل الفاكهة أو البيضة. قصيدة النثر ذات المبنى المحكم والإطار المحدود، لا تتحمل الاستفاضة في استعمال الأدوات الجمالية، أو المبالغة بالصور والتزويق. يجب أنْ تتحاشى كلّ تظاهر متعمد. وحسب قول ماكس جاكوب “إن القصيدة مادة جاهزة وليست عارضة مجوهراتي.” ويضيف “على قصيدة النثر أنْ تبتعد عن أيّة مقابلة مع الواقع، فلا مجال للمقارنة بينها وبين شيء آخر لإقامة التشابه. قصيدة النثر لا تسعى لخلق شيء سوى ذاتها هي.”