سليم العبدلي لـ"العرب": عنونة قصيدة النثر تفسد على القارئ متعة الاكتشاف

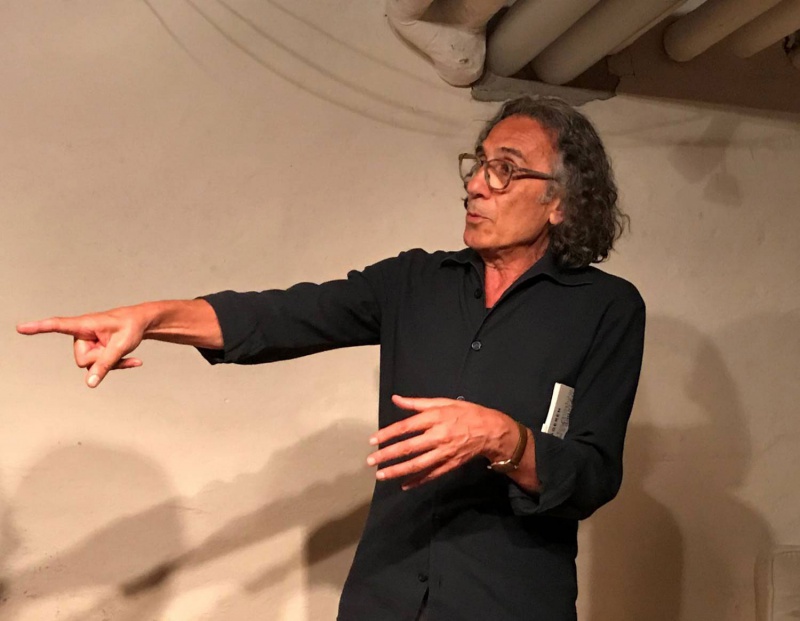

علاقة الشعر بالمكان علاقة وثيقة، فلا تكاد تجد شاعرا غير متصل بمكانه وتاريخه، أو عناصر منهما، ويعود ذلك إلى أن الشعر في جوهره تقاطع بين تجربة الذات والآخرين، حسيا أو حتى معرفيا، ناهيك عن التقاطع اللغوي فاللغة أساس الشعر. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الشاعر والمترجم الدنماركي - العراقي سليم العبدلي حول علاقة شعره بالأمكنة وهو المتنقل بينها.

عادة عندما يقوم الشاعر بإصدار ديوانين نفذت طبعتهما الأولى أن يغير لفظة هنا أو يعيد صياغة جملة هناك أو يقدم أو يؤخر بين القصائد، ويصدرهما منفصلين، لكن الشاعر والمترجم الدنماركي العراقي د. سليم العبدلي جمع الديوانين “من رائحة الفراق”، و”الأمكنة مقابر الوقت”، ودمج بينهما ليصنع ديوانا جديدا يحمل عنوانا جديدا “لمسات على جسد الفراق”، وقسمه إلى فصول ولم يضع عناوينا، لكن وضع نصا قصيرا جدا يعبر عن دلالات النصوص التالية له، ومن ثم أعاد تركيب العالم/ عالمه بشكل درامي تصاعدي يبدأ من غربة خطى المدن شرقها وغربها، مرورا بجراح الفراق والحب، وانتهاء بتجليات الفهم/ المعرفة والحقيقة/ الموت. وصدر الديوان الجديد عن دار الأدهم، ليتزامن مع حضوره للقاهرة للمشاركة في الأمسيات المقررة له في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ"56".

القصائد والمدن

يقول العبدلي “عندما أخبرني الناشر، الشاعر فارس خضر، عن رغبته في إعادة نشر الديوانين اللذين أصدرهما سابقا بين عامي 2012 و2015، فرحت جدا، فالمجموعتان قد نفذتا من الأسواق، والدار ترى ضرورة نشرهما بطبعة جديدة لأهميتهما. ولحسن أخلاقه المهنية، أعطاني الناشر وقتا لمراجعة الديوانين وإجراء بعض التعديلات إن لزم الأمر. أثناء مراجعتي للديوانين اكتشفت أنني أكملت في الديوان الثاني ما بدأت فيه في الديوان الأول، أو بالأحرى ما لم أنته منه. وكلما أعدت القراءة، وجدت أنه من الممكن لهما أن يكوّنا ديواناً واحداً يختلف عن سابقيه، حيث تجمع القصائد ذات الموضوع المشترك في فصل واحد لتكمل بعضها البعض بشكل جديد. ربما كان ذلك الشكل الذي لم أتوصل إليه قبل الآن. ولكني حافظت على التسلسل الزمني للقصائد، وهذا يعني أن ما سبق كتابته سبق ظهوره في الديوان الجديد”.

ويتابع “أما من ناحية الإضافة أو التغيير في بعض الكلمات أو العبارات، فذلك يعود إلى إيماني بأن هنالك قصائد تولد كاملة مكتملة، وهنالك قصائد تولد ولكنها، كالشاعر، ذات محتوى حيوي. فمثلما هي تنمو وتنضج مع نمو القارئ، فهي تنمو وتنضج مع نضوج الشاعر أيضاً، وتتغير بتغير المكان والزمان، دون التلاعب في المحتوى الحسي الذي جاءت به في بادئ الأمر. وأظن أن الكثير منّا قد قرأ قصيدة في سن الطفولة أو الشباب، ولكنه عندما أعاد قراءتها في سن البلوغ وجدها مختلفة اليوم عن الماضي. وكذلك الأمر للشاعر، عندما يعيد قراءة قصائده القديمة، يجد بعضها يقتضي بعض التغيير لكي تظهر بالشكل الذي كان يريده آنذاك، أو الشكل الذي يتناسب مع الآن. وكثيرا ما خطر في بالي السؤال، ترى هل سيعيد المتنبي أو الرصافي أو السياب بناء قصيدة ما أو سيغير فيها لو رجعوا للحياة اليوم؟”

ويوضح “اعتدت أن أقسم الديوان إلى فصول، يحتوي كل فصل منها على عدة قصائد تتعامل مع نفس الثيمة أو الموضوع، ولكن تتطرق لها من جهات حسية متعددة، مثل المرأة والأمكنة والفقدان، وغيرها، كلٌّ يمثل فصلا مستقلا. ويمكن قراءة الفصل على أنه قصيدة واحدة. كما اعتدت أن أبدأ الفصول بقصيدة قصيرة جدا، ربما يراها البعض نصا مختزلا، والحقيقة أني أقصد ذلك الاختزال الذي يتيح للقارئ أن يتلمس إيحاءات عديدة ربما سيصادفه البعض منها في قصائد الفصل المتعددة.

فمثلاً يتصدر أحد الفصول ‘لولا الخطوة/ لما كان الطريق‘ وآخر ‘آثار جراحي/ منابع آلامي‘. ففي الأولى يكون القارئ بعد قراءته للنص قد تهيأ للدخول إلى عالم يصّور علاقة الخطوة بالطريق أو ما يدل على ذلك في حالات حسية سيجدها متعددة في قصائد الفصل وبدلالات مختلفة وإيحاءات تجعله يكون منعزلاً عن عوالم الفصول الأخرى. غير أن الأمر مختلف بالنسبة للنص الثاني، ففيه دلالات متعددة، فهناك الأثر والجرح والألم ومنابعها، أي أن القارئ هنا سيتحفز لاكتشاف هذه الدلالات وكيف لها أن تتوافق أو لا تتوافق مع أحاسيسه الذاتية”.

ويرى أن ما ذكره من ضمن الأسباب التي وراء رغبته في عدم سجن القارئ في قفص العنوان. أما بالنسبة إلى عناوين القصائد، فيبيّن أنه من ناحية غير قادر على وضع عنوان للقصيدة، ومن ناحية ثانية يجد أن قصيدة النثر تمثل وحدة متكاملة، وهي عنده تنتهي غالباً بمفاجأة، تصاحب القارئ في تأمله. ويمكن لعنوان القصيدة أن يفسد على القارئ متعة اكتشاف النهاية أو يضلله، وهو لا يريد ذلك، وإنما يفضل أن يترك للقارئ أن يجد عنوانه أو يستشفه من المحتوى، بعد أن يقرأ القصيدة.

◙ المثقف، وخاصة إن كان شاعرا، يمثل الاغتراب ينبوعا للإبداع عنده، فتجده عند الفنان والأديب والمبدع بشكل عام

ويضيف “كذلك تتمتع قصيدة النثر بالاختزال ولكونها وحدة عضوية متكاملة، أجد أن العنوان لا يناسب فحوى القصيدة التي أكتبها. ويبقى عنوان الديوان ـ والذي لا بد منه ـ التحدي الأصعب، كونه بالنسبة إلي هو أيضا قصيدة، ولها أن تكون فاتحة للديوان أو أنها تعبر عن فصل من فصوله. ففي الديوان الأول ‘الأمكنة مقابر الوقت‘ كان العنوان فاتحة لفصل المدن التي بدأت ببغداد ثم كوبنهاجن والقاهرة ونيويورك وأمستردام وغيرها. أما في الديوان الثاني ‘من ألم الفراق‘ فقد عبر العنوان عن فحوى قصائد الديوان، والتي تنم عن ألم الفراق، ولكنها لا تلم به كاملاً، فألم الفراق أكبر بكثير من أن تعبر قصيدة أو ديوان عنه. ومن تجربتي، يمكن لعنوان الديوان أن يتغير مع الوقت، منذ الانتهاء من كتابته وحتى الترتيب الأخير قبل ذهاب الديوان الى المطبعة، أي أنه من الحظ العثور على عنوان الديوان في وقت مبكر من الكتابة”.

ويضيف العبدلي “في قصائد المدن هناك بصمات لمشاهدات آنية تارة أو لمحات تاريخية تارة أخرى، وجميعها تمثل خطى لمسيرة ذاتية بدأت منذ رحيلي من بغداد، حيث تنقلت من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى. وفي كل واحدة منها كان الفقدان والألم والفراق يستجد في نفس الوقت الذي تسيطر فيه الدهشة وسحر لقاء الأمكنة الجديدة على المشهد، جميع ذلك مجتمع في الأمكنة. أما طريقة التعامل معها، فالأمر يختلف من مدينة الى أخرى، حسب ما قد يستوقفني فيها، من ذلك جمالها أو تاريخها أو حاضرها، ومنها ما يحملني على الرحيل من جديد. وفي كل ذلك، فإن ثمة علاقة ما تولد بيني وبين المكان الذي أتواجد فيه، تجعلني أشعر بالألفة وكأني في صحبة صديق أو حبيبة. وهذا يسهل عليّ مخاطبة هذه المدن مباشرة أو طرح سؤال ما عليها أو حتى إلقاء اللوم عليها، مثل ما حدث في قصيدتي بغداد وكوبنهاجن”.

ويواصل الشاعر “في رحلة حياتي تمثل المدائن محطات مختلفة منذ أن تركت بغداد، وللعلم فإن الرحلة لا تزال مستمرة، وستجد بالتأكيد محطات جديدة طريقها إلى قصائدي طالما فرضت هذه المدينة أو تلك نفسها، متمثلة في الحالة الحسية التي تنشأ عندي، إن كان ذلك عند دخولي المدينة، أو أثناء العيش فيها أو بعد الرحيل منها. وهناك مدن لم تجد طريقها إلى قصائدي بعد، وهناك مدن كتبت عنها حتى قبل زيارتها، وأخرى أثناء زيارتي لها وهكذا. وقد وجد بعض ممن تناول قصائد المدن تعبيرا لحالة الغربة أو الاغتراب، وهذا صحيح، لأنها تشكل إطار حالة ‘فقدان الانتماء‘ التي غالبا ما تكون مصحوبة بالوحدة والألم والشوق وحالات التمني لما هو غير متواجد”.

الشعر والمعرفة

يؤكد العبدلي أن السعي للبحث عن الحقيقة أمر يهم الشاعر والباحث العلمي على حد سواء. ربما تعريف الحقيقة يختلف عند أحدهم عن الآخر، فهناك ثمة ما يشغل الفضول الحسي من ناحية والفضول العقلي من ناحية أخرى. ويمكن الجمع بين هذين المسارين، الحسي والعقلي، في الأدب، عندما يقدم الواقع بأحاسيس ذاتية، من ضمنها، وغالباً الأقوى هو الفقدان وألمه، والذي يشكل دافعاً للمراجعة، لإعادة النظر، لتقصي المعرفة. وهذا ما ظهر في الترتيب الجديد للديوان، حيث البنية التي تستند إلى الأمكنة التي تبدأ بها، في المدن التي ذكرناها، ثم تنتقل في تصاعد درامي خلال مواضيع وجودية، تتناول الغربة والوقت متمثلاً بالذكرى والاستذكار ثم الآخر والموت، لتنتقل إلى طرح موضوعة الفهم وعلاقته بالمعرفة، أو بالأحرى ظاهرة شيوع التحلي بالفهم على الرغم من انحسار المعرفة”.

يبدأ الديوان في علاقة الشاعر مع المكان وتأثير أحدهما على الآخر، حيث تعبر فيهما الأحاسيس، متمثلة بالألم، عن الواقع المنطقي، متمثل بمشاهدات المكان وتاريخه. من كل ذلك، يقول الشاعر “إن فقدان المكان وما يحتويه من أحبة وذكريات ووعود وآمال، أي فقدان الانتماء، هو ألم، وهذا الألم يخلق دافعاً قوياً لتقصي المعرفة، أو السعي لاكتسابها من أجل الفهم… فهم للذات وللآخر وللطبيعة المحيطة بنا. وللأسف، فإن ما شاهدته لا يبعث على التفاؤل، بل بالعكس، فقد أصبح الفهم ‘سلعة‘ توفرها الحكومات ودور الإعلام والدعاية والمراكز الدينية دون أية قاعدة معرفية لهذا الفهم ولا جهد حقيقي للتوصل إليه”.

وهنا يرى أن المنهج العلمي ساعدني كثيرا في هذا المجال، وذلك لأن العالِم يسعى للمعرفة عندما يدخل مختبره من خلال التجريب والتكرار والبرهان والبرهان المعاكس حتى يتوصل إلى معرفة ما، يمكن لها أن توفر له بعض الفهم لحالة أو أخرى. كذلك هو الأمر على الجانب الحسي، فالتوصل إلى الفهم لا يتم إلا عن طريق التجربة والتقصي لخلفيات الحالة ومراجعة الذاكرة والاستذكار من أجل التوصل إلى فهم يرضي الحواس. ولذا كان التعامل مع موضوعة الموت يتنقل بين الحس وأنسنة الموت، أي جعله كائناً يمكن التحدث معه”.

◙ التوصل إلى الفهم في الشعر لا يتم إلا عن طريق التجربة والتقصي لخلفيات الحالة ومراجعة الذاكرة والاستذكار

ويلفت العبدلي إلى أن الغربة رفيق دائم لم يختره منذ ما يقرب من 40 عاما، وإنما نتيجة طبيعية لفقدان الانتماء إلى المكان أو ظروف البلد الذي يعيش فيه، حتى وإن كان ذلك المكان وطنه. يقول “أتركت العراق لأنني لم أعد وقتها أشعر بالانتماء لمدينتي بغداد، والتي كنت عاشقاً لها، حتى أن بعض الأصدقاء لم يصدقوا خبر رحيلي منها لشدة تعلقي بها. إلا أن الظروف السياسية التي فرضها حزب البعث الفاشي على حال البلد فرضت معها التغيير على المجتمع، وأصبح الخوف من الآخر ظاهرة تسود أجواء المدينة، ليس في أمكنة العمل وحسب، بل حتى في المدارس والجامعات والمقاهي والنوادي وفي كل الأماكن التي يتجمع فيها الناس. وبسرعة فائقة، فرضت السلطات قيوداً صارمة على النواحي الثقافية والعلمية والتربوية، مما جعل البلد وكأنه انقلب على ذاته، ولم يعد من الممكن التعرف على ما كان مألوفاً، مما جعل الاغتراب حالة يعاني منها العراقيون ولو بدرجات مختلفة، ولكنه انعكس بشكل خاص على مثقفي البلد”.

ويتابع “لم تكتف السلطة بالتغييرات على واقع المجتمع، بل صاحبتها المطاردات الأمنية التي لم تستثن أحدا، ما دمت لست من أعضاء ذلك الحزب!. وهو الاغتراب ذاته الذي دفعني إلى اتخاذ قرار ترك البلاد، على أمل الرجوع إليها متى ما تعافت من مرضها”. ويواصل "بعد الرحيل، وجدت أن الغربة قد حلت محل الاغتراب، وأصبحت تفرض مصاحبتها لي أينما حللت.

وبغض النظر عن مرور السنين التي عشتها في أي مكان، وبغض النظر عن أية جنسية أو جواز سفر أحمل معي، فأنا غريب، وأعاني من الاغتراب لعدم الانتماء للمكان الذي أعيش فيه. ولابد لهذه الحالة أن تنعكس فيما أكتب وأعبر عنه.. أؤمن كذلك بأنه لا يمكن لأي مثقف، وخاصة إن كان شاعراً، إلا وأن يمثل الاغتراب ينبوعا للإبداع عنده، فتجده عند الفنان والأديب والمبدع بشكل عام على مر الزمان.

ولكن هناك من يعكسه في إبداعه وهناك من لا يعكسه، وفي حالتي أجد نفسي مكبلا بالغربة، وليس لي إلا الكتابة عنها وعن حالاتها، خاصة أني بعد أكثر من أربعة عقود في الغربة، وبعد الاندماج في المجتمع الجديد لم أستطع أن أجد ذلك الانتماء الذي يجنبني الشعور بالاغتراب، ولم أجد ذلك الوطن في البلد الذي أحمل جنسيته يجنبني الغربة”.

قصيدة النثر

يشير سليم العبدلي إلى أن قصيدة النثر في المشهد الشعري هي الأكثر انتشاراً من أي اتجاه آخر، وهذا دليل على مدى تأثيرها ونجاحها في تصدر المشهد، بعد أن كان محكوما عليها بالفشل قبل خمسين عاما. وهذا أمر مشجع حقا، ليس لأنه يكتب بهذا الأسلوب، ولكن لعمق جذور هذا المنهج تاريخيا.

ويضيف “منذ قرنين أو أكثر شهد العالم ازدهار قصيدة النثر وساد هذا النهج المشهد الشعري في الغرب وفي الشرق على حد سواء، إلا أنه لم يحظ بنفس الاهتمام في الوطن العربي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بتطور المجتمع الثقافي، حيث سيطرة العثمانيين ساهمت في انحسار ثقافي عام ولقرون طويلة، وأظن أننا لا زلنا نعاني منه حتى الآن”.

ويواصل “لقد عمل هذا الاستعمار، أو ما يسمى بالحكم العثماني، وبمساعدة القوى الرجعية والسلفية المنتفعة من هذا النظام، على إزاحة الإنجازات الثقافية السابقة التي استفاد الغرب منها، ووقف هذا النظام ضد كل ما لا يمت إلى الثقافة العثمانية بصلة، وأعاق ولقرون عديدة أي تطور، ناهيك عن الشعر، في المجتمعات العربية”.

ويختم “المهم استطاع طليعة الشعراء في النصف الأول من القرن العشرين، بدءا بالسياب ونازك الملائكة ومن تبعهم في النصف الثاني من القرن نفسه مثل صلاح عبدالصبور وأدونيس وأنسي الحاج والماغوط ودرويش وقباني وغيرهم الكثيرون، استطاعوا جميعا أن يساهموا في تحديث الشعر العربي، وفرض ما عرف بالشعر الحر والتفعيلة وقصيدة النثر. إلا أنه من الملاحظ أن قصيدة النثر، ولو جاءت متأخرة، تعرضت لهجمات عنيفة وتنبأ لها الكثيرون بالمغادرة من وطن الشعر العربي. وأظن أن ذلك يعود إلى الالتباس في تعريف قصيدة النثر وفصلها عن النثر الشعري الذي يسود اليوم في الغرب والشرق. ومع ذلك لا أرى أية عقبة تحول دون تطور قصيدة النثر، بل وازدهارها أكثر في المستقبل.”