ريجيس دوبري: حين يغدو كل شيء مرئيا لا شيء يغدو ذا قيمة

رافقت الصورة الإنسان منذ بدايات وعيه، وعلى مر التاريخ تغيرت علاقتهما بشكل جذري وصولا إلى الصور الرقمية اليوم، وما تكتنفه من رموز ودلالات. فالبحث في تاريخ الصورة والتصوير يحيلنا إلى تقاطعات ثقافية كثيرة في التجربة الإنسانية، وهذا ما يبحث فيه بدقة الكاتب الفرنسي ريجيس دوبري.

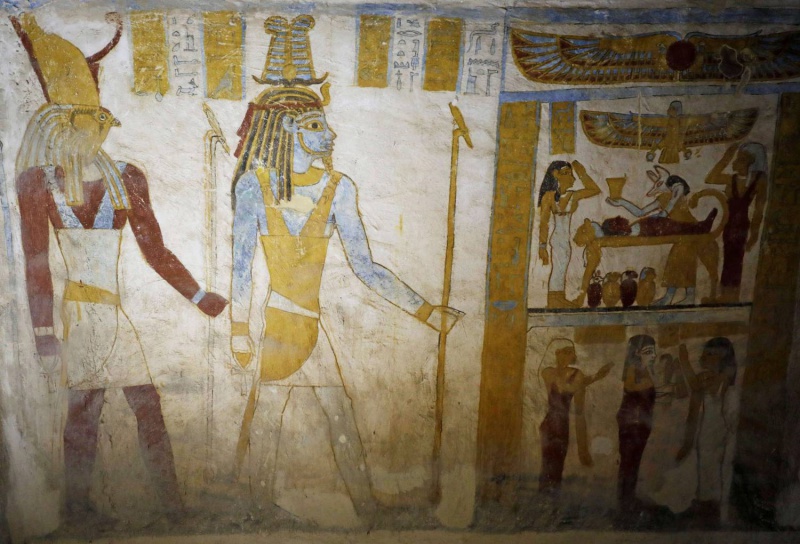

“لولادة الصورة علاقة وطيدة بالموت. لكن، إذا كانت الصورة العتيقة تنبثق من القبور، فذلك رفض منها للعدم، وضمان لاستمرار الحياة. الصورة التشكيلية رعب مروض، وما ينجم عن ذلك هو أن الموت كلما انمحى من الحياة الاجتماعية غدت الصورة أقل حيوية، وغدت معها حاجتنا إلى الصور أقل مصيرية.”

بهذه الرؤية يفتتح المفكر والفيلسوف الفرنسي المعاصر ريجيس دوبري كتابه “حياة الصورة وموتها” متابعا ذلك بتساؤلات محورية ضمن تساؤلات كثيرة يطرحها مع تطور تحليلات ومناقشات فلسفية في ثنايا كتابه الغني بطابعه الفكري والصادر أخيرا عن مؤسسة هنداوي، ترجمة فريد الزاهي، ليقدم عبره تصورا نظريا شاملا لمراحل تطور الصورة عبر القرون والأحقاب؛ منذ كانت رموزا مزخرفة على جداريات الكهوف والمعابد، ثم تماثيل، فأيقونات، إلى أن وصلت إلى العصر الإلكتروني والإبداع الرقمي واللغة المكتوبة في العصر الحديث، ومدى التغييرات التي لحقت بملامح الصورة، وأهميتها، وتحولها عبر التاريخ الإنساني.

الصورة ورموزها

يتساءل دوبري “لماذا عمد أبناء جنسي، منذ زمن بعيد، إلى أن يتركوا وراءهم صورا مرئية مرسومة على مساحات صلبة، ملساء ومحدودة (رغم أن الجدران في العصر الحجري الأولي كانت محدبة وبدون تخوم، وأن إطار اللوحة شيء حديث العهد)؟ لماذا تلك الخطوط والنقوش والرسوم على الصخور؟ لم تلك الأحجام المنشأة ودوائر دلمون والأنصاب والأعمدة والتماثيل النصفية، والأصنام أو التماثيل الإنسية؟ لماذا، عموما، توجد الصورة عوض ألا توجد؟ لنقبل للحظة بأننا نجهل عن الأمر كل شيء ولنلج بوابة الظل.”

يرى دوبري أن ابتكار الصورة التمثالية، هذا التحويل المضاد لما لا شكل له إلى شيء ذي شكل معين، وللرخو إلى الصلب؛ يمكن من الحفاظ على المصالح الحيوية للجنس البشري. ولقد نشأت الصورة الشخصية الدنيوية مجهولة المرجع، والتي لا هدف طقوسيا لها في مصر وبالضبط في الفيوم، من الحاجة إلى دمقرطة البقاء على قيد الحياة. فلكل امرئ زاد سفره وجواز سفره نحو الشمس. وأن يتم الفصل بين النظير والجثمان هو في حد ذاته عملية تأمين للسلامة العمومية، بقصد وضع الحدود بين الطاهر والنجس وسط المجموعة البشرية، باعتبار أن الأسوأ هو النجس الناجم عن الخلط بين الاثنين.

أليست طمأنينة الأحياء رهينة براحة الأموات؟ إنها أيضا محاولة سيطرة على العرضي العابر، ودليل رائع على الرغبة في الحياة. فكما هو حال الدين لدى برغسون، يمكّن التشخيص من تأمين استمرار الغريزة “باعتباره رد فعل دفاعيا للطبيعة ضد التمثيل بالذكاء لجبرية الموت.” إنها الحيلة الحيوانية نفسها؛ إلا أن “الدفاع” هنا لا يتمثل في السير مع ما هو متحرك وإنما في وضع الزمن في شراك الفضاء. وإذا كانت “الحياة هي مجموع القوى التي تقاوم الموت” فإن الحلية تعتبر قوة حيوية باعتبارها أول استعراض ضد الموت. فكل صورة تلعب دور تمديد الحياة. لهذا نصاب بالوجوم كلما سمعنا عقولا ساذجة تنكر الجينيالوجيا الجنائزية للصورة كما لو أنها مرتبطة بالحداد والكآبة؛ فيما أن الفن حيوية ومرح وإفراط فيهما. والحال أن هذا يفسر بالضبط ذاك.

ويتابع: لقد جاءت الصورة لتدبير مسرات الحياة في المقابر؛ ففي مصر القديمة يعتبر علماء الآثار أن فن المقابر أكثر حيوية ونصاعة في الألوان وأقل تحجرا من فن المعابد. لا يوجد ما هو ألطف وأكثر أناقة من تحليق الطيور المزدهية الألوان، ومن الراقصات ولاعبي الناي في المقابر الأترورية لتركينيا. وهل ثمة ما هو أكثر إثارة للشهوة من اللوحات المثبتة فوق الأسرة الجنائزية الرومانية؟ من قال بأن بلاد الظلمات جنائزية؟ من لم ير في مدينة الأموات بالقاهرة الفتيان الأريبين يلعبون بالكرة بين المقابر؟ أما الموائد الأكثر شهية فإنها تكون بعد مراسيم الدفن، كما يتجاور الكرنفال والصيام. نعم، إن الصورة تغرق في المأساة، غير أن المأساوي يتعامل مع ديونيزوس أكثر من تعامله مع زحل. ففي جدارية كامبوسانتو بيزا (الآتية من عمق ظلام القرن اﻟ14م)، وبالرغم من طابعها المأتمي، تقابل حديقة الحب صورة انتصار الموت.

ويلفت دوبري إلى أن الصورة تمتح معناها من النظرة، كما يمتح المكتوب معناه من القراءة، وهذا المعنى ليس تأمليا، وإنما هو معنى عملي. وكما أن تحليل النصوص في نظام الكتب قد ترك المجال لدراسة الممارسات القرائية، كذلك في مدينة الصور، يتوجب على تاريخ الاستعمالات واجتماعية النظرة أن يعيدا النظر في تاريخ الفن بشكل نافع.

إن النظرة الشعائرية تختلف عن النظرة الاحتفالية أو العائلية، وعن النظرة الداخلية الخصوصية التي نمارسها في بيوتنا ونحن نتصفح ألبوما من صور الأعمال الفنية. لكن ثقافات البصر ليست، بالمقابل، معزولة عن الثورات التقنية التي تغير، في كل عصر، شكل ومواد وكمية الصور التي يحوز عليها كل مجتمع. إن رافدة مذبح في كنيسة قوطية تتطلب نظرة مغايرة للنظرة التي يتطلبها ملصق شريط سينمائي. وسوف تقودنا التطورات المشتركة في مجال التقنيات والمعتقدات إلى التعرف على ثلاث لحظات في تاريخ المرئي: النظرة السحرية، والنظرة الجمالية، والنظرة الاقتصادية. فقد استلزمت الأولى الصنم، والثانية الفن، فيما تطلبت الثالثة البصري. إن هذه اللحظات تتجاوز كونها مجرد رؤى، إنها بالأحرى تنظيم للعالم.

ويرى دوبري أن الصورة ذات فضائل لأنها رمزية، أي أنها تعيد لحم وتكوين المشتت. لكن وحدها الإحالة على البعيد، أي على طرف ثالث ترميزي، تمكن صورة ما من إقامة علاقة معينة مع رائيها، وبطريقة غير مباشرة بين الرائين أنفسهم، بكلمات أخرى ليس ثمة من إرسال بدون تعال، ولا طاقة من غير فارق الارتفاع؛ فبنية التعالي والتجاوز والارتفاع (باعتبارها تنتمي إلى المجموعة البشرية بحكم عدم اكتمالها) تفسر وتمنح الإمكانية للترابط والتعالق. ولأن هناك فوق المجموعة غياب أساس يلزم إصلاحه فإن الصورة والكلمة تشتغلان كعاملي ربط ووصل. لكن الشيء المعتمد (أكان صورة أم كلمة) لا يخلق أثر الغياب الذي نسميه معنى، بل إنه يستلزمه. لهذا ليس بإمكاننا الاهتمام بوقائع التبليغ من غير أن نجد أنفسنا مهتمين بالواقعة الدينية.

إن خطأ وقتنا الحالي يكمن في الاعتقاد بإمكان خلق مجتمع ما بالتواصلات، أو ثقافة ما بتجهيزات ثقافية. ومن ثمة جاءت تلك الأنابيب بدون ماء، وأطر السيارات بدون محرك، أي تلك الوسائل التي لا غايات لها، والتي تشكل الألعاب المؤثثة للوقت الفارغ في العالم المعاصر.

إننا نفكر في التواصل خارج كل دلالة ونضع اللجام قبل الفرس. ولذا فإن الوسائط تفضل الحديث عن الإرسال؛ لأن المهم في هذا المصطلح هو انطواؤه على العبور، أي المحرك الحقيقي للانتقال. روحوا للنظر إذن أبعد، فالوقائع تحدث هناك. ليس الرمزي كنزا مخزونا؛ إنه سفر. فثمة صور تأخذنا للسفر، وأخرى لا. لذا فإن الصور الأولى تسمى أحيانا مقدسة. يوجد المقدس، في نظرنا حيثما تنفتح الصورة باتجاه شيء آخر غير نفسها. أما الصورة باعتبارها إنكارا للآخر، بل وحتى للواقع، فقد ظهرت بقوة في عصر البصري، هذا الذي نزع عن الصورة طابعها المقدس متظاهرا بأنه يكرسها.

اختفاء اللامرئيات

الصورة تمتح معناها من النظرة، كما يمتح المكتوب معناه من القراءة، وهذا المعنى ليس تأمليا، وإنما هو معنى عملي

يؤكد دوبري أن انفتاح الصورة خلال عصر الفن ظل يعرضنا مع ذلك للتعالي، وهو يعني بهذه الكلمة الشرك، أي استقلال العنصر الفني والاعتراف الحر الذي يلقاه من الفنان أولا وقبل كل شيء، وبعد ذلك من قبل عين المتفرج. ويضيف “لا، ليس كل شيء متعلقا بي. فثمة دائما حضور الآخر وهو يسبقني في الوجود. وهو سابق علي كثيرا، وعلي الإسراع كثيرا، وإن كنت في العمق لن ألحق به. يعني التعالي ببساطة: البرانية، لا الماوراء وإنما ما يوجد خارجا. إنه المقابل الفعلي للمقصد والمرمى المثالي، سواء كان واقعيا أو غير واقعي، وللسهم باعتباره رمز الفن. وقد يكون هو اللحظة، والألم أو الشعب، والجسد، والبؤس، وصمت الكائنات. وقد يكون بكل بساطة هو احترام المصور الاستطلاعي للكائن الذي يسدد إليه عدسة آلته”.

يقول “إن اختفاء اللامرئيات لشيء مذهل، خاصة وأن أدوات إعادة إنتاج المرئي جعلت ذاك الاختفاء نفسه لا مرئيا. ففي عصر الخطاب، الذي جاء بعد ابتكار الكتابة، كان ما هو موجود فعلا هو ما هو غائب. فقد كان الارتياب يختص بالمرئي، هكذا كان الأمر مع الثقافة المصرية القديمة والإغريقية والبيزنطية والوسيطة، وذلك هو أمر الثقافة البوذية اليوم، ومعها الثقافة الهندوسية والإحيائية. فالرب لا جسم ولا وجه له في ديانتين من الديانات التوحيدية الثلاث. إنه كلمة، لذا فإن إعطاءه صورة يعتبر جرما وحمقا. أما في الديانة الثالثة، أي المسيحية، على الأقل في صيغتها الكاثوليكية، فإن الصورة المادية للإلهي ظلت قابلة للتفاوض. ومع عصر الأشكال الذي تأسس على المطبعة، استعاد المرئي كرامته، لكن باعتباره عرضا مسكونا ومنظما من قبل ضرورة يمكن التوصل إليها منطقيا عبر الخطاب أو التجريد. يقول ديكارت ‘إن أفضل شخص مؤهل لممارسة الهندسة هو الأعمى’. كان الاعتقاد سائدا بأن العالم يفسر بما يخفيه عنا. ففي هذا العصر، وكما يقول ليفي شتراوس ‘تعين الحقيقة نفسها بالجهد الذي تبذله في إخفاء نفسها عنا’.”

ويتابع دوبري” أما في عصر الشاشة فيؤكد هذا الإخفاء ما هو خاطئ وهش ليتجه الشك والارتياب جهة ما لا يقبل الملاحظة. ما لا يقبل الرؤية، لا يتمتع بأي وجود. وبذلك تبخرت الكائنات اللفظية، تلك الأشياء التي لا توجد إلا بالقول، وتلك الأساطير الخالصة التي عليها تأسس الواقع القديم، أعني مثلا: الأمة، والطبقة، والقانون، والجمهورية، والواجبات، والتقدم، والصالح العام، والكوني، والعدالة، والدولة.. إلخ.”

خطأ وقتنا الحالي يكمن في الاعتقاد أنه بإمكاننا خلق مجتمع ما من خلال التواصلات أو ثقافة ما بتجهيزات ثقافية

ويواصل “إنها الأعمدة المجردة للمحسوسات المزيفة التي تحيط بنا والتي لن تظهر، بالمقابل، على أي شاشة. كلما فقدت حوامل الإرسال طابعها المادي قل حظ الروحانيات في الوجود في الحياة الاجتماعية. هل ستكون اللاماديات الوحيدة المباحة لنا ذات طابع تقني؟ إن شخصيتنا المعنوية بكاملها في حالة أزمة. ‘فرنسا، يا فرنساي، إني أراك، فأنت تملئين الهواء كما الفتاة التي أعشقها..’ إنه مثال للبداهة المحسوسة سابقا، وللبلاغة الأدبية اليوم. بإمكاني طبعا أن أرى على صورة التقطها القمر الاصطناعي قطعة أرض يابسة على الجانب الأيسر من آسيا تسمى اصطلاحا فرنسا. لكني لن أستطيع أبدا رؤية ألف عام من التاريخ التي تشكل من خلالها تلك البقعة الغمراء الخضراء ذات الأرضية السوداء هذا البلد المسمى فرنسا. فتلك خصوصية غير مادية وحاسمة.”

ويوضح أنه حين يغدو كل شيء مرئيا، لا شيء يغدو ذا قيمة. فتجاهل الاختلافات يتقوى مع اختزال الصالح في المرئي. والمظهر، باعتباره مثالا، يحمل في طياته جرثومة فتاكة تتمثل في التشابه. كل المثل المتميزة تحظى بعيانية اجتماعية قوية. وما ينتج عن ذلك هو أن لغة الأغنى تصبح لغة الناس كلهم، وقانون الأقوى القاعدة المثلى. إن عصر الشاشة حين يغدو مسيطرا أينما كنا ستكون فضيلته الفساد، ومنطلقه الامتثالية، وأفقه عدمية مكتملة. لذا، فإن غريزة البقاء لدى الجنس البشري، مثلها مثل الرغبة البسيطة في تقصي اللذة لدى الفرد أو الأمم، سوف تضطر إن عاجلا أو آجلا إلى الحد من الامتيازات التي تحظى بها الصورة. ولكي يتم إيقاف الاختناق واليأس، سوف يتم إيلاء الأهمية للفضاءات الباطنية اللامرئية، وذلك عبر الشعر والمخاطرة، والقراءة والكتابة والافتراض أو الحلم.

الرؤية الجديدة

تقوم التصاوير الرقمية الجديدة بإنتاج معرفة وسلطة لا حد لإغرائها. فبعد المسبار والميكروسكوب والتصوير بالأشعة، جاءت المعالجات المعلوماتية لتوسع بشكل هائل من تحكمنا في المسافات وفي الأعضاء وأمراضها، ومن أبنيتنا عبر التصاميم والرسوم، ومن فرضياتنا الفكرية نفسها، وذلك بتمكيننا من الترجمة البصرية للنماذج النظرية المجردة. فأجهزة الرؤية الجديدة، تمكننا، عبر مضاعفة معلوماتنا، من مضاعفة قدرتنا على التدخل في محيطنا ومساحة تواصلنا مع الكون. ولأننا غدونا من الآن فصاعدا مجهزين برؤية متكاملة، فقد غدا بإمكاننا اكتشاف ما يتجاوز مدانا من دون أن نرتاده، وبرمجة المستقبل قبل الوصول إليه. يصل المكروسكوب الآن إلى 10000/1 من المليمتر، كما أن المسابر الكبرى قد ربحت الكثير من العوامل عبر أقمار الرصد الاصطناعية.

ويضيف “في هذا السابق جاءت الأشعة السينية، والأشعة ما تحت الحمراء، وأشعة غاما لتدفعنا إلى تجاوز المسافات الأثيرية للمرئي. أما المبصرات الإلكترونية والكاميرات الحرارية فقد مكنت سائق الدبابة وربان الطائرة ومستعمل مدافع البازوكا من الرؤية ليلا، فيما يظلون هم في الخفاء. كما مكنت الأشعة بالصدى وبالأصوات القصوى من النظر إلى الجمجمة أو إلى حوض بشري في أبعاده الثلاثة. إن الرؤية تعوض السمع واللمس في التشخيص الطبي. وتمكن التصاوير المعتمدة على الرجع المغناطيسي من اختراق الأنسجة والخلايا والأعصاب. كما أن الأشعة الانعكاسية ما تحت الحمراء تخترق، بواسطة كاميرا فيديكون، المواد الأصلب.”

التصاوير الرقمية الجديدة تقوم بإنتاج معرفة وسلطة لا حد لإغرائها فوسعت بشكل هائل تحكمنا في المسافات

ويتابع “تستطيع الصورة النوترونية تصوير الأشياء والإمساك بها عبر المواد المعدنية، كما تمكن الصورة الرقمية من التحكم الآلي في الروبوتات. وثمة الصورة المكبرة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية من دائرة علوها 800 كيلومتر، وهي صورة ذات دقة عالية وتسبر، عن بعد وببعد ثلاثي، وترصد فيضانات الأنهار وتقدم الرمال أو المجلدات والهيكل الجيولوجي للأرض والترسبات البحرية في الأنهار الكبرى، وهي صور تتم معالجتها بالألوان الكلية أو بالشبحيات المتعددة.”

ويواصل ريجيس دوبري “إن العالم شانجو يؤكد لنا أنه لم يعد أبدا ضربا من الطوباوية ‘تصور قدرة الكاميرات ذات البوزيترون على إظهار صورة الأشياء الذهنية على الشاشة في يوم من الأيام’. وقد كانت المهمة الرسمية التي قام بها ميشيل سير، المتمثلة في إعادة بناء المجتمع التربوي عبر التعليم عن بعد، في أصل صياغة الوسائل المعلوماتية الكفيلة بجعل توزيع المعارف داخل مجموعة بشرية ما مرئيا؛ إنه دماغ المجموعة على شاشة منيتيل. لكن، هل هذه التطورات التقنية بدون مقابل؟ “ليس ثمة شيء بالمجان.” فثمن هذا الفائض من الفاعلية الموجهة نحو الخارج يكمن في خلق عاهة رمزية في الداخل. منذ عشرات السنين، تم دفع ثمن التوسع في الفضاءات القابلة للملاحظة والمراقبة بالاقتطاع من أراضي اليوتوبيا.”