ثروة تونس "الحقيقية" عرضة للاستنزاف

اسأل أي تونسي عن أهم ثروة تمتلكها تونس، ستسمع أجوبة مختلفة ليس من بينها الجواب الصحيح.

يقول البعض إن ثروة تونس هي الزراعة، خاصة الزيتون والنخيل. وآخرون يقولون إنّ المناخ والشواطئ والموقع الجغرافي هي ثروة تونس الحقيقية. وهناك من يقول إنها الفوسفات. ولكن لن تسمع من يقول إن ثروة تونس الحقيقية هي كفاءاتها العلمية، وإن هذه الثروة مع الأسف معرضة للنهب والاستنزاف.

يمكن القول دون أن نخشى الوقوع بالمبالغة إن دول الاتحاد الأوروبي لا تكتفي باستيراد أفضل ما تنتجه تونس من أصناف زيت الزيتون العضوي ومن التمور والخضار والفاكهة، بل هي تستنزف صفوة كفاءاتها العلمية.

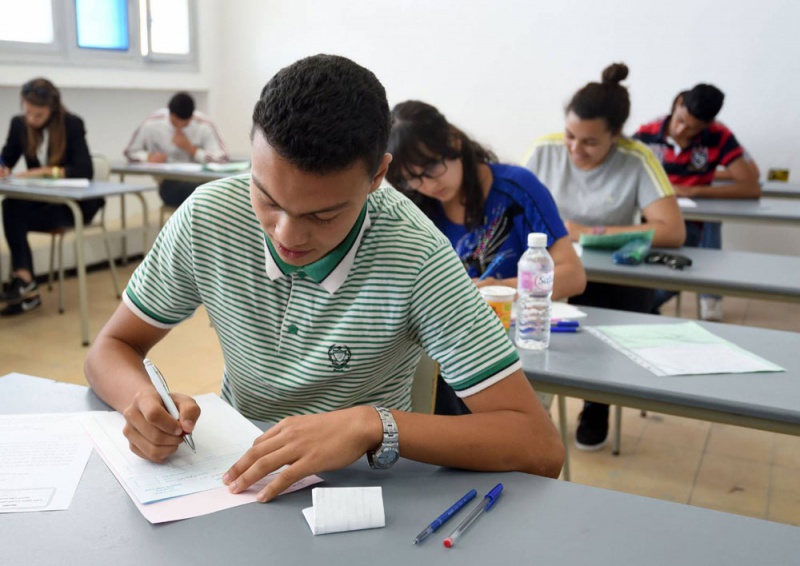

على بعد خطوات من محل إقامتي في مدينة تونس العاصمة، يجتمع مساء كل يوم حشد من الفتيان والفتيات يتجاذبون أطراف حديث تصل شذرات منه إلى مسامعي، أفهم من خلاله أنهم يتابعون دراستهم في معهد لتعلم اللغة الألمانية، ويتطلعون إلى الهجرة إلى ألمانيا للعمل هناك. ليس بينهم من لم يكمل دراسته الجامعية أو اجتاز دبلوما مهنيا بامتياز.

وغالبا ما يكون تعلم اللغة شرطا مسبقا للحصول على الفيزا لألمانيا من أجل العمل، وهو ما يتطلب جهد عام كامل.

بانتشار البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين في تونس، والتي بلغت وفق المعهد الوطني للإحصاء 23.7 في المئة في الثلاثي الثاني من عام 2023، يبدو الأمر صفقة مربحة للطرفين.

ألمانيا ستوفر مبلغا كبيرا عن كل فرصة عمل في القطاع الصحي يشغلها عامل مهاجر. أما تونس التي تنفق خمس ميزانية الدولة على التعليم، فهي الخاسر من هذه الصفقة

مؤكد أن الصفقة رابحة بالنسبة إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من تهرم المجتمع ونقص في اليد العاملة، أما بالنسبة إلى الدول المصدرة لليد العاملة ومن ضمنها تونس، فإن الجواب يحتمل وجهين.

حاجة القارة الأوروبية العجوز إلى اليد العاملة مسألة واضحة لا تحتمل جدلا، ولكن حاجتها هذه لا تعني بأي شكل من الأشكال أنها ستفتح حدودها لكل من هب ودب، بل ستختار ما تستورده بدقة وعناية، تماما كما تختار أفضل أصناف الزيوت البكر.

لنضيق رقعة الحديث تلافيا للتشتت، ألمانيا وحسب أرقام رسمية، تزايد فيها الطلب على القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية والتمريض منذ عام 2015 بحوالي 50 في المئة. وهي في حاجة الآن إلى 35 ألف عامل لرعاية المرضى وكبار السن فقط. والوضع مشابه في حالة القابلات، فقد تضاعف عدد الوظائف الشاغرة في هذا المجال منذ عام 2017.

وبحلول عام 2030 سيتفاقم النقص في الأيدي العاملة بقطاع الصحة في ألمانيا ليصل إلى مليون شخص، بينهم 165 ألف طبيب، وسيكون هناك نقص في القوى العاملة بالخدمات الصحية من غير الأطباء بمقدار 800 ألف شخص. وليس من المتوقع أن يتحسن الوضع، بسبب التغير الديموغرافي، وتزايد عدد من هم في حاجة إلى الرعاية باستمرار.

وما ينطبق على ألمانيا ينطبق على دول أوروبية أخرى. فما العمل إذا؟

تتطلع ألمانيا ومعها دول الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الجنوبية المقابلة للمتوسط، وهي في الوقت الذي تكافح فيه لوقف الهجرة غير الشرعية، تعمل جاهدة على استقطاب عمال وكفاءات علمية حسب الطلب ووفق معاييرها، والأدهى من ذلك تريدها مجانا.

إذا عرفنا أن ما تنفقه ألمانيا على التلميذ في المرحلة الابتدائية والتعليم العام يبلغ 8000 يورو سنويا، وضاعفنا ذلك برقم 13 هي سنين الدراسة ثم أضفنا إلى الرقم كلفة التعليم الجامعي، وحسبنا ما تنفقه الدولة على كل طفل من منح ونضيف إلى ذلك ما ينفقه أهله، سنحصل على رقم خرافي بمقياس دولنا يقارب حتما نصف مليون يورو.

هذا ما توفره حكومة برلين بجذبها عنصرا كفئا واحدا من تونس.

هذه الأرقام ليست دقيقة، ولكن إن كان هناك خطأ، فالرقم أقل وليس أكثر مما ينفق مثلا على إعداد الطبيب، من ولادته إلى تخرجه.

ما نريد قوله هو أن ألمانيا ستوفر مبلغا كبيرا عن كل فرصة عمل في القطاع الصحي يشغلها عامل مهاجر. أما تونس التي تنفق خمس ميزانية الدولة على التعليم، فهي الخاسر من هذه الصفقة.

هناك من سيرفض هذا الاستنتاج، ويقدم لرفضه سببين. الأول، أن تونس لا تستطيع أن توفر فرص عمل لـ180 ألف خريج جامعي سنويا، خاصة مع نسبة نمو ضعيفة بلغت 2.3 عام 2022، ويتوقع أن تكون بحدود 2.2 عام 2023.

لا مانع أن تكون هناك هجرة، أو اتفاقيات عمل، ولكن المشكلة هنا في عملية "الفرز" كما يطلق عليها في تونس، والاختيار حسب الطلب.

والسبب الثاني، أن تونس ستكون مستفيدة في النهاية من هجرة نخبها المتعلمة للعمل خارج البلاد، من التحويلات المالية التي تشكل مصدرا مهما للعملة الصعبة، وتساهم في تحسين ميزان المدفوعات والميزانية العامة.

ما قيل عن أزمة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد صحيح، وما قيل عن التحويلات المالية وأهميتها بالنسبة إلى ميزان المدفوعات صحيح هو الآخر. ولكن، هذا لا يعني أن يصبح تصدير العمالة إلى أوروبا هو الحل، إلا بمقدار ما يكون مقبولا أن يتخلى الآباء عن أبنائهم وعرضهم للتبني لحل ضائقة وعثرة مالية تواجهها الأسرة.

لا مانع أن تكون هناك هجرة، أو اتفاقيات عمل، ولكن المشكلة هنا في عملية “الفرز” كما يطلق عليها في تونس، والاختيار حسب الطلب.

عندما هاجر الإنجليز والألمان والإيطاليون إلى أميركا، لم تكن النخبة المتعلمة هي من هاجر، بل المغامرون والأفاقون واللصوص. على الأقل كان بين المهاجرين من هو صالح ومن هو طالح.

على عكس الهجرة باتجاه الأميركيتين، وعلى عكس الهجرات باتجاه دول أوروبا الغربية التي بحثت عن عمالة تعيد بناء مدنها التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، تختار أوروبا اليوم الصنف الأفضل من المهاجرين، وترفض استقبال الأصناف التي لا تلبي شروطها، وأفضل سوق تتجه إليه للحصول على عمالة جاهزة متعلمة هي تونس، التي عكفت على مدى سبعين عاما تقريبا، ومنذ أن انتزعت استقلالها عن فرنسا، على بناء اقتصادها، وبذلت عناية خاصة بالتعليم بمختلف مراحله الدراسية، ولم يقل اهتمام الأسر، التي تنفق كما يقال “دم قلبها”، عن اهتمام الحكومات التونسية المتعاقبة بتعليم أطفالها، ليصبح الإنسان أبرز ثرواتها.

إنها عملية نهب للكفاءات أشبه بالابتزاز، واستغلال ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد لاستنزافها من أهم ثروة تمتلكها.. الإنسان.

رغم ذلك، لا يوجد عاقل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ينصح بمنع توجه خريجي الجامعات للعمل في دول الاتحاد الأوروبي أو في دول أخرى، ولكن يمكن وضع شروط تسمح باسترداد جزء مما أنفقته تونس على إعداد هذه الكوادر العلمية والمهنية التي طالما شهد العالم بتميزها وتفوقها.