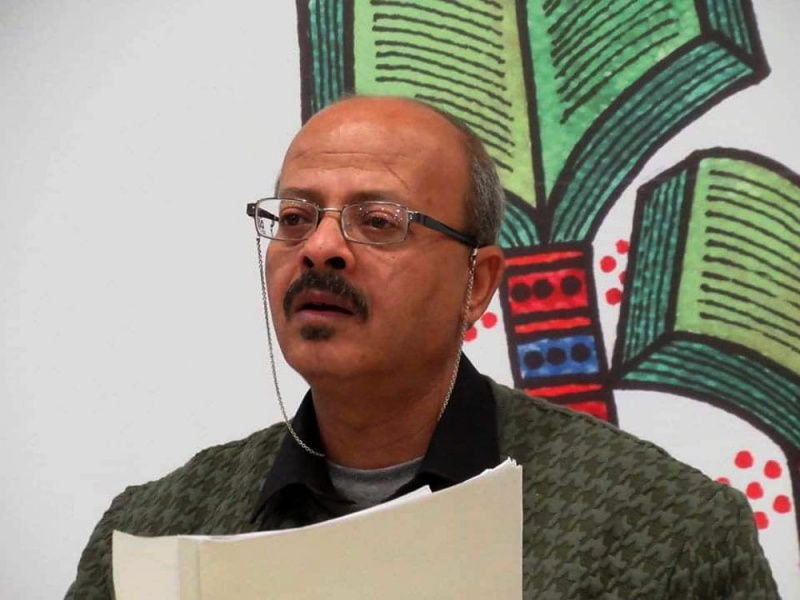

الأديب المصري أشرف البولاقي: الحديث عن ثراء الحركة الثقافية في الجنوب كلام إنشائي

لم يعد الأدباء المصريون المقيمون بعيدا عن القاهرة بكل زخمها الثقافي الفني بعيدين عن صخب العاصمة، إذ ألغت وسائل التواصل الحديثة المسافات، ولكنهم مازالوا رغم ذلك يواجهون قلة تسليط الضوء إعلاميا على تجاربهم. “العرب” التقت الأديب المصري أشرف البولاقي في حديث عن إقامته بالجنوب وواقع الثقافة وتجربته الأدبية.

تحفل تجربة الأديب المصري أشرف البولاقي بتنوع وثراء عوالمها عبر عدة أجناس أدبية وفكرية، فهو شاعر وقاص وروائي وناقد أدبي وباحث، تنفتح فضاءات تجلياته على عمق في الرؤية والأسلوب والمعالجة، الأمر الذي يضيء جانبا مهمّا من جوانب التكوين المعرفي الذي ترتكز عليه هذه التجربة التي ولدت ونشأت وتحققت في محافظة قنا جنوب مصر حيث التاريخ والحضارة والتراث المصري يحيط بها.

بعيدا عن زحام القاهرة وضجيجها، قطعت تجربة البولاقي العديد من المراحل، ففي الشعر والقصة والرواية ـ مثلا ـ انعكس نضوجه الثقافي والفكري والوجداني والسياسي على قدرته مبدعا له لغته وأسلوبه وعالمه الخاص، وفي مجالات البحث والفكر طرح العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام انطلاقا من تأثيراتها على واقعه المعاش.

من بين أعماله الشعرية “يقطر من خناجرهم جميعا”، “عاريا في انتظار المجاز”، “جيلان من كازبلانكا”، “والتين والزيتونة الكبرى وهند”، ومن مجموعاته القصصية ورواياته “خدش حياء” و”عن الذي لا يموت”، و”في غرفة الشيخ”، ومن دراساته النقدية “تجليات استلهام التراث”، “عذابات الأنثى: أسئلة الذات وتناقضات الواقع”، “أشكال وتجليات العدودة في صعيد مصر”، ومن دراساته الفكرية “مصر وأنا وثورة الفيسبوك” (سلسلة مدونات عصرية)، “أحاديث في الدين والجنس والأدب والسياسة”، “العلمانية وهموم المجتمع المدني” وغيرها.. وفي هذا الحوار نتعرف على جوانب من تجربة البولاقي وما يعتمل فيها من رؤى وأفكار.

الكتابة والتراث

الانتقال من الشعر إلى القصة القصيرة والرواية ليس حدثا ضخما أو انتقالة كبرى إنه فقط شغف بكتابة مغايرة

يؤكد البولاقي “كنت محظوظا أنني نشأت محبا للقراءة، في مناخ ريفي قروي لا يمنح القراءة ولا الكتابة أيّ قيمة إلا قيمة التعلم التقليدي، كان حب القراءة في هذه السن المبكرة أمرا لافتا للجميع، أهلا وجيرانا ومعلمين وأقرانا، كنا ثلاثة نفر نقرأ كل شيء، لكننا نهتم بالقصص والروايات أكثر… إلى أن تناهى إلى أذُني اسم طه حسين في المرحلة الإعدادية فكان أكبر نقلة في حياتي، لتتجه قراءاتي إلى التاريخ الأدبي والنقد لأتعرف على الجاحظ، وأبي العلاء المعري، وأبي نواس، وبشار، والمتنبي”.

ويضيف “تمر سنوات لألتحق بالجامعة، كلية دار العلوم، لتحدث الصدمة الكبرى بين ما بدأ يتشكل في وعيي وأفكاري، وبين أفكار أساتذتي في الكلية، لينتهي الأمر باستنفاد مرات الرسوب والفصل من الكلية! لتبدأ بعدها مرحلة التفرغ للقراءة والكتابة، ولتشغلني فترة من الوقت مشروعاتُ النهضة الثقافية العربية من خلال كتابات أدونيس، وصادق جلال العظم، ومحمد عابد الجابري، ومحمد أركون، ونصر حامد أبوزيد، ومحمد شحرور وغيرهم، وليزداد إيماني بمرور الوقت إلى حاجة ثقافتنا ومجتمعنا إلى مثقفين أكثر من حاجتها إلى مبدعين، أو على الأقل حاجتها إلى مبدعين مثقفين، وليس مبدعين لا يجيدون إلا كتابة نصوصهم فقط، تلك التي يستعذبون أن يقال عنها إنها تتنزل عليهم وحيا وإلهاما، أو هي مرسلة إليهم من وادي عبقر”.

يقول البولاقي “سأكون كذابا كبيرا لو قلت إن التعاطي مع كل فنون الشعر والقصة القصيرة والرواية وممارسة النقد والبحث في مجالات الفكر الديني والأدب الشعبي، والأدب الساخر، واليوميات، كان سهلا أو هينا، كاد إلقائي لأول قصيدة شعر أن يكون سببا في انتحاري، قصتي الأولى أثارت من الضحك والسخرية ما أثارت، كما أن تعليقي النقدي الأول كان سبّا”.

ويضيف “نشأت محافظا تقليديا ولم ألبث أن تمرّدت على كل الثوابت والمسلمات التي لا تتفق مع المنطق والعقل. كانت القراءة في كل ذلك أداتي الأولى، ثم جاءت الكتابة لتكون هي الشغف الأول والأخير، لا شيء قبلها ولا شيء بعدها، الكتابة غير المؤطرة، والتي تكتشف بمرور الوقت أنها وسط كل ما يعانيه الإنسان العربي تحديدا من مآزق وجودية وفلسفية أنها ملاذه الوحيد، لتكن شعرا، أو سردا، أو نقدا، ليكون النص الواحد قابلا لأن يحمل الشعر والسرد والنقد، أنا ابن الثقافة المعاصرة، لستُ ابن القبيلة، ولا يمكنني الآن أن أدافع عن خيام أبي ومرابع حبيبتي باعتباري شاعرا فقط، أو خطيبا ناثرا فقط، أنا كاتب فقط.. أترك تصنيفي للقارئ أو للتاريخ”.

الشعر كان يوما ما قادرا وحده على أن يقدم رؤية للعالم لكن العالم الآن تغير وأصبح أكثر تعقيدا

وحول ما قطعته تجربته الشعرية من مراحل عدة عبر ثمانية دواوين شعرية يتساءل البولاقي “متى كان ممكنا للشاعر أن يتحدث عن تطور تجربته؟”. مضيفا “بالتأكيد يراها تطورت، بينما الآخر القارئ أو الناقد أو الحكم يراها لم تتقدم خطوة للأمام. أتمنى أن يكون في الأمر تطوّر ما، كل ما أدركه أنني خضت ـ وما أزال ـ جهادا عنيفا في محاولة عدم الاستسلام لنسق شعري واحد، وليس مَردّ ذلك الرغبة فقط في التغيير أو الاختلاف، لكن مردّه الرغبة في الانعتاق من أيّ شكل ومن أي أسر”.

ويتابع “بدأتُ بكتابة قصيدة الخليل، وكنت من عشاقها، وشيئا فشيئا انتقلت إلى قصيدة التفعيلة، إلى أن صرت من كتاب قصيدة النثر، ومع هذه الانتقالات كان الفكر يختلف لينتقل معي، وكانت الرؤية تتسع أكثر لعوالم وآفاق وفضاءات جديدة، ربما كان بحثي في كل ذلك عن جماليات الكتابة الفنية واردا، لكن البحث عن الرؤى والأفكار وطرحها داخل أنساق جمالية كان همّا مؤرقا، ومثلما لا تغريني امرأة جميلة فقط، لا تغريني قصيدة جميلة فقط، لا بد وأن يكون مع الجمال شيء آخر. صاحبني الإيقاع زمنا طويلا، خضت معه معارك وغزوات، دافعت عنه بكل مرتخص وغال، استيقظت ذات يوم فإذا الحياة نفسها فقدت إيقاعها، اكتشفت أنه كان رتيبا وبطيئا ومملا، أحدثك عما يمكن أن يجوز لشاعر أن يتحدث عنه في تجربته، لكن غير ذلك ليس مهمتي؛ إن لمفهوم ‘تطور القصيدة‘ تفاصيل وخبايا يدركها غيري أكثر مما أدركها أنا المستسلم لغواية الكتابة وشهوتها”.

ويؤكد أن الانتقال من الشعر إلى القصة القصيرة والرواية ليس حدثا ضخما أو انتقالة كبرى، إنه فقط الشغف بالكتابة المغايرة، إنها كما يقول “الرغبة الدائمة والمستمرة في التمرد على السائد والمألوف عندي أو في محيطي، الحنين إلى اكتشاف اللذة الأخرى، أكثر من ثلاثين عاما في كتابة الشعر. ما الذي سيحدث إذا كتبت القصة أو الرواية؟ لا يوجد دافع أكبر من تحول العالم من حولنا إلى إيقاع آخر مختلف، إيقاع يحتل فيه السرد مساحات جديدة، ويكتشف أيضا عوالم وفضاءات جديدة، وإذا لم يكن ذلك دافعا فماذا يكون الدافع؟”.

ويتابع “بالطبع واجهتُ صعوبات جمة، في البداية ظننت أن غرامي بقراءة القصص والروايات كاف تماما لأنسج على منوال ما كنت أقرأ، لكن اتضح لي أن الأمر جد مختلف، ويمكنني القول إن البدايات كانت مضحكة وتدعو إلى السخرية، لكن شيئا فشيئا بدأت أتحسّس حرفي إلى أن اكتشفت اللذة الأخرى، لست متعصبا ولا متعاليا لأزعم أن الشعر أول العالم وآخره”.

ويشير البولاقي إلى أن التراث ليس مجرد كلمات يتم استدعاؤها من الثقافة الشعبية، أو من الثقافة العربية القديمة، مع توظيفها داخل سياق مّا؛ للزعم أن لها أثرا داخل النص – أي نص – والذين يبحثون عن تأثير التراث في التجارب الإبداعية يبحثون عنه في استلهامه، وفي إعادة إنتاجه مرة أخرى، وأحيانا في إحالات المفردات. لكن مثل هذا التأثير شكلي، كما أنه يمكن أن يكون مزيفا، بمعنى أن تأثيره ليس حقيقيا، لكن التأثير الحقيقي للتراث يكون في الملكة، يكون في الوعي، يكون في انفتاح المبدع وقبوله للآخر الإنسان/الثقافة، يكون في قدرته على فهم هذا التراث وإعادة إنتاجه إنتاجا علميا، وليس مجرد ترديده أو تضمينه داخل نصه الإبداعي الشعري أو السردي.

ويتابع “من ثم فإن أثر التراث على أيّ تجربة إبداعية، لا يمكن القبض عليه من خلال صورة شعرية تتحدث عن الماضي، أو من خلال كلمة منسوبة للجدة، أو مثل شعبي، أو جزء من حدودة، لكن ذلك يتم من خلال آليات التحليل والبحث عن العلاقات بين الجمل والمفردات والإحالات في الشعر، أو من خلال رسم الشخصيات والدخول إلى عوالمها النفسية في السرد. ولا أظنه لطيفا أن أتحدث حديثا مباشرا عن تأثير التراث في تجربتي، ربما كان ذلك مهمة النقاد، كل ما أستطيع قوله إنني ابن هذا التراث، وإنني أفدت منه إفادة كبيرة، كما أنه شكل ثقافتي في مرحلة النشأة والتكوين، لكن بمرور الوقت التفتّ إليه التفاتة الناقد المتفاعل، لا التفاتة الناقل المهلل أو المكبر”.

الثقافة والجنوب

يرى البولاقي أن الاهتمام بقضايا الفكر الديني والأدب الشعبي والأدب الساخر، على اختلاف توجهاتها، تعمل على توسيع دائرة الجمالي في النص الإبداعي، كما أن الاستغراق في هذه القضايا يمنح المبدع تحديات أكبر من تلك التي يواجهها غير المنشغل بها؛ حيث يتجاور الفكري والجمالي معا ليشكلا بعدا إضافيا في النص، لاسيما وأننا أمام قارئ معاصر لم يعد منشغلا هو الآخر بالسجع والكناية في الشعر، ولا بالبداية والحبكة والنهاية في العمل السردي، لكنه منشغل أكثر برؤية العالم في النص الإبداعي وتشكيلاته المتنوعة، وليس بتشكيله الجمالي فقط.

ويضيف “لقد كان الشعر يوما ما قادرا وحده على أن يقدم رؤية للعالم، والسرد كان كذلك، لكن العالم الآن تغير، أصبح أكثر تعقيدا، ربما هو مأزوم أكثر عن ذي قبل، العالم يبحث عن هوية جديدة، لن يجدها في الشعر وحده، ولا في السرد وحده، سيجدها فيهما إذا استطاع أن يجد تفسيرا لمشكلاته وأزماته، تلك التي تمثلها قضايا الفكر الديني واتجاهات الأدب الشعبي، وغير ذلك من القضايا والاهتمامات. أظن أن انشغالي بمثل تلك القضايا والاهتمامات منحني في تصوري الخاص بصرا وبصيرة لفهم الكثير من المتناقضات الإبداعية، وقدرة على البحث عن جماليات غير تقليدية”.

وحول إقامته في جنوب مصر بعيدا عن صخب العاصمة وضوضائها وتأثير ذلك في ثراء مجالات الكتابة لديه وتعددها، يتابع البولاقي “أتصور أنه لا يمكن الزعم الآن أن في الجنوب سكونا وهدوءا قياسا بصخب العاصمة وضوضائها، فالصخب والضوضاء سمة عصرية الآن في كل مكان، إن مدنا نعيش فيها كقنا والأقصر ربما كانت أشد زحاما من مدن الشمال الآن، لكن على الجانب الآخر أجيبك بنعم، مثلما كانت الخسارات كبيرة بالإقامة في جنوب مصر، على مستوى الخدمات الإعلامية والفرص المتاحة والاحتكاك والتواصل الثقافي الأكثر اتساعا، كانت المكاسب كبيرة أيضا؛ فالجنوب فيه روح التراث ورائحة الحضارة، وهما أهم منهلين عند أيّ مبدع”.

ويبين الكاتب أن الجنوب في مصر يعني الصعيد، والصعيد يعني علاقات ملتبسة، وإشكاليات واشتباكات مجتمعية وثقافية ذات أبعاد واتجاهات متعددة المستويات، وهو ما يمنح المبدع مساحات رصد مختلفة ومغايرة عن المساحات الضيقة المتاحة لغير الجنوبيين، وليس أقدر من هذه الإشكاليات والاشتباكات على فتح نوافذ إبداعية أمام الكاتب.

ويضيف “الكثيرون يمكن أن يحدثوك عمّا تتمتع به الحركة الثقافية في الجنوب من تعدد وغنى وثراء، وهو كلام إنشائي. والذين يحدثونك عن أن وراء كل شجرة مبدعا، وخلف كل نخلة شاعرا يزيفون الحقائق. فالحركة الثقافية في الجنوب لا تختلف كثيرا عن الحركة الثقافية المصرية، هي جزء منها، تتميز بما تتميز به، وتعاني مما تعاني منه الحركة الثقافية المصرية، بل ربما كان الزيف في الجنوب أكبر منه في أيّ مكان آخر؛ بسبب قلة الاحتكاك والتواصل مع الآخر المختلف، وبسبب ندرة المنتج الثقافي المرتبط بالمؤسسات والإعلام كالسينما والمسرح والفنون التشكيلية ومعاهد النقد والفنون، غياب هذه الآليات أثر بالسلب على حيوية الإبداع في الجنوب، لكنك رغم ذلك عندما يكون هناك مبدع حقيقي فإنه يكون حقيقيا ومختلفا، عندما يكون هناك مثقف في الجنوب فإنه قادر على صنع ثورة بمفرده. الذين يمارسون الكتابة في الجنوب آلاف، ربما كانوا ملايين، لكن الذين لهم منجز أو تأثير ويمكن أن تشير إليهم بضع مئات”.