عمارة الكنائس والكاتدرائيات الأوروبية قوطية - إسلامية: سرقة أم استلهام

تخفي الصراعات اليوم صراعات أعمق تتمثل في الحروب الثقافية التي تخاض أغلبها عبر طمس الحقائق أو التغافل عنها، لكن الباحثين الجادين والمحايدين لا تهمهم سوى الحقيقة. وهكذا كانت البريطانية ديانا دارك التي تناولت بالبحث الأصول الإسلامية لأشهر كنائس أوروبا، تلك التي أخفاها الغربيون إما عن جهل أو بتعمد.

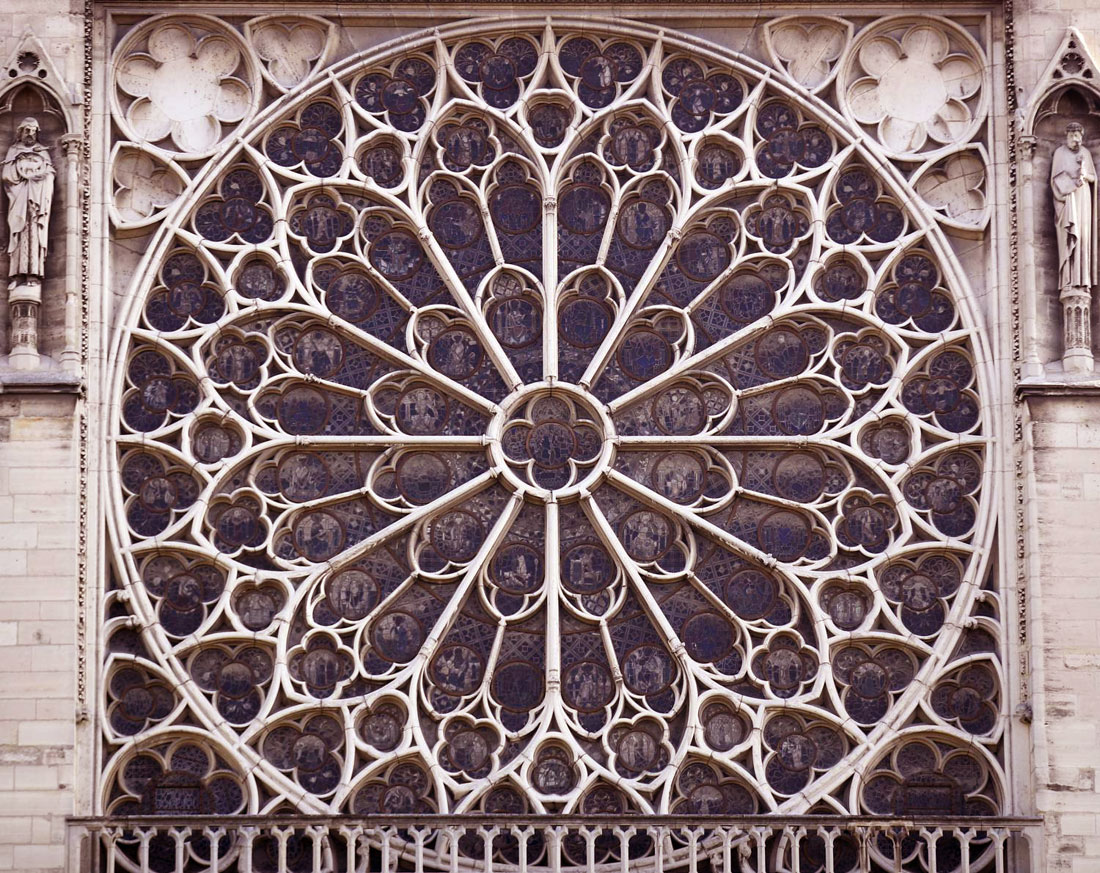

ارتبطت العمارة الكنسية في كل أنحاء أوروبا بشكل وثيق بالنمط القوطي المحبوب جدا والمكتنز، هذا النمط المتشابك والمترابط ارتباطا وثيقا بالكاثوليكية، مستوحى في حقيقة الأمر من العمارة الإسلامية، الأمر الذي يعني أن المسلمين كانوا هم مصدر الإلهام لما تعتبره المسيحية صيغتها المعمارية الخاصة.

كتاب “السرقة من المسلمين (الساراسن) كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا” للباحثة البريطانية ديانا دارك والذي بعث من رماد حريق كاتدرائية نوتردام باريس في 15 أبريل 2020، يقوم بمهمة استكشاف الأمر وإلقاء الضوء عليه عبر التاريخ الممتد من دولة الخلافة الأولى الأموية وحتى الإمبراطورية العثمانية، حيث تتساءل الباحثة: ماذا لو كان ذلك البناء، وذلك الأسلوب القوطي المعقد الدقيق الذي يحمل ارتباطا وثيقا بالكاثوليكية الأوروبية، هو في الحقيقة من العمارة القوطية والإسلامية التي جلبت إلى أوروبا قبل قرون عديدة؟

الإسلام وكنائس أوروبا

المسلمون قدموا الإلهام لما تعتبره المسيحية الأوروبية أسلوبها المعماري الفريد وتلك حقيقة يغفل عنها الكثيرون

تؤكد ديانا دارك أن هدف كتابها ليس تشويه سمعة العمارة الأوروبية وإنجازاتها البراقة الكثيرة ولكن تبيان أنه لا أحد يستطيع ادعاء ملكية العمارة، مثلما لا أحد يستطيع ادعاء ملكية العلم.

أهدت دارك كتابها الذي ترجمه الأكاديمي عامر شيخوني وراجعه الأكاديمي عماد الفرجي وصدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، إلى كاتدرائية نوتردام، حيث كان حدث حريقها بمثابة إدراك من جانبها لمدى القصور الموجود في معرفة وفهم خلفية التاريخ المعماري لهذه الكاتدرائية، واعترافا بعبقرية المعماريين والبنائين وراء إنشاء نوتردام في العصور الوسطى، الذين أنتج عملهم الصعب والمخلص على مدى قرنين من الزمان هيكلا عضويا مذهلا عاش وتنفس تاريخ فرنسا وثورتها، وتتويج نابليون الأول، وجنازات الكثير من الرؤساء. أصبحت ساكنا أبديا في هذه المدينة، وجوهرة روحية وحضورا مريحا، وربما اعتبر خلودها أمرا بديهيا.

وأوضحت دارك أن الإجابة على تساؤل علاقة العمارة القوطية أو الإسلامية بالعمارة الأوروبية جاء في اليوم التالي للحريق عبر تغريدة قالت فيها “تصميم نوتردام المعماري، مثل جميع كاتدرائيات أوروبا، قد استلهم من كنيسة الخامس قلب لوزة السورية عندما جلب الصليبيون أسلوب البرجين المتماثلين على طرفي النافذة الوردية إلى أوروبا في القرن الـ12. وما زالت تلك الكنيسة قائمة في محافظة إدلب”. جاء رد الفعل خلال دقائق، وكان صاعقا عندما لاحظت أن التغريدة قد أصابت منطقة حساسة، لذلك قررت تقديم شرح أكثر تفصيلا في مدونة على موقعها على الإنترنت، تحت عنوان “تراث نوتردام أقل أوروبية مما يظن الناس”.

وقالت “أتساءل في غمرة مناخ الإسلاموفوبيا، هل نحن مستعدون للاعتراف بأن أسلوبا ترسخ عميقا في هويتنا المسيحية الأوروبية يدين بأصوله إلى العمارة الإسلامية؟ زرت معرض ‘استلهم من الشرق‘ الذي أقامه المتحف البريطاني في أكتوبر 2019 دون أن أتوقع رؤية أي شيء يتعلق بكتابي هذا، لأن العرض كان مركزا على الأشياء المحمولة، مثل رسومات المستشرقين والسيراميك والزجاج والمجوهرات والثياب. إلا أن معروضة واحدة لفتت انتباهي، وكانت خريطة القدس المؤثرة من القرن الـ15 التي أعيد طبعها بشكل واسع، والتي تظهر جميع مواقع الحج المسيحية وقد وضعت أسماؤها اللاتينية بدقة”.

حريق كنيسة نوتردام كشف للباحثة مدى القصور الموجود في معرفة وفهم خلفية التاريخ المعماري لهذه الكاتدرائية

وتضيف “كانت نسخة مسيحية من القدس، وقد طمست فيها حرفيا كل بينة تدل على الحكم المملوكي الإسلامي المعاصر لها في ذلك الوقت، أو هكذا ظن صانع الخريطة. ضحكت بصوت عال لأن البناء المركزي في الخريطة الذي سيطر على المشهد كان تصويرا مكبرا لقبة الصخرة موصوفة بشكل خاطئ على أنها هيكل سليمان المذكور في الكتاب المقدس وقد خلد كاهن كاتدرائية ماينز برنهارد في سجل حجه عام 1483 عن غير قصد خطأ الصليبيين في القرن الـ12 الذين لم يدركوا أن الهيكل كان معلما إسلاميا بني في عام 691 في زمن أحد حكام أول إمبراطورية إسلامية. ونتيجة لذلك ريثما تم إدراك الخطأ أخيرا في القرن الـ18 كانت الكثير من الكنائس والكاتدرائيات الأوروبية قد أنشئت على نمط بناء إسلامي”.

يسَتند عنوان هذا الكتاب “السرقة من الساراسن” وفقا لدارك إلى تأكيد المعماري رن، ولكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الشرح والتوضيح، فقد تم اختياره بعناية، ويمكن فهمه بطرق عديدة. لقد سقطت كلمة “ساراسن” من الاستعمال اللغوي اليومي هذه الأيام، ولكنها في زمن المعماري كريستوفر رن، كانت تستخدم كاصطلاح تحقيري لوصف المسلمين العرب الذين حاربهم الصليبيون مئتي سنة بدءًا من 1095 وما بعدها في “حربهم المقدسة” لاسترجاع القدس.

وقدم الدارسون تفسيرات عديدة، ولكن أكثرها انتشارًا في علم أصول الكلمات هو أن أصل كلمة “ساراسن” من المفردة العربية “سَرَق أو سراق”. والعلاقة الواضحة هي أن “الساراسن” كانوا لصوصا من وجهة النظر الأوروبية، بغض النظر عن حقيقة أن الصليبيين قد نهبوا طريقهم عبر أوروبا، والقدس والقسطنطينية فيما بعد. ولهذا فإن قصد العنوان كما تقول مؤلفته هو “التعبير عن التناقض المضاعف بأننا في الغرب ‘نسرق‘ ممن اعتبرناهم لصوصا”.

وتتابع “اعترف المعماري رن بالأصل الإسلامي للعمارة القوطية، ولكنه لم يكن هو نفسه معجبا بهذا الأسلوب في العمارة، ولم يقبل سقوفه الضعيفة، ولا بناءه الرديء وديكوراته وزخرفته المسرفة. وهو دائم الانتقاد بفظاظة في كتاباته لنقائص ذلك الأسلوب في العمارة. وفي تناقض آخر فإن كراهيته المعلنة للأسلوب القوطي، قادته إلى رفضه كأسلوب لبناء كاتدرائية سانت بول الجديدة بعد أن تخربت القديمة في حريق لندن الكبير سنة 1666، على الرغم من مواجهة مقاومة عنيفة من سلطات الكنيسة آنذاك، والتي تمسكت بالعمارة القوطية لكاتدرائية سانت بول القديمة بصفتها رمز هويتهم القومية. مثل عناد الفرنسيين وتمسكهم بكاتدرائية نوتردام”.

وتبين أن عمارة الكنائس كانت في كل أوروبا مرتبطة بالنمط القوطي ارتباطا وثيقا، وكان ذلك النمط محبوبا ومبجلا. اعتبرت الكاتدرائيات القوطية أنها تمثل قمة الروحانية المسيحية. وإذا كانت نظرية رن صحيحة بأن أصول العمارة القوطية إسلامية، فذلك يعني أن المسلمين قد قدموا الإلهام لما تعتبره المسيحية الأوروبية أسلوبها المعماري الفريد، وتلك، في رأيها، حقيقة غير مريحة إطلاقا.

العمارة والحروب الثقافية

جاء كتاب دارك في تمهيد ومقدم وعشرة فصول ـ في 875 صفحة ـ في الأول ناقشت تناقضات أفكار رن، والثاني العمارة القوطية على النمط الإسلامي، وفي الثالث تناولت ميراث ما قبل الإسلام.. العمارة الوثنية والمسيحية الأولى في سوريا، وفي الرابع العمارة في الإمبراطورية الإسلامية الأولى.. الأمويون في سوريا 661 ـ 750، وفي الفصل الخامس تعرضت إلى العمارة الأندلسية.. الأمويون في إسبانيا 756 ـ 1492، لتتولى حتى الفصل العاشر تحليلاتها للعمارة في الخلافتين العباسية والفاطمية، ثم السلاجقة العثمانيون والمعمار التركي سنان.. إلخ.

ولفتت دارك إلى أن العمارة ليست علما فقط، كما أنها ليست جماليات فقط. إنها اختيار مقصود يعكس صورة ذاتية، وفي حالة الأبنية العامة والتاريخية، فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالهوية القومية، وبهذا ربما تكون العمارة قد أقحمت في حروب ثقافية، ومن الواضح أن ذلك قد حدث لها بالفعل.

وأضافت “قد تلعب مثل هذه الحروب دورا ضمن الثقافة الواحدة، مثل حرب الكلاسيكية الجديدة ضد القوطية الجديدة التي انخرط فيها كريستوفر رن طوال حياته عندما كان يبني كاتدرائية سانت بول التي تم إبداعها على النمط الروماني، ولم يتم فهمها جيدا ولا تقديرها من الآخرين الذين اعتقدوا أنها انحرفت كثيرا عن الشكل القوطي القديم للكاتدرائيات الدينية التي اعتادوا عليها وطالما أعجبوا بها في هذه البلاد. تصور آخرون أنها لم تمثل عظمة الدولة بدرجة كافية، وأصروا على أنه يجب ألا تقل عظمتها عن أي كنيسة في أوروبا صيانة لشرف الأمة وعظمة مدينة لندن. ولكن بشكل أكثر جدية من ذلك، فإن هذه الحروب الثقافية يمكن أن تستخدم في صراع الثقافات ـ الشرق ضد الغرب، والمسلمون ضد المسيحيين. هذا هو ما أقحم فيه الكثيرون في الغرب هذه الأيام، مع تزايد التطرف في العالم”.

وقالت دارك “نحن نعيش في زمن ساءت فيه أحوال الحروب الثقافية. الكثير مما يقوله الناس في هذه الحروب غير صادق، ويقصد به إهمال جميع المساهمات الجليلة التي قام بها آخرون. على الرغم من وجود تأثيرات إسلامية واضحة على نمط العمارة في فينيسيا، إلا أننا نفضل الإشارة إليها باسم ‘النمط القومي الفينيسي‘ بدلا من قولنا ‘النمط الإسلامي الفينيسي‘”.

وتابعت “يميل المؤرخون الأكاديميون إلى التركيز على عصور محددة، فيصبحون مختصين في تلك الفترة أو غيرها، وهو ميل يمكن أن يقودهم بالضرورة إلى إهمال فترات أخرى ذات صلة. ولكن الحقيقة كما اكتشفت في كتابة هذا الكتاب هي أن كل شيء مترابط وله علاقة. مثلما كانت الحروب الصليبية استمرارا لأمور لم تحدث بين ليلة وضحاها عندما أطلق البابا أوروبان الثاني صيحته في المسيحيين لكي يسترجعوا الأراضى المقدسة سنة 1095 وكذلك لم يظهر نمط العمارة القوطية من لا شيء وكأن سحرا في القرن الـ12. كانت في خلفية الحركة الصليبية حركة الاستعادة التي قام بها فرسان مسيحيون وأمراء حرب في الأندلس، وحروب النورمانديين في صقلية”.

أخطاء في الفهم

أشارت دارك إلى أنها عندما بدأت كتابة هذا الكتاب، لم تتوقع إيجاد الكثير قائلة “نعم كنت أعرف عن البرجين التوأمين، والمئذنة / البرج، والأقواس المدببة، والأوجية والتي بشكل حدوة الحصان، والنوافذ الحجرية المزخرفة، وتقنيات بناء السقوف، وعلب فتحات الرمي. ولكن لم تكن لدي أي معلومة عن القوس الثلاثي الفصوص، ومتعدد الفصوص، وصفوف الأقواس المتقاطعة والمتشابكة، والأديرة، ومنطقة الرهبان، والجوقة في الكاتدرائيات، والزخرفة التشجيرية، والقباب المضاعفة، وتقنيات الزجاج الملون، ومفهوم شعارات النبلاء المهمة جدا في رموز النبالة المستخدمة في الزجاج الملون وأعمال الزخرفة الحجرية في كافة أنحاء أوروبا، وأنها قد بدأت أصلا في الشرق الأوسط، غالبا في سوريا، بالإضافة إلى المواد الأولية لصناعة الزجاج ذاته”.

وتابعت “ربما كان يجب ألا أستغرب ذلك، لأن سوريا التاريخية التي شملت القدس حتى عام 1923، كانت مكان ولادة المسيحية وحاضنتها خلال القرون الحاسمة الأولى، ليس هذا فقط بل إن الأديان التوحيدية الثلاثة في شرق المتوسط لديها أيضا تاريخ مشترك من الأنبياء والملوك وافتراضات مشتركة حول الحياة الأبدية، وتقارب النار والجنة، مفاهيم الصعود والبعض أساسية في الأديان الثلاثة”.

وأضافت “المفاجأة الثانية كانت اكتشاف مدى التنقل والحركة التي وجدت بين أوروبا والشرق الأوسط منذ القرون الأولى للمسيحية وما بعدها ـ الحجاج والآباء والرهبان والتجار والحرفيون. يبدو أن كل واحد من جميع فئات المجتمع كان يتنقل ـ على الرغم من الرحلات الشاقة على الأقدام، وعلى ظهور الجياد، أو عن طريق البحر. انتقلت التأثيرات والأفكار حتى من دون وجود الاقتصاد العالمي والإنترنت. وفي الحقيقة، ربما لأن السفر كان صعبا وبقي الناس فترات طويلة في مكان وصولهم، عادة مدة أشهر أو حتى سنوات في كل مرة، فقد أتيح لهم الوقت لكي يستوعبوا ويتأملوا ظروفهم الجديدة بشكل أعمق مما نفعله هذه الأيام بعقولنا الطائرة كالفراشات التي تتجول من مكان إلى آخر، وحذفه من قائمة المهام الخاصة بنا”.

إلا أن طول فترة المكث لا يعني دائما فهما أعمق، كما أشارت، فقد احتل الصليبيون مدينة القدس في القرون الوسطى، إلا أنهم أخطأوا الظن وحسبوا أن قبة الصخرة الإسلامية هي قصر سليمان، ونسخوا التصميم في كنائس فرسان المعبد. كما أخطأوا في قراءة الكتابات العربية في الصرح الإسلامي التي تلوم المسيحيين بوضوح بسبب إيمانهم بالتثليث بدلا من توحيد الله، وظن المحتلون الجدد أنها لغة المسيح، ثم نسخوها في نماذج تشبه الخط الكوفي في الأعمال الحجرية في الكاتدرائيات الفرنسية أو على الأقمشة الفاخرة.

وأكدت أن ظهور وازدهار الكثير من الكنائس والكاتدرائيات القوطية في القرنين الـ15 والـ16 في كافة أرجاء أوروبا يعبر عن ثروة ضخمة. كانت تلك الأبنية القوطية مشبعة بزخرفات إسلامية، وبنيت حسب طرق بناء القباب والسقوف والأقواس الإسلامية، وكانت ممولة أيضا بثروات تم الحصول عليها بطريقة أو بأخرى من خلال علاقات مع العالم الإسلامي، أو حتى للمزيد من المفارقة من خلال نهب القسطنطينية المسيحية الإغريقية الأرثوذكسية أثناء الحملة الصليبية الرابعة عام 1204.