أول كتاب نقدي عربي يجمع الأشعار العربية على شواهد القبور ويوثقها

هناك الكثير من المظاهر الأدبية المجهولة أو المهمشة بحكم أنها لم ترد في الكتب، بينما المحامل كثيرة لتقديم أدب للقارئ، وربما أغربها شواهد القبور التي تحولت إلى صفحات مفتوحة لكتابة أشعار مختلفة عليها.

يفتتح الناقد والباحث الجزائري علاوة كوسة كتابه “الأنساق المقنعة في الشعر الشاهدي العربي” الذي يعد أول كتاب نقدي خالص لوجه الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة، متسائلا “أما آن لنا أن نستعيد تراثنا الشعري ‘الشاهدي’ القديم والحديث، وقد ظل حينا من الدهر إرثا منسيا مهجورا؟ وحتام يبقى هذا الكنز الشعري حبيسا في بطون الدواوين، ورفوف المصنفات التاريخية والأثرية والدينية، ورهين شواهد القبور، نقشا عاريا، كأنه لم يكن شيئا مذكورا؟”.

وواصل موضحا في تقديمه للكتاب، الصادر عن دار فكرة كوم الجزائرية، “هل أتاك حديث ‘الشعر الشاهدي’، الذي اتخذ من شواهد القبور والأضرحة بيوتا لأبياته، ونقش في ذاكرة ‘الشعرية العربية’ شاهدا على شاهد، وظل جسرا شعريا بين الأموات وبين الأحياء، فأحيا الأرواح الشاعرة والأجساد الشاغرة وهي رميم؟”.

الفحولة والشعر

علاوة كوسة: الشعر الشاهدي إرث أدبي لم تمتد إليه يد التحريف

بين كوسة أن كتابة الشعر ونقشه على شواهد القبور والأضرحة عادة عربية قديمة، مازال يعتد بها الشعراء والأموات إلى يومنا هذا، لذا قارب هذا الموضوع الطريف والسنة الشعرية المهجورة بقراءة نقدية تتكئ على “ديوان شاهدي” وثير، اشتغل على جمعه لسنوات.

وأكد كوسة أن “‘الشعر الشاهدي’ يعد إرثا أدبيا، ثقافيا وتراثيا ثمينا، وسجلا تاريخيا صديقا، لم تمتد إليه يد التحريف ولسان اللحن، وحبر التصحيف بعد، لذا مددت إليه يد الجمع ولسان النقد، وقد هيأت له متكأ نقديا يليق بجلال هذه الغنيمة الشعرية المستعادة، فكان ‘النقد الثقافي’ إطارا إجرائيا ومنظومة قرائية، وندا في مقام الشعرية الشاهدية المستهدفة في أنساقها المضمرة الخفية والمقنعة المخاتلة”.

وانفرد الناقد بهذا المبحث النقدي الشعري للخطاب الشاهدي، الذي ظلت تتنازعه مباحث شتى في تخصصات غير أدبية ولا نقدية، امتصت مادته التوثيقية والتاريخية والأثرية والدينية، وظلت قيمته الشعرية تنادي: أيها النقاد، هل من مناد؟

وتوقف كوسة عند نسقين بارزين في المتون الشاهدية، وهما: نسق “الخلود” ونسق “الفحولة”، متسائلا ككل خلوة نسقية مقنعة “لم ظل الخلود رغبتنا التي نعيشها موقنين أننا لن ندركها، وشغلنا الإنساني الشاغل منذ البدايات البشرية الأولى، مطعما بمذاق ديني وبوهم أسطوري، تتبناه تجاربنا الشعرية وتدافع عنه، ما خلد الشعر؟ وكيف تسلل هذا النسق (الخلود) مقنعا، وقد اندس خلال النصوص وعلى مشارفها وعتباتها متواريا خفيا؟ وكيف استحضر الشعراء نصوصهم الأسطورية الغائبة، وامتصوا عشبة الخلود فيها، ليمنحوها أنفسهم وموتاهم مدونة على شواهد القبور شاهدة لهم وعليهم؟

أما نسق “الفحولة”، فقال عنه “وقفت واستوقفت على عتبات المد ‘الفحولي’ المتسلل إلينا عبر مصنفات النقد ومتون الأدب العربي منذ الشعر الأول، متسائلا: هل يمكن أن يتوهم الشاعر العربي ‘الفحولة’ وهو على مشارف القبور وشواهدها؟ أليست الكتابة على شواهد القبور والأضرحة تخليدا لهذه الفحولة أم إنها وسواس شعري قهري يلازم الشعراء إلى شواهد القبور؟ أليست الفحولة نسقا ثقافيا ‘متشعرنا’، ومدخلا نسقيا يكشف ادعاءاتنا الحداثة بمس رجعي رهيب، وإن اتخذ النسق أقنعة مانعة شتى؟ كيف تمثلت الشواهد الشعرية الرجالية الأنوثة؟ أم إن الفحولة تسربت إليها أنساقا مضمرة واحتكرتها وهيمنت عليها بأقنعة مختلفة، كانت ممرات آمنة للإرث الفحولي والعقد الذكورية؟”.

الكتابات الشاهدية تعد عادة عربية قديمة، وتراثا ثقافيا غنيا وثمينا وسجلات توثيقية ومصادر تاريخية وإرثا إنسانيا

وقد جاء الكتاب في بابين اثنين، الأول بعنوان “الأنساق المقنعة في الشعر الشاهدي العربي قراءة في الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة”. ضم فصلين، الأول “الكتابات والنقوش الشعرية العربية، وأسئلة النقد الثقافي”، تحدث مبحثه الأول “أسئلة النقد الثقافي” عن نظرية النقد الثقافي بوصفها مقاربة عابرة للثقافات، وعن استدراج النقد الثقافي إلى مواطن النقد الأدبي، أما المبحث الثاني فتحدثت عن ضرورة الانتقال “من النسق المضمر إلى النسق المقنع”، ممهدا لهذا الانتقال بالاعتراف الظاهر بسلطة الخطاب الخفي للنسق المضمر، وبمركزية الأنساق المقنعة، كخطابات مخاتلة، في الشعر الشاهدي بوصفه وجها من أوجه الثقافة العربية.

وبيّن كوسة أنه قد خصص للكتابة والنقش على شواهد القبور مبحثا ضاربا في جذور الكتابة على الأشياء، وهو ما يعرف بفن الأبيجرام، بفنياته ومضامينه، وما تميزت به شواهد القبور شعريا بعد ذلك، أما المبحث الرابع فقد كان حول “الشعر الشاهدي في الدرس النقدي العربي”، ممثلا في الدراسات المتخصصة، كالكتب والأطاريح والمقالات، والتي ظل فيها ذكر الشعر الشاهدي طارئا عابرا عرضيا مقتضبا، ومنها ما ورد من “الشعر الشاهدي” في بطون الكتب التاريخية والدينية والأثرية، وأنى يكون له وهج ولم يمسسه مؤلف كتاب بنقد أو تحليل خالص؟

يحلل الناقد والباحث في الفصل الثاني من كتابه “الأنساق المقنعة في الشعر الشاهدي العربي” عبر مقاربات تطبيقية، إذ يكشف بداية نسق الخلود متنقلا بين رهاب الموت ورغبة الحياة، منطلقا من “الخلود” مرجعا ومفهوما، معرجا على “وهم الخلود وواقعية الموت”، في انعكاساته الأسطورية “بين عقدة جلجامش وواقعية سيدوري”، وفي “عقدة سيزيف/ عذاب الفقد الأبدي”، وفي “عقدة العنقاء/ الخلود انبعاثا شعريا”، واستعاد فن “التأريخ بالشعر/ الوثيقة القبرية الخالدة” ومفهومه وجذوره، وانتقاله إلى شواهد القبور والأضرحة نسقا متشعرنا مقنعا بلبوس تاريخي مخاتل.

وخصص المبحث الثاني لقراءة نسق “الفحولة”، مستكشفا مقدرة الشعر الشاهدي العربي على “اختراع الفحل ووأد الأنوثة”، حين تكرس الفحولة الشاهدية الأنوثة المهمشة/ المهشمة، وتصير نسقا مقنعا شاهدا، يخترع الفحل الشعري والفحل السياسي والفحل الديني وغيرهم، كما تناول نسق “الأنوثة المقدسة” في الشعر الرجالي/ استفحال الأنثى، وكيدها ومحاولتها هدم الفحولة بانتقام شعري ناعم.

الكتابات الشاهدية

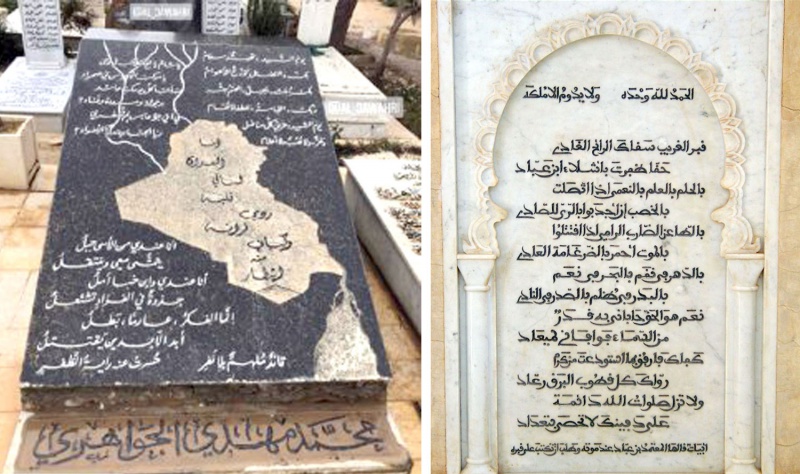

وسم كوسة الباب الثاني بـ”معجم الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة قديما وحديثا”، وقد جعله أربعة فصول “الكتابات والنقوش الشعرية في الدواوين الشعرية”، ومن هذه الدواوين دووين الشعراء: إبراهيم أفندي الأحدب، ابن شهيد الأندلسي، أبي البحر جعفر بن محمد الخطي، أبي الطيب المتنبي، أبي القاسم الشابي، المعتمد بن عباد، بدوي الجبل، بطرس كرامة، حافظ إبراهيم، صالح مجدي بك، عبد الله البردوني، عمر أنسي، محمد شهاب الدين المصري، محمد مهدي الجواهري، محمود درويش، محمود صفوت الساعاتي، مريانا مراش الحلبية، معروف الرصافي، ناصيف اليازجي، نزار قباني، نقولا الترك، وردة اليازجي.

وجاء ثاني الفصول “الكتابات والنقوش الشعرية من الكتب التاريخية والدينية والأثرية”، ومن هذه الكتب “إخبار الأخيار بما وجد على القبور من الأشعار” لأبي العباس أحمد بن خليل اللبودي الدمشقي الشافعي، “نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب” لأحمد بن المقري التلمساني، “الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني” لأحمد بن سحنون الراشدي، “تاريخ الآداب العربية: 1800 – 1925م” للأب لويس شيخو، “كتاب القبور” للحافظ بن أبي الدنيا القرشي، “شواهد قبور من الإسكندرية” لخالد عزب وشيماء السايح، وغيرها.

وبحث في فصل ثالث حول “الكتابات والنقوش الشعرية من رحلات ومراسلات شخصية”، فتضمن الكتابات والنقوش الشعرية التي حصل عليها من خلال رحلاته الشخصية إلى مواطن هذه النصوص، أو من خلال ما وافاه به بعض الأصدقاء من نصوص وصور لأشعار شاهدية كتبت أو نقشت على قبور وأضرحة مختلفة، وهي للشعراء: الشيخ ولد بلعمش (موريتانيا)، والصغير أولاد أحمد ومحمد بن صابر الرياحي التيجاني (تونس)، ومحمد العيد آل خليفة (الجزائر). وتضمن الفصل الرابع والأخير “الكتابات والنقوش الشعرية من المواقع الإلكترونية” نصوصا شعرية، ثبت أنها كتبت أو نقشت على شواهد قبور أو أضرحة مختلفة، وأصحاب تلك النصوص هم الشعراء: أبوالعلاء المعري، حسين البرغوثي، محمد الشلماطي، محمد الماغوط، محمد مهدي الجواهري، نجيب سرور، ولادة بنت المستكفي، وهناك شواهد من مقبرة “بيسان” بفلسطين وهي نصوص مجهولة القائل.

ورأى كوسة أن الكتابات الشاهدية تعد عادة عربية قديمة، وتراثا ثقافيا غنيا وثمينا، وسجلات توثيقية ومصادر تاريخية، وإرثا إنسانيا لم يطله التزوير والتحريف، كما توثق لطقوس جنائزية تظل علامة طقوسية مسجلة، في فضاءات قبرية/ شاهدية جديدة للكتابة.

الكتابات الشاهدية تعد عادة عربية قديمة، وتراثا ثقافيا غنيا وثمينا، وسجلات توثيقية ومصادر تاريخية، وإرثا إنسانيا لم يطله التزوير والتحريف

وقد اتسم خطاب هذه النصوص بالإيجاز والتكثيف وبالحس البلاغي التأملي الوامض، المضغوط، الشذري الحاد والرامز، وكان هذا الخطاب معادلا موضوعيا لمعاناة الذات الإنسانية. كما أنها اتخذت وسيلة لحفظ اللغة العربية في مواطن بعيدة عن منبتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى الكتابات الشاهدية الأندلسية.

وأعلن كوسة آسفا أن تاريخ الأدب العربي لم يشهد عملا نقديا خالصا لوجه “الشعر الشاهدي”، إلا ما كان عارضا، أو ورد هامشيا في بعض الكتب والمقالات. وأنه آن الأوان النقدي، ليبحث النقد الثقافي العلاقة بين “النسق” بكل ممكناته في التخفي، وبين “القناع” أداة للنسق في التخفي والضمور، وتسعى القراءة الثقافية إلى بحث واع في المسافة بين النسق وقناعه، وفي مستويات التبادلات الوظيفية القائمة بينهما، وفي آليات اشتغال الأنساق على التقنع، وأساليب الشعراء في محاورة القناع وتوظيفه واستغلاله لحيل نسقية في خطاباتهم.

ولفت إلى أن الأنساق المضمرة في النص الشاهدي استدعت أقنعة مصقولة بالحس الأسطوري ومجملة بألوان التاريخي، ومعبأة بالنصوص الغائبة في تماس تناصي حاد ورفيع. وقد توقفت على نسقين اثنين: نسق “الخلود”، ونسق “الفحولة”، فأما نسق “الخلود” فقد اتخذ أقنعة أسطورية وتاريخية عدة، توقفت عند تفاصيلها العقدية، مثل: عقدة “جلجامش” وعقدة “سيزيف” وعقدة “العنقاء”، وتفرعت عن نسق “الخلود” أنساق ثانوية منها: “رهاب الموت ورغاب الحياة” و”وهم الخلود وواقعية الموت” والشعور بالاغتراب والفقد.

وأوضح أن “عقدة جلجامش” هي النقطة المركزية والقناع المنيع في معظم النصوص الشعرية الشاهدية العربية، وقد أصيب بها معظم الشعراء، وتجسد ذلك في أشعارهم، إيذانا بالتوق إلى الخلود والرغبة في الحياة الأبدية، وسرعان ما تكسر هذه الرغبة الجامحة واقعية واستسلام ورضا بالموت قدرا ونهاية حتمية، وذلك ما اصطلحت عليه “واقعية سيدوري”.

أما “عقدة سيزيف” فتشكل قناعا محكما لنسق العذاب الأبدي الذي تخلل نصوصا شاهدية كثيرة، وتعكس حالات أصحابها، إذ يتسلل نسق الفقد والعذاب الأبدي مقنعا بالأسطوري المانح مقدرة على التصدي “السيزيفي” لحوادث الدهر وتحمل مشاقه والصبر على نوائبه، فيما شكلت “عقدة العنقاء” قناعا لنسق التبرم من الفناء، ومعادلا موضوعيا للرغبة في الانبعاث والتجدد والتوق إلى الخلود، وقد كشف الشعر الشاهدي عن المصابين من الشعراء بهذه العقدة الأسطورية.

وتابع كوسة أن نسق “الخلود” اتخذ من فن “التأريخ بالشعر” قناعا يؤمن عبوره، ويجمل قبحه، ويتستر عليه خلال النصوص، ولنسق الخلود مقدرة على التقنع بالتاريخي: شخصيات، أحداثا وتواريخ.

"الأنساق المقنعة في الشعر الشاهدي العربي" أول كتاب نقدي خالص لوجه الكتابات والنقوش الشعرية العربية على شواهد القبور والأضرحة

ولاحظ أن الأنساق من “النبوة” اتخذت قناعا منيعا، واستدعى الشعراء في نصوصهم الشاهدية شخصيات ومواقف دينية مقدسة، يتعلق جلها بالنبوة والأنبياء، واتخذوا منها أقنعة آمنة لأنها تعد دفقا عاطفيا دينيا يواكب الدفق الشعوري بالفقد والخوف من الفناء والرهبة من الموت، ومن الشخصيات الدينية المستدعاة: المسيح عيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى ويعقوب ويوسف وأيوب ويونس ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. وفي هذا الإطار عكس الشعر الشاهدي نسق التعايش الشعري الديني، بين المسيحيين والمسلمين، فقد كان بعض المسلمين يكتبون على شواهد المسيحيين والعكس صحيح، ونكاد نعثر على نفس العبارات الدينية على شواهد المسلمين والمسيحيين.

وأشار كوسة إلى أن نسق “الفحولة” كشف خفايا ثنائية “الفحولة والأنوثة، بين اختراع الفحل ووأد الأنوثة؛ حيث ظل الشاعر العربي يمارس فحولته حتى على شواهد القبور والأضرحة، بوسواس شعري قهري مقيت، وظلت الكتابة الشاهدية حكرا على الرجال إلا ما ندر، فيما استغلت الأنثى فرصها النادرة لتنتقم لوأد الأنوثة بمحاولة “استفحال أنثوي”، رافضة الوصاية والقوامة الرجالية الشعرية الشاهدية، منتقمة لأنوثتها المغيبة “بفعل نقدي طبقي في سجلات النقد العربي القديم”، لتدرأ عن نفسها وهم الدونية الإبداعية، وتنتقم بأسلوبها الناعم، مستعيدة حقها المسلوب في الوقوف على الأطلال، وفي الكتابة على شواهد النساء والرجال، وتعد الشاعرتان وردة اليازجي ومريانا مراش الحلبية الاستثناء الشعري في تاريخ الكتابة الشاهدية.

وفي خاتمة كتابه قدم كوسة الديوان الشاهدي الذي جمعه والمقدر بحوالي سبعمئة شاهد شعري شاهدي ـ للنقاد والباحثين، لعلهم يدخلون مدنه ومتونه من أبواب قرائية متفرقة وبمناهج نقدية شتى.