كيف حققت بعض الروايات قوة التأثير وتمكنت من الخلود

تربعت الرواية -بلا منازع- على قمة الفنون الأدبيّة، لعقود طويلة لا على مستوى المقروئية فقط، بل أيضًا على مستوى الاشتغالات النقدية والبحث عن خصائصها وعلاقتها بالأنواع الأخرى القريبة منها والبعيدة، وبيان صلاتها بكل الفنون السردية. وغير السردية، وقد صارت الآن واحدة من الفنون التي تجاوزت المفاهيم القديمة التي ارتبطت بها منذ النشأة، وكذلك تحرّرت من عبء الوظيفة التي أُلصقت بها قديمًا، بكونها للتسريّة وتزجية وقت الفراغ، لكن يبقى السؤال: لماذا نقرأ الروايات؟

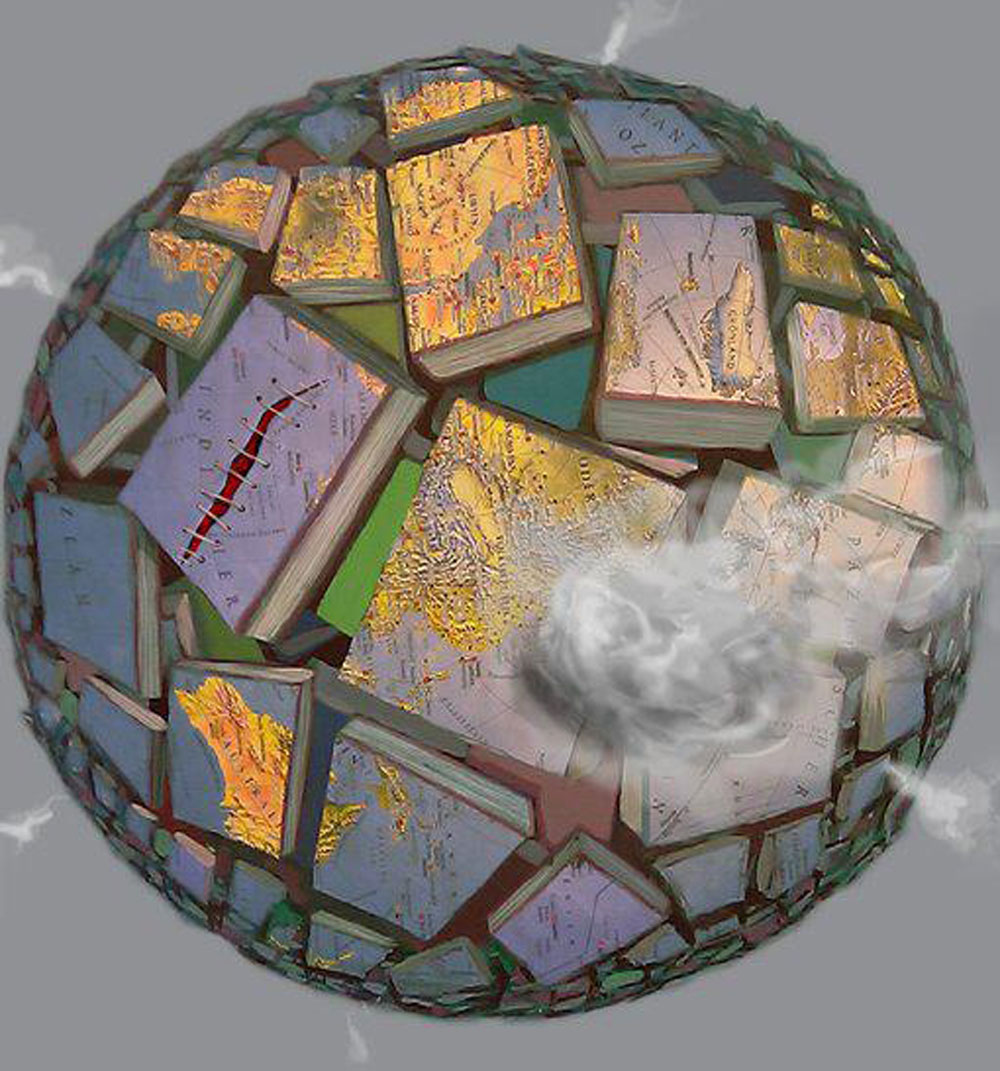

باتت الرواية بمثابة الذاكِّرة الجمعيّة لكلّ جغرافيا بشرية، فإلى جانب ما تُحقّقه من متعة أثيرة ومحبّبة لدى قارئها، فإنها -في الوقت ذاته- تُعدُّ كما تقول الكاتبة العراقية لُطفية الدليمي بمثابة “خزانة الحكايات التي تحفظ المزايا المجتمعيّة والأنثروبولوجيّة لكلّ جغرافيا بشرية”، ويمكننا عبر أحداثها -بكل يُسر وسهولة – أن نرى انعكاسات العادات والتقاليد وأنماط العيش وفنون الطبخ والأزياء والملابس السائدة في كل عصر، إلى جانب كل التفاصيل الحياتيّة الأخرى الخاصة بالحب والزواج والصداقة والسفر إلى آخره.

ومن زاوية أخرى أخذت الرواية تؤدّي الوظيفة التي نهضت بها الأسطورة من قبل، إذْ كما تقول الدليمي “غدت الرواية على الصعيد الفردي، بمثابة الفضاء الميتافيزيقي الذي يلجأ إليه الأفراد للحصول على فسحة من (فك الارتباط) مع الواقع الصُّلْب، واشتراطاته القاسية، والإبحار في عوالم متخيلة لذيذة تشبه حلم يقظة ممتدًا”.

أسباب كثيرة ساقها النقاد والروائيون معًا للإجابة عن سؤال لماذا نقرأ الرواية؟ فلم يعد مفهوم الرواية يقترن بتلك السُّبة التي أُلصقت بها قديمًا، وأن قراءتها حكر على الطبقات الدُّنيا من الحرفيين والصنَّاع، الذين ارتبطتْ بهم منذ نشأتها على نحو ما ربط جورج لوكاتش ظهور الرواية بالطبقة البرجوازية، بل صارت هي النموذج الأعلى الذي يتبارى الجميع في إظهار الاهتمام به وقراءته، ومن ثمّ تعددت قوائم اختيارات أفضل الأعمال الروائيّة، وأكثرها تأثيرًا، وكان وراء كل قائمة عوامل ودوافع كثيرة، وهي في الأصل بمثابة محاولة فهم لقوة تأثير الرواية، لا على مستوى الأعمال اللاحقة وفقط، وإنما – كذلك- في توجهات الذِّائقة وآليات التلّقِي، وهو ما يجب أنْ يلتفت إليه الدرس النقدي!

اللافت للانتباه أن هذه المختارات التي تركها روائيون أو نقاد، ذكروا فيها أهم الأعمال التي أثّرت فيهم وأسباب اختياراتهم لهذه الأعمال دون سواها، وما الذي استوقفهم فيها، وبالأحرى ما الذي أثارهم وحرّك مشاعرهم ففضَّلُوها دون غيرها، وقد أضحت كثيرة على اختلاف الثقافات، كما جاءت مازجة بين الصنعة (التقنيّة) التي ينشدها النقاد في الأعمال، والرؤية أو الرسالة العابرة للأجيال التي مررها الكُتّاب في أعمالهم.

المختارات الروائية

الكتاب يقدم إضاءات كاشفة للنصوص ومؤلفيها، وهو ما يضع القارئ في لحظة الكتابة، ويدفعه في سياق الأحداث

تبارى الروائيون النقاد تحديدًا (إن جاز التعبير) في تقديم الكثير من المختارات الروائيّة لأشهر الأعمال الكلاسيكيّة، سواء بصيغ مباشرة عبر كتابات تتضمن هذه المختارات المجموعة، أو متضمنة في كتابات متفرقة ومقالات، تحدّثوا فيها عن أهم الأعمال وقوة تأثيرها، على نحو ما حدث مع التركييْن أورهان باموق في كتابي “ألوان” و”الروائي الساذج والحساس” وإليف شفق في “حليب أسود”، إذْ مرّرا الكثير من الأعمال الكلاسيكيّة التي تركت آثارًا كبيرة في إبداعهما أو على الأقل في تغيير نظرتهما للفن الروائي ومتطلباته.

ومن النماذج على الكتابات المستقلة للمختارات، ما كتبه الروائي والناقد السينميائي إمبرتو إيكو في “6 نزهات في غابة السّرد”، وبالمثل الروائي ميلان كونديرا في “الستارة” و”الوصايا المغدورة”، و”فن الرواية”، وكذلك ستيفان تسفايج في “بُناة العالم”، وقدّم فيه قراءات لدوستويفسكي وبلزاك وتولستوي وديكنز وستندال، وكلايست، وفي دراساته لهؤلاء الروائيين وأعمالهم يُحطِّم ما أقرته النظرية البنيوية عن موت المؤلف، بعزله عن نصوصه، وعزل النص عن سياقه المنتَج فيه؛ فهو على عكس هذه الأطروحات التي ثبت عقمها لاحقًا وتنصل عنها أصحابها، يجمع بين تقديم سيرة حياتيّة للمؤلف، وتأثير هذه المسيرة الحياتية على أعماله، وكأنه يربط بين السياق الاجتماعي والثقافي اللذيْن نشأ فيهما المؤلف، وبين المنتج الأدبي، وهو الأمر الذي سار عليه معظم مَن قدّموا مختارات لأعمال روائيّة.

منهجية الاختيار تختلف من كتاب إلى آخر، وبالمثل أسباب الاختيار، فمثلا الكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو الذي قدم عبر كتابين مختارات مهمة لأهم الأعمال التي توقف عندها ومن بينها روائية؛ الكتاب الأول “ست وصايا للألفية القادمة: محاضرات في الإبداع”، ينشد الصنعة تارة والتيمة تارة ثانية، وبذلك استطاع أن يخرج من عباءة الروائي، ويرتدي عباءة الناقد فيتحدّث برؤية مستقبليّة عن مصير الأدب في الألفية الجديدة، أو كيف نحافظ على الأدب في عصر التكنولوجيا.

وبالمثل حذا في الكتاب الثاني “لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي”، الذي قدم فيه مختارات لأهم الأعمال الكلاسيكية، ومن بينها روايات مهمة، فتوقف كثيرًا عند البناء الفني لهذه الأعمال، وهو ما كان دافعًا وراء التوصية بقراءتها للأجيال اللاحقة، وإن كان هو يعود إليها بين الفينة والأخرى، حسب تعريفه للأدب الكلاسيكي، بأنه الأدب الذي نعود إليه مرارًا وتكرارًا وبعبارته: “الكتب الكلاسيكيّة هي التي يشير إليها أغلب الناس بعبارة ‘أنا أعيد قراءة…‘، وليس ‘أنا أقرأ…‘”. ومن الأعمال الروائيّة التي اختارها وكانت من بين ترشيحاته؛ “روبنسون كروزو” لدانييل ديفو، و”جاك المؤمن بالقدر ومعلمه” لديني ديديرو، و”صديقنا المشترك” لتشارلز ديكنز، “الفارسان” لتولستوي، و”الرجل الذي أفسد هادليبرغ” لمارك توين، و”ديزي ميلر” لهنري جيمس، و”فيلا على الرمال” لروبرت لويس ستيفنسون، و”قباطنة”لجوزيف كونراد.

لكن مع تعدد هذه الأعمال وثبات بعضها في المختارات، نتساءل: ما هي الأسباب التي جعلت هذه الروايات خالدة وباقية، وما زالت على قوائم المختارات والمنتخبات، وأيضًا التوصيات للأجيال الجديدة، مع اختلاف الذائقة أو توضع في قوائم الكلاسيكيات التي يجب العودة عليها دائمًا حسب تعريف إيتالو كالفينو؟ قد يكون السبب الرئيسي – وهو نسبي بالتأكيد – أنها أثّرت في حياة الكُتّاب، في فترات مختلفة من حياتهم، ومن ثم يعودون إليها، على نحو ما علّل الكثير منهم كتبرير لهذه الاختيارات.

ربما هذا السبب مقبول لدى الجيل القديم، لكن ماذا عن الجيل الجديد الذي نشأ على روايات “هاري بوتر” لجي كي رولينغ، وصار (من زاوية أخرى) متأثرًا بالستوري على الفيس أو انستغرام أو أدب تويتر بشكل أو بآخر، وهي نصوص قصيرة تتبنّى (في أحد سماتها) الميزات التكنولوجية الكبرى، بما فيها الـ 140 حرفًا كحد أقصى مسموح بها ؟

قوة التأثير

قد تبدو الأسباب المنطقيّة وراء هذا الخلود، متمحورة في قوة التأثير، الذي لا يخفُت مع مرور الزمن واختلاف الأجيال والذائقة والظروف أيضًا، تلك القوة الكامنة في الفن، بما له من تأثير بالغ الأثر في النفوس، فكما يقول ألفريد نورث وايتهيد “يحتاج البشر لشيء يستوعبهم لفترة من الوقت، شيء يخرجهم من هذه الرتابة، شيء يستطيعون أن يتفرسوا فيه، والفن العظيم هو أكثر من مجرد إنعاش عابر، إنه شيء يُعين الروح على تحقيق ذاتها، وهو يبرر وجوده بشيئين: المتعة العاجلة وتهذيبها لأعماق النفس، وهذا النظام الذي يحقّقه الفن لا يفترق عن المتعة، بل هو وليدها، إنه يجعل الروح تُدرك دومًا القيم التي تتخطى الوضع الذي كانت عليه قبل الاستمتاع بهذا الفن”.

تتضافر إلى جانب قوة التأثير أسباب أخرى، تُساهم في هذه الديمومة، ومنها؛ أن هذه الأعمال أشبه بحكايات تستوعب القارئ، كما إن الموضوعات التي يُعالجها الكُتَّاب -على اختلاف هوياتهم، وبيئاتهم، وأيديولوجياتهم وثقافتهم- هي موضوعات – في الأساس – تهمُّ الجنس البشري على الدوام؛ موضوعات عن الرب، والحب والكراهية والموت، والمال، والطموح، والحسد والكبرياء والخير والشر، فأصحاب هذه الأعمال الخالدة تناولوا العواطف والغرائز والرغبات التي نشترك فيها جميعًا.

وتعد البساطة في الكتابة سمةً قوية، جذبت القراء؛ فالكُتَّاب كتبوا رواياتهم بطريقة بسيطة دون تكلّف وبعيدًا عن الصنعة المفرطة التي يلجأ إليها الكُتَّاب في العصر الحديث، وكـأنهم يستعرضون عضلاتهم (أقصد مهاراتهم) أمام القرّاء، دون أن يدروا أنهم يفسدون متعة التلقي الناتجة عن البساطة والانسيابيّة.

الكاتب الروائي والمسرحي الإنجليزي سومرست موم ( 1874 -1965) في كتابه “روائيون عظام ورواياتهم” ترجمة محمد حنانا، والصادر عن دار المدى، وهو الكتاب الذي صدرت ترجمته قديمًا بعنوان “عشر روايات خالدة” بتوقيع سيد جاد وسعيد عبد المحسن، عن دار المعارف بمصر عام 1970؛ يُقدِّم قائمة بأهم عشر روايات أعجبته.

يختار سومرست موم عشر روايات ويصفها بأنها خالدة، والروايات هي كالتالي: الحرب والسلام (تولستوي)، الأب جوريو (أنوري دي بلزاك)، توم جونز (هنري فيلدنج)، الكبرياء والهوى (جين أوستن)، الأحمر والأسود (ستندال)، مرتفعات وذرينج (إملي برونتي)، مدام بوفاري (جوستاف فلوبير)، ديفيد كوبرفيلد (تشارلز ديكنز)، والإخوة كارامازوف(دوستويفسكي)، وموبي ديك (هرمان ملفيل).

هذه المختارات – في حقيقة الأمر – هي من عيون الأدب العالمي التي لم (ولن) تختلف عليها أية قائمة من المختارات، ومع هذا فيقدّم احترازًا في المقدمة، مفاده أن الكلام عن أحسن عشر روايات في العالم “هو محض هراء؛ فليس هناك ما نسميه أحسن عشر روايات في العالم، قد يكون هناك مئة رواية رائعة”، فالرقم عنده قابل للزيادة، ما يريد تأكيده أن عملية الحصر، هذه ليست دقيقة أو بمعنى أدق ليست علمية؛ لأن أسباب الاختيار مختلفة. فالمعايير التي يتم من خلالها اختيار أفضل الأعمال قد تختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر، ومن طبقة إلى طبقة، لكن على كل حال كما يقول فإذا تمّ اختيار قوائم الأفضل مئة رواية فبلاشك ستضم ما تم اختياره.

والسؤال هنا لماذا تعدُّ هذه الأعمال خالدة؟ ليس فقط من منظور سومرست موم، بل هي الأفضل على مختلف العصور، وما زالت هذه الأعمال تتمتع بمقروئية هائلة، لا فرق بين أجيال من المثقفين المخضرمين، أو الأجيال الشابة التي تربت على ثقافة مختلفة، أو تلك التي تجد متعتها في أدب تويتر أو الستوري.

الإجابة تَكْمُن في قراءة سومرست موم نفسه، الذي يقدم لكلِّ نصٍّ من نصوصه المختارة أسباب اختياره، كتأكيد على معنى الخلود من طرف؛ حيث التعبير عن معانٍ إنسانية ساميّة، أو التزامها بالصنعة من طرف ثانٍ، حيث الإتقان في رسم الشخصيات أو الحبكة وغيرها من أدوات تبارى الروائيون في إظهارها.

في الحقيقة إن سومرست موم يُقدِّم تأويلات دقيقة حول مسألة الاختيار وتباين الاختيار، وبمعنى أدق خروج بعض الأعمال من قوائم الأفضل، مع أن ثمة إجماعًا من قبل البعض على إدراجها ضمن هذه القوائم، والسبب حسب قوله يعود إلى اختلاف زمن القراءة، أو ارتباط موضوعها أو مسرحها بميوله الخاصّة والشخصيّة، كما يضع عامل قومية القارئ كعنصر أساسي في عملية الاختيار، وهو ما يُضفي أهمية على بعض الكتب، وإن كان لا تكون بذات التأثير على قارئ آخر من بيئة وثقافة مختلفتيْن.

ومن عوامل الاختلاف ما لا يعود إلى الذائقة أو تلك الأسباب التي ذكرها عاليا، بل تعود إلى طبيعة الرواية ذاتها، وأنها جنس غير مكتمل على نحو ما ردّد نقادها – من قبل – في تعريفها، فكما يقول سومرست موم “لا توجد رواية كاملة”، بما في ذلك الروايات التي صنفها على أنها خالدة، فلا تخلو واحدة منها من عيب.

أهم نصيحة يُقدِّمها موم أنه لا يفرض وصاية على القرّاء فلا إلزام في قراءة الفن القصصي؛ فالقارئ “هو خير من يحكم لنفسه، هو وحده الذي يعرف ما يمتعه وما لا يمتعه”، أما مهمة الناقد فهي تقتصر على توضيح “المزايا التي تعدُّ رائعة إلى جانب توضيح العيوب”؛ لذا يُحذّر القارئ بألا “ينشد الكمال في الرواية”.

معايير الجودة

لئن كان القارئ هو الحكمُ الفيصلُ فيما يمتعه وما لا يمتعه، وأن دور الناقد إرشادي، فثمّة حقّ ينشده الروائي من قارئه، ويتمثّل في الاستعداد اللازم لقراءة كتاب من ثلاثمئة أو أربعمئة صفحة، وأيضًا يطلب منهم “سعة الخيال الذي يساعدهم على تصور الأحداث التي يسعى الكاتب إلى امتاعهم بها، وأخيرًا يطلب منهم ‘شيئًا من القدرة على التعاطف‘ فمن دونها لن يتسنى لهم الاندماج مع أشخاص الرواية، بما يعتمل في نفوسهم من مشاعر الحب والأحزان والمخاطر والمغامرات”.

ومع هذه التحديدات التي تفصل بين مهام القارئ والروائي والناقد، إلّا أنّه يُقدِّم بعض المميزات التي ينبغي -من وجهة نظره الخاصة- أن تشتمل عليها الرواية الجيدة؛ أي المعايير التي تضمن للرواية الانتشار بين الجميع، ومن ثمّ يتحقّق لها الخلود والبقاء، وهي كالتالي: أن يكون الموضوع شائقًا للأكثرية، أي أن الرواية لا تخاطب فئة معينة / نخبة مثلاً، وإنما يجب أن يكون الموضوع ذا نزعة إنسانيّة. وكذلك يجب على الروائي أن يراعي تفرُّد الشخصيات التي يبتكرها، وأن يكون سلوكها منبثقًا من طبائعها. وبالنسبة لأسلوب الكاتب يجب أن يكون بسيطًا، إضافة إلى اتساق الشكل مع المضمون، ولا ينسى أن تكون الرواية مُسليّة، وهو الأصل الذي يذهب القارئ من أجله للقراءة.

تتضمن المقدمة قراءة لأهم المشكلات (الفنية والموضوعية) التي تواجه كُتّاب الرواية، وتتمثّل في الطول وحشو الروايات بأحداث غير مُجدية، وإن كان يقدّم تبريرات لذلك، تعود في المقام الأوّل، إلى طبيعة العصر نفسه وإلى سياسية السوق، فكلاهما فرض على الروائي هذا الاستطراد، فكان لشيوع المجلات التي أخذت تنشر فصولاً روائية دورٌ مهمٌّ في عملية التطويل، إضافة إلى المقابل المادي الذي كان يُمنح وهو ما مثّل إغراءً للكتاب.

المعايير التي يتم من خلالها اختيار أفضل الأعمال قد تختلف من ثقافة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر

إشارات موم لآراء بعض الكتاب في بعض الأعمال تبين أن الإجماع على عمل ما، ليس جائزًا، وأن العمل الذي يختاره البعض قد يكون مليئًا بالعيوب، إلا أن القارئ الذكي هو مَن يتجاوز هذه العيوب، عبر المرور على بعض الصفحات، وقد تكون الأعمال الملخَّصة هي البديل لتجنّب طول الروايات أو الملل بسبب إضافة مشاهد غير مؤثِّرة، وموم نفسه يعترف بأنه كان مترددًا في وصف رواية “كلاريسا” لصمويل ريتشاردسن، بأنها عظيمة، فهي من الطول بحيث يستحيل قراءتها، ولولا أنه صادف نسخة ملخَّصة منها لما أَقْدَمَ على قراءتها، وبعد القراءة يَخْلُصُ بنتيجة مهمّة “لم أشعرْ بأنني فقدت شيئًا”، فهو يرجّح الحذف ما دام لا يؤثّر على المضمون العام للعمل، وهو بذلك يقرُّ بضرورة وجود “المحرّر الأدبي” في دور النشر، وما يقوم به من دور عظيم في تشذيب النص وتقديمه للقارئ بعيدًا عن الترهلات التي كانت تحتويه قبل الحذف.

معايير اختياره لهذه الأعمال، تجمع بين التأكيد على العناصر الفنيّة والقيمة المضمونيّة للعمل؛ فـ”الحرب والسلام” لتولتسوي، هي أعظم رواية شأنها شأن مؤلفها الذي عنده أعظم روائي عرفه التاريخ. لكن لماذا هذا التفضيل؟ الجواب،لأن العمل “صورة كاملة للحياة الإنسانيّة، صورة كاملة لروسيا في ذلك اليوم، وصورة كاملة لما يمكن أن يُسمى تاريخ الشعوب ونضالها” وبالأحرى “صورة كاملة لكلِّ شيءٍ يجد فيه الناس سعادتهم ومجدهم، حزنهم وهوانهم”.

في المقابل إن رواية “مرتفعات وذرينغ” لإميلي برونتي فهي “اعترافات لأحلام اليقظة لذلك تتجاور فيها المُتناقضات النبيلة والآثمة”، أما بلزاك فهو “أعظم الروائيين الكبار الذين أثروا بأعمالهم كنور العالم الروحية”، وتأتي أهمية رواية “توم جونز” لهنري فليندنج، لأنه صوّر فيها الرجل الواقعي لأوَّل مرة في تاريخ الرواية الإنجليزية، فالكاتب عبر الرواية يرسم صورًا طبيعيّة للحياة الإنسانيّة، ففلسفته التي يُمرِّرها عبر شخصيات الرواية التي صدمت القرَّاء، أن الإنسان ليس كاملاً، ولا يخلو من الأخطاء، فهو إنسان وواقعي يخطئ ويصيب.

في حين أهمية رواية “مدام بوفاري” لفلوبير أنها تقنعنا بوجود واقع عميق، فشخصياتها نابضة بالحياة، وقد قدّمها وهي تتصرف، حتى تخال إنهم يعيشون إلى جوارك كالبقال والطبيب والمحامي وغيرهم. وبالمثل فعل تشارلز ديكنز في روايته الأقرب إلى قلبه “ديفيد كوبرفيليد” حتى جاءت بشخصيات نابضة وإن كانت في الأصل هي سيرة خاصة به، إلا أن بعض الشخصيات صُورت بحيث تبدو قوية ومرعبة إلى درجة تدعو للإعجاب. الغريب أنه يرى أن “الإخوة كارامازوف” لدوستويفسكي “قطعة من رواية” منع الموت دوستويفسكي من إكمالها، ومع هذا فهي واحدة من أعظم الروايات التي كُتبت على الإطلاق.

المنهج الذي يتبعه سومرست موم في تحليل الروايات، هو منهج يربط بين سيرة المؤلف وعمله، وهو يعترف بهذا في حديثه عن ستندال، إذ يقول صراحة “ولقد وجدت من المستحيل أن أرسم صورة واضحة بشكل معقول، لحياة هنري بايل، الذي عرف باسم ستندال،… ولا بدّ لكي أعرضها بطريقة مفهومة من أن أعود إلى التاريخ الاجتماعي والسياسي لعصره لأكتب عنه”؛ وبناءً على هذا يستعرض المؤلف، وجوانب من تكوينه الشخصي، وأزماته النفسيّة والماديّة، ثم يربط بين هذه السيرة بكل تناقضاتها وأزماتها،وبين شخصيات روايته،يتكرّر هذا مع جميع الروائيين الذين يتناول أعمالهم بالتحليل، فمثلاً هنري فيلدنج كان قريب الشبه من شخصية توم جونز التي رسمها في روايته.

والربط بين السياق الذي نشأ فيه الكاتب وانعكاس هذا على أعماله، جعله يستنكر ملاحظة النقاد التي أخذوها على جين أوستن بأنها لم تذكر في كتاباتها أحداثًا من تلك التي حدثت وهي مهمة في عصرها، كالثورة الفرنسية وعهد الإرهاب، وقيام نابليون وسقوطه، ويرد على هذه الملاحظة بأن عصر أوستن كان ينادي بألا يصح للنساء أن يشغلن أنفسهن بالسياسة.

وهذا المنهج قريب إلى حد ما، مما فعله ستيفان تسفايج في كتابه “بُناة العالم”، فهو لم يتوقف عند الأعمال الأدبية للكتّاب بتأني وإحاطة، بقدر ما استعرض حياتهم وعصرهم في جزء كبير من دراسته، ثم أولى أعمالهم وقفة قصيرة. الفارق أن سومرست لا ينقل هذه الحياة دون تدخل منه أو تعليق، بل يقدم ملاحظات حول شخصية الكاتب وما يراه متناقضًا يُخالِف العُرف أو السّائد، إلى درجة أننا نراه غاضبًا محتدًا على علاقة تولستوي بابنه غير الشرعي، مقارنة بابنة ترجنيف وكيف أنه عاملها معاملة لائقة، وكان حريصًا على إسعادها، نفس الشيء يتكرّر مع شخصية دوستويفسكي، وكيف كان متناقضًا بين شخصيته وبين ما يدعو إليه في كتاباته، أي أن ثمة فرقًا بين الكاتب والإنسان؛فسومرست يقدّم الدليل على عدوانية وكراهية دوستويفسكي للآخرين، وفي المقابل نراه مدافعًا عن نزوات هنري فليندنج، وحيادية جين أوستن، وعلاقة تشارلز ديكنز بأخت زوجته جورجي، ومن قبلها ماريا.

طبعًا لا ننكر أنه كان يميل إلى ذكر الجوانب الحياتية والاجتماعية على حساب الجوانب الفنية للعمل والتي يجملها في عبارات مقتصدة كأن يقول “الرواية محكمة البناء، والأحداث تتابع بطريقة طبيعية” وغيرها من إشارات عن جودة البناء الفني للرواية، لكن بصفة عامّة يبدو أشبه بكاتب سيرة غيرية عن المؤلفين، أو يكتب صورًا قلميّة، يتناول خلالها نشأة الكتّاب، وحياتهم الأسرية، وتعقدات الحياة والصراعات العائلية، ثم إخفاقات الكتابات الأولى والحب، وتأثير هذا على الكتابة، والتي تصل إلى التحدى لإثبات الذات، وأحيانًا يتطرق إلى العادات الغريبة والنزوات، وما تسببه من ألم، وإن كان كل هذا يتحوّل إلى نصوص بديعة بفضل المخيلة التي تستغل كل ما يمرّ عليها من تجارب (ماليّة أو في العمل أو عاطفيّة) لتدخل في طاحونة الإبداع.

قد تكون الأعمال الملخَّصة هي البديل لتجنّب طول الروايات أو الملل بسبب إضافة مشاهد غير مؤثِّرة

وأحيانًا يتوقف عند آليات الكتابة، وطقوسها كما في حالة بلزاك الذي لم يكن يعرف ماذا يريد أن يقول منذ البداية، ويصف لنا طقوسه الغريبة في الكتابة التي كانت تلزمه أن يرتدي ملابس بيضاء لا تشوبها بقعة، ويبدأ في الكتابة، وفق طقس يومي متكرّر لا يملُّ منه، وكذلك ما كانت تقوم به إميلي برونتي أثناء العجن، إذْ كانت تتابع بعينيها الكتاب المفتوح أمامها، وأحيانًا كانت تحتفظ بقصاصة من الورق وقلم إلى جانبها، وعندما تأتي اللحظة التي تتوقف فيها عن العجن أو الطهو أو الكي، تهرع إلى تدوين بعض الأفكار الملّحة، ثم تستأنف عملها، وهو ما يتكرّر عند الحديث عن هرمان ملفيل، الذي كان يجلس طويلاً إلى المكتب دون أن يكتب شيئًا، ثم يذهب إلى القرية بعد هبوط الظلام، وفي بعض الأحيان ينشر الأخشاب من قبيل الرياضة.

دراسته لشخصية الكتاب في محيطها الاجتماعي، والمعاناة التي كان يعانونها، سواء أكانت معاناة من قبل الأسرة (أميلي برونتي وتولستوي على سبيل المثال) أو من العشق فجميع الشخصيات ارتبطت بعلاقات تركت شروخًا كثيرة في حياتهم، أو حتى معاناة نفسيّة بسب سمو الروح وتطلعاتها التي تتناقض مع احتياجات النفس البشرية، على نحو ما وضّح صراع تولستوي بين ضميره ورغبات وطموحات زوجته، أو تلك التحولات التي أصابت هرمان ملفيل، فتحول من مؤلف “تيبي” إلى “موبي ديك”؛تأتي – جميعها – بغرض الكشف عن توترات العمل وعلاقته بالواقع الاجتماعي؛ أي أنها ليس بغرض استعراض جوانب السيرة الشخصية وفقط،وإنما وهو الأهم بغرض الكشف عن التحولات التي أصابت الشخصيات، وهو ما أثّر على العمل، ومن ثمّ يتخذ من تأثيرات الظروف الاجتماعيّة على المؤلف دليلاً على تكوين الشخصيات الأدبيّة؛ فالحياة هي مادّة الكاتب الروائي، كما أنّ قراءته لسيرة المؤلف وتفرعاتها تجعله يعرّج إلى أعمال الكاتب الأخرى، وما كتب عنه من قبل أصدقائه أو النقاد وغيرهم، وأحيانًا نراه يُقارن بين هذا العمل والأعمال الأخرى، موضّحًا أسبابَ انحيازه إلى هذا العمل دون غيره، ويبدو (أحيانًا) مُحلِّلاً نفسيًّا لا أتوبوغرافيًّا.

دراسته لحياة الشخصية جعلت سومرست موم على خلاف الكثير من النقاد يجزم بأن رواية “مرتفعات وذرينج” من تأليف إميلي برونتي وليست من تأليف أخيها برانويل الذي أكد أكثر من شاهد وناقد على أن الفصول الأربعة الأولى هو من كتبها، وأكملت إميلي الباقي. أما موم فيرى أن كاتب الفصول الأولى هو نفسه كاتب الفصول الأخرى، والسبب عنده أن أسلوب برونتي وحياءها المفرط الشاذ وانطواءها هو الذي ينتج هذا العمل.

اللافت أن موم أثناء حديثه عن رواية تولستوي “الحرب والسلام” لا يتوقف عند رسم الشخصيات فقط، أو حتى يكتفي بالشخصية في إطار دورها في الرواية، وإنما يقارنها بمثيلاتها في روايات أخرى، ومن ثم فحكمه يكون بناء على سعة تجارب ومقارنات. فناتاشا الفتاة الصغيرة في الرواية من أمتع الشخصيات لفتاة في عمل روائي، فحسب قوله إن “تصوير فتاة جذابة ومثيرة للاهتمام في نفس الوقت لهو من أصعب الأعمال”.

وينفذ من هذا التحليل وربط الأحداث بالواقع للوصول إلى فلسفة المؤلف، ورؤيته التي يصوغها في هذه الحكاية، فتولستوي فلسفته تكمُن في أن هناك قوة غامضة تشيع في الناس وتقودهم – دون وعي منهم – إلى النصر أو الهزيمة، فبسبب خبرة بلزاك الواسعة بالناس، خاصّة الطبقة الوسطى، نجح في الكتابة عن الأشرار أكثر مما نجح في الكتابة عن الأخيار، كما تبدو أهمية بلزاك في أنه أوّل روائي تنبّه إلى أهمية الاقتصاد في حياة كل إنسان، كما إن الأب جوريو -على غير روايات بلزاك الأخرى- محكمة البناء، لا يتدخل فيها بقطع السرد ليتحدث في موضوعات أخرى.

الإعجاب بالعمل واختياره ضمن قائمة الأعمال الخالدة، لا يعنى أنه يغض الطرف عن العيوب الفنية، فقد سبق وأن قال لا توجد أعمال كاملة، فيشير إلى ضعف بعض الأجزاء، أو فقدان المؤلف وهجه بسبب طول النص، وغيرها من سلبيات يراها في العمل. فرواية دوستويسفكي الإخوة كارامازوف مع أنه يعتبرها أفضل رواية كتبت على الإطلاق، إلا أنه لم يتوانَ عن ذكر أهم عيوبها وهي الإسهاب، فعنده دوستويفسكي روائيّ عظيم لكنه – في المقابل – فنان ضعيف. كما إن إحساسه بالمرأة ضعيف، على عكس إحساسه بالرجل، الذي كانت يده أكثر ثباتًا في رسمها.

على الجملة، يقدم الكتاب إضاءات كاشفة للنصوص ومؤلفيها، وهو ما يضع القارئ في لحظة الكتابة، بل يضعه في سياق الأحداث، وإمكانية تبرير لماذا حدث هذا؟ ولماذا انحرفت الشخصية عن مسارها؟ والأهم أن القارئ يصبح جزءًا من لعبة الكتابة التي هي ثلاثية الأطراف: الكاتب والنص والقارئ، فيصبح مؤلفًا جديدًا في ضوء الإضاءات التي اطلع عليه من السير الموجزة للمؤلفين وظروف الكتابة.