الخيال تحت الهجوم ينحاز إلى الروايات الرسمية

تظل بعض الحوادث الكبرى التي مرت بها البشرية وتركت آثارا لا تمحى في الذاكرة الجمعية والأرشيف التاريخي والأدبي (كالحروب والإرهاب، والمجاعات، والأوبئة، وغيرها) مادة خصبة للأدباء والكتاب على مر العصور، ينسجون من حكاياتها الفرعية والأساسية سرديات بديلة تؤرخ لما حدث، وفي الوقت ذاته تقدم رؤية مستقبلية للأجيال القادمة. ومن ثم كان الأدب هو العين والشاهد الحقيقي على الكثير من حوادث الدهر، على الرغم من حضور رؤية المؤرخ التي تبتعد كل البعد عن الانحياز وتلتزم الموضوعية، لكن تبقى للأدب رؤيته المهمة والخلاقة في تفسير الحوادث وتقبلها أحيانا.

في ظل السموات المفتوحة والفضاء السبراني الآن، اللذيْن فتحا المجال واسعا لعصر الصورة والمشهدية والتعليق الفوري؛ هل لنا أن نركن ونعول على ما يقوم به المؤرخ من تسجيل للظاهرة، أو حتى ما يستحضره المؤلف الأدبي من حكايات ووقائع؟ وبالأحرى ما حاجتنا إلى التسجيل والتوثيق (بالتأريخ أو الكتابة الأدبية) في ظل عصر الصورة؟ كيف يمكن لكاتب أم مؤرخ أن يضع في كلمات ما شاهده الملايين رؤية العين؟ وبالتالي ما الذي يمكن أن تضيفه اللغة لهذه الصور؟ لماذا نكتب أصلا في ظل الضخامة الهائلة للرمزية البصرية؟ وهل الآنية في التسجيل والتوثيق كفيلة بقراءة المشهد واستخلاص التجربة، أم أن التجربة تحتاج إلى مسافة زمنية ونفسية كي تكون الرؤية واضحة، فكما يقال “عندما يعميك ضوء ساطع، فأنت بحاجة إلى أن تحمّج عينيك” لترى ما يجري بالفعل.

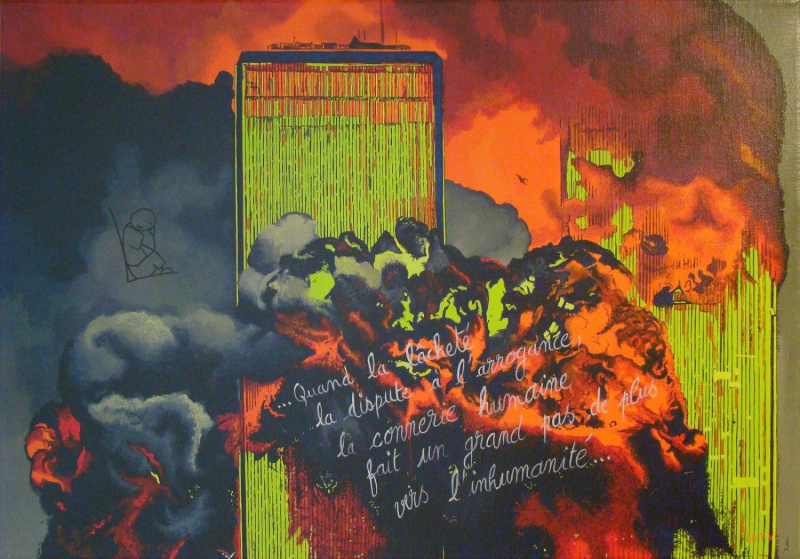

في الحقيقة الإجابة عن الأسئلة السابقة قد تكون صعبة؛ للسرعة الفائقة التي باتت عليها الصورة في تسجيلها للحدث، بل صارت -في تقديمها للحدث- أبلغ وأكثر تأثيرا عما يكْتب، والأدل على ذلك ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر، فقد أصيب العالم أجمع بذهول أشبه بالصدمة، وهو يرى أمام عينيه تفجير البرجيْن التوأميْن الشهيرين في الولايات المتحدة الأميركية. وظلت صورة الدخان المتصاعد إلى السماء، هي الأيقونة لسقوط هيمنة القوى الإمبريالية الأكبر في العالم، كما أنها ظلت (مع بشاعتها) الأكثر بلاغة وتأثيرا من المئات من التحقيقات الصحافية والحوارات التي أجريت مع شهود عيان، وأطراف مهتمة بالموضوع.

لا أريد أن أذهب بعيدا وأنساق إلى هذه المقارنة بما تخلقه من إشكالية حقيقية بين الأدب المكتوب والصورة، وسؤال أيهما أكثر تأثيرا، وهل عصر الصورة سينهي عصر الكتابة؟ خاصة في ظل التوسع الذي نراه في الصحافة الرقمية التي احتلت مكانة كبيرة وزحزحت الصحافة الورقية عن تلك المكانة التي كانت تتمتع بها، وهو ما حذر منه علماء التربية؛ إذْ اعتبروا أن مقدار ما يتذكره الناس من بين ما يرونه أو يقومون به حوالي 80 مقابل 10 مما يسمعونه.

الخيال والصورة المرئية

لا أغالي إذا قلت إن الأمر بالنسبة إلى الأدب جد مختلف؛ لأسباب كثيرة، فالأدب لا يكتفي بالرصد أو التسجيل على نحو ما تقوم به الصورة، وإنما يسعى الأدب إلى تحليل الظاهرة واكتشاف أسبابها المعلنة والمستترة، وفي الوقت ذاته يسعى إلى الخروج بنتائج ودلالات، قد تكون بمثابة البوصلة والمرشد، أو على الأقل تساعد على مواجهة مثل هذه الحوادث، متبغيا من وراء هذا كله، الفهم، ليس إلا! فالأدب وسيلة من وسائل مواجهة الأخطار، ومن ثم فالكتابة الأدبية عن الظواهر التي تحدث في العالم يأتي كرغبة حقيقية للتعافي من أحداثها، ولنتأمل كم الكتابات التي كانت أثرا لأحداث الربيع العربي، أو تلك التي رصدت لممارسات الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان والعراق، وما قامت به من محو للهوية، واستبدالها بهوية متشددة، وبالمثل ما تم تدوينه بعد حالة العزلة الإجبارية التي فرضها وباء كورونا في العامين الماضيين (2020- 2021)، في المجمل لم تكن الكتابات تسجيلية لمثل هذه الظواهر، بقدر ما كانت -في كثير منها- محاولة للبحث عن وسائل للتعافي والعلاج، وبصورة أعم البحث عن طريق للنجاة.

وبناء على هذه الفرضية، فإن الحديث عن أدب تسجيلي محض غير وارد بالمرة، وإن كان لا يمنع هذا الاحتراز من وجود مثل هذا الأدب، والذي لا نقلل من فائدته النوعية، وإنما نتحدث عن سردية جديدة تدشن لأدب جديد، يرصد للظاهرة، لكن يحق لي التساؤل: هل هذا الأدب الذي ولد نتاج تأثير المأساة (وتحت شروطها وأحيانا إكراهاتها) يمكن أن نصفه بأنه سردية ضحية، أم سردية منتقم، أم هو أدب مناسبات بصفة عامة؟

تظل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، واحدة من أهم علامات القرن الجديد غرابة، بل يمكن اعتبارها لغزا كبيرا، وقد صارت لحظة تاريخية واضحة؛ لا لضخامة الحدث والآثار المترتبة عليه وفقط (يكفي مصطلح الحرب على الإرهاب)، وإنما لأنها حدثت في عصر التكنولوجيا المفرطة، والاستخبارات المستفحلة والمتوغلة في كل مكان، فالحدث غافل الجميع وبث “وهو يحدث مباشرة”، وهو ما أصاب الكل بدهشة واستنكار غريبيْن معا، وبناء على ردة الفعل القوية، ما زال الحدث يحظى بالتحليل والتفسير، بل في كل يوم تخرج معلومات جديدة، تزيد من حالة الدهشة، ومثلما حظي الموضوع باهتمامات السياسيين وعلماء النفس وكذلك خبراء التكنولوجيا والمستشارين الأمنيين، حظي -في المقابل- باهتمام الأدباء الذين اتخذوا من الحكايات المصاحبة للحدث والتي ترددت من قبل شهود عيان أو خبراء ومحللين، سردية جديدة تدشن لنوع أدبي جديد ظهر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية يسمى “رواية 11 سبتمبر”، فظهرت أعمال بعضها يرقى من الناحية الفنية (الجمالية) إلى رواية والبعض الآخر جاء كنوع من التسجيل الآني لما حدث، محاولا قراءة الحادثة، واكتشاف موطن الخلل والأهم استقراء المستقبل. الأهم أن هذه الحادثة أعادت الأعمال الأدبية والسينمائية إلى الانخراط في الحياة المحلية بعيدا عن الانخراط في الحقائق السياسية والاقتصادية الأوسع.

نتساءل هنا: ماذا يفعل الخيال أمام قسوة الصورة المرئية؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عنه كتاب “11 سبتمبر وأدب الإرهاب” لمارتن راندل (ترجمة خالد الرشيد، إصدارات دار معنى 2021)، فالكتاب عبر قراءة وتحليل لنصوص أدبية وشعرية وسينمائية يقدم تحليلا لما حدث في الحادي عشر من سبتمبر، محاولا إظهار تفاعل الأدب المكتوب والمصور في تمثل الصدمة والمأساة، على درجات مختلفة من زمن الحدث؛ كالمقالات والتحقيقات المتزامنة للكارثة، ثم النصوص الأدبية التي اتسمت بروية وعدم عجلة، ثم لاحقا، تلك التي منحت نفسها مسافة زمنية استطاعت من خلالها التقييم بعيدا عن الانفعالية أو العاطفة.

الكتاب قراءة وتحليل لنصوص أدبية وشعرية وسينمائية تقدم تحليلا أو رواية لما حدث في الحادي عشر من سبتمبر

يخضع المؤلف كل هذه الكتابات التي كانت نتاجا لأحداث سبتمبر للدرس والتقييم النقدي؛ محاولا قراءة ما جاء بها من موضوعات وتيمات، وأيضا دراسة أساليبها (الفنية والجمالية) وتمثيلاتها. والأهم هو دراسة المشكلات الفنية والأدبية التي واجهت الكتاب في الكتابة عن هذا الحدث، ومن أجل هذا لا يتوانى الكاتب في أن يضع بين يدي القارئ النقاش الأدبي والفكري المحيط بتمثيلات الحادي عشر من سبتمبر، وأثر هذا الحدث وأبعاده الأدبية في الغرب عموما، وفي أميركا على وجه الخصوص، وما ترتب عليه من خلق شخصيات جديدة فأصبح رجال الإطفاء كأنهم “الجنود الخارقون الجدد”، في الخطاب الثقافي لما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

أما أهمية الكتاب بصفة عامة، فلأنه من النصوص النقدية المؤسسة لنقد رواية الحادي عشر من سبتمبر، أصبح مصدرا علميا مؤسسا للمهمتين بهذا النوع الأدبي، كما أكدت المنتخبات التي ذكرها المؤلف بوجود سردية جديدة، تعتد بالخيال في ترميم ثغرات حكاية الناجين والشهود، وكأهمية اجتماعية بصفته مكونا حيويا في فهم الحادي عشر من سبتمبر، تعتبر الأدب “كتابة تاريخية واعية للعالم”، ويعتبر الكتاب من الناحية النقدية لحظة توتر بين مشهد الهجمات وإعادة تمثيلها الجمالي، وهل تحقق هذا التمثيل الجمالي، أم افتقدته الرواية نظرا لسقوطها في أيديولوجيا المهزوم والمنتقم في آن واحد.

يشير مترجم الكتاب -في مقدمته- إلى مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتصنيف مثل هذه الكتابات في عالمنا العربي، فهو يرى أن هذه الموضوعات تناقش من منظور سياسي مع إغفال لأبعاده الأدبية والفكرية والثقافية، على خلاف ما جرى في الغرب.

وفي الحقيقة نخالفه الرأي في هذا لأن الأدبيات السياسية رائجة في الأدب العربي، وكثير من الأحداث السياسية تمت معالجتها أدبيا ونقديا ربما ليس بصورة مماثلة لما تمت معالجته في أدبيات الغرب، لكن في الأخير تم وضعها على طاولة البحث والاستقراء النقدي وتحليلها، بدليل لدينا ما يسمى بـ”الرواية السياسية”، والآن ثمة دراسات نقدية تفكك سرديات الإرهاب وما خلفه من دمار نفسي وجسدي ومادي، إلى جانب ثمة دراسات تعتني بالخطاب وتحليله، بكافة أشكاله؛ الخطاب السياسي والديني وخطاب التداول اليومي، وخطاب الهامش والضحية، والجمهور وغيرها من خطابات خضعت جميعها للدرس والتحليل وكلها ترتبط بجزء أو بآخر بالمكون السياسي.

قصص أرض الحدث

◙ أهمية الكتاب بصفة عامة تأتي لكونه من النصوص النقدية المؤسسة لنقد رواية الحادي عشر من سبتمبر، وأصبح مصدرا علميا للمهتمين بها

◙ أهمية الكتاب بصفة عامة تأتي لكونه من النصوص النقدية المؤسسة لنقد رواية الحادي عشر من سبتمبر، وأصبح مصدرا علميا للمهتمين بها

موضوعات رواية الحادي عشر من سبتمبر في حقيقة الأمر، تتجاوز واقعها المحلي وما حل به من دمار وتمزق، لتشمل العرب والإسلام والثقافة العربية والإسلامية والتاريخ والجغرافيا والسياسة، ساعية لرسم صورة للعرب وللإسلام شديدة العدوانية، بل ربما تتماثل مع تلك الصورة التي رسمها الاستشراق من قبل.

ومن ثم فقراءة رواية الحادي عشر من سبتمبر مهمة ليس فقط للقارئ العادي وإنما للباحث وللسياسي وللمفكر، لأن مثل هذه الصورة المشوهة (المتعمدة) تحتاج إلى تصحيح، خاصة أن العداء يزداد كل يوم لكل ما يتصل بالثقافة العربية خاصة، والإسلامية بصفة عامة، وقد وجد أصحابها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذريعة للتصعيد والتهويل، ولا أدل على ذلك من الحرب التي شنت على العراق كردة فعل انتقامية لما حدث، فالهجوم الذي وقع على العراق، بمثابة حملة تطهير أو كما يقول جوزيف كونراد في العميل السري “يجب أن يكون «التطهير» مدمرا بكل معنى الكلمة،… ولا يترك مجالا للشك الضئيل أنه لأغراض أخرى. أيها الفوضويون يجب أن تجعلوا الأمر واضحا بأنكم عازمون تماما على حملة تطهير للخلق الاجتماعي كله.. يجب أن يكون الهجوم بنفس اللاعقلانية المرعبة للتجديف بلا مبرر”.

ركزت رواية الحادي عشر من سبتمبر في أحد جوانبها على كشف هشاشة الشخصية الأميركية، وكأن الهجمات كانت بمثابة الصدمة لمواجهة الذات، أو بمعنى أدق تعرية الأنانية الذكورية على نحو ما وضحت مسرحية “كرسي الرحمة” لنيل لابوت، مقابل التضحية والفداء والتضامن، الصفات التي أكدتها مسرحية “الرفاق” لآن نيلسون؛ فالمسرحيتان تتخذان من الحادثة طرفا لتعرية النوازع الداخلية للنفس البشرية، وما تكنه من آثام أو خير نحو الآخرين. كما كشفت رواية الحادي عشر من سبتمبر صراع الهويات بدءا بالهوية الذاتية (وما يحمله الفرد من تصور عن ذاته، وفشله أيضا في أن يكون آخر «جينكيز في رواية الأصولى المتردد لمحسن حامد»)، والدينية والعرقية والإثنية والثقافية، وأيضا الهوية الجنسية (ذكر/أنثى).

يتوزع الكتاب على سبعة فصول هي كالتالي: ما لا يصدق، خبث شامل مفارقة عدائية، الطائرة الثانية لمارتن آميس، أنت تعرف كيف تنتهي القصة، ما وراء الخيال، والحادي عشر من سبتمبر في نوافذ على العالم، جناح وصلاة، سايمون آرميتاج، فجاة من السماء، تشويش واضح للحقائق، رجل على السلك والحادي عشر من سبتمبر، هو يعزي، وهي مذهولة، الرجال والنساء والحادي عشر من سبتمبر في “كرسي الرحمة، والرفاق” 145. يبدو أن كل شيء أصبح يعني شيئا ما، دلالة أحداث الحاي عشر من سبتمبر في “الرجل الهاوي”، إضافة إلى مقدمة بعنوان: شهود عيان ومؤامرات وبودريار، وخاتمة بعنوان “أنا من محبي أميركا”.

الأعمال التي تضمنتها الفصول أشارت صراحة إلى العداء لكل ما هو مسلم، وقد أخذت رواية الحادي عشر من سبتمبر تتباهى في إعلانه، وتعمل على ترسيخه وترويجه لا في الأدبيات وفقط، وإنما في المجال العام؛ فالروايات المنتخبة جميعها تقدم صورة مقززة أو مشوهه للعربي أو المسلم بصفة عامة، فإذا كان المؤلف يبحث عن الموضوعات التي شغلت رواية الحادي عشر من سبتمبر، فإنني بوصفي قارئا عربيا، أبحث عن كيف رسمت هذه الأدبيات صورة العربي والمسلم! وهل ثمة صورة جديدة مغايرة عن تلك التي كرستها روايات الاستشراق سابقا (التي فندها إدوارد سعيد)، ثم في مرحلة لاحقة موجه الإسلام فوبيا.

كما لا ننسى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر شكلت منعطفا مهما لا على مستوى الدول الغربية، بل والعربية والإسلامية، فقد انتشر الجحيم في كل مكان، أو بتعبير الشاعر آرميتاج “لقد تغير كل شيء لا شيء آمن”. ومن ثم شارك الجميع في البحث عن جواب للغز، وسعوا إلى كتابة سردية بديلة أو مضادة لما حدث، وفقا لاستقبال الحدث، على مختلف الفنون أدب ومسرح ومقالة ورواية، وتقارير صحافية، وسينما.

اتسمت الكتابات عن الحادي عشر من سبتمبر بأنها كتبت على عجالة، وانفعالية، أشبه بأدب تذكاري عام من شعر ومسرحيات

وإن كان هناك (كالفيلسوف جان بودريار) من فسر الحدث كنتيجة حتمية للهيمنة الأميركية، وبصورة أعم نتيجة لعولمة القوة الأميركية الاقتصادية والثقافية والعسكرية، وعنده هذا “إرهاب ضد إرهاب”، وهو ما سعت الإدارة الأميركية إلى تغاضيه، بل عملت على تأجيجه بالحرب المضادة والتي أطلقت عليها “الحرب على الإرهاب” وما خلفته من آثار فادحة على شعوب بأكملها، وغيرها من أشكال الرقابة على الإسلاميين والعرب المتواجدين على أراضيها.

يشير المؤلف إلى أن رواية الحادي عشر من سبتمبر لم تظهر بهذه الصورة المتسقة فنيا وموضوعيا مع الحدث، بل أخذت مسارات متعددة لتصل إلى مثل هذه الصورة النهائية بكل ما حملته من تجسيد للمأساة وما قابلها من تشويه وصورة سلبية، وثمة تأكيد بأن هذه التمثيلات على اختلاف قيمتها الأدبية والفنية، كشفت عن صعوبات -حقيقية- واجهت الكتاب في تمثيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لأن هناك معرفة ضمنية -كما يقول المؤلف- بين الكتاب بأن الأحداث تتجاوز التمثيل الأدبي ورمزياته المرئية المباشرة والدلالة التاريخية غير المسبوقة.

إضافة إلى إدراكهم صعوبة تجاوز الصورة المرئية التي شاهدها الملايين من الناس في العالم، وما تلاها من تأكيدات شهود الناجين وشهود العيان. ومن ثم كان التحدي كبيرا في تقديم رواية الحادي عشر من سبتمبر، والأهم أن الإدارة السياسية سعت إلى تكريس صورة أحادية حول الحادث، وتعبئة الجماهير ضدها، وهو ما ألزم الكتاب برؤية ثابتة في التمثيل للحدث، كما ساهمت نظريات المؤامرة التي راجت خاصة بعد تناقض المعلومات، وسوء تصرفات بعض المسؤولين عقب الأحداث مباشرة، إلى تحويل الهجمات إلى رواية خيالية.

بداية التمثيل الأدبي للحادثة، ارتبطت بصورة تقارير الناجين/ شهود العيان، وقد زودت المعلقين بدليل تجريبي لبدء صياغة ما كان يحدث وفي وقتها والآثار المذهلة للحدث. وقد اتسمت مثل هذه الكتابات أو الروايات بأنها خلطت أسلوب الصحافة بأسلوب كتابة المذكرات، وقد كتبت بصوت “تاريخي” واع، وإن كان بعيدا عن الموضوعية، فالغرض الأساسي من هذه الكتابة كان لتشكيل خطاب الهيمنة للمأساة وترسيخ الذكرى، وإن شئنا الدقة كان خطابا تحريضيا، بتجسيد الخسارة الهائلة للأرواح والأثر الضخم العاطفي والنفسي للهجمات. ومن ثم جاءت الكتب خلال السنوات الأولى بعد الحادي عشر من سبتمبر، تدور حول قصص نجاة أو شهود عيان، ومن أشهر الكتب شهرة كتاب “102 دقيقة: القصة التي لم ترو من أجل النجاة في البرجين التوأمين” (لدوير وفلين) 2005.

فائض الواقع

اتسمت هذه الكتابات بأنها كتبت على عجالة، وانفعالية، أشبه بأدب تذكاري عام من شعر ومسرحيات، وظهر هذا في شكل الروايات المصورة ومجلات الرسومات الهزلية، أما الرواية الأدبية فأخذت بعض الوقت، فظهرت روايات نوافذ على العالم (2004) لبيقبيديه، ثم توالى اهتمام الراوئيين بالحدث مثل آميس وماكيون وديليلو، فردوا بمقالات صحافية، ولكن كان لصدور تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر الحدث الأبرز، لا لأنه نص مهم تاريخيا، ولكن لأنه كتب بلغة جيدة، فأثار النقاش حول جماليات التقرير في توازي مع آرائه السياسية، وشكل هذا التقرير منعطفا مهما في كتابات رواية الحادي عشر من سبتمبر، خاصة أن الأمور كانت تسير في اتجاه “فهم” معنى الحادي عشر من سبتمبر واستيعابه في حقل التمثيل.

التقرير بصيغيته التأريخية وآرائه السياسية وأسلوبه الأدبي، أي بمزجه بين التوثيق الرسمي والنثر السهل، كشف -كما يقول لمؤلف- عن تعطش العامة إلى الأدب كوسيلة لتشكيل الهوية الوطنية كما وصفه وارن. الشيء المهم أن ثمة تحولا على مستوى الكتابة الأنواعية، فمقالة “ما لا يصدق” لماكيون، تشير إلى الطريق التي تحول فيها النثر الخيالي الممثل للحادي عشر من سبتمبر إلى وثيقة صحافية تاريخية، في تأكيد العلاقة بين الخيال والتاريخ. وإحقاقا للحق إذا كانت الصورة قد ملأت الفراغ، إلا أن الكتابة كما أكد ماكيون باستخدامه عبارة الخيال الخصب، لم تأت لتحدث تعاطفا مع الضحايا، أو فهم الأحداث، وإنما أيضا “لتملأ كثيرا من الفراغ الذي فشلت اللقطات والصور المرئية اللاحقة في تحقيقه”.

إلى جانب التقرير كان لروايات الناجين/ وشهود العين الدور الأكبر في تغذية الكتاب بروايات وحكايات عن المأساة. ومع هذا فقد غلب على القصص التي نسجت عن التقرير وحكايات الناجين والشهود، السطحية في التناول، إذ استحضرت شخصيات الآخر/ في صورة الإرهابي أو المتشدد، أو في صورة نماذج لديكتاتورين ساديين، ومن ثم كان الغرض من وراء هذا الاستدعاء هو تصوير الإسلام على أنه دين متشدد، وعنيف، حتى النساء ومع التزامها بالزي الديني الوشاح الإسلامي إلا أنها في علاقات مفتوحة مع أشخاص غرباء، إضافة إلى المبالغات في تصوير الإسلاميين وكأنهم شهوانيون، لا يشغلهم إلا الجنس، ومع الأسف الجنس الشاذ.

تبدو القصص وكأنها مرتبطة بلحظة الحادثة والخطابات السياسية التي قيلت في هذه المناسبة، ومن ثم يغلب عليها عدم النضج، أو حتى المصداقية لأنها واقعة تحت تعبوية سياسية مؤدلجة تارة، ولاختلاقها شخصيات مهزوزة وضعيفة على نحو قصص آميس “الطائرة الثانية تارة ثانية”. ويلاحظ أيضا أن بعض الأعمال لم تتخلص من القوالب النمطية البكائية التي هي نتيجة لجو الحداد الذي ساد الأسابيع التي تلت التفجيرات، وتكرر هذا في مسرحية “الرفاق“، ورواية “الرجل الهاوي” لديليلو، وإن بدت ذات طابع ديستوبي، ومالت بعض القصص لاستغلال الحادث لترميم العلاقات الزوجية المتصدعة.

كشفت تحليلات القصص بأن القصص الواقعية التقليدية، لم تكن ملائمة في التعبير عن التمزق العميق الذي خلقته أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبالمثل بأن الواقعية الخيالية ليست هي النوع الأمثل أو المناسب، لأنها فشلت في تطويع حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر داخل بيئة خيالية، أما الأنسب للتعبير عن أدب الحادي عشر من سبتمبر، فهي الأشكال الهجينة؛ الرواية المصورة، المذكرات، المقالات، القصيدة، الفيلم، الفن التصويري، فكانت قادرة على تمثل الهجمات.

رواية الحادي عشر من سبتمبر تركز في أحد جوانبها على كشف هشاشة الشخصية الأميركية

أحد أسباب فشل رواية الحادي عشر من سبتمبر في تمثيلها للحدث الجلل، هو فائض الواقع، والدليل على ذلك رواية كلير مسعود أطفال الإمبراطور، فهي استحضرت الأحداث قرب نهايتها، وكأن الرواية أدركت هول المأساة وإنه من الصعوبة بمكان تنحيتها أو تجاوزها، فأدخلتها إلى نصها السردي، لكن فشلت في استيعاب الأحداث، فالرواية تبدو أنها تواجه الواقع إلا أنها في الحقيقة تبتعد عن مواجهته مباشرة، فالنوع الواقعي الذي تمثله رواية مسعود، بدا عاجزا عن دمج الهجمات المرئية الفريدة والتاريخية بشكل مكثف. قد تعتمد بعض الروايات على تقنيات ما بعد حداثية ومع هذا ففشلت في تمثل الواقع، والرعب الكامل لما حدث داخل الأبراج، كما في رواية “نوافذ على العالم” لبيقبيديه.

مقابل الفشل الذي أظهرته الأعمال الرواية، نجح فيلم “رجل على السلك”، لجيمس مارش، فيما فشل الآخرون، فالفيلم مع أنه يتجنب ذكر الأحداث، فهو فيلم وثائقي يتناول مغامرة المشي الجرئ بين البرجين عام 1974، الغياب الحقيقي للهجمات، هو الذي أتاح للجمهور التفكير في البرجيْن، ولكن بطريقة أكثر فائدة من البكاء والتحسر، فقد “خلق الفيلم رواية تعويضية تسعى إلى إعادة بناء الأبراج وتشجيع الجمهور على التفكير في فعل بوتي (بطل الفيلم) الفذ بخلق جمالا”.

كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة -حقيقية- لإظهار نوايا الكتاب حول الإسلام، وهو ما عبر عنه بصورة غير عقلانية آميس، الذي أشهر ثنائية (نحن وهم)، وهو ما بلورها عمليا بهجومه الشرس على الإسلام، فطالب بأدب “معارضة ضد الإسلام المتطرف”، وهو ما يشبه الرد السياسي لإدارة بوش على الهجمات. الغريب أن هذه الثنائية شكلت تيمة أساسية في الكتابات التي تلت الحادثة، بل صارت جزءا من السياسة الخارجية الأميركية (وشملت بريطانيا أيضا)، هكذا راجت المعارضات الخاطئة: الأدب (العقل) / الدين (اللاعقل)، الغرب (المسيحية / الديموقراطية)، الشرق (الإسلام / الحكومة الدينية). وتتضح النظرة التحريضية في رواية آميس “الطائرة الثانية”، بل ونرى فيها (أيضا) تشويها للإسلام عبر الصورة المشوهة، التي يحضر بها محمد عطا كشخص كاره لنفسه ولجسده، وكاره للنساء، ومحبط جنسيا، وقد يحضر المسلم في صورة المتشفي من انهيار البرجين (جنكيز في رواية الأصولي المتردد لمحسن حامد).

يتكرر الاعتماد على كليشيهات تبرز حالة العداء للإسلام في قصيدة سيمون آرميتاج “فجأة من السماء” فتكرار “جناح صلاة” يأتي كما يقول “مارتن راندل” ككناية عن الحماس الإسلامي للمختطفين، أما عن إطراد كليشيهات -معينة- داخل النص الشعري، فيعود -كما يقول- إلى الرغبة في محاولة الفهم التي خلقتها الصدمة المروعة.

حالة التذبذب في تقييم الموقف لطبيعة الأحداث وأسبابه، انعكس على التلقي في السرديات المختلفة، وهو ما خلق إشكاليات متعددة للكتاب الذين حاولوا استيعاب هذا الموضوع في سرديات خيالية تقليدية، ومن هنا كما يقول المؤلف فقد أثبت حدث الحادي عشر من سبتمبر أنه كان ناجحا في الكتابات غير الخيالية الاستطرادية، والقصيدة / الفيلم، والروايات المصورة، والأوبرا والفنون الجميلة، أما الرواية فلم تتأقلم مع الحدث وفقط، بل دلت على أن العنف الصادم المفاجئ والقوة الرمزية والمرئية للحادي عشر من سبتمبر، أحدثت إشكالات كبيرة للكاتب الروائي، وهذه الإشكالات -كما يقول المؤلف- “هي التي جعلت أدب الإرهاب، معيبا بالضرورة، ولكن مع ذلك جعلته أيضا نوعا أدبيا جذابا يستحق الاكتشاف”.

أحد أسباب غياب المصداقية في كتابات الأحداث التي مر بها الربيع العربي، هو غياب الرواية الرسمية، على عكس ما حدث في تقرير الحادي عشر من سبتمبر الذي كشف عن تعاون وثيق بين الجهات المسؤولة والكتاب، وهو ما أدى إلى استقبال التقرير بهذه الحفاواة البالغة وإقبال العامة عليه قبل المتخصصين، لأنه رواية موثقة وفي ذات الوقت سهلة، ومن ثم فمعظم الكتابات التي تناولت الربيع العربي جاءت وكأنها من منظور عاطفي أحيانا متحامل على طرف على حساب الآخر، والسبب الأساسي والوحيد، يعود إلى غياب الرواية الرسمية.