مرآة ميشيل دو مونتيني التي يرى فيها الجميع نفسه

عرّف أحد أتباع ميشيل دو مونتيني (1533 – 1592)، من القرن السابع عشر المقالة بأنها “مثل إطلاق النار من مسدس، لترى ما إذا كانت طلقته ستمضي في خط مستقيم”، في إشارة إلى أهمية المقالة وتأثيرها الكبير على المتلقي، وفي حقيقة الأمر كان يقصد تأثير مقالات مونتيني، الذي لا تُغفل أهميته وريادته في هذا السياق، إذ ارتبطت نشأة فن المقالة به تحديدا، بل عدّ بالفعل مبتكره، فكما هو معروف أنه في زمن مونتيني لم تكن الكلمة المقالات “essais” موجودة أما “Essayer” فهي كلمة فرنسية معناها يحاول toessay أي شيء معناه أن تختبره أو تتذوقه أو تبذل جهدا في محاولة فعله.

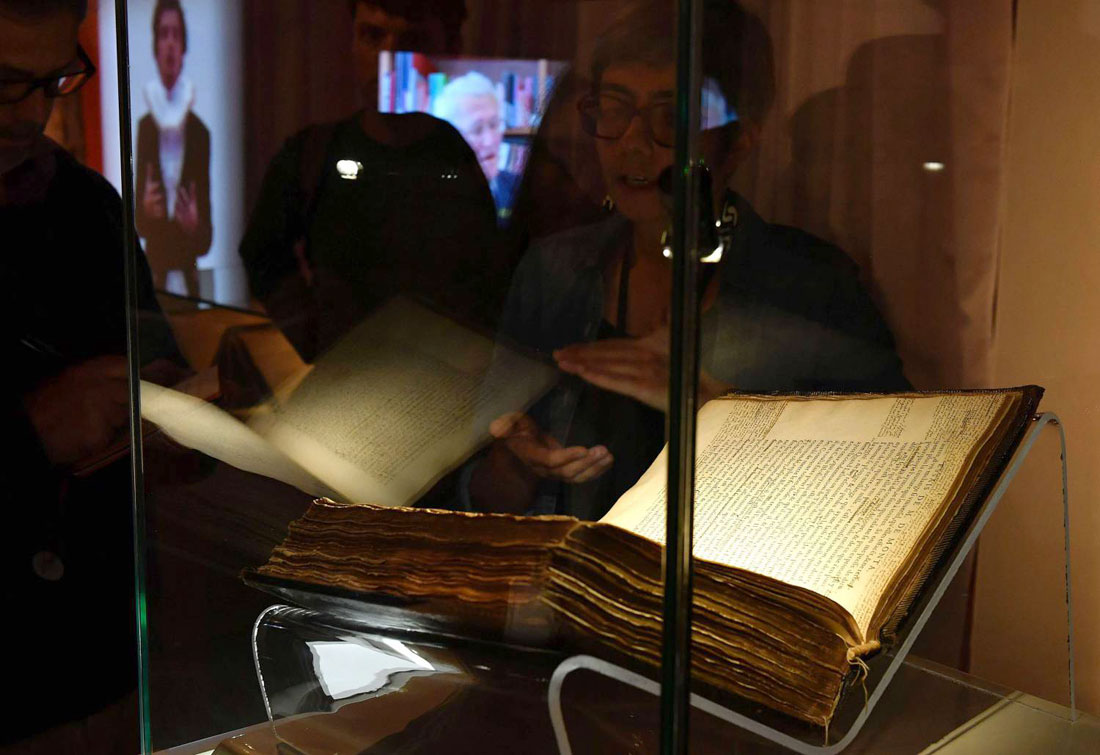

واحد من أهم الإنجازات التي قدمتها دار معنى للثقافة العربية، هو الترجمة الوافية الكاملة لكتاب “المقالات”، بأجزائه الثلاثة، لميشيل دو مونتيني، والتي اضطلع بها فريد الزاهي.

تتصدر الكتاب مقدمات كثيرة، واحدة من الناشر وأخرى من المترجم إضافة إلى مقدمة مستفيضة من ابنته، والأخيرة بمثابة وثيقة دفاع عن المقالات تارة بسبب الاستقبال البارد الذي لقيته المقالات في وقتها، وتارة ثانية لما تعرضت له من إقصاء وتهميش ومصادرة في فترة من الفترات، وتارة ثالثة تسعى إلى تفنيد الانتقادات، فقد أدانت محكمة التفتيش الكتاب، بسبب الجرأة التي اتسم به سرد مونتيني، ووضعته في قائمة الكتب المحظورة سنة 1676.

وقد جاء دفاعها عن صاحب المقالات والمقالات مستدلة بمن كتبوا عن قيمة المقالات وما ينبع منها من حكمة أصيلة. ولم يتوقف دفاعها عند الأمور الخارجية، بل دافعت أيضا عن لغته التي استعمل فيها عبارات وألفاظا لاتينية، بل ترى في هذا ليس عيبا، وإنما هو ميزة وابتكار، وما أوخذ على الكتاب من مهاجمته للآداب العامة، بل على العكس مما رأه منتقدوه، فمونتيني لم يكن فاحشا، بل كان يدين بقوة علاقة التسري أو المعاشرة الحرة.

أصداء الكتاب

الكتاب على الرغم من حملات الانتقادات التي وجهت له، وكان مع الأسف تأثيرها بالغا بأن حجبته عن القرّاء لفترة من الوقت، أحدث تأثيرا عظيما على كلّ من قرأ أو اطلع عليه بنحو من الأنحاء، ففرنسيس بيكون بلغ به التأثّر إلى درجة أنّه صنّف كتابا على مثاله، بالعنوان نفسه، أما وليم شكسبير، فقد اقتبس منه مشهدا ضمن مسرحية العاصفة، وقيل إن مونتسكيو كان يحتفظ بنسخة قديمة منه في خزانته، كما ظهر تأثّره به في تحليله المقارن للقانون، وبالمثل استمدّ منه جان جاك روسو فكرة “الهمجي النبيل”، إضافة إلى تأثّره به في تحرّره وجرأته في سرد سيرته “الاعترافات”، وكذلك الفيلسوف فريدريك نيتشه، الذي كان مفتتنا بالكتاب وبصاحبه، وقرأه منذ أن كان في الخامسة والعشرين من عمره، وعبّر عن هذا الإعجاب بقوله “إن مجرد وجود مقالات مونتيني زاد من بهجة العيش في هذا العالم في الآونة الأخيرة”، وغيرهم الكثير والكثير من أساطين الفكر، وأرباب البيان، على حدّ قول ناشر الكتاب.

ومع الأهمية الفكرية للمقالات، إلا أنها في الوقت ذاته لم تُعتبر مصدرا من مصادر فكر الأنوار، ومع هذا فالكتاب يعدّ أحد المعالم المؤسسة للغة الفرنسيّة مع كتابات الفرنسيين الكلاسيكيين كرابليه ورونسار وغيرهما.

في الكتاب الذي كتبته المفكرة الفرنسية سارة بوكويل عن ميشيل دو مونتيني بعنوان “كيف تعاش الحياة: أو حياة مونتيني”، قدمت سيرة ذاتية لمونتيني من خلال كتابه “المقالات”، ولكنها ليست سيرة ذاتية كلاسيكيّة كالسيرة المتعارف عليها مثل “اعترافات” جان جاك روسو، أو “حياتي” لجورج صاند وغيرهما، فحسب قولها “هو لا يشبه معظم كاتبي المذكرات من أبناء عصره، فهو لم يكتب ليسجّل أعماله وإنجازاته العظمى، ولم يُقدِّم تقارير شاهد عيان على الحوادث التاريخيّة (…) وإنما يقدِّم نفسه باعتباره شخصا يدوّن كل ما يطرأ على فكره حين يمسك بالقلم، فسطر به ما يمرّ في عقله وحالاته العقليّة حين حدوثها، وجعل من هذه التجارب أساسا لتوجيه أسئلة لنفسه، أهمها الأسئلة الكبرى التي تدار حول كيف تُعاش الحياة”.

دافع مونتيني الأساسي للكتابة هو معرفة كيف يعيش حياة طيبة مستقيمة شريفة، لكنها أيضا يريدها حياة إنسانيّة كاملة، باعثة على الرضا، وفي سبيل كيفية تحقيق كيف تعاش الحياة، تفتّق هذا السؤال إلى عدد لا حصر له من الأسئلة الأخرى، من قبيل: كيف يتعامل المرء مع الخوف من الموت؟ كيف يتغلب المرء على فقدان طفل أو صديق أو محبوب؟ كيف يتصالح مع الفشل؟ وغيرها من أسئلة واجه في بعضها ألغازا صغيرة على نحو كيف تسري عن جار يبكي؟ أو كيف تحرس بيتك؟ أو ما أفضل استراتيجيّة تتبعها إذا احتجزك لصوص مسلحون يبدو أنهم لم يحسموا أمرهم هل يقتلونك أم يحتجزونك ويطالبونك بفدية؟

المقالات تخضع لتصنيفات عدة، خاصّة لما تتضمنه الشّذرات التي تتناثر على طول الكتاب من مقاطع أو اقتطاعات من سيرة حياة مونتيني ذاته، وهو ما يدخلها تحت دائرة السّيرة الذاتيّة في أحد جوانبها، وإن كان فيليب لوجون وجورج ماي المنظران الفرنسيان يرفضان (أو يتحوطان في) إدراجها تحت هذا النوع، ومع هذا الاحتراز الذي أبدياه بشأنها على عكس ما فعلا مع اعترافات القديس أوغسطين واعترفات جان جاك روسو، وقد اعتبرت الأخيرة التدشين الحقيقي للسيرة الذاتية على حد قول جورج ماي، إذ خلصتها من الطابع الديني، وما اقتضاه من محاسبة النفس التي يحض عليها التزهد المسيحي، والإيمان بالإخوة بين البشر وتساويهم في المراتب.

وشاع بعد روسو عدد من السير الطهريّة (في التراث الإنجليزي)، أو التقويّة (في التراث الألماني)، أو الجنسينيّة (الطمأنينية) في التراث الفرنسي، فكانت اعترافات روسو بمثابة العتبة التي تجاوزت من خلالها السّيرة الذاتيّة الطابع الدينيّ (أي الكتابة بدافع الورع)، وانتقلت إلى الطابع العلماني، بأن اتخذت الإنسان محورا لها، بعد إفادتها من تطور الفردانية، وهو ما جعل جورج ماي في كتابه “السيرة الذاتيّة” (1979) يشيد بمكانة اعترافات روسو في ظهور “أوّل وعي جماعي بأن السيرة الذاتيّة لها كيان أدبي”.

ميل الكتاب إلى السيرة الذاتيّة له ما يدعمه من إقرار مونتيني نفسه في المقدمة، والذي يأتي كتعهد أو ميثاق سيري بتعبير لوجون، فهو يقول “ولو كان الهدف الحصول على رضا الناس، لرأيتني أستعير لنفسي من الزينة أنواعا وأصنافا، لكن أريد أن أظهر فيه كما أنا، ببساطتي وعفويتي وسلوكي العادي، دون تنميق ولا تزويق، لأني إنما أرسم فيه نفسي، وستبدو فيه عيوبي عارية مكشوفة، ومعها نقائصي وسبيلي في العيش بقدر ما لي بذلك احترامي للجمهور”، ومرة ثانية يكرِّر هذا المعنى في نهاية المقدمة حتى لو كان محذرا القارئ من عدم الاشتغال بموضوع تافه فارغ هكذا، قائلا “إني أنا نفسي مادة كتابي أيها القارئ”.

فتتناثر اقتطاعات عن ذاته وعن حياته اليوميّة، وما يحب ولا يحب، وكأنّه يرسم لنفسه صورة شخصية في حركة دائمة شديدة الحيوية، فيقدّم تفاصيل دقيقة عن ذاته، ويذكر أن الفاكهة الوحيدة التي يحبها هي الشمام، وأنه يفضّل ممارسة الجنس وهو واقف، وأنه لا يمكنه الغناء وينصح بحب الصحبة المرحة. وعلى مستوى الفكر فهو يتمتع بروح مرنة تتقبّل النقد، ومعارضة آرائه وأفكاره، يفضّل النقاش المنتظم فهو يميل إلى النظام لا القوة والدقة. ويشير إلى حبّه للعلم والمعرفة، بل يقدّر من يملكهما. ولئن وظفا التوظيف الأمثل فذلك يعبر عن الفتح البشري الأقوى والأشرف. في مقابل هذا فهو يمقت هؤلاء الذين يبنون حكمهم العقلي على ذاكرتهم (أي الذين يتوارون في ظل الآخرين)، فلا يمكنهم القيام بأي شيء بغير الكتب. لذا يذكر أن الفلاسفة الذين كانوا منعزلين عن كل شيء، عانوا من احتقار المؤلفين الكوميديين وعامة الناس، فآراؤهم وتصرفاتهم تبدو، من وجهة نظرهم، في غاية السّخافة، إضافة إلى أنهم يجهلون الأشياء الأساسيّة، وفي سبيل ذلك فهو يحتقر التحذلق في المعرفة.

قرب كتاب المقالات من ذات صاحبها، لا ينفي إمكانية أن كل قارئ للكتاب يجد نفسه فيه، على حدّ تخيّل الروائيّة فيرجينيا وولف التي تخيلت أن الناس يمرون ببورتريهات مونتيني الذاتية مثل زوار لمعرض فن تشكيلي، يتوقف كل شخص قبالة الصُّور وينحني إلى الأمام ليحدّق في أشكال انعكاسات وجهه على الزجاج. وهذا ما فطن إليه كُتّاب لاحقون لمونتيني بأن وجدوا ذواتهم في الكتاب فأعلنوا أن كل مَن قرأ كتاب المقالات شعر كما لو كان هو الذي كتبه، وهو الأمر الذي حدا بأندريه جيد إلى أن يقول عنه “لقد تملكته إلى حدٍّ بعيد، إلى درجة بدا معها أنه نفسي أنا ذاتي”.

قراءة المقالات كما ذكر الناشر تحتاج إلى جهد، ووضعية محدّدة، فلا هو كتاب للتسليّة، أو كتاب خفيف يمكن أن تزجي به الوقت، وإنما هو عصارة حياة، وخلاصة حكمة متأمِّل، شغله كيف يجب أن يعيش الإنسان، ومن ثمّ تصبح نصيحة الروائي جوستاف فلوبير لصديق كان يتساءل كيف يقارب مونتيني، ذات فاعلية هنا، فحسب إجابته “لا تقرأه كما يفعل الأطفال، من أجل التسلية، ولا كما يفعل المتعطشون للحصول على الإرشادات . لا اقرأه كي تعيش الحياة”.

يتكوّن كتاب المقالات من ثلاثة أجزاء، تحتوى جميعها على 107 مقالات وشذرات، تتنوّع بين الطول والقصر، كتبها مونتيني خلال ثماني سنوات، لكنه استغرق في تنقيحها عشرين سنة، بدأ الكتابة بعد اعتزاله الناس، وهو في السابعة والثلاثين من عمره، وقد بدأها على أنه رواقي أو يريد أن يكون رواقيّا، يقسو على نفسه ضدّ أهوال الحروب الأهليّة والدينيّة الفرنسيّة، وأيضا لحزنه للفقد الذي تراكم في حياته، بعد أن فقد أفضل صديق له إتيان دي لا بويتي بمرض بالطاعون، ثم أعقبه موت أبيه، وبعدها لحقه أخوه الأصغر، ثم فقده ثلاثة من أبنائه.

اللافت حقا أنه بعد استقالته من عمله فرغ إلى العزلة وزهد عن الناس وانقطع إلى الدرس والتحصيل في مكتبته، وراح يقرأ ويعلِّق ويفكّر ويتأمّل ويفحص حياة الناس، حتى إنه قرّر أن الشرط الأساسي لتحقيق “الاستمتاع بالحياة” هو الشّك الشامل بالأشياء المحيطة بها، أو “إن أعظم ما في العالم أن يكون المرء لنفسه”.

يشير في ثنايا كتابه إلى المؤثرات الفكرية والمظان التي يرفد منها أفكاره، فيشير إلى امتنانه الكبير لأولوس جيلوس لأنه ترك قصة تتصل بموضع الغضب. وكذلك يعتد ببلوتارخوس وسينيكا، لما يقدمان له من معونة لشيخوخته وكتابه الذي، يعترف بأنه، يقتبس مقاطع منهما، فهما كما يقول “أغرف منهما وأفرغ ما غرفت كبنات داناوس مع برميلهن المثقوب”، فهو لئن كان يستخرج من الكتابين أفكارا لكتاباته، لكنه لا يستخرج منهما شيئا لنفسه. وهذا الاعتداد يصل به لأن يخصص مقالة من أجل الدفاع عنهما، وإلى جانب هذين الكتابين هناك “التاريخ” فهو كما يقول “طريدتي في الكتب” وبالمثل الشعر فهو أشبه بالصوت “إذ تضيق به قصبة الناي يخرج أقوى وأعلى درجة”.

على عكس ما هو متوقع، المقالات لم تكتب بشكل منظّم أو عبر خطة ممنهجة من البداية إلى النهاية على الإطلاق، بل كانت خاضعة للتبديل والتعديل ولم يتوقف هذا إلا بموت مونتيني نفسه، كما يميل في كتابه إلى الاستطراد إذ ينتقل من موضوع إلى آخر ناسيا الموضوع الذي بدأ به، وفي النهاية يعود إلى ذات الموضوع الأصلي بعد أن كان قد أحاط موضوعه بتنويعات مختلفة من الشواهد والحكايات التي تُعزِّز من وجهة نظره، وبالمثل لا يمكن إخضاع الكتاب لنوع بعينه أو حتى الإلمام بموضوعه فهو كما تقول سارة بكويل “أكثر من مجرد كتاب، إنه حوار بطول قرن بين مونتيني وجميع مَن عرفوه، حوار يتغيّر عبر التاريخ، ويكاد يبدأ مجدّدا مع كل مرة بهذه الصيحة “كيف عرف كل هذا عني؟”.

بين النقل والنقد

يتسم مونتيني بأنه يكتب على سجيته ومن ثمّ نراه في المقالات متحرِّرا من كل القيود، فهو أولا يعمل العقل في نقله، وكذلك يتنّقل بين الأفكار والقضايا والموضوعات بحرية تامة، مراوحا بين حياته الشخصيّة وتأملاته وفلسفته وحكمته أيضا، لذا يتنقل بين موضوعات عديدة من قبيل الحرية والسّعادة والصّداقة والحبّ والعدالة والحرب والسّلم والشجاعة والعضب والحزن، والتسامح والتربية وفلسفة الطبيعة، والكسل والخمول، وعدم التظاهر بالمرض، ومساوئ العظمة، والغرور، وغيرها من موضوعات لا تقف عند طبائع البشرية، بل هناك موضوعات تكاد تكون تعليمية/ بيداغوجية مثل تربية الأطفال، وفن المحادثة، وطريقة تنظيم الإنسان لإرادته، وأنواع العلاقات التي يجب أن يدخلها الإنسان، وفن المناورة، والوسائل الشريرة للوصول إلى غايات خيرية، والوسائل التي استخدمها يوليوس قيصر في الحرب، وفي هذا كله يقدِّم عصارة خبرته وتجربته مع أمثلة حيوية كنماذج دالة لتأكيد فكرته.

يقول على سبيل المثال إن ميزتنا الأساسيّة هي أننا نتكيّف مع الظروف المتنوِّعة، ويعوّل على النفوس الرائعة في منحنا أكبر قدر من التنوّع، والعقول بحاجة ماسّة إلى مادّة خارجيّة كي تنطلق وتمارس فعلها، ويمتدح العقل ذا الطبقات المتعدِّدة القادر على التمدّد والانكماش، العقل الذي يتوحّد مع الجميع ويتناقش معهم دون فارق طبقي أو ثقافي، فيتحدث مع جاره عن مشاريعه وبناياته، وخرجة الصيد، وقضاياه التي تنظرها المحكمة، وهو ذاته الذي يدردش بمتعة مع بنَّاء كما بستاني، ومن ثمّ لا يتورع عن الاعتراف بأنه يغبط أولئك الذين يستطيعون أن يتعرّفوا عن قرب على أبسط خادم لهم، والتحادث مع أناس بيتهم.

يبرز الجانب النقدي في شخصيته، أثناء دفاعه عن سينيكا بعد هجوم لوكيوس كاسيوس ديو في كتابه “التاريخ الروماني”، فيصف المؤلف بأنه متقلّب في أحكامه، فتارة يصف سينيكا بأنه “بالغ الحكمة”، وتارة ثانية بـ”العدو اللدود لرذائل نيرون”، وتارة ثالثة بأنه بخيل ومراب وطموح ورخو وشهواني، والقاصمة أنه يتظاهر بأنه فيلسوف. كما إن علاقته بالأشخاص لا تنفي في حالة هجومهم على أصدقائه أنه لا يتجرد من حياديته ونزاهته، ويهيل عليهم الاتهامات ويقلّل من شأنهم بل على العكس تماما، ففي دفاعه عن بلوتارخوس من اتهامات جان بودان، في البداية يُقرّر بأنه مؤلف جيد من عصرنا، يفرق عن جمهرة الكتبة من معاصريه، بالأحكام العقلية، وفي الوقت ذاته يرى أن التفكير هو دراسة مهمة وغنية لمن أراد أن يفحص نفسه، فالحياة هي قرينة التفكير، والعظماء يجعلون من التفكير شغلهم الشاغل. ويلجأ الإنسان إلى القراءة لأنها مثار التفكير، ويؤكد أهمية التضاد أكثر من التشابه، وأن ما يقلقنا يوقظنا أفضل مما يعجبنا، فعلى حد قوله “إن عصرنا أكثر ملاءمة للتعلم بشكل عكسي، وبالنفور منه أكثر من الاندماج، بالاختلاف أكثر من الاتفاق”. أما المحادثة ففي رأيه هي “التمرين الأكثر نفعا وطبيعية من كافة أنشطة حياتنا”، فالفائدة تعمّ من المحادثة مع عقل يثير أفكاره ويحرك جوانبه يمينا وشمالا، كما أن العقل يتقوّى بالتواصل مع عقول قويّة ومتوازنة، لكن أن يكون الجميع على رأي واحد، فهذا، حسب قوله، “أمر بالغ الملل في المحادثة”.

الكتاب على الرغم من حملات الانتقادات التي وجهت إليه إلى درجة حجبه فإنه أحدث تأثيرا عظيما على كلّ من قرأه

على الرغم من حضور ذاته الطاغي داخل المقالات والشذرات، إلا أنه كان يكتب للجبلة البشرية لا لمواطني بلده وعصره فحسب، وفي كتاباته انتقادات للأفكار والعادات السيئة التي يمارسها الأفراد أو حتى تلك التي تصدر عن الدولة نفسها، وهو ما يعكس ولعه بالانضباط والحسم ورفض حالة اللامبالاة التي يتعامل بها الأفراد أو مؤسسات الدولة إزاء قضايا وطنية مصيرية، فنرى غضبته على الإهمال والتقاعس اللذين تبديهما الدولة في تربية الأطفال، وتركها المسؤولية على عاتق الآباء.

لا يتوارى الجانب الديني في المقالات، فثمة أصداء للإرث المسيحي الأوغسطيني، فتطل نبرة دينيّة وعظية، وهو يسرد عن طبائع البشر وما لا يجب أن يتصفوا به، بل تسري هذه النبرة في المقالات الخاصة بالتربية على نحو مقالته عن الغضب، فنستلمح إشاراته المتكرّرة عن كيفية وجوب التربية ومعاملة الأطفال وفقا لقوانين ملزمة كما هو سائد في دولتي إسبرطة وجزيرة كريت، أما ما عداهما فيتركون الأمر “لكل واحد على عادة الآلهة ذات العين الوحيدة”، هي التي تدير أمور نسائه وأطفاله تبعا لأفكاره واستيهاماته، وكأنه ينتقد تلك الأفكار المتحرّرة والاستيهامات، فبقدر إيمانه “بأن العقاب ضرب من الدواء للأطفال”، إلا أنه ينتقد موقف الدولة من التغاضي عن عقاب الآباء والمعلمين في المدارس الذين إذا استبد بهم الغضب جلدوا الأطفال، وعاقبوهم أشد العقاب، وفي مقابل لا تتوّرع عن محاسبة القاضي الذي يصدر أحكامه على مجرم وهو واقع تحت تأثير الغضب.

لم يكن مونتيني من خلال مقالاته يسعى للحديث عن نفسه وحسب، بل يريد أيضا أن يُبسّط معرفته بالشرط الإنساني في كليته عبر تحليل تجاربه، إلى حد أنه يعطي انطباعا بأنه يبني ذاته من خلال الكتابة، قائلا “لم أصنع كتابي أكثر مما صنعني كتاب”. يمتاز أسلوب مونتيني في المقالات بالسهولة والعمق في الآن ذاته، وقد وصل العمق إلى اتهام الكِتاب بالغموض، وإن كانت ابنته زادت عنه هذه التهمة، وترى أن الكتاب غير موجّه في الأساس للمبتدئين، كما يعتمد كبنية أساسية على الاسترسال وإن كان في بعضها يجمل، كما ينتقل على سجيته بين الموضوعات بين الذاتي والموضوعي، ومن الميتافيزيقي (الخوارقي) واللاهوتي إلى الواقعي والسياسي.

يلجأ أحيانا في كتاباته إلى منهج المقارنة بين أفكار شخصيات كثيرة، حول موضوع واحد، فعند حديثه عن الحرية نراه يقارن بين موقف شيشرون منها الذي يتحدث عن حب الحرية، وموقف بروتوس الذي يعكس أنه رجل يدفع حياته ثمنا لها. وبالمثل يقارن بين موقف شيشرون وسينيكا عن إزدراء الموت. فحسب قوله “إن شيشرون يبدو في حديثه متهاديا وخاملا، وكأنه يريد إقناعك بشيء هو غير مقتنع به، في حين يحرك الثاني بواطنك ويوقدها”.

عيب على الكتاب أن المقالات قد تناقض بعضها، فقد يذكر شيئا في إحدى المقالات أو الشذارات، ثم يأتي في مقالة أخرى أو شذرة أخرى ليقول نقيضها، حتى بدأ وكأنه يتخذ من أبيات والت ويتمان شعارا له “هل أناقض نفسي؟ فليكن أنا أناقض نفسي، أنا متسع، أنا متعدِّد”، ومع هذا فهو يعترف بهذا التناقض وإن كان يرده إلى ذاكرته، فحسب قوله “الذاكرة وعاء المعرفة، وبما أن ذاكرتي ضعيفة فليس لي أن أشكو من أني لا أعرف شيئا كثيرا… أنا ماهر في النسيان إلى درجة أني أنسى أيضا كتبي نفسها مثلها مثل الباقي…”، والنسيان أوقعه في مشكلة أخرى تتعلق بالتكرار.

الكتاب يعدّ أحد المعالم المؤسسة للغة الفرنسيّة مع كتابات الفرنسيين الكلاسيكيين كرابليه ورونسار وغيرهما

لا تقف موضوعات الكتاب عند الذات والحديث عن نفسه، وإنما هناك موضوعات تاريخيّة وحوادث، يأخذ منها الدروس والدلائل على ما يصوغه من حكم يمررها في ثنايا موضوعه، ففي حديثه عن الحزن، وما يسببه من ألم قد يعجز صاحبه عن التعبير بما يلمه من جرّاء الحزن، يُقدِّم لنا حكايات من التاريخ عن الملك المصري الأسير باسماتيك الثالث، ولا يكتفي بشاهد واحد للتدليل، وإنما يقدِّم أكثر من شاهد، كنوع من المقارنة ودلالة على تأكيد ما يودّ إيصاله من رسائل عبر هذه الأمثولة التي يسوقها.

لا تأتي تدليلاته من حكايات التاريخ وحوادثه، بل نراه يستشهد بالكثير من أبيات الشعر التي تؤكد المعنى الذي يقصده، وهو ما يمنح نصوصه ثراء معرفيّا ينم عن ثقافة عريضة لا تقف عند حدود علم أو فن بعينه، فللتاريخ نصيب منه وللشواهد العينية نصيب ذاخر، وللأدب وفنونه متسع وافر. وفي استعراضه لما يمكن أن تحدثه الانفعالات على البشر، يقدّم وصفة العلاج أيضا بأنه يستعين بالتفكير المنطقي، وكأنه يوجه بمواجهة الانفعالات بالتفكير والبعد عن العواطف لأن العواطف في حد ذاتها مهلكة.

تكشف بعض مقالاته عن موسوعيته ومعرفته التي تتعدى حدود عزلته التي فرضها على نفسه، فمقالته عن “آكلي لحوم البشر” يتحدث فيها عن الثقافة الهندية الأميركية، وهي مستقاة من تقارير المسافرين، يستعرض فيها لثقافة هذا الشعب، أو من عرفوا بـ”المتوحشين”، وينفي عنهم صفة البربرية والوحشية التي ألصقت بهم، ويردّ وحشيتهم إلى التصاقهم بالطبيعة الأمّ التي يرى أننا مهما سعى الفن لمحاكاتها، إلا أنه لن يصل إلى جمالها، فهو شعب بعيد عن المدنيّة وما يتصل بها من تجارة ومواثيق، وأمور حياتيّة كالفلاحة والمعادن وشرب الخمر والقمح، وما يتصل بطبيعة البشر العاديين من كذب وخيانة وتدليس وبخل وحسد. كما يصف منازلهم وطعامهم وعاداتهم اليومية، وعاداتهم في الزواج وكذلك في الحرب، وأنبياءهم الدجالين، وتأثير بيئتهم على صحتهم إذ لا يشتكون من أي أمراض، وينتقد هؤلاء الذين يتحدثون عن آثامهم، وهم يغضون الطرف عن آثامهم الشخصية، والوحشية عنده تكمن في أكل الإنسان حيّا لا ميتا. فإذا كان هؤلاء يطلق عليهم “برابرة متوحشون” فهم أقل وحشية منا نحن البشر، على حد قوله.

يخالف في تفكيره الداعين إلى الاستمتاع بالحاضر والعيش فيه وترك المستقبل، لأننا، كما يقول، ببساطة لا نملك سلطة على المستقبل، ويرى أن أصحاب هذا الاتجاه خاطئون، فكما يقول إننا لا نعيش في أماكننا بل نعيش دوما في ما وراءها، فالخوف والرغبة والأمل كل هذه الصفات تدفعنا إلى الارتماء نحو المستقبل.

دقته تستوجب عليه التفرقة بين مصطلحي الخضوع والتقدير، ويرى أننا جميعا مجبلون على الخضوع للملوك على قدم المساواة، لأن هذا يدخل في مسؤولياتهم، أما التقدير مثله مثل التعاطف، فيجب ألا ندين به إلا لقيمتهم لا لوظيفتهم. ومن أجل هذا يجب أن ندعم أعمالهم حتى ولو كانت تافهة، لأن السّلطة هي التي تستوجب هذا، أما إذا انقطعت صلاتنا بهم فلا مانع من أن نعبِّر عن عواطفنا الحقيقية. ومن ثم يعتب كل العتب على هؤلاء الذين يستمرون في إحياء ذكرى أمير يستحق اللوم لا المديح، لأن بفعلهم هذا يضعون مصلحة خاصة أمام الصالح العام.