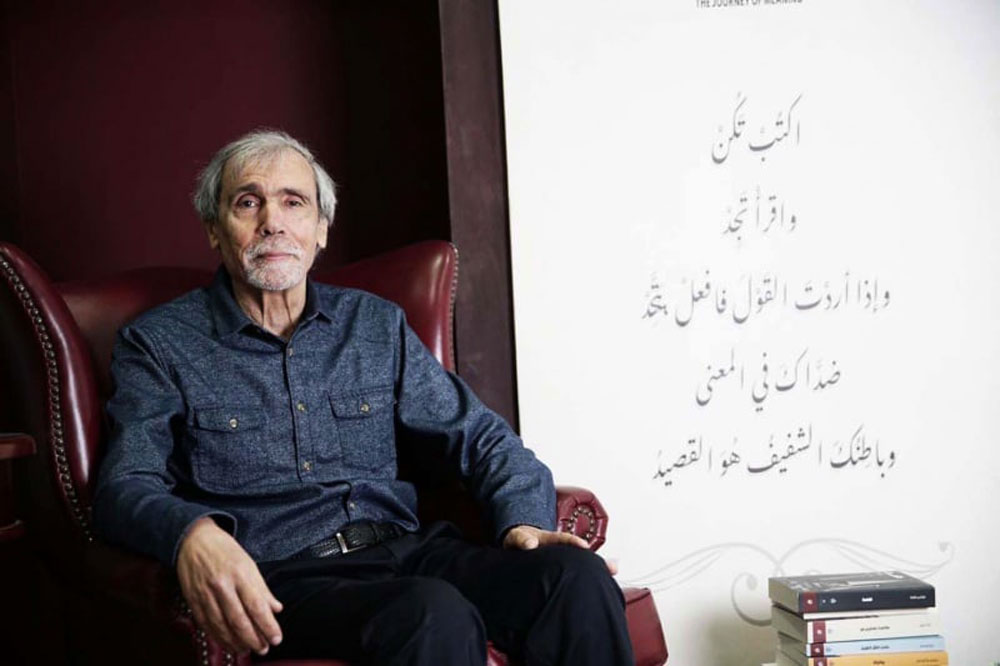

عبدالفتاح كيليطو كاتب يستعير حكايات الماضي ويحكي بها المستقبل

"أحسّ بأن كل ما كتبته يشبه النقطة الفاصلة، وهو عبارة عن نص لم ينته بعدُ، ولم يكتمل. أحسّ بأنني لم أنته من أيّ عمل ما، إلا وأنا أتطلع إلى المزيد والجديد” هذا ما قاله عبدالفتاح كيليطو عن تجربته مع الكتابة، تجربة دمج فيها جهوده الفكرية والبحثية بالجانب الإبداعي كما نجد في روايته الجديدة “والله إن هذه الحكاية لحكايتي".

درج منظرو الرواية ونقادها على اعتبار أن الصفة الملازمة لها منذ النشأة الأولى، مرورًا بكافة التحولات التي صاحبتها، هي التمرد وأنها شكل غير قابل للتصنيف والتأطير تحت مفهوم ثابت بعينه، فهي عندهم “نص لا منتهٍ، ولا شكل له، ومفتوح على كافة الأنواع والأجناس”؛ لذا غدت –أي الرواية – أكثر الأجناس الأدبيّة انفتاحًا على مختلف الأنواع والأساليب.

هذه الطبيعة -وإن شئنا الدقة الخصيصة- التي اقترنت بالرواية تشير في معناها الباطن إلى صفة المرونة وأنها قابلة للتداخل مع غيرها من نصوص مجاورة وغير مجاورة، وهو ما جعل حدودها تتآكل، على حد تعبير روبرت إيلغستون، وهو الأمر الذي انعكس على تماهي خصائصها مع غيرها، فمكّنها بالتالي من الاستجابة لكل جانب من جوانب العالم التي يشغف بها الكاتب، ويرى نفسه مولعًا بها، ويمكن على هذا النحو أن تتناول الرواية أي شيء وكل شيء، بل يمكنها أن توظف أي شيء يختاره الكاتب. وفي ذات الوقت كشفت هذه المرونة عن صفتها الإمبريالية؛ حيث تستعمر وتضم المناطق المجاورة دون خجل، كما يمكن تقويلها ما تقوله الأشكال الأخرى، وبالشكل ذاته، وبالسلطة ذاتها التي تمتلكها الخطابات الأخرى.

وقد أغرت هذه الطبيعة المرنة والشكل المفتوح الكُتّاب -كتمثُّل لعوالم ما بعد الحداثة في الكتابة- بالمغامرة والتجريب، فعملوا على تهشيم الحدود الفاصلة بين عالم الرواية وعالم الكتابة في الميادين غير الروائيّة. وهو ما ترسّخ بمعنى أكثر وضوحًا باعتبار رولان بارت “أن فعل السَّرد لا حدود له يتسع ليشمل جميع الخطابات الأدبيّة وغير الأدبيّة”.

الكاتب يعتمد على تقنية التناسل القصصي، فتتناسل عن الحكاية الأصلية حكايات فرعية، تتوازى معها باختلاف السِّياق التاريخي والثقافي

فتوالت نصوص لا تنتمي إلى الشكل الكلاسيكي للرواية، وإنما إلى أشكال مفتوحة (متكئة على رحابة مفهوم “النص”) تتداخل مع أنواع عديدة كالتحقيق الصحافي والمقالة والقصة والرحلة والشهادة وغيرها. هكذا انتمت نصوص البيلاروسيّة سفيتلانا أليكسييفيتش (صلاة تشير نوبل، آخر الشهود، زمن مستعمل، ليس للحرب وجه أنثوي) إلى جنس الرواية، وكذلك نص “رحّالة” للبولندية أولغا توكارتشو. وبالمثل اقتربت في عالمنا العربي نصوص إبراهيم أصلان (حجرتان وصالة، صديق قديم، خلوة الغلبان، حكايات من فضل الله عثمان، شيء من هذا القبيل) ونصوص غالب هلسا (الخماسين، والضحك، وثلاثة وجوه لبغداد) من النّصوص المفتوحة، فتعدّدت قراءتها ما بين المقالة القصصيّة والبورتريه والخاطرة والقصة القصيرة وكتابة الذات، في رفض تام لمقولة النقاء الأجناسي.

في ضوء التداخل والانزياح بين الأنواع يمكن قراءة المدونة السردية للكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو؛ فالمتتبع للنصوص السّردية التي أنتجها كيليطو على مدار انشغاله السّردي بالتوازي مع الدرس النقدي، من قبيل “أنبئوني بالرؤيا، وخصومة صور، وحصان نيتشه”، وصولاً إلى الرواية الجديدة “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” (منشورات المتوسط 2021) يكتشف أن هذه النصوص تميل إلى عدم النقاء الأجناسي، فهي جميعها خليط بين أنواع عِدّة، يغدو من الصعب -كما ذكر عبدالكبير الشرقاوي- عند تناولها الفصل بين المقالة والسرد تارة، وبين البحث الأدبي والتخييل تارة أخرى.

وتتأتى صعوبة التصنيف تحت جنس بعينه؛ لأن كتاباته النقدية تقرأ أحيانًا على أنها تخييل، في حين تقرأ كتاباته الإبداعية على أنها بحوث ودراسات نقدية، وفصول من أطروحات جامعية؛ حيث ثمّة تماهٍ واختراق للحدود، ومن ثمّ تغدو معايير التصنيف والحدود بين الأنواع مغلولة على أعتاب هذه الكتابات، دون إمكانية إدراجها تحت أي نوع أو صنف. لكن مع هذه الميوعة والمراوغة في التصنيف، فإن السِّمة المميزة لهذه الكتابات على اختلافها أنها تقدِّم معرفة جديدة غائبة عن القارئ، كما تدفع القارئ إلى استمرار البحث عما ذكره في نصّه من إشارات وتلميحات عن كتب وحكايات وترجمات؛ وكأنّنا -بتعبير مارينا واينر- إزاء كتابة “تتحرك بين معرفة عميقة وخيال مرح”.

التناص الحكائي

تكرار لنص "أنبئوني بالرؤيا"

بناء على هذا، فإن قارئ و/أو ناقد روايات كيليطو بصفة عامة وروايته الجديدة “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” تحديدًا لن ينتظر منه حكاية كلاسيكيّة، لها بداية ووسط ونهاية، ما إن ينتهي منها حتى يُلخّص أحداثها، أو حتى يستدعيها من ذاكرته على سبيل التمثيل، فالنصوص التي ينتجها كيليطو هي في المقام الأول نصوص كتابية وليستْ قرائيّة، حتى لو مالت إلى الطابع الحكائي؛ فالحكايات -على الدوام- متداخلة تقترب من طبيعة الليالي التناسليّة، فالحكاية الأصليّة التي يستهل بها مرويته تتناسل منها حكايات متعدِّدة تتوازى حينا، وتتعارض حينًا آخر، أو تكون مُفسّرة وشارحة في طورٍ ثالث.

فالسّارد الغائب الذي يستهل الحكاية بمشهد غرائبي عن نورا في لحظة وداعها لحسن ميرو (زوجها) قبل أن ترحل بطفليهما بعد أن عثرت على الثوب الريش، يُفاجِئ القارئ قبل أن يستعيد -في ذهنه- من المدونة السّردية الحكاية المتناصَّة/ حكاية حسن البصريّ؛ يعيد سرد الحكاية الأصلية فيحكي عن نشأته في البصرة ومهنته كصائغ، ثم طوافه بالبلاد وصولاً إلى ممالك الجانّ، واستضافته في قصر بنات ملك الجان، ثم وقوعه في غرام ابنة أعظم ملوكهم التي فُتن بها وهي تسبح عارية في البحيرة.

كما أن الراوي لا يمرُّ أمام مشهد الاستهلال الغرائبي مرور الكرام، وإنما يخضعه لتساؤلات تذكّرنا بتلك التي سألها الباحث/ الناقد كيليطو في حكاية “أبوسهل والجَمَل” في كتاب “الحكاية والتأويل”، إذ يتساءل: مَن هي نورا؟ وما هي حكاية معطف الريش الذي خبّأه حسن؟ وإلى أين تذهب بالطفلين؟ في أي اتجاه؟ أسئلة الرواي مثلما تُحرِّضه على البحث عن الشخصية ودوافع الرحيل، وهي مُستقاة في الأصل من طبيعته كباحث، تُثير القارئ ذاته، فيربط بين معطف الريش وحكاية حسن البصري التي تتشابه -في بعضها- مع حكاية حسن ميرو، ومن ثمّ يضع حكاية حسن ميرو في توازٍ مع حكاية حسن البصري، عبر روابط مقصودة قصدها الكاتب منذ استعارة الاسم والمعطف، والطيران والهروب اللذيْن قامت بهما زوجة حسن ميرو، وكذلك دور الأم المحرّض في الحكايتين للزوجة على الهرب بإخبارها بمكان معطف الريش، وهو ما اعتبره الراوي تواطؤا بينهما في الحكايتيْن.

هنا يتساءل القارئ ما الجديد في إعادة سرد حكاية قديمة سبق وأن ألمّ بتفاصيلها في مصدرها الأصلي؟ وقبل أن يتمادى القارئ في تساؤلاته يقطع عليه كيليطو الناقد مجرد التفكير في مثل هذه التساؤلات، فيعقد التشابهات بين الحسنين، حسن ميرو (في الحكاية الجديدة)، وحسن البصري (في الحكاية القديمة)، وكأنه يحل الشخصية القديمة في الجديدة مع اختلاف الوظائف والأدوار، فكلاهما طفل وحيد يتيم الأب، ويحدث التحوّل في حياتهما بانتقالهما من مكان/ حال إلى مكان/ حال، بفعل وسيط؛ البصري كان وسيطه كتاب بهرام المجوسي للوصول إلى ممالك الجان، وقد حدثه عن أرض بعيدة وكنوز مُسخَّرة له ليست من نصيب أحد غيره، فهام حسن في البلاد إلى تلك النهاية المعروفة، وحسن ميرو كان وسيطه كتاب/ رواية “عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم.

ومثلما يلتقي حسن البصري بالجنيّة التي يهيم بها، يلتقي حسن ميرو بالفتاة التي كانت مستغرقة في الرسم، فتاة حسن البصري أيضًا كانت مستغرقة في السباحة، وسرق حسن بناء على وصية الأخت الصغري ثوبها الريش للتعلِّق به. اختفت فتاة حسن البصري بعد عثورها على ثوب الريش، وكذلك اختفت فتاة حسن ميرو لمدة عام بعد أن سلبته عقله، إلى أن التقاها مرة ثانية حين رجع إلى باريس وكأنهما تواعدا على تجديد اللقاء. كما يجمع الراوي في توازٍ آخر بين حسن البصري وحسن ميرو في فتح المحظور، فالبصري فتح بابًا كان ممنوعًا، وبالمثل فتح حسن ميرو كتابًا كان محظورًا، فانقلبت حياتهما رأسًا على عقب.

وإمعانًا في كسر الإيهام بنمطيّة السرد يعمد الكاتب إلى تغيير مسار السرد -في نقطة تحوُّل مهمّة- بدخول راوٍ جديدٍ يسرد بالضمير الأنا العائد على كيليطو نفسه، ويقطع الحدثيْن المروييْن بالضمير الغائب، ليروي هذه المرة عن طفولته وعن علاقته بالحيوانات وعلاقته بالكتابة وكيف بدأت… إلخ. هذه الاستعادة لماضيه تتوازى مع ماضي حسن ميرو وعلاقته بالكتب وشغفه بتوفيق الحكيم الذي كان “يغبط مقامه في باريس” وتمنّى أن يسير على خطاه إذا سنحت الفرصة.

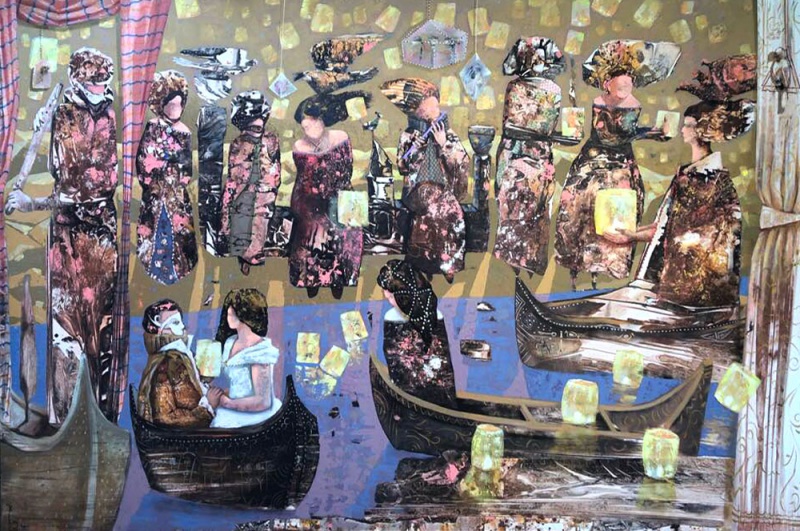

وكعادة كيليطو يتخلّى عن دور الراوي المحايد الذي يسرد دون تعليق ويتقمَّص دور الباحث الذي يسعى إلى ربط العناصر ببعضها البعض وكأنّه يريد أن يصل إلى استدلال على فرضية فرضها سابقًا، فحكاية حسن ميرو ونورا لم تنته عند اللقاء الثاني “الذي كأنهما تواعدا على تجديده”؛ فعبر الصًّورة التي كانت الرابط بين الطرفين، واستطاعت من خلالها نورا أن ترسم “حسن” وترسم صورتها في آنٍ، يتساءل الراوي/ الباحث بعدما تكررت اللقاءات الحميمة عن مصيرها: ماذا كان مصير هذا الرسم؟ هل ضاع منه فيما بعد؟ هل استرجعته نورا عندما رحلت ذات صباح؟ تتوالى الافتراضات إجابات عن هذه التساؤلات، إلى أن يصل إلى استنتاج بأنها “سوف تعيد الاشتغال عليه، وتصوغه ثانية، بحيث بالكاد يمكن التعرُّف إليه. سيكون جزءًا من المنمنمات التسع والتسعين التي رسمتها والتي ستعرض بعد سنوات في قاعة فنيّة بشارع السّين في الدائرة السادسة في باريس”.

هكذا يتحوّل السّرد بكسره لتتابعية الزمن إلى سرد استباقي يسرد عمّا سيكون لاحقًا، وليس ما كان أو ما هو كائن. التوقف عند هذه التفصيلة تحديدًا يأتي كتأكيد على إظهار استراتيجية كتابية تطرد في كتابات كيليطو في مجملها (النقديّة والإبداعيّة) وهي استراتيجية مستعارة من استراتيجيات الحكي في الليالي على نحو ما سنفصل لاحقًا.

بنيات تكراريّة

السّمة الغالبة على النتاج الإبداعي (والنقدي) لكيليطو تتمثّل في غلبة البنية التكرارية على أعماله، وكأنها تبدو مقتطعة من خطاطة سردية واحدة، فهنا مثلاً تتقاطع شخصية حسن ميرو مع شخصية إسماعيل كملو -في رواية “أنبئوني بالرؤيا”- طالب الدكتوراه الذي كان يريد أن يقدم أطروحة جامعية عن “ألف ليلة وليلة”، وأيضًا هنا حسن ميرو طالب بحث، مصدر عيشه هو كتابة المقالات الأدبية، يطمح إلى التدريس في الجامعة، ويجعل من أبي حيان التوحيدي موضوعًا لدراسته الجامعية.

عبر هذه التفريعة يدلف بنا الراوي إلى حياة التوحيدي وكأنه يقدّم سيرة غيريّة عنه، فيحكي عن حياة التوحيدي وكيف عانى كثيرًا من عدم الاعتراف بعبقريته من قبل معاصريه، وإن كان التاريخ فيما بعد -أو الضمير الأدبي- أعاد له الاعتبار وعوّضه بشكل كبير. إذْ حظي بتقدير شامل ونوّهت الدراسات والأبحاث باهتمامه المشترك بالأدب والفلسفة وأشادت بإنسيّته ودوره المهم في تحديد المؤلفين المجهولين المعروفين باسم إخوان الصفا، وبالمثل بما قدّمه من كتابات أرخت لتفاصيل الجدل الذي وقع بين متى بن يونس مُناصِر المنطق وأبي سعيد السَّراج المنافِح عن النحو العربي.

كما يسرد عن تكوينه الشّخصي الذي جعله غير مألوف عند الكثيرين، فهو لم يكن يحب نفسه، فقد عدَّ الحياة غير عادلة تجاهه، وبذلك جسّد مشاعر الحقد والبغضاء، ولم ينجُ من انتقاده إلا قِلّة قليلة، فمَالَ أسلوبه إلى السّخرية، وهو ما ظهر في كتابه “مثالب الوزيريْن” الذي هَاجم فيه ابن العميد وابن عبّاد، وقد خصّ الأخير بهجاء مقذع، فقد جالسه التوحيدي لمدة عامين، ثمّ حدثت الجفوة بينهما بسبب رفض التوحيدي أن ينسخ رسائله وفضّل أن يكتفي بنسخ قطع منها، وهو ما اعتبره ابن عبّاد إهانة له، فثار لكرامته مُستهجنًا مَنْ يكون التوحيدي ليحكم على رسائله ويلمّح بأنّ فيها الجيّد ودون الجيّد.

ثمّ يعرّج إلى أهم حدث في حياته، وهو إقدامه على حرق كتبه قبل وفاته لاعتقاده أنها “لم تجلب له الرفاه والاعتبار”، وعبر علاقة حسن ميرو بمؤلفات التوحيدي نتعرف على أسباب السُّمعة السّيئة التي حاقت بكتاب “مثالب الوزيريْن”، وأنها كانت -على الأرجح- لأسباب سياسية ودسائس ضدّه.

اللافت أن الأستاذ لم يظهر حماسًا لمشروع حسن، وحاول صرفه عنه، على نحو ما فعل أستاذ إسماعيل كملو -في “أنبئوني بالرؤيا”- بتذكيره بالمقالات التي تناولتْ الموضوع، وهو ما يعني أنه لا يُقدِّمُ جديدًا يُذكر، وهو ما فعله الأستاذ هنا مع الطالب حسن ميرو، فذكر له أن أحدَ الزملاء ينوي نشر دراسة توضح إنسيّة التوحيدي مقارنة بمقالات مونتاني، ومثلما يجرد إسماعيل كملو خطة بحثه ويفصّل ما ينوي كتابته، نرى هنا حسن ميرو يقترح أن يكون بحثه من ثلاثة أجزاء تتوافق مع جوانب أساسيّة في شخصية التوحيدي: الفيلسوف الإنسيّ، الصوفي الهجاء، وهو ما رفضه الأستاذ (ع).

الكتاب الضائع

من نقطة الخلاف هذه وإصرار الطالب/ حسن ميرو على موضوع التوحيدي ورفض الأستاذ له (وهو ما تكرر مع إسماعيل كملو في أنبئوني بالرؤيا)، تتفرع قصة ثالثة جديدة، بطلها هذه المرة الباحث الأميركي يوليوس موريس، وهو الآخر سيتشابه مع حسن البصري في الهيام بالفتاة التي كانت تسبح، وأيضًا يتشابه مع حسن في اهتمامه بالتوحيدي.

فيوليوس موريس ألّف كتابًا عن “كتاب ضائع” لم يصل إلينا كتبه التوحيدي بعنوان “تقريظ الجاحظ” هو الاستثناء الذي نجا من شرِّ التوحيدي، ويستعرض الراوي ما قام به موريس كي يصل إلى المؤلف الضائع، وهنا ينتقل الراوي الحكّاء إلى باحث نابهٍ يستعرض آليات البحث ومنهجه في البحث والاستدلال الذي يصل إلى حدّ الشّك، على نحو تشكيكه في وفاة الجاحظ تحت ركام كتبه، وصولاً إلى النتائج بالأخطاء التي وقع فيها ابن خلِّكان.

حضور كتاب أبي حيان التوحيدى “مثالب الوزيريْن”، وما اقترن بالكتاب من إشاعات تتردد بأن من يقرأه يُعاني من انتكاسة خطيرة، يقترن بحضور تأثير قراءة “ألف ليلة وليلة” في رواية “أنبئوني بالرؤيا” حيث شاع أيضًا أنّ مَن يقرأ الليالي كلها يموت بعدها. ومع أنها تدخل في إطار البنية التكراريّة التي ذكرتها سابقًا، إلا أنها على الجانب الآخر/ الإيجابي تضعنا أمام إشكالية الرقيب بمفهومه المعاصر، فالرقيب الذي يُمارِس الحجب والمنع حاليّا يتوازى مع هذا الرقيب الخفي قديمًا في المنع والترهيب لما لا يتوافق مع أيديولوجيته على نحو ما فعل ابن خَلِّكان؛ فَمُسَرِّب الإشاعة قديمًا يتوازى مع دور الرقيب حديثًا، وكأن كيليطو يقول إن فعل الحجب والمنع هو فعل سلطوي بامتياز يُمارِسه كل من لديه سُلْطة، الاختلاف الوحيد هو في الوسائل والذرائع لحجة المنع.

وهنا يتجلّى مرة أخرى حضور الباحث لا الروائي، في بحثه عن تأويلات لأسباب هذه السمعة الضّارة التي لحقت بكتاب التوحيدي، ومَن وراء تسريب إشاعة الضّرّر التي تلاحق مَن يقرأه، وكذلك في كافة المعلومات المتعلِّقة بتاريخ نشر الكتاب وتحقيقه، وما أضافه المحقِّقون للكتاب من هوامش وملاحق وتعليقات وفهارس… إلخ. هكذا يستعيد دور الباحث ويتخلّى عن دور الراوي، في تبادل توافقي للأدوار بين الباحث والراوي، فالراوي يحتاج إلى الباحث لتوثيق معلومة، والباحث يحتاح إلى الراوي لسرد حكاية، وتارة نراه يستعرض بحث موريس عن “قدر المفاتيح”، وما جاء فيه من تركيز على حكاية حسن البصري وعلاقته بالباب الموصد ولماذا تركت له الأخوات مفتاح الباب الممنوع، وهل كن يعرفن ما بعد الباب؟

يبدو أن كيليطو عبر وسيط، هو يوليوس موريس وحسن ميرو، يعيد قراءة حكايتين متداخلتين الأولى حكاية حسن البصري، ويعمل على سد ثغرات الحكايات عبر أسئلة عن لماذا ترك المفتاح لحسن؟ ولماذا لم يحرق حسن الثوب بدلا من إخفائه، حتى يحول دون العثور عليه، ومن ثم استحالة العودة. هل أحبت الجنيّة حسن؟ وإذا كانت أحبته فلماذا هربت؟ وبالمثل حكاية التوحيدي، فيعمل على إعادة قراءة أسباب خلافه مع ابن العميد وابن عبّاد، وما ترتب على هذا الخلاف، وهل هذا راجع لشخصية التوحيدي نفسه، أم لأسباب أخرى؟ ودور الآخرين في ما لحق التوحيدي من اتهامات.

السّرد يتحوّل عند كيليطو بكسره لتتابعية الزمن إلى سرد استباقي يسرد عمّا سيكون لاحقًا، وليس ما كان أو ما هو كائن

يقوم النص على لعبة التوازيات والتماثلات، لا على مستوى التوازي بين حكاية حسن ميرو وحسن البصري فقط، وإنما أيضًا على مستوى الوظائف والأدوار التي تؤديها الشخصيات؛ فدور الوسيط الذي يؤديه قديما كتاب بهرام المجوسي، يوازيه دور كتاب “عصفور من الشرق” لتوفيق الحكيم في تغيير مسار حسن ميرو، ويتوازى كتاب التوحيدي “الامتاع والمؤانسة” مع كتاب “الليالي” على نحو ما عقد حسن ميرو من أوجه مشابهة بين الكتابين، فكتاب “الإمتاع والمؤانسة” يتكوّن من أربعين ليلة، يتحدّث فيها التوحيدي مع الوزير أبي عبدالله العارض، وهو يتمثّل دور شهرزاد التي تتكلّم في الليل وتسكت مع اقتراب النهار، كما أن أحد مواضيع الإمتاع يتفق مع ما جاء في الليالي، حيث العلاقة بين المثقف ومَمُثِّل السُّلْطة.

وبالمثل يتوازى الدور الإرشادي لهيلفي (الفتاة التي قابلها موريس في فنلندا، واقتسمت معه سجائره، وصار تحت حمايتها) بما ذكرته عن الباب المغلق (الفتاة التي تستحم عارية في البحيرة)، مع الدور الإرشادي الذي لعبته الأخت الصغرى في حكاية حسن البصري؛ فالأخت الصغري قد هامت بحسن البصري، وهي التي قادته إلى الغرفة المجهولة، كما أوصته بألا ينظر في عيني المرأة، وأيضًا أوحت له بسر امتلاك الجنيّة، بأن يستحوذ على ثوبها الريش، وكأنّ فعل التحذير “احترس” بمثابة الإغراء على المغامرة، فحسن البصري دفعه الفضول واقتحم ما وراء الباب فحدث ما حدث، وموريس أجهده الفضول ولم ينم ليلته وفي الصباح قادته خطواته إلى البحيرة، ولما لم تأت، قرر تأجيل رحلته، إلى أن رآها ذات يوم، وخلبت لبه.

ينتهج كيليطو في كتاباته آليات مستعارة من المدونة السردية القديمة، تجعل من النص الجديد متكئًا على النصوص القديمة، سواء باستعارة العنوان “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” الذي هو مقتبس من المشهد الختامي لـ”ألف ليلة وليلة”، أو من ناحية أن طبيعة الراوي العليم تتوازى مع طبيعة الراوي في المدونة السردية القديمة؛ فهو لا يكتفي بالسرد والرصد، وإنما يقوم بمتابعة الشخصيات ويتدخل بالتعليق عبر الأسئلة كمحاولة للفهم والتعرُّف على أسباب هذا التحوّل، وهذا ما نراه في تتبُّعه لحسن بعد هروب زوجته، فيصحبه في شقته ويلازمه كظله وهو يتوجه إلى المطبخ، ليُحضّر القهوة، وتأثير هروب زوجته على علاقته بأمه، كما نراه يتابع يوليوس في رحلته إلى أميركا وينقل لنا أصداء بحثه الذي ألقاه، وتأثير ما قالته الغجرية عليه وعلى زوجته.

ومن الاستعارات القديمة التي ينتهجها الراوي ما هو متعلّق بالبناء فيعتمد على تقنية التناسل القصصي، فتتناسل عن الحكاية الأصلية حكايات فرعية، تتوازى معها أحيانًا على اختلاف السِّياق التاريخي والثقافي. وما يتضمّن هذه الآلية من الميل إلى سرد التفاصيل الدقيقة والاعتماد على الاستباق كنوعٍ من التشويق.

هل لنا بعد أن استدللنا على ما يؤكد البنية التكراريّة الملازمة لنصوص كيليطو أن نقول بكل اطمئنان إن نص “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” هو تكرار لنص “أنبئوني بالرؤيا”، وإن المؤلف لم يقدِّم حكاية جديدة، بل غيّر فقط أسماء إسماعيل كملو إلى حسن ميرو، ومن كتاب “ألف ليلة وليلة” إلى كتاب “مثالب الوزيرين” للتوحيدي، وكأننا إزاء نص منسوخ على نص آخر، والكتاب الضائع في هذا النص، بالمخطوطة التي يعثر عليها بطل “أنبئوني بالرؤيا” من بائع الكتب القديمة أثناء رحلته إلى أميركا.

في الحقيقة كيليطو ماهر في تقديم استراتيجيات كتابية، إلا أن نصه لم يضف جديدًا خاصة أن ما ذكره من استراتيجيات كتابية وأساليب سردية يظل حكرًا عليه بما في ذلك كتاباته النقدية، وسبق أن كررها في نصه “أنبئوني بالرؤيا”، بدءًا من العنوان المستعار، مرورًا بالتناسل القصصي والتداخل الحكائي وتعليقات الراوي وغيرها.

الأمر لا يتوقف عند مستوى التشكيل، فبالمثل نرى هذا على مستوى القضايا الإشكالية التي تعرّض لها النص، كقضية حرق الكتب، والكتب سيئة السّمعة والإشاعات التي تلاحق بعض المؤلفات، والأهم هو بيروقراطية الدرس الجامعي، ودور الأساتذة المـُثبِّط لهمَم الطلاب الراغبين في طرح موضوعات جديدة بعيدة عن النمطية. كل هذا نراه بصورة أكثر وضوحًا في علاقة إسماعيل كملو مع أستاذه، ثم الصراعات أثناء مناقشته الأطروحة، وتنكُّر التلميذ للأستاذ. إذن ما الجديد الذي قدمه كيليطو في هذا النص؟ في ظني أنه لم يقدم جديدًا، بل قدم نصًّا مستنسخًا من “أنبئوني بالرؤيا”.