لماذا تحولت المدينة إلى وحش والرواية إلى أداة للهجاء

تمثل المدينة جوهرة الحضارة وأرقى التجمعات الإنسانية بما تقدمه من نمط حياة لا يتوقف عن التطور ومن نظم اجتماعية متشعبة ومتجددة، وهي علاوة على كل ذلك وطن جامع لكل الفنون. أدباء ومسرحيون وسينمائيون ورسامون وموسيقيون وغيرهم تغص بهم المدن وتوفر لهم فضاء للتلاقي والتلاقح، وبالتالي هي فضاء يدفع بالفن إلى التجدد. لكن نتساءل ما هو الدافع وراء انتشار موجة هجاء المدينة خاصة في الأدب؟

تُعرَف البُلدان بمُدُنها الهامة ومعالمها الشهيرة، فحالما تُذكر فرنسا نذكُر باريس، ويَسطُع في خيالنا برج إيفل وقوس النصر، وحين يُشار إلى الولايات المتحدة الأميركية يخطر في أذهاننا ناطحاتُ شيكاغو وشوارع نيويورك. كما أن بعض المدن تفوق في شُهرتها البُلدان التي شيَّدَتها، فربما تستدعي مدينة فيينا لخيال الواحد منا ما لا تستطيعه النمسا، ومثلها مدن أمستردام وهونغ كونغ وبرشلونة وأثينا، فالمدينة هي المَعْلَم الأوضح والأكثر سطوعًا بين معالم الحضارة الإنسانية، والدليل الأبرز على سعي البشر وراء التقدُّم والمدنيَّة.

وقد اشتُهِرت العديد من المدن الكبرى حول العالم بشتى مجالات الفنون؛ فقد ذاع صيت باريس منذ قديم الأزل كعاصمةٍ للمتاحف والموضة، ومثلها فلورنسا كعاصمة للنحت والفنون التشكيلية، ولندن كعاصمة للمسرح والدراما، وبرلين كعاصمة للفنون في العموم، كما تصعب منافسة برشلونة في فنون العمارة، وهوليوود في صناعة السينما، إلى آخره.

ارتبطَت أسماء العديد من المدن بمهرجانات السينما التي تستضيفها، أشهرها مدن كان وبرلين وتورونتو ونيويورك وروتردام وموسكو.

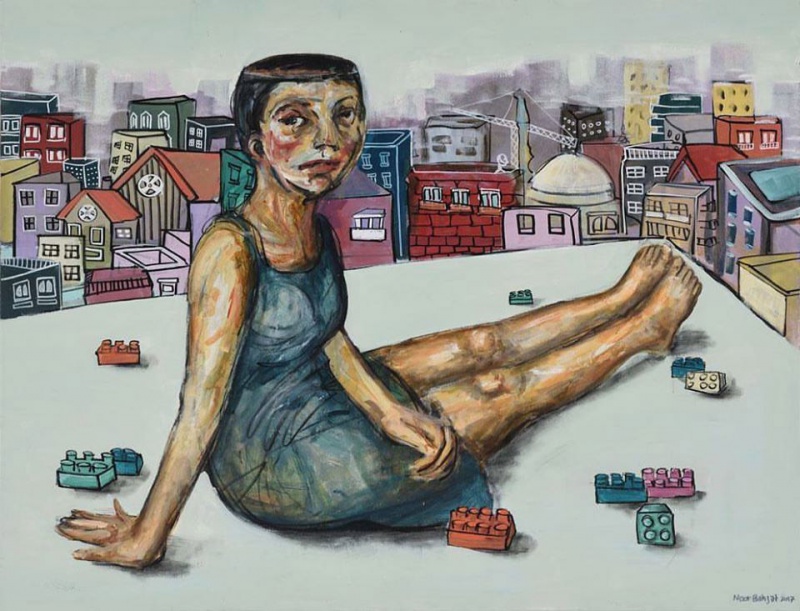

المدينة تلتهم البشر دون رحمة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

كذلك ارتبطت العديد من الأعمال الروائية بمُدُن بعينها، مثل روايات دوستويفسكي التي تدور أكثر أحداثها في مدينة سان بطرسبرغ، وروايات باتريك موديانو التي تتناول حياة باريس المعروفة والخفية، ومثلها روايات نجيب محفوظ التي تُشرِّح القاهرة في مختلف الأزمنة.

لذلك نستطيع القول بأن المدن والفنون صنوان في رَكْب الحضارة؛ حصانان يجُرّان العربة جنبًا إلى جنب، ومن الغريب ألا يسود بينهما الوئام والغزل المتبادل، كما جرى الحال منذ قديم الأزل. غير أننا صرنا نلمح في الكثير من الأعمال الروائية المتأخرة تربُّصًا بحياة المدينة، وهجاءً لآلياتها التي تتسلَّط على رقاب الناس.

كما لوحِظ انتقال هذه النزعة الهجائية للمدنيَّة إلى ساحة الرواية العربية، خاصةً في هذه الروايات التي تتناول حياة المغترِبين في المدن الكبرى، تلك التي لطالما كانت مقصِد الكُتاب والمبدعين والمحفِّز لأخيلتهم وتصوراتهم الفنية المبتكرة.

صار الأمر أشبه بتيار جديد في الرواية العربية، يطرح فكرة الاغتراب، ويتعرَّض إلى المدنيَّة الصارمة باعتبارها غولًا يلتهم حياة البشر روحًا ودمًا؟ إنه خليط من الإعجاب بالمدينة والنقمة عليها، نحتاج لأن نستكشف طبيعته ونستشرف نتائجه، حتى نضع هذا التيار الإبداعي في إطاره المناسب.

قطط تائهة على الطريق

في روايته “كقِطة تعبر الطريق”، يتناول الكاتب المصري حاتم حافظ عالم المدينة الأوروبية الحديثة، في فرنسا بالتحديد، حيث مدينة النور والفن والحب والإشعاع الليلي، وحيث تتَّسم أغلب الشخصيات بالتيه والضياع، حتى المتسلطين منهم. الكل فاقد للبوصلة والاتجاه في شوارع المدينة الكبيرة ومحطاتها اللانهائية.

نلتقي عالية، اللاجئة السورية التي تُفلِت من وحشية الحرب الطاحنة، لتسقط في فخاخ المدينة الكبيرة الساهرة، باريس بعنجهيتها وعنصريتها وتسلُّطها على مصائر الوافدين؛ تحمل عالية ماضيها في حقيبة سفر تحملها من هنا لهناك، بحثًا عن فرصة عمل في مجال الترجمة تُشعِرها بالتحقُّق والاستقلالية، ومن ثم القدرة على الاختيار.

المدن والفنون صنوان في رَكْب الحضارة

فتسقط في حبائل فرانسيس، الناشر الفرنسي، ورفيقته سهيلة ذات الأصول العربية، تلك التي تُجبر عالية على ترجمة رواية سورية تحكي تفاصيل حياة لاجئة تهرب من براثن الحرب؛ إنها قصَّة عالية نفسها، كأنما تُريد لها المدينةُ أن تنزلق من جديد في قسوة ماضيها القريب، قبل أن تُفلت تمامًا منه.

تُسقِط سهيلة أزماتها الشخصية على سائر الشخصيات، تحتمي بانتمائها لأخويَّة سريَّة تضمها مع فرانسيس، الناشر الفرنسي، فتتسلط بذلك على مصائر المحيطين، ربما كوسيلة للإفلات من متاهتها الخاصة في حياة باريس الليلية التي تحفَل بالكثير من المتناقضات، ومن انعدام قدرتها على العودة إلى جذورها السابقة. حتى ميشيل، الحبيب الفرنسي، نجده تائهًا في مدينته، منذ ترك عمله السابق في المجال الفني، عازمًا على شق طريقه على طريقته، ومنذ فقَدَ اتصاله مع جذوره الريفية، فلم يعُد يجد الملجأ بعيدًا عن عالية وابنتها الصغيرة المرتبطة به.

أليست كل هذه الشخصيات قططًا سائبة على الطريق، لا تملك بوصلةً تقودها في متاهات المدينة منذ سقطَت السياسة والفلسفة والأيديولوجيات؛ قطط تُغامر بحياتها لأجل العبور لضفة أخرى لا تعرف يقينًا إن كانت ستجد عليها الأمان، لكنها تحاول برغم ذلك، مدفوعةً بتيار الحياة وبالرغبة في البقاء.

قداس للموت المجاني

هناك أيضًا رواية “القداس الأخير” للكاتب ولاء كمال، التي تدور في مدينة أوروبية غير محدَّدة، وتحكي عن “ماري”، الشابة الأوروبية الجميلة، التي تُفجِّر نفسها في كنيسة بلدتها الأم بين أهلها وجيرانها، بإيعاز من جماعة إرهابية متطرفة تقوم بتجنيدها لصالح أغراضها غير السلمية.

أما راوي القصة فهو زوجها السابق، الكاتب المصري المولَع بكتابة الروايات وبتدريس الفنون الغربية الكلاسيكية، والذي نال جائزةً أدبية يحسده عليها زملاؤه الكُتّاب، نكتشف عبر السرد أنه حصل عليها بدعم من الأجهزة الأمنية التي يعمل لصالحها في كتابة التقارير عن زملائه الكتّاب وترشيح مَن سيفوز منهم بهذه الجائزة أو تلك.

يجد الراوي ملاذه من حياته التي يبدو متورِّطًا فيها وغير راضٍ تمامًا عنها، في خبر تفجير حبيبته وزوجته السابقة ماري لنفسها في كنيسة بلدتها، فيسعى لفهْم قصتها وما جرى في حياتها خلال خمس سنوات مضَت منذ حدث الانفصال، فيقوم بالسفر إلى مسقط رأسها وحضور القداس المقام على روحها، بين متعاطفين من أسرتها وناقمين من سائر أهل البلدة، بغية تأليف كتاب عن تحوُّل ماري ونهايتها المؤلمة.

وبرغم دأب الكاتب على الغوص في تحليل الدوافع النفسية والاجتماعية لما أقدمَت عليه “ماري” الأوروبية، بتركها طفلتها الوحيدة وتضحيتها بكل ما يتعلَّق بأهلها وماضيها السابق، إلا أن الشعور الذي يُخيِّم على الرواية بشكل عام هو الوحدة والاغتراب، إذ لا تشعر أيٌّ من شخصياتها الرئيسة باتساق كامل مع محيطها الموضوعي، لا الكاتب اللامع في مجاله والذي يُكابد إحساسًا عميقًا بالخزي من مآله ومن فظاعة استغلاله لموهبته، ولا ماري التي لطالما عانَت منذ طفولتها من قسوة التنمُّروالتوقعات التي تُجبَر على التوافُق معها، قبل أن تنال رضاء الآخرين.

حتى الشخصيات الثانوية تُعاني نفس الوحدة والانكفاء على الذات؛ تحمل سُخطًا مكتومًا يُفصِح عن نفسه في صورة عنف زائد أو توحُّد تام، إنه نتاج المدنيَّة الحديثة التي تُناقِض لدرجة مخيفة تلك الصورة الكلاسيكية لمدن العصر الباروكي التي يستعرضها الراوي عبر تجواله على المتاحف والمعالم الأثرية لكبرى المدن الأوروبية، والتي يظهر خلالها الجَمال كأنما صار حبيسَ المتاحف الأنيقة والكنائس العريقة، فيما يُعرَض الإنسان المعاصر في متاحف مفتوحة للوحدة والاغتراب.

ثمة رواية أخرى تدور أحداثها في مدينة أوروبية كبرى هي رواية “على خط غرينتش” للكاتب المصري شادي لويس. حيث يتورَّط الراوي في إقامة جنازة لتوديع لاجئ سوري مسلم، لا هو من دينه ولا من أبناء جِلدته، إذ يموت اللاجئ الشاب في إنجلترا بعد رحلة هروبٍ عجائبية من موت محقَّق.

يعيش السارد وحيدًا بعدما غادرَتهُ صديقتُه، فصارت حياته أشبه بالبصل المتجمد الذي تركَته خلفها يوم غادرَت الشقة وذهبَت إلى الأبد؛ حياة مجمَّدة منزوعة النكهة والحرارة. كما يشعر باغتراب مماثل في وظيفته الحكومية، إذ يبدو منفصِلًا تمامًا عما يقوم به، يتحرَّك بدافع الروتين والنظام لا أكثر ولا أقل.

فيما تعيش المدينة حالةً لا تقل اغترابًا عن حالة السارد، إذ يسكنها أشخاصٌ متوحِّدون مع أنفسهم، ينتمون لأجناس شتى وخلفيات غير متجانسة على الإطلاق؛ ثمة امرأة سمراء تلوِّن وجهها بالجير الأبيض وتمارس عنصرية مضادة مثيرة للدهشة، وأخرى من أصل كردي ترفض الحديث بلهجتها الأصلية وتدَّعي عدم الفهم إزاء كل مساءلة رسمية، وآخر من أصل عراقي يُسلّي وقته بحضور جنازات الراحلين العرب دون سابق معرفة بهم.

إنها المدينة وقد صارت مُتحفًا للغرابة والتوحُّد والموت، كل شيء مرهون بالسجلّات، عُرضة للإجراءات التقشُّفية، ليست الوظائف فقط، بل المرض والكلام والمشاعر المتبادلة.

اختفاء في شوارع المدينة

في روايته الغرائبية الطريفة والمؤلمة، والتي عنوانها “الاختفاء العجيب لرجل مدهش”، يُقدِّم لنا الكاتب المصري الكندي أسامة علام مدينةَ مونتريال، وقد اكتسَت بثوب غرائبي يتَّسم بالقسوة الممزوجة بالمرح والسخرية. البطل، فرانسوا ليكو، يعمل مُزيِّنًا للموتى، ويسعى لرسم الابتسامات على وجوه الموتى والأحياء على السواء، إذ أنه يعمل عملًا إضافيًّا أثناء المواسم والمهرجانات في تقديم العروض البهلوانية التي تُضحك الأطفال.

النزعة الهجائية للمدنيَّة انتقلت إلى ساحة الرواية العربية، خاصةً في روايات تتناول حياة المغترِبين في المدن الكبرى

يغبط فرانسوا زبائنَه المتوفين، فقد تخلَّصوا أخيرًا من الضرائب المفروضة والفواتير المعلَّقة فوق الرقاب مثل المِقصلات، وكذلك من السعي اللاهث وراء لقمة العيش في حافلات تصل متأخرة، فتُثير حفيظة مدير العمل وتستدعي تقريعه المهين. ثم يحدث أن يختفي فرانسوا في رحلة جبلية مع صديقه المهاجر الأفريقي، فتُتَّهم سيدة عجوز تُدعى نينا جانيون بالتسبب في اختفائه، نظرًا لهوسها بالأحذية وتخطيطها السابق لسرقة حذاء البهلوان المميز الذي يرتديه فرانسوا في المهرجانات.

الفنتازيا في هذه الرواية ليست تقنية مجانية على الإطلاق، وليس الهدف منها إضفاء البهجة والخيال على النص أثناء تعرُّضه لحياة المدينة الجافة والباردة، بل إن الخيال والغرائبية هو المَعقِل الوحيد الباقي، والذي تلتجئ إليه الشخصيات هربًا من حياتها الفارغة من الروح، والخاضعة لقسوة النظام وصرامته، لدرجة أن العجائز يتسلون بالتلصص على البيوت والإيقاع بسكانها تحت طائلة القانون لأهون سبب.

كما أن المتشردين يلتقطون طعامهم من صناديق القمامة دون أن يرأف لحالهم أي شخص، بل إن أحلام المهاجِرين تتجسد في صورة شخصيات فنتازية تسكن شوارع الخلفية لمدينة مونتريال، ويموت الواحد منها تلو الآخر، فلا يبقى ثمة أمل لكل هؤلاء، إلا في رسم الابتسامات الحقيقية على وجوه الصغار، والمزيفة على وجوه الموتى قبل مواراتهم التراب.

تبدو المدينة والمدنيَّة في هذا التيار الروائي مثل وحشٍ كاسر يلتهم البشر دون رحمة. كما تبدو الكتابة الروائية كأداة هجاء وتمرُّد على نمط الحياة الحديثة، ذلك المنجَز الحضاري الهائل الذي أعلى من شأن كل ما استطاع البشر أن يُنتجوه خلال رحلتهم نحو التقدُّم والرُّقي، لكنه حطَّ من قيمة الإنسان نفسه، وجعله ترسًا صغيرًا بلا قيمة حقيقية، يدور بداخل آلة رهيبة وهائلة هي آلة المدنيَّة الفارغة من الروح، لذلك يسهل استبداله بترس آخر لا يزيد قيمةً حين تتآكل سنونه ويفقد صلاحيته.