القانون الأردني لحماية اللغة العربية.. ترحيب وتخوّف

تواجه اللغة العربية تحديات كبيرة مع التطور التكنولوجي. فالعولمة طالت أغلب المجتمعات العربية وبدأت تمحو خصوصياتها الثقافية، ومن أهمها اللغة العربية التي تراجع حضورها مقارنة باللغات الأجنبية. وقد انتهجت العديد من الدول سياسات هامة لتعريب الإدارة والتعليم والتركيز على حماية الثقافة العربية، على أمل أن يسير ذلك الأمر بسلاسة.

عمّان - يحسب لقانون حماية اللغة العربية في الأردن، أنه أول تشريع من نوعه في العالم العربي، إلّا أن رحلة هذا القانون ما تزال طويلة لإرساء دعائمه في الحياة العامة، رغم أنه قطع شوطًا لا بأس به في تنفيذ مقاصده وغاياته وتحقيق الإجماع حوله.

فالقانون الذي رأى النور بعد أن أقرّه مجلس النواب الأردني قبل أزيَد من ست سنوات، أفرز نظامًا “إلزاميًا” لإجراء امتحان الكفاية في اللغة العربية نجحَ مجمع اللغة العربية بالتعاون مع الشركاء في تطبيقه لجهة رفع سويّة الإمكانات اللغوية للمرشحين لطيفٍ من الوظائف الحكومية والعامة والأكاديمية، لكنّ نظامًا آخر أعدّه المجمع ما زال بانتظار الإقرار ليكتمل عقْدُ القانون وتتحقق الغايات المأمولة منه.

قانون ثقافي

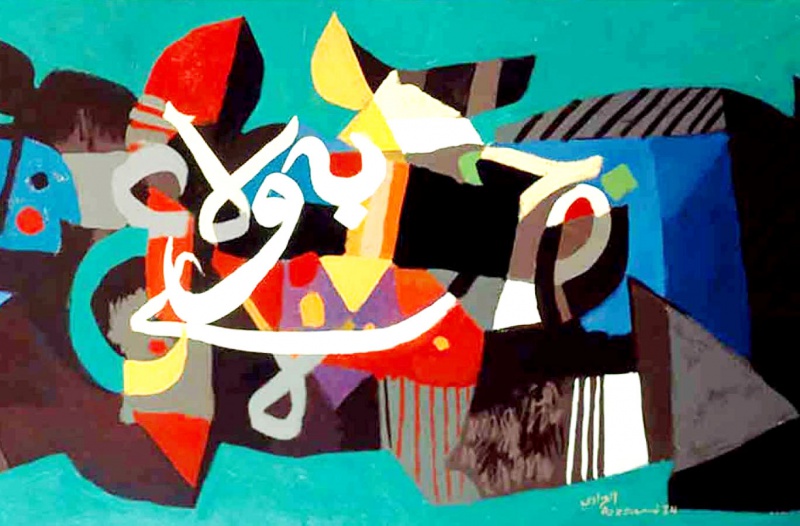

أهل اللغة ودارسوها ومحبوها من الشعراء والأدباء والكُتّاب وغيرهم، مدعوون للبحث في كيفية تحديث الخطاب باللغة العربية

يُلزم قانون حماية اللغة العربية مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية. ويشمل ذلك تسمياتِ هذه الجهات ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها والوثائق والعقود والاتفاقيات التي تكون طرفًا فيها، والكتب الصادرة عنها، وأيّ إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور، وأيّ منشورات دعائية وغير دعائية، وأيّ حملات إعلامية.

كما يوجب القانون أن يكون باللغة العربية، أيُّ إعلان يُبَثّ أو يُنشَر أو يُثبَّت في أي مكان عام، مع جواز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية عند الضرورة، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

حتى الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها صوتًا أو كتابةً كان لها نصيب في هذا القانون الذي يشترط أن تُترجَم إلى اللغة العربية. وهو ما يشمل أيضًا لافتات أسماء المؤسسات، وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات، والشهادات والمصدَّقات العلمية، مع جواز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.

ولا يغفل القانون تسميةَ الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، مع استثناء أسماء الأعلام غير العربية. وينطبق هذا على المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيهية والسياحية.

وبهدف تعزيز مكانة اللغة العربية، يشترط المجمع أن تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع، وأن يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

وينص القانون على أن اللغة العربية لغةُ البحث العلمي، وتُنشر البحوث بها، مع جواز النشر بلغات أجنبية، شرطَ أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية.

يؤكد الدكتور محمد السعودي الأمين العام لمجمع اللغة العربية، أن هذا القانون “ثقافيّ” في الأصل، وأنّ على الجهات التي تعمل في نطاقه أن تراعي أنه لا يُقصَد به أن يصطدم مع الناس.

ويضيف أن القانون أُقرّ بعد سنوات طويلة من “السبات” أو “الغفوة” في التعامل مع اللغة العربية ووضعها في المكانة التي تليق بها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون ينبغي أن يكون تدرُّجيًا، وبتعاونٍ من الأطراف المعنية جميعها، لاسيما أنه يمسّ ثقافة المجتمع والتعليم والعادات والتقاليد واللهجات المحلية، بصورة أو بأخرى.

يوضح السعودي أنّ من أبرز ثمار هذا القانون وتجلّياته التطبيقية، إقرار نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية، فبحسب القانون “لا يعيَّن معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معدّ أو محرر في أيّ مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة”، وكذلك أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية بـ”التدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف”، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

وجرى في الفترة التجريبية إخضاع أكثر من 12 ألف معلم للامتحان، وتراوحت نسب النجاح فيه بين 68 في المئة و81 في المئة، وهي نسبة “متقدمة على المستوى الدولي” وفقًا للسعودي، الذي أكد أن مجمع اللغة العربية -صاحب الولاية في تطبيق القانون والنظام- يستعين بديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء الامتحان في توقيتات مناسبة في أكثر من 20 مركزًا في محافظات الأردن .

أما الجانب الآخر الذي لا يقلّ أهمية لتعزيز حضور القانون في الحياة العامة، فهو المتصل بنظام “موافقة الأسماء” الذي ما زال بانتظار إقراره للعمل بمقتضاه.

ويبين السعودي أن هذا النظام يهدف إلى توافُق الأسماء التجارية مع قواعد اللغة العربية ومع التصوُّر العربي للأشياء. ويشير إلى أن المجمع استعان بعدد من الخبراء والاستشاريين القانونيين في إعداد النظام الذي لم يَحْظَ بعد بموافقة ديوان التشريع والرأي، بذريعة أن القانون لم ينصّ صراحةً على وضع هذا النظام الذي يُراد منه ضبط أسماء المحلات التجارية وضمان عدم تعدّي العلامات التجارية المحلية على نظيرتها العالمية.

وبشأن مدى التعاون الذي تبديه الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون، يقول السعودي إن وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمّان الكبرى، لم تعودا تسجّلان الأسماء التجارية إلّا إذا توافقت مع القانون. لكن الإشكالية بحسبه، أنّ هناك من أصحاب المحلات أو العلامات التجارية من لا يلتزم بالصيغة المسجّلة للاسم التجاري أو للعلامة التجارية، ولا يتردد في رفع لافتة باسمٍ آخر أو بلغة أخرى.

ورغم أن قانون حماية اللغة العربية ينصّ على تغريم المخالفين مبالغَ مالية محددة، إلّا أن المشكلة تكمن وفقًا للسعودي، في: مَن ينفذ القانون؟ فما زال هناك جدال في هذه المسألة، بخاصة أن مجمع اللغة العربية لا يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية أو تحرير المخالفات.

ضد التشدد في التطبيق

من جهتها، تقول الكاتبة والأكاديمية سهى نعجة، إن هناك أممًا متحضّرة سبقتنا إلى وضع قانون لحماية لغتها؛ “ليس لأنَّ اللغة في حالة حرب مع لغة أخرى، ولا لأنَّ اللغة في حالة انهزام وتضاؤل، أو احتضار وتلاشٍ، بل لأنَّ اللغة في حاجة إلى مطاعيم حديثة، تُكسبها مناعة وقوّة وصِحّة؛ لتبقى فينا ما حيينا، ولتبقى لأبنائنا هدية الأجداد للأحفاد.”

وتضيف بأنَّ اللغة العربيّة في هذا العصر أحوج ما تكون إلى قانون لحمايتها، بسبب “اقتراب اللغات بعضها من بعض حدّ التداخل الذي تضيع فيه معالم هويتنا، فنخسر ذاتنا من غير احتراب.”

وبشأن تفعيل القانون وتنفيذه، ترى نعجة أنَّ التفكير بتحويل القانون إلى سُلطة هو الذي يسيطر على عقلية الكثيرين، مع أنَّ تفعيل هذا القانون “يحتاج إلى تحويله إلى حالة اقتناع شعبي ووطني عند كلّ فئات الشعب العربيّ حتى يصبح كلّ متكلّم بهذه اللغة حارسًا لها، ومؤمنًا بها، وهذا يستدعي ما يشبه الحملات الإعلاميّة الإعلانيّة الدعائيّة التي تسعى إلى نشر الشيء الجديد.”

وتؤكد أن قانون حماية اللغة العربية لا يحتاج بالضرورة إلى سلطة تحميه، وتعاقب مَن يتجرأ على انتهاك حدوده أو تهديد وجوده، بل هو بحاجة إلى “عُشّاق له وللّغة العربيّة، يدافعون عن عشقهم للغتهم بالتقيُّد بها، وبالالتزام بها صافية مقطّرة نقيّة سلسة عذْبة حديثة متطورة مقنعة مثقّفة قادرة على ترجمة مشاعر عشّاقها وأفكارهم بجُمًل لا يجدون في بنائها سدودًا من القواعد اللغويّة غير المعاصرة”.

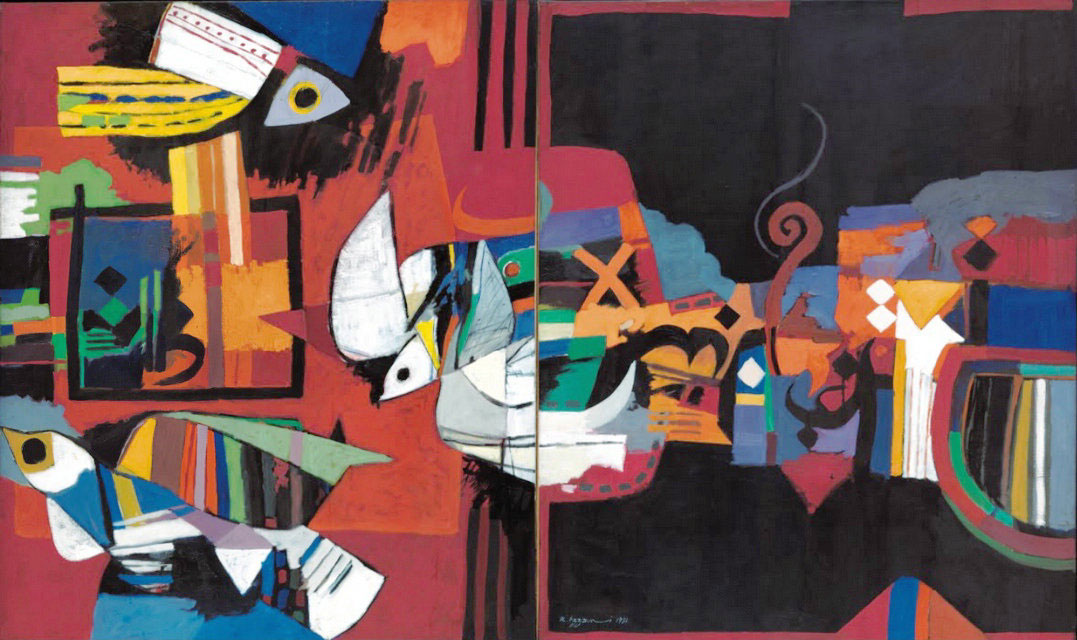

وفي هذا السياق، تدعو نعجة أهلَ اللغة، ومجامع اللغة، ودارسي اللغة ومحبّيها من الشعراء والأدباء والكُتّاب وغيرهم، البحث في كيفية تحديث الخطاب باللغة العربيّة من غير أن تفقد ثوابتها. وهذه المهمة حسب رأيها “تجعل من علماء اللغة العربيّة على اتفاقهم وافتراقهم مطالَبين بأن يقدموا لأبنائهم صيغًا تعليميّة حديثة من اللغة العربيّة، تجعل منها معشوقة جميلة للجيل القادم إلى عالم متشابك اللغات حتى لا يبحث ذلك الجيل عن لغة تقنعه، أو يبتدع لغة تغويه وتستهويه وتعبّر عنه وفق رؤياه كما الحال في ما يسمّى الآن: لغة الدواوين ولغة الأرابيزي”.

اللغة العربية في هذا العصر تحتاج إلى قانون لحمايتها بسبب اقتراب اللغات بعضها من بعض حدّ التداخل

أما الناقد والأكاديمي غسان عبدالخالق، الذي تولّى أمانة السرّ لجنة صياغة قانون حماية اللغة العربية، فيستذكر الاتجاهات المتباينة التي أظهرها أعضاء اللجنة في البدايات انطلاقًا من فهم كلّ منهم للقانون ومقاصده.

ويقول عبدالخالق إنّ بعض الأعضاء أظهر تشدُّدًا في مسألة فرض غرامات على مخالفي القانون بعد إقراره، بخاصة أولئك الذين يضعون لمحلاتهم لافتات بلغاتٍ أجنبية. وفي مقابل ذلك، كان هناك توجُّه معتدل يرى أن الغاية من القانون تثقيف الناس بأهمية التعريب، وخفض التلوث البصري في المشهد العام، والحدّ من العشوائية التي تسمُ توزيع اللافتات التجارية، والتوعية بجماليات الخط العربي وإمكاناته الكامنة فيه.

ويؤكد عبدالخالق أن المجتمعات المستنيرة “مندوبةُ على سنّ تشريعات لحماية الهوية في ظلّ تغوُّل العولمة وفي ظلّ ما يمكن تسميته تآكل ملامح الهوية الثقافية”، وهذا يشمل دولًا أوروبية، على غرار ألمانيا وفرنسا اللتين بادرت حكومتاهما إلى استحداث قوانين لحماية الهوية فيهما من تغول الثقافات الأخرى، وبخاصة الإنجلوسكسونية.

ويقرّ عبدالخالق هو الآخَر أن تطبيق قانون حماية اللغة العربية ينبغي أن يراعي التدرُّجية، فالغرض منه ليس “تغريم المخالفين” بقدر إيجاد قواسم مشتركة مع الأطراف المعنية (الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية) والحصول على تعاطفها وتأييدها وصولًا إلى صيغ توافقية من شأنها أن تعزّز استخدام اللغة العربية السليمة على الأقل (وليس الفصيحة) في المكاتبات والمراسلات والترويسات الرسمية واللافتات.

ويشدد عبدالخالق على أهمية هذا الجانب بحديثه عن الالتباسات ومواضع الخلاف التي تكتنفها الاتفاقيات المبرمة مع دول أخرى والمصاغة بلغات أجنبية في غياب نص عربي موازٍ يمكن الركون إليه عند الحاجة. وهو ما يجعل كفّة الطرف الآخر راجحةً عند حدوث نزاعٍ ما، الأمر الذي “سيتسبّب في ضياع حقوقنا وفي نشوء تفسيرات متعددة للنص نفسه“.