هل تنزع الكتابة الأقنعة أم تصنع أقنعة جديدة

يمكن للكتابة مساءلة التاريخ والأساطير، كما يمكن لها إعادة صياغة أفكار فيلسوف أو محاسبة شخصيات من الماضي وغيره، لكن السبيل في ذلك هو اللغة، فاللغة هي المحرك الأساسي للكتابة توجهها دفّة الرؤية وخبرة الكاتب. في حديث عن اللغة والرؤى، “العرب” كان لها هذا الحوار مع الروائي المصري مصطفى الشيمي الذي يعتبر من التجارب الأدبية المختلفة.

بدأ الشغف عند الروائي المصري مصطفى الشيمي بالكتابة في فترة مُبكّرة من العُمر بحثا عن شيء ما ربما لا يتضح كُنهه باكرا.

وتعددت بداياته، فعندما كان عاشقا كتب الشعر، وأدرك أن اللغة كانت النداهة الفاتنة، كلمات يطوعها على الورق، وتنبذ فمه في الحياة الواقعية، وعندما نطق، نطق مثل بقية الناس كلمات ميتة، ولم يمتلك قناعة أن اللغة عُزلة ستكبر مع الأيام، ولمس أن اللغة لا تأخذه إلى التواصل مع الآخرين، بل تبعده عن الجميع.

يقول الشيمي في حواره مع “العرب”، رأسي في صداع دائم من الأفكار، وهربا منها أنظمها ممسكا الورقة والقلم، وأخطط المكائد الطفولية للأصدقاء وللأعداء، وأحارب طواحين الهواء، وفي بعض الأحيان أكتفي بالمكائد على الورق دون تنفيذها، ما دامت جيدة الحبكة.

ويضيف، عندما كتبت القصة في عمر السادسة عشرة، عن طفل يأكل أوراق الشجر، عرفت أن هذا الطفل يشبهني، كان وحيدا مثلي، ربما ظللت أكتب لأجد ذلك الطفل.

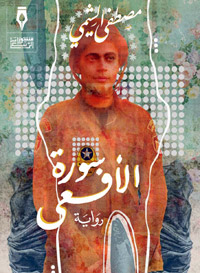

وصدر للشيمي عدد من الأعمال الأدبية، منها رواية “سورة الأفعى”، والمجموعة القصصية “هكذا تكلم الذئب”، استطاع أن يصنع طريقه الإبداعي المُختلف عن مُجايليه والمُعبّر عن أفكاره بصدق إبداعي استحق على إثره الوصول إلى بعض الجوائز البارزة.

مشرط الكتابة

قد تبدو الكتابة مشرطا ينبش أماكن الوجع، وتكشفها، لكنه يزيدها ألما ولا يُضمّدها، وربما تضع الكاتب أمام أسئلته اللانهائية دون أن تُرضيه بإجابة. لكنها بالنسبة إلى كاتب “سورة الأفعى” طريقة لفهم الذات، كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟

ويشير الشيمي إلى أنه لا يملك إجابة واحدة عن ذاته التي يكتشفها مع كل كتابة، إنها لعبة أقنعة، مع كل نص يقول ها أنا، لكنه يرى وجوها جديدة مع كل نص، فهل الكتابة تنزع الأقنعة أم تصنع لنا أقنعة جديدة؟

هذه المطاردة، هي الجزرة التي تضعها على طرف العصا التي تحملها على أمل أن تأخذك إليك يقول “أعتقد أنها الكتاب، مع ذلك عرفت من الكتابة أنني وحيد، والهوس باللغة بؤس، والبحث عن الجمال مؤلم”.

وعرف الشيمي أيضا أنه مهووس بالسيطرة، ويضع كل بطل في منزلة بعينها، ويلعبان معا حين يجاهد للهرب من أسفل يده، ومن الكتابة عرف أنه مريض بالوسواس، يقصد لماذا يعدل الكلمة مرة بعد مرة؟ وإن لم تكن الوساوس مرضه فإنها المثالية، والرغبة في الوصول إلى الكمال.

السيريالية ملمح حاضر في كل ما يكتب الشيمي، جذور ذلك الارتباط أو التوحد ربما مع الرؤية السيريالية للعالم في الواقع وفي الكتابة قد تتشكل بفعل تأملات مُبكّرة لعالم انطبعت صوره الغريبة في ذاكرة طفولة حائرة أوتتبلور لاحقا بفعل قراءات أثّرت في مخيلة الكاتب ورؤيته للعالم. يرى الشيمي في حواره مع “العرب”، أن ذاكرة الطفولة تؤول كل ما نقرأه، “إصرار الذاكرة” على قول سلفادور دالي، الساعات اللينة، أو الانقطاع عن الزمن (الزمن التقليدي)، ففي وقت من طفولته، انقطع عن الزمن (من صدمة ما).

لم ير لوحة دالي لكنه شعر بالفزع، وعندما رأى اللوحة أوّلها كما شاءت ذاكرته، فالسريالية، كما يراها، بناء زمن جديد، زمن متقطع غير منطقي،

ينحاز إلى الذات لا إلى الجموع، والذاكرة تحبّ هذه اللعبة، فهي تكره الواقعية، لا ترى الأشياء مرتبة، إنها فوضى جديدة.

يقول الشيمي إنه لا يستطيع أن يحدد نقطة بداية، فالبدايات كذبة، ومثلما تولد الغرابة من الترتيب الفوضوي للزمن وللأشياء، فإنها تولد من قطع العلاقات أيضا، وهو مسكون بهذا البتر منذ الطفولة، بالرغبة في قطع صلته مع الأشياء أو الجذور أو القواعد المفروضة عليه.

يكتب الروائي المصري الشاب بلغة تقترب كثيرا من الشعر، شديدة التكثيف، مُحمّلة بقدر كبير من الرمزية والدلالة المرجعية، وهي ملائمة تماما للعوالم التي يكتب عنها، يقول “منذ بدأت الكتابة وأنا أشتهي لغة تشبهني، أشم فيها رائحة النرجس، كتابة الشعر سرا ساعدتني على التطهر من الاستطراد، ولم تكن العوالم بعيدة عن هذا الهوس، فالحكايات كثيرة، واعتدت لوقت كتابة كل شيء، وأي شيء، كتابات ظلت في الدرج كتمارين، وظل السؤال يطرق رأسي، أي الحكايات أرغب في سردها”.

ويضيف أنا مؤمن بالحفر، بتتبع تاريخ الفكرة، وأعتقد في العمق أيضا (العمق المزري في حكاية باتريك زوسكيند) أو لندعوه الدفن، أرغب أن تكون هذه العوالم كلها جثة واحدة، ومثلما فعلت إيزيس ودفنت أعضاء الجثة في كل الأرض، أفعل، لا أقول إن هذه العوالم واحدة، بل أقول هناك خيط يلضم كل شيء، أو هكذا آمل.

سردية للشيطان

في روايته “سورة الأفعى” ثمة شذرات متفرقة تُشكل فسيفساء روائية تشتبك مع الواقع لكنها تُجرده إلى نتف من الأفكار والمشاعر المنبعثة من مساع متعرقلة لا يُقيض لها النجاح، من طموح بمدينة أفضل لا يتحقق، من تساؤل حول الإنسان، ذلك الغريب منذ وجوده.

يلفت الشيمي إلى أنه قبل كتابة الرواية طارد يهوذا في رأسه، وكانت أسئلة الشر تشغله؛ كيف تبيع النبي أو ابن الله مقابل ثلاثين قطعة فضة، ولماذا؟ لماذا كل هذا الدمار في الأرض؟ لقد طال بنا الأمد حتى صرنا نرى هذه الأسئلة طفولية، فالعالم على هذه الحال، وسيظل.

ويتابع “أذكر أن الشاعر الراحل نجيب سرور رافقني في هذه المطاردة، وكان يردد بيتا طوال الوقت، وأنا أردده وراءه ‘هبط اللصان إلى العالم، فإذا العالم وكر لصوص‘، السرقة، كانت لا الكلمة، في البدء، وكان لا بد من العودة إلى سفر التكوين الأول لمعرفة من الفاسد”.

وتقدم “سورة الأفعى” سردية جديدة للشيطان، أو لنقل إنها تقدم الشيطان البشري قربانا عن إبليس، وهو الشيطان الذي ظلمناه.

ويوضح الكاتب “لا أقول إن كل هذه الأفكار سكنت رأسي وقتها، أثناء الكتابة. لا، بل كنت شغوفا بمطاردة الصور، ولم أملك هذه اللغة النقدية، ولم أعرف لماذا لا بد أن تكون هذه الرواية فسيسفاء صغيرة، هكذا، كأنها شظايا من كل مدينة، وكأن هذا النفس المقطوع المجروح من أثر الحرب، ولم أر بأنها سورة لا بد أن تتقاطع فيها الحكايات، على غرار نفس الراوي العليم، عظيم الشأن، لم أعرف كل ذلك وقتها”.

لماذا لا نكون سيئين بقدر هذا العالم، ولماذا نختار أن ننجو بطفولتنا؟ سؤال يُطرح في روايته وربما فكرة تساوي الخيارين أمام غُربة الإنسان الوجودية في هذا العالم مطروحة في الرواية.

يؤكد الشيمي “أظن الغريب، بطل سورة الأفعى، قد يتفق مع هذه الرؤية، الغربة التامة والانعزال، والزهد في كل اختيار، لكنها لم تكن حالة صوفية، كانت موتا، والغريب ميت يمشي على قدمين، أعتقدُ بالوجودية، وأدرك أن الأرض المنفى، وأننا في شقاء كما صورتنا الأساطير القديمة، ومع ذلك؛ الوجودية على المستوى الشخصي ذات نزعة تفاؤلية، قد يبدو هذا مضحكا في ظل كتاباتي السوداوية، لكن أعتقد أن الحياة رغم قبحها ساحرة في بعض تفاصيلها، وأن الاختيار قد يولد المعجزات، أو يفجر مثل هذا السحر”.

“هكذا تكلم الذئب”، عنوان مجموعته القصصية الأحدث، الذي يتناص مع نيتشه في كتابه “هكذا تكلم زرادشت”، ويمكن أن نُلاحظ أوجه تلاقيه مع فلسفة نيتشه من خلال قصص هذه المجموعة.

السريالية، كما يراها الكاتب هي بناء زمن جديد، زمن متقطع غير منطقي ينحاز إلى الذات لا إلى الجموع

يُبيّن الروائي المصري أن هناك تناصا مع صرخة زرادشت، حين قال “سلكتم الطريق الطويل من الدودة إلى الإنسان، لكنكم ما زلتم تحملون الدود في أعماقكم”، هنا، في “هكذا تكلم الذئب”، لم يقطع الإنسان هذا الطريق الطويل، وإن حدث، فإننا نسمع الذئب يصرخ “هذا هو الطريق القصير من الإنسان إلى الدودة”، متصورا أن الذئب لم يلعن هذا الإنسان الدودة بقدر ما يلعن الطريق، حيث الآلة التي تدهسنا.

ويقول لـ”العرب”، في قصص هذه المجموعة، قد يبدو الإنسان الأعلى مختلفا عما يريده نيتشه، فهو مجرد شخص يمتلك مرحاضا خاصا، وعلى كل إنسان أن يعمل بجد، للترقي والوصول إلى هذه المكانة، وهي صورة مضحكة رآها في وظيفة ما، حيث يدخل جميع الموظفين دورة مياه واحدة، ووحده المدير (الإنسان الأعلى) يمتلك هذا المرحاض الخاص.

ويشرح، أن قصص “هكذا تكلم الذئب” تستعير أفكار نيتشه، لكنها تعمل على تحريفها، أو إساءة تأويلها لبناء دلالات مغايرة، وهو في كل كتاباته يتبنى هذه فكرة، التحريف أو إساءة التأويل.

تُقدّم هذه المجموعة عالما كابوسيا سيرياليا لإنسان يفقد إنسانيته، يصير شيئا، حيوانا، مسخا بهيئة إنسانية، بعد أن امتُهن في ظل آلة الرأسمالية الكبرى، بالتالي فهي تقدم نقدا للواقع بعد أن تُجرده من زيف زينته.