أي مستقبل سياسي لمصر وتركيا في ليبيا

أكدت التطورات المتلاحقة أن لكل من مصر وتركيا تصورات متعارضة مع الأخرى في المنطقة. ظهرت ملامح الصدام السياسي في كثير من المحطات. بدأت مع انغماس تركيا عسكريا في الأزمة السورية، ثم تطورت مع رغبتها في الهيمنة على موارد شرق البحر المتوسط، إلى أن تصاعدت الحدة مع تدخلها في الأزمة الليبية، وتبني تحركات داعمة لقوى متشددة وإرهابية تريد السيطرة على مفاتيح القرار الليبي.

لجأت أنقرة في المحطات الثلاث السابقة إلى تغليب الأدوات العسكرية، بينما تمسكت مصر بالوسائل السياسية، واكتفت باستعراض جاهزيتها التسليحية من دون أن تظهر إرادة ورغبة لاستخدامها في مواجهة تركيا، حتى عندما توغلت في ليبيا ورفعت سقف الطموحات من خلال الاعتماد على الميليشيات المسلحة والمرتزقة، اكتفت القاهرة بضبط النفس لمدى بعيد.

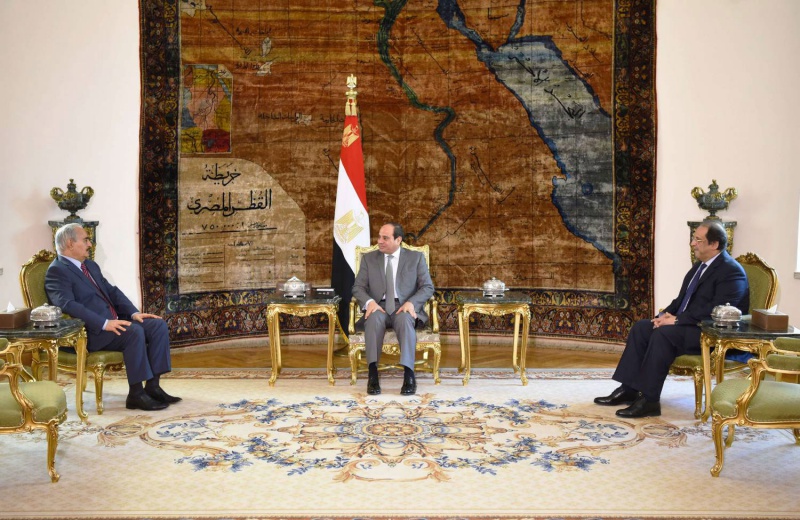

عندما بدأت الدائرة تضيق على مصر في ليبيا وبدا أمامها الاختيار بين التسليم بنفوذ تركيا الصاعد أو الاضطرار لمواجهة تدخلاتها السافرة لجأت إلى حل ثالث ينطلق من طرح مبادرة سياسية لتهدئة الأزمة وتمهيد الأجواء لحلها، وفرت لها دعما إقليميا ودوليا قد يساعد على تمريرها لدى القوى الرافضة المدعومة من أنقرة، وتصر على تمسكها بالتوجه العسكري.

تحرص القاهرة على تبني حلول سياسية في التعامل مع الأزمات المعنية بها مهما بلغت درجة الانعكاسات السلبية والتهديدات التي تمثلها للأمن القومي. البعض يعتبر ذلك انكفاء زائد عن الحد لا يتناسب مع تعاظم التحديات، والبعض يراه حذرا أكثر من اللازم وفي غير محله، ويغري على التحرش بها وربما العدوان لاحقا، غير أن هناك فريقا ثالثا يعتقد أنه نضج اكتسبته قيادتها مع الأيام، يمكن أن يجنبها الخطأ، بينما تستثمر هي في أخطاء الآخرين.

يكفي جرد بسيط لما قامت به كل دولة خلال الأشهر الماضية للتدليل على أيهما يدافع عن مصالح ليبيا أكثر، أو بمعنى أدق أيهما لا يضر بمصالحها على المدى البعيد، لأن كلا من القاهرة وأنقرة تدافع عن مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة، وسواء أحجمت أو تدخلت فهي تسعى وراء تحقيق أهدافها، بصرف النظر عن المكاسب التي يمكن تحقيقها.

تعتب قوى ليبية عدة على عدم تدخل مصر عسكريا ومواجهة الخطوات التركية، وينظر هؤلاء إلى القاهرة هذه النظرة بحكم القوة والجوار والأمن والمصالح المشتركة، ربما تكون الثقة الكبيرة في قدراتها دافعا أو تقديراتهم للتناقض في التصرفات الإقليمية بين مصر وتركيا مبررا، وربما أشياء أخرى من هذا القبيل، لكن لم يلتفت هؤلاء إلى الحسابات المصرية التي ترى أن أي تدخل سوف تكون له رواسب في المستقبل على العلاقة بين شعبين شقيقين.

من خصال الشعوب أنها لا تنسى من يمارسون أعمالا عسكرية تلحق أذى بقطاع من المواطنين، حتى لو رفع هؤلاء شعارات من قبيل الإنقاذ والمؤازرة ورد العدوان، ففي لحظات الالتباس والانقسام سوف يتكبد من يقوم بهذه الممارسات خسائر متعددة، لأن هناك فئة كبيرة أم صغيرة، ترفض هذا النوع من التدخلات، حتى لو تشدقت بخطاب الدفاع عن مصالح بلدها.

صمتت وأحجمت مصر، بينما صرخت وتقدمت تركيا نحو ليبيا مستخدمة أدوات مختلفة، غالبيتها تتسم بفقدان المعايير الأخلاقية، بدءا من تصدير المرتزقة والإرهابيين مدججين بالأسلحة والمعدات، وحتى توثيق العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج وتوظيفه في عقد اتفاقيات مشكوك في شرعيتها القانونية، مرورا بكل أنواع التحايل لتوطيد النفوذ في طرابلس، وترسيخ وجود القوى الإسلامية.

إذا فقدت مصر جزءا من المكاسب التي كان من الممكن الحصول عليها بتثبيت أقدامها بالطريقة العسكرية، فإنها لن تتسبب في حدوث أضرار بالغة على الشعب الليبي، وتظل الخسائر المحتملة منصبة عليها، لأن فكرة التهديدات المباشرة لأمنها لم تحدث حتى الآن، فتركيا التي خرقت الجغرافيا السياسية في ليبيا، وحاولت تبديل الخرائط في شرق المتوسط، لم تعتد عمليا على مصالح مصر الاستراتيجية.

تبقى تركيا في أذهان الليبيين قوة استعمار، فتحت أبواب بلدهم للمرتزقة، وحولته إلى بؤرة للإرهاب والتشدد، حتى لو كان من يدافعون عنها بالباطل يرون أنها قوة إنقاذ من “العدوان” الذي شنّه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وخرجت قواته من محيط طرابلس، وأعاد التموضع إلى ما قبل استدعاء قوة المساندة التركية.

سواء جرى تذليل العقبات أمام الحل السياسي أو استمرت التعقيدات الحالية وضاعفت تركيا تمترسها، سوف تحتفظ في ذاكرة شريحة من الليبيين بأنها دخلت البلاد على أسنة رماح المرتزقة، ولهذا التصرف تداعيات كبيرة، أقلها يجعل من التسوية حاجة بعيدة المنال، وأكثرها حدة يحّول ليبيا إلى مستنقع أشد وطأة من الصومال الذي تفكك منذ ثلاثة عقود ولم تستطع قوة إقليمية أو دولية إعادة لُحمته الوطنية، فالواقع بات أصعب من الأمنيات.

تريد تركيا قضم جزء من الكعكة الاقتصادية الليبية عبر تحالفها مع قوى إسلاموية، ولن ترحل إلا بضغوط دولية كبيرة أو التسليم بتحقيق أهدافها، وفي أي من الحالتين هناك ضريبة سيدفعها الشعب الليبي، لأن البقاء أو الرحيل عنوة لن يكون سهلا، وينطوي على تأثيرات مكلفة للدولة الليبية، لن تخلو من ارتدادات سلبية عليها في المستقبل.

تبدو المقاربة بين مصر وتركيا في ليبيا كاشفة لحال التفاعلات الدولية، والصراع الدائر بين وسائل الحفاظ على المصالح، هل القوة العسكرية وحدها كافية؟ وهل الاعتماد على منظومة قيم لها أبعاد أخلاقية مفيدة في وقت لا يعرف الكثيرون فيه سوى لغة القوة الباطشة؟

تتفاوت الإجابة في الحالة الليبية، لأن تركيا ليست بالتهور والصرامة التي يظنها البعض، ومصر ليست بالطيبة والتخاذل الذي يصوره آخرون، فلكل منهما المنهج الخاص الذي يدير به سياسته الخارجية ويكفل الدفاع عن المصالح، في إطار من توازنات القوى الإقليمية والدولية، وطريقة فهم الآليات التي تتحكم فيها، فعندما تتقدم أنقرة في ليبيا لديها من التقديرات ما مكنها من ذلك، وعندما تتراجع القاهرة لديها أيضا دواع أجبرتها على ذلك.

الناظر بدقة إلى سياسة كل دولة في ليبيا، يخرج برؤى متفاوتة، فقد تكون تركيا صائبة في نظر البعض ومخطئة في نظر آخرين، كذلك مصر، لكن ما يحدد نسبة الصواب ودرجة الخطأ هو ما تحققه فعليا الإجراءات التي اتخذت على الأرض، في بيئة تعج بالتناقضات وتتشابك فيها المصالح، والمعلوم فيها أقل بكثير من الخفي والمجهول.

تنجح الغطرسة في تحقيق فوائد لأصحابها، غير أنها لا تضمن لهم البقاء والاستمرار، ومن ينظر إلى الحصيلة النهائية التي جناها من استخدموا هذه الآلة خلال السنوات الماضية سيجد أنها مكلفة، ولو على المستوى المعنوي والرمزي، وإذا تسببت في إغراق الشعوب في اقتتال أهلي ممتد سيكتشف أي مستقبل سياسي لمصر وتركيا في المنطقة، ولا تزال هناك خطوط حمراء تحدد المدى الذي يمكن أن يصل إليه كل طرف في ليبيا.